Quella cosa chiamata città /

MILETO 1982

Tempo di lettura: 3 minuti

Quella cosa chiamata città. MILETO 1982

I monti Mycale e il Thorax definiscono la piana alluvionale del fiume Meandro. Nell’antichità erano due isole, oggi prolungano verso il mare il gruppo dei monti Aydin che delimita il lato nord dello stretto bacino del fiume.

A sud, la piana è racchiusa dal massiccio del monte Latmos e più sotto dal monte Grion, da cui si stacca un’appendice che duemila anni prima di Cristo era un promontorio proteso in una insenatura dell’Egeo, in seguito divenuta una piana fertile.

Siamo sulla costa egea settentrionale della Turchia, al di sotto di Troia ed Efeso. Sul lato sud del promontorio si trova la città oracolare di Didyma, mentre sull’altro versante si trova Mileto, di cui ora parleremo.

Nel 1982, ritrovare la città non fu semplice, richiese uno sforzo rilevante di interpretazione delle mappe a nostra disposizione, associato anche ad un po’ di fortuna.

Fondamentale fu la capacità di associare l’immagine che avevo in mente della città con le forme del paesaggio nel quale ci trovavamo a vagare, senza il supporto di alcuna indicazione stradale. Nella mia testa tutto ruotava attorno all’acqua, allora ero inconsapevole del ruolo giocato dalle modificazioni del territorio. Il promontorio lo vedevo come una sorta di dito che si conficcava nel mare Egeo e sul quale la città era sorta.

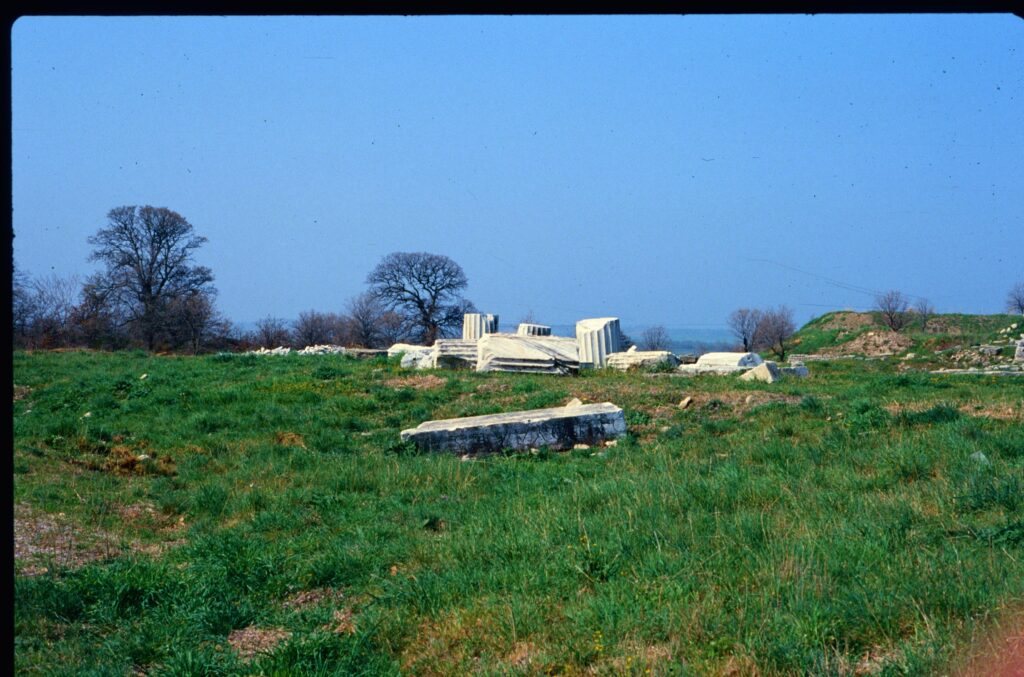

Ricordo una giornata molto luminosa, una luce pulita che creava una sorta di gioco di ombre con netti contrasti, e in questa ricerca spasmodica di un promontorio bagnato su tre lati dal mare, che in realtà non esisteva più, ecco apparire su di un’altura delle strane pietre biancastre ammassate una sull’altra che, viste in lontananza, sembravano delle concrezioni calcaree, che avevano come sfondo una piana in alcuni tratti limacciosa.

Consapevole che la luce prende forma quando incontra l’ombra, avvicinandomi le “pietre” iniziano ad assumere la forma di linee luminose alternate ad altre ombrose, alcune orizzontali, altre verticali, generate dalle scanalature delle colonne, o meglio dei frammenti di colonne doriche e corinzie ammassate alla rinfusa sul terreno insieme a capitelli e pezzi di trabeazione: eravamo giunti a Mileto.

Ci siamo arrivati a causa di una mia infatuazione per una mappa che un professore aveva presentato a lezione all’IUAV di Venezia. Il viaggio alla scoperta della antica città greca aveva seguito un percorso iniziato nell’altopiano anatolico, irrazionale, zigzagante e disarticolato, lasciandosi alle spalle insediamenti trogloditi, città sotterranee, caravanserragli abbandonati.

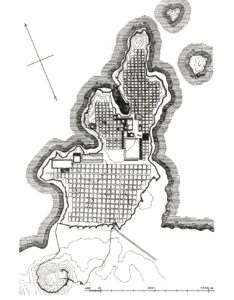

La geometria ortogonale concepita da Ippodamo da Mileto era diventata una città, adattandosi alle irregolarità del promontorio, ma cosa era successo quando il principio geometrico aveva incontrato quel sito specifico?

Che rapporto si era stabilito tra la regola del modello ippodameo e la conformazione dei principali luoghi urbani o ancora, come l’architetto aveva regolato l’orientamento della città vista la particolare conformazione di quell’appendice rocciosa?

Queste erano alcune curiosità che avevo condiviso con i miei compagni di viaggio, per giustificare il fuori percorso e vincere le loro perplessità, probabilmente senza appassionarli.

Questa città, dove aveva vissuto una comunità di cittadini che abitava, lavorava, discuteva e concepiva visioni del mondo, che aveva generato numerose colonie urbane era ora deserta, abbandonata, nemmeno degna di un cartello stradale.

Indelebile rimane l’immagine dall’alto dell’agorà, un tempo probabilmente, attraversata da una via colonnata, che sembrava reggersi, instabile, sull’acquitrino che ne occupava l’invaso. Quel giorno oltre a noi, solo un pastore sostava con le sue pecore, che con il loro brucare tenevano puliti i ruderi dell’antica città, e ci osservava distratto e silenzioso, forse anche perplesso.

Tutte le foto, compresa quella di copertina sono di Romeo Farinella

Per leggere tutti gli articoli e gli interventi di Romeo Farinella, clicca sul nome dell’autore

Lascia un commento