Presto di mattina /

Avanti, avanti

Presto di mattina. Avanti, avanti

Il Diritto di avere diritti

Questa istanza, il diritto di avere diritti, costituisce l’appello insistito e pressante, di più, implacabile contro la mancanza o la negazione di un diritto che va oltre quei diritti umani e di cittadinanza circoscritti entro i territori degli stati e delle nazioni.

Si continua a discriminare e a respingere ai confini e nelle zone di transito le persone in movimento: le periferie diventano così bolle di umanità in sospensione o come acque mortificate, relegate in una pozzanghera, una «schiuma della terra» che si accresce e fluttua attorno ai confini trasformati in arginature di uomini.

L’imporsi degli stati nazionali attraverso il radicamento sulla terra e l’uniformità della popolazione crea barriere di esclusione, dove i diritti particolari propri ad ogni nazione e ai singoli prendono il sopravvento sui diritti umani, di tutti.

La suddivisione dell’umanità in famiglie di nazioni lascia scoperti, senza diritti, coloro che, valicando frontiere ed essendo in transito, non dispongono più di cittadinanza e dunque di protezione. Uomini senza nazione, senza stato, apolidi senza polis, restano privi di ogni tutela in balia delle ideologie nazionaliste che li considera intrusi, sgraditi, «superflui».

«Il diritto di avere diritti»: è questo in sintesi l’appello di Hannah Arendt espresso in un testo scritto di getto nel 1943 due anni prima del suo arrivo a New York. Testimonianza del suo migrare, come apolide, di nazione in nazione, a partire da quando era internata in Francia nel campo di Gurs nei Pirenei come “straniera nemica”.

Raggiunta l’America quello scritto, We Refugees diviene un libretto, come un manifesto politico duro, ironico e amaro sulla condizione degli stranieri anche in una nazione “amica”. Ora ritorna per noi in una nuova edizione: Noi rifugiati, a cura di Donatella Di Cesare, Einaudi Torino, 2022.

Raggiunta l’America quello scritto, We Refugees diviene un libretto, come un manifesto politico duro, ironico e amaro sulla condizione degli stranieri anche in una nazione “amica”. Ora ritorna per noi in una nuova edizione: Noi rifugiati, a cura di Donatella Di Cesare, Einaudi Torino, 2022.

Una memoria capace di rinnovare temi fondamentali, come il concetto di umanità e responsabilità umana. Una memoria che ferisce e mortifica ma, al tempo stesso, illumina e dischiude la coscienza che continua a interrogarsi.

Di dirompente attualità, il libro suona come un reiterato invito, a ripartire dalla esperienza della Arendt durante la fuga dalla Germania, per riflettere anche oggi sui diritti umani dei rifugiati, sulle migrazioni di interi popoli:

«Sembra che nessuno voglia sapere che la storia contemporanea ha creato una nuova specie di esseri umani – quelli che vengono messi nei campi di concentramento dai loro nemici e nei campi di internamento dai loro amici» (ivi, 6).

Manca un diritto che oltrepassi le frontiere nazionali, che alzi la voce su tutte le altre voci e non si fermi ai diritti riconosciuti solo dall’interno degli stati. «Manca un diritto cosmopolitico che assicuri i diritti umani» (Donatella Di Cesare, ivi, 83), soprattutto oggi che i nazionalismi e le ideologie totalitarie sembrano prendere il sopravvento sullo stato costituzionale, rendendolo impotente di fronte al superiore senso di umanità.

Scrive la Arendt in un altro testo Le origini del totalitarismo: «Ci siamo accorti dell’esistenza di un diritto ad avere diritti (e ciò significa vivere in una struttura in cui si è giudicati per le proprie azioni e opinioni) solo quando sono comparsi milioni di individui che lo avevano perso e non potevano riacquistarlo a causa della nuova organizzazione globale del mondo» (ivi, 410-411).

E inizia questo scritto dicendo: «Anzitutto non vorremmo essere definiti “rifugiati”. Fra noi ci chiamiamo piuttosto “nuovi arrivati” oppure “immigrati”».

Si è oggi di fronte ad un nuovo popolo mondiale, popolo di popoli: «contro questo popolo si erge lo Stato, l’ultimo baluardo del vecchio assetto politico, dell’obsoleto nomos della terra. Scaturisce da qui il conflitto acuto tra la sovranità statuale e il diritto di migrare, tra una cittadinanza ristretta ai confini e una nuova cittadinanza in cui sia inscritta l’ospitalità…

Già alla sua radice etimologica il verbo “migrare”, che non è un sinonimo di muoversi, indica il cambio, o meglio, lo scambio complesso di luogo, e rinvia al paesaggio in cui si incontra l’altro, un incontro che, per via del luogo, potrebbe sempre precipitare in uno scontro. Migrare è un atto esistenziale e politico.» (Donatella di Cesare, ivi 34-35).

Fare spazio a coloro che non possono più tornare indietro e non trovano una nuova casa diventa così e primariamente una questione di ospitalità, come accogliere e fare posto, dare diritto a persone che altrimenti resterebbero confinati ai bordi, nelle zone di transito e in campi di internamento senza via di uscita, prigionieri di un diritto nazionale che prevale sul diritto di vita e di umanità.

«In mancanza di un “diritto ad avere diritti”, coloro che più dovrebbero essere protetti, ricevuto lo stigma della superfluità, (I “superflui” li chiama la Arendt) vengono consegnati alle polizie di tutto il mondo per essere respinti, deportati, internati. La loro condizione è peggiore persino di quella in cui si trova chi abbia commesso un reato. Perché a quest’ultimo, che gode di uno statuto giuridico, nessuno può negare un processo. Al contrario, lo straniero può venire arbitrariamente arrestato e recluso, può essere confinato in un campo di internamento» (Donatella Di Cesare, ivi, 47).

La schiuma della terra

«Privati dei diritti umani garantiti dalla cittadinanza, si trovarono ad essere senza alcun diritto, la schiuma della terra. A niente di quanto avvenne dopo la prima guerra mondiale si poté porre rimedio; e, per quanto prevista, nessuna sciagura, neppure lo scoppio di un secondo conflitto mondiale, poté essere impedita» (Hannah Harendt, Le origini del totalitarismo, Einaudi, Torino 2004, 362).

Anche i giornali francesi chiamavano quei profughi, uomini e donne venuti da tutte le parti di Europa e ammassati nei campi di internamento costruiti nel sud dei Pirenei, “la schiuma della terra”.

Hannah Arendt passò cinque settimane a Gurs il più grande di questi campi e riuscì poi ad evadere durante l’avanzata tedesca con determinazione coraggiosa, spericolata, evitando così la deportazione nei campi di concentramento e di sterminio.

Dopo essere stato un campo per esuli spagnoli, Gurs divenne dal 1940 un campo femminile, una vasta distesa di terra divisa in tredici settori chiusi da filo spinato che poteva ospitare fino a 20 mila persone; un campo composto da più di trecento baracche che potevano contenere circa 60-70 individui in uno spazio ristrettissimo.

Scrive la Arendt che: «quando alcune di noi osservarono che eravamo state deportate lì “pour crever”, per crepare in ogni caso, l’umore generale si mutò di colpo in un feroce coraggio di vivere» (Noi Rifugiati, 13).

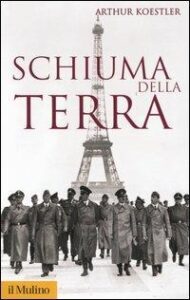

La schiuma della terra è pure il titolo di un libro autobiografico di Arthur Koestler in cui narra le vicende degli esuli, in fuga dai totalitarismi. “Straniero indesiderabile”, ebreo e antifascista, fu rinchiuso nel campo di internamento di Vernet sempre nei Pirenei, da cui evase con l’aiuto inglese per recarsi come clandestino in Francia, ove si arruolò nella Legione straniera e riuscì alla fine a raggiungere l’Inghilterra.

La schiuma della terra è pure il titolo di un libro autobiografico di Arthur Koestler in cui narra le vicende degli esuli, in fuga dai totalitarismi. “Straniero indesiderabile”, ebreo e antifascista, fu rinchiuso nel campo di internamento di Vernet sempre nei Pirenei, da cui evase con l’aiuto inglese per recarsi come clandestino in Francia, ove si arruolò nella Legione straniera e riuscì alla fine a raggiungere l’Inghilterra.

Così Koestler descrive coloro che non si rendevano conto del dramma disumano che stava per travolgere tutta l’Europa dopo il 1940: erano come «passeri che cinguettano sui fili telegrafici mentre il filo trasmette telegrammi con l’ordine di uccidere tutti i passeri» (il Mulino, Bologna 1989, 161).

Hannah Arendt pioniera di “un diritto ad avere diritti” prende posizione sul quel diritto che è fermato e respinto alle frontiere e così conclude il suo manifesto: «I rifugiati, scacciati di terra in terra, rappresentano l’avanguardia dei loro popoli – purché mantengano la propria identità. Per la prima volta la storia ebraica non è separata da quella di tutte le altre nazioni; al contrario, è strettamente connessa. Il consesso dei popoli europei è andato in frantumi quando si è consentito che i membri più deboli venissero esclusi e perseguitati» (Noi Rifugiati, 30).

Un mondo di pietra

Il mondo di pietra è una raccolta di venti brevi racconti di Tadeusz Borowski ora confluiti in una nuova raccolta: Da noi, ad Auschwitz, Mondadori, Milano 2023, a cura di Luca Bernardini che di lui scrive: «è difficile scrivere di Tadeusz Borowski, perché la sua opera è disuguale, frammentaria, incompiuta e insieme tragica, grandissima e dolorosa. Un’opera che riflette alla perfezione il suo autore, un uomo contrassegnato dalla tragedia, pieno di contraddizioni, scrittore di purissima razza, di cui rimangono un pugno di racconti e un gran numero di aspirazioni infrante, di desideri delusi» (ivi, VII)

Il mondo di pietra è una raccolta di venti brevi racconti di Tadeusz Borowski ora confluiti in una nuova raccolta: Da noi, ad Auschwitz, Mondadori, Milano 2023, a cura di Luca Bernardini che di lui scrive: «è difficile scrivere di Tadeusz Borowski, perché la sua opera è disuguale, frammentaria, incompiuta e insieme tragica, grandissima e dolorosa. Un’opera che riflette alla perfezione il suo autore, un uomo contrassegnato dalla tragedia, pieno di contraddizioni, scrittore di purissima razza, di cui rimangono un pugno di racconti e un gran numero di aspirazioni infrante, di desideri delusi» (ivi, VII)

Il mondo è di pietra, incapace nel profondo di umanità; ci si può illudere in tempo di pace del contrario ma questa è solo una patina che squarciandosi rivela la sua essenza di disumanità; come se quella disumanità radicale, quell’eccesso indicibile di male ad Auschwitz continuasse ad esondare nel mondo anche dopo la fine di quel campo di concentramento:

«La prospettiva di Borowski è esclusivamente immanente, talmente interna al lager che nei suoi racconti non appare un solo commento, una sola riflessione autoriale. E nella immanenza del lager Borowski scopre che l’uomo può assuefarsi a tutto, anche al male. Anche al male più inimmaginabile… Quella del lager non è un’esperienza contingente e circoscritta, ma proietta la sua ombra all’indietro e in avanti.» (ivi, VII e XXI)

Tenebra: come pioggia putrefatta

Come il volto di un cadavere livida si fece la tenebra

fendette gli occhi con pioggia putrefatta

fetente come un morbo era la notte

trascinata fin qui d’oltre oceano.

…

Io nella notte enfia di pioggia

nel buio denso e nero di pece

per il campo e gli zuppi sentieri

erravo come un cane, senza requie.

Dal Block di grida strozzato

mi avvicinai al filo spinato,

ove frugava nella terra silente

il compagno del compagno morente.

Io in quella notte gonfia di pioggia

campo e mondo daccapo ho rifatto.

Io nella notte la patria cercavo

e dei compagni infine ho trovato.

(Notte d’oltre oceano, ivi, 281-282)

Accusato dagli intellettuali cattolici polacchi di cinismo e nichilismo e dall’intelligencija comunista, di pessimismo borghese, ritenuto autore di testi privi di coscienza di classe, gli fu chiesto di abiurare ai suoi racconti del campo di concentramento perché distopici, mancanti di utopia.

E tuttavia sopravvivono nei suoi racconti elementi umanistici, in cui egli cerca di mettere in salvo qualcosa in quel mondo di pietra: l’arte, l’amicizia, sì l’amicizia, l’amore, l’istruzione anche attraverso un esercizio poetico che egli trasmette con la sua prosa narrante. In lui, sopravvissuto ad Auschwitz, sopravvive una poesia spoglia di poesia.

In una pagina terribile racconta dell’amico Andrzej Trzebinski a Varsavia. «Tra le macerie di via Nowy Swiat a Varsavia, chiusa a sud dalle rovine della chiesa di Sant’Alessandro e a nord dai resti della chiesa di Santa Croce e dal monumento a Copernico, ricostruito con i frammenti e con il globo infranto dai proiettili nella mano sforacchiata, quel tragico pezzo di muro scolorito non si distingueva più alcunché di particolare.

Sotto la lapide nera, sulle pietre del marciapiede, giacciono fiori appassiti, foglie secche che frusciano sotto i piedi dei passanti e i nastri sporchi e sgualciti delle corone. Le persone passano oltre, senza farci troppo caso. Qualcuno meccanicamente si porta la mano al cappello o al berretto. Qualche pia donna abbozza un segno della croce e mormora parole indistinte…

Ogni volta che passo accanto a questo tragico muro e sento il fruscio delle foglie e dei nastri smossi dai piedi dei passanti, penso ad Andrzej. È morto qui, durante un’esecuzione sommaria. È una delle centinaia di migliaia di persone fucilate ai muri delle case, sul marciapiede di una normale strada cittadina. Della sua morte venni a sapere da un nostro comune amico, redattore della rivista letteraria clandestina Droga…

[Mi disse] “Andrzej lo hanno fucilato qui. Togliti il cappello. Lo sai che quando ti hanno arrestato, Andrzej cercò di ottenere dalla Delegazione del governo in esilio una dotazione per i pacchi? È stato uno dei primi a prendersi cura di te.» Purtroppo non si era preso cura di se stesso. Chi lo aveva visto anche una sola volta, se lo ricordava per tutta la vita. Se ne andava in giro con gli zoccoli, alto, non rasato, un lampo ironico negli occhi”…

“Sai, quei ragazzi – continuò il redattore quando superammo la chiesa di Santa Croce, dal cui portico il Cristo con la croce sulla spalla indicava la strada ai passanti – quei ragazzi maturavano in modo strano, prima della morte. Prendi Andrzej! Aveva rinnegato ogni angusta tendenza nazionalista. Sentiva in sé una vocazione d’artista. Ed era pur sempre il fondatore di un movimento culturale, di una formazione di artisti apartitici … strano ragazzo, strano davvero!

Fu portato al Pawiak. Era di buonumore. ‘Chi lo sa, magari adesso in questa cella avrò un po’ di tempo e riuscirò finalmente a scrivere la mia tesi di laurea?’. Non la scrisse. I condannati alla fucilazione levavano grida antitedesche, invocavano a gran voce la libertà. Nel cortile del Pawiak, per risparmiare, vennero privati degli indumenti e sui corpi nudi fecero indossare loro delle camicie di carta. E iniettarono loro qualcosa affinché non si dibattessero una volta legati.

Si trattava di un’esecuzione pubblica, non sarebbe stato un bello spettacolo. La sua bocca, la sua bocca di poeta, fu riempita di gesso e lo assassinarono in pieno giorno, sull’arteria principale della capitale, sotto lo sguardo dei passanti accalcati nei portoni. Ogni volta che passo accanto a quel muro rossastro e sgretolato ho l’impressione di essere colpevole: colpevole io e colpevoli tutti noi che siamo in vita» (Ritratto di un amico, ivi, 23).

Annota ancora Bernardini: «E a rendere il mondo migliore, per Borowski, c’è sicuramente l’amicizia, quella vera, che supera le barriere dottrinali, le incomprensioni filosofiche, le incertezze esistenziali… Ma così come l’amore, anche l’amicizia (e la rivalità politico-intellettuale), dopo Auschwitz, è menomata, corrosa, piagata dall’ecatombe:

[ …] “ne vedo i volti, oltre la soglia dell’altro mondo, e penso a loro, ai ragazzi della mia generazione, e avverto sempre più grande il vuoto intorno a noi. Se ne sono andati così indicibilmente vivi, dal nucleo stesso dell’opera che stavano creando. Se ne sono andati pur appartenendo così tanto, ancora, a questo mondo. Li saluto, amici su un’altra barricata. Che all’altro mondo possano trovare la verità e l’amore che qui non hanno incontrato!”», (XXIX; 109-110).

Su di noi la notte. Ardono le stelle,

cadaverico viola soffoca il cielo.

Di noi resteranno rottami di ferro

e sordo il riso beffardo delle generazioni

(ivi, 25).

Avanti, avanti

E tuttavia, mi sembra di sentire in quest’altre insistite parole, poesia spogliata di poesia, una breccia oltre la notte disumana alla follia, un invito a continuare, cercando un varco nel filo spinato respingente, nel muro rossastro in oblio una breccia, un approdo ancora non visto, ancora lontano in un mare pietrificato.

Lo sento pure un invito anche per me a fare quotidiane come il pane quelle parole, “Avanti, avanti”, pronunciate trepidando ogni volta che qualcuno busserà alla porta: “Avanti, avanti” e forse entrerà una di queste volte, sì entrerà quella “schiuma della terra”, ospite segreto che ad occhi fatti più umani di fronte al soffrire d’altri, sentito come nostro, apparirà come la stessa “avanguardia dei popoli”.

I poeti morti

Morti, bruciati, fucilati,

per voi scrivo, amici di gioventù.

Su di voi ora la corrente della terra si spinge avanti

e fruscia del fruscio delle piante.

…

Presi nei rizomi della felce,

nelle radici delle betulle, nei rovi di lampone

scivoliamo silenti, dove e perché?

Avanti, avanti ——

(ivi, 503-504).

Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.

Sostieni periscopio!

Andrea Zerbini

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)

Lascia un commento