Un convegno a Ferrara:

Voci sottili, chiusure identitarie e la macchina della paura

Un vento impetuoso soffia ormai ovunque, sospettoso verso ogni diversità, di fronte alla quale non c’è azione di governo che non sia in difficoltà a fare sintesi.

Crisi che percorre da dentro le democrazie, in difficoltà a conciliare voci, culture, sensibilità, interessi, opinioni e fedi (sempre più al plurale), con il momento della decisione. Controcorrente si pone, a Ferrara, “Una voce di silenzio sottile”, XXIII convegno di teologia della pace, ospitato martedì nella parrocchia di Santa Francesca Romana. Il titolo cita il versetto 12 del capitolo 19 del primo libro dei Re, nella Bibbia.

L’incontro si è aperto con la presentazione del libro “Il folle sogno di Neve Shalom Wahat as-Salam”, curato da Brunetto Salvarani (Milano 2017). Tra gli autori del libro il giornalista Giorgio Bernardelli, che ha raccontato l’esperienza dell’Oasi di pace (traduzione di Neve Shalom Wahat as-Salam nella duplice espressione ebraica e araba), fondata da padre Bruno Hussar nel 1974 in Israele.

Prete cattolico, domenicano, nato in Egitto nel 1911, ebreo e cittadino israeliano. Quattro identità destinate a segnare per sempre la sua vita, che proprio nella terra delle grandi speranze e di permanenti conflitti fonda un luogo d’incontro tra ebrei e palestinesi e poi aperto anche per chi, come direbbe Woody Allen, “credere in Dio è una parola grossa, diciamo che lo stimo molto”.

Persone, famiglie e scuole, per mettere insieme ciò che ovunque è visto come il diavolo e l’acqua santa, o i poli della calamita che si respingono.

Eppure quello che in Israele, e non solo, pare impossibile, diventa realtà a Neve Shalom Wahat as-Salam.

Itinerario di un uomo destinato dalla nascita ad abbattere barriere e pregiudizi, quello di Bruno Hussar. Tanto che arriverà a lavorare a fianco del cardinale Augustin Bea durante il concilio Vaticano II nella scrittura della dichiarazione Nostra Aetate, ossia la svolta conciliare che ha lasciato definitivamente alle spalle la convinzione del popolo deicida e dei perfidi ebrei, ossia i principi ripetuti per secoli nella teologia e nella liturgia cattolica.

Fra le ultime realizzazioni del prete domenicano, la Dumia (in ebraico “silenzio”), una cupola bianca, uno spazio del silenzio. Una stanza vuota, vicino alla sua tomba (morì nel febbraio 1996), in cui, proprio come nel libro dei Re, l’incontro con il mistero divino non avviene nel fragore dei terremoti o nelle tempeste, ma in “una voce di silenzio sottile”.

Come ha detto bene Bernardelli, se si vince l’iniziale perplessità di uno spazio disadorno si riesce a comprendere il significato di un luogo privo di simboli. È, innanzitutto, la volontà di disintossicarsi dalla bulimia di simboli che, in ambito religioso, oggi tornano a essere forti richiami identitari, spesso in senso nostalgico. Rosari e vangeli branditi nelle piazze, le ampolle di sangue omaggiate pubblicamente e le immaginette di santi esibite con recitata ritrosia davanti alle telecamere, non sono che gli esempi più recenti.

Riedizioni di perimetri simbolici e dottrinali (per stabilire nuovi dentro e fuori), che se in ambito religioso motivano fondamentalismi e zelanti purismi, su quello laico-politico finiscono per trovare terreno di sutura nelle rinnovate spinte nazionaliste nel segno del popolo, della stirpe, dell’ethnos e in un concetto marmoreo di tradizione.

Glorioso passato idealizzato, frantumato da una contemporaneità che ha declassato le evidenze etiche da universali a regionali e contaminato da un’inarrestabile complessità che genera timori e insicurezze, e che per questo va restaurato per ripristinare l’ordine perduto.

Perciò riemergono le chiusure identitarie sapientemente cavalcate dalle macchine della paura dell’altro e laddove ci sono varchi aperti, rinascono confini, dazi, fili spinati, muri.

E così le pulsioni sovraniste e nazionaliste sono gonfiate da consensi, che all’ombra di quei vessilli trovano riparo (illusorio) da un clima di caos e da un globalizzazione lontana dall’avere varcato le colonne d’Ercole di una definitiva prosperità generalizzata.

Soffrono invece le ragioni della solidarietà e della fraternità, che stentano a trovare anche solamente un vocabolario in grado di spiegare che la diversità è anche ricchezza e opportunità, non solo motivo di paure e sospetti.

Del resto, la stessa Europa dei popoli finalmente amici e non più in guerra tra loro, in perenne, incompiuto e precario equilibrio fra un assetto intergovernativo, prigioniero degli egoismi nazionali, e il suo approdo federale, ben oltre lo spazio riduttivamente economico di mercato, è sempre più un’immagine al limite dell’inguardabile.

I giovani e talentuosi musicisti dell’ Orchestra Euyo, provenienti dai 28 paesi del vecchio continente, che al termine di ogni stupendo concerto si abbracciano tra loro, cammina nel solco dell’Europa che vorremmo, ma è forte il rischio che tutto si fermi alla retorica di un gesto, per quanto bello a vedersi, dentro un teatro.

Eppure, l’aver parlato dell’esperienza di Neve Shalom Wahat as-Salam, ha richiamato l’attenzione su un’Oasi in cui la convivenza delle diverse identità è stato il principio di vita del suo fondatore ed è tuttora un faticoso sentiero di pace in una terra che tuttora non conosce soluzione al conflitto.

Averlo fatto nella parrocchia di Santa Francesca Romana, significa che anche a Ferrara esiste un avamposto nel quale da 23 anni si cercano le ragioni profonde della pace, a partire da quelle religiose, non importa in quale direzione stia tirando il vento.

Un convegno arrivato all’edizione numero 23, lo stesso numero di papa Giovanni XXIII che aprì il concilio nell’ottobre 1962 esortando a “dissentire dai profeti di sventura, che annunziano eventi sempre infausti, quasi sovrasti la fine del mondo”.

Una voce che per quanto di “silenzio sottile”, è un applauso a un uomo che ha saputo vivere la diversità incisa nella propria carne non come una disgrazia, ma come un sentiero di speranza.

Sostieni periscopio!

Francesco Lavezzi

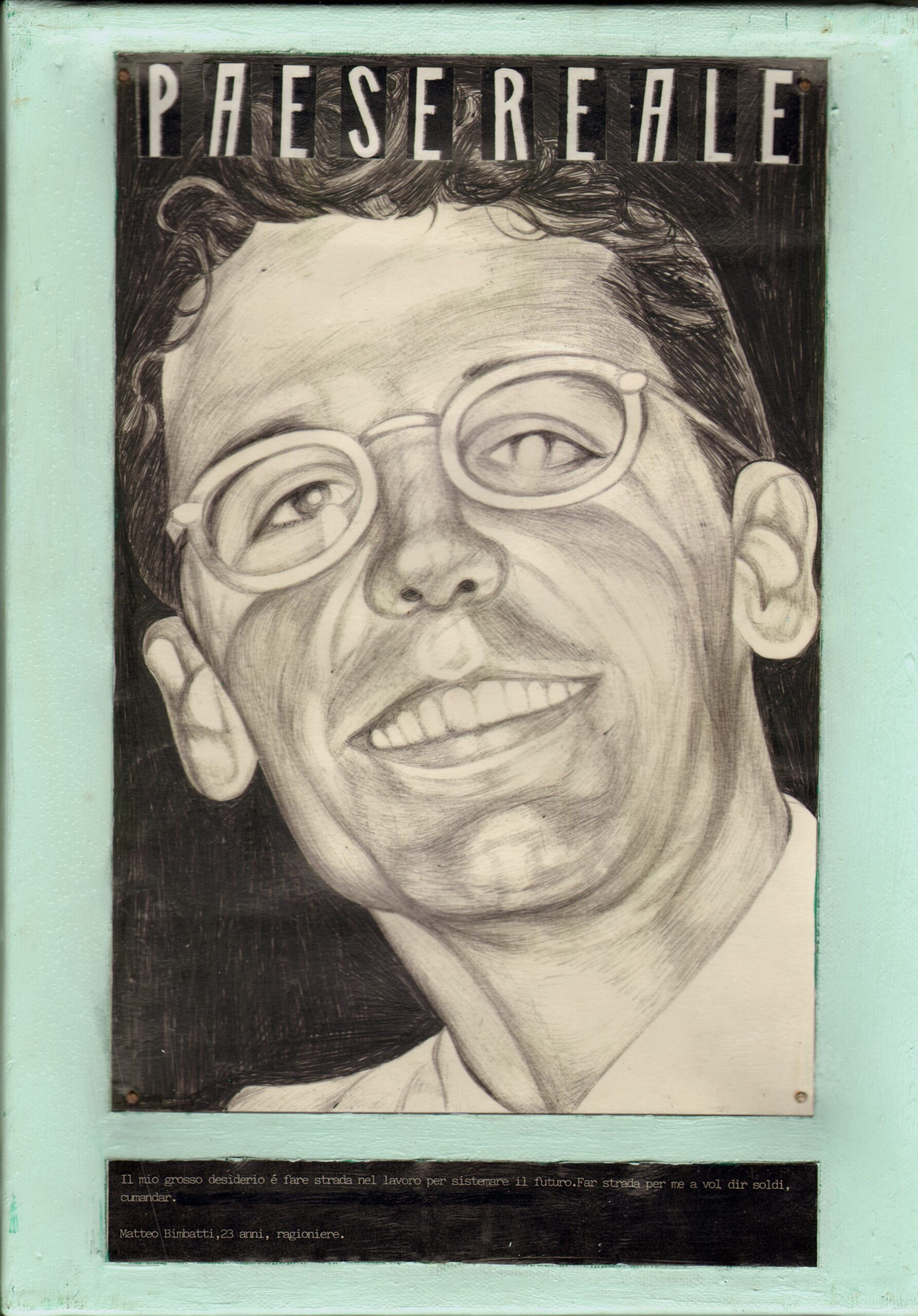

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)