Ripensare i bisogni, premiando i valori forti e la creatività

La nozione di bisogno sta al centro dell’interesse dei servizi, delle imprese e della Pubblica amministrazione; non a caso hanno indagato questo tema cruciale la filosofia, la scienza politica, l’economia, la sociologia, la psicologia, il management e il marketing. La nozione di bisogno dipende quindi fortemente dalla prospettiva maturata in un determinato campo disciplinare e dal punto di vista dell’osservatore: essa appare in un modo ad un’azienda desiderosa di vendere un prodotto, in un altro al professionista impegnato in un servizio sociale o sanitario, in un altro ancora alla Ong in cerca di fondi per affrontare un problema di povertà in un paese in via di sviluppo, in modo ancora differente al politico in cerca di consenso.

Non a caso dunque la letteratura pullula di definizioni e classificazioni più o meno plausibili (bisogni primari e secondari; bisogni impliciti, espliciti e latenti; bisogni reali e bisogni indotti, solo per citare le più ricorrenti) e di approcci e modelli anche piuttosto diversificati oscillanti tra un estremo di massima oggettività (è possibile definire e misurare bisogni essenziali) ad un altro di massima soggettività (i bisogni sono pure preferenze).

Malgrado questa grande complessità, è tuttavia vero che alcune teorie sono piuttosto note anche tra il grande pubblico: tra di esse particolarmente noto è il celebre modello della piramide a 5 livelli di Abraham Maslow pubblicato per la prima volta nel lontano 1954. Il fondatore della psicologia umanistica riteneva che bisogni e motivazioni avessero lo stesso significato, e che si potessero strutturare in una gerarchia dove il passaggio da un livello all’altro avviene solo dopo che sono stati soddisfatti i bisogni di “grado inferiore”. Secondo questa ipotesi, ampiamente volgarizzata, la non soddisfazione dei bisogni fondamentali conduce alla non soddisfazione di quelli superiori in modo tale che, a titolo di esempio, la soddisfazione dei bisogni di appartenenza implica forzatamente che siano stati già soddisfatti prima i bisogni fisiologici e poi quelli di sicurezza.Se intorno alla struttura della tassonomia dei bisogni esiste tutto sommato un ragionevole consenso, la critica più serrata al modello di Maslow riguarda proprio la postulata consequenzialità delle fasi; una critica che appare sensata appena si considerino culture differenti da quella dominante all’epoca. A parere dei critici, infatti, questa sequenzialità gerarchica è specchio della cultura americana degli anni cinquanta del secolo scorso, all’interno della quale è nata: essa è in buona sostanza allineata con l’idea di capitalismo propria del periodo che risulta strettamente intrecciata con la nozione di consumismo, inteso come unica strategia per risolvere ogni bisogno delle persone. Anche una persona straordinaria come Maslow non riuscì dunque a liberarsi dalla cultura allora dominante e, non a caso, sembra che prima di morire (nel 1970) egli stesso avesse manifestato la necessità di capovolgerla completamente in ottemperanza al nuovo spirito dei tempi.Cosa succede dunque se facciamo nostro questo auspicio e ribaltiamo la logica sequenziale di questa piramide? Cosa succede se – un po’ provocatoriamente – si ipotizza che il fondamento di ogni bisogno umano, il punto di partenza, risieda innanzitutto nella costante ricerca di senso e di significato da parte del soggetto? Se si tratta di un’ipotesi credibile, quali conseguenze comporta per il modo in cui vengono individuati ed affrontati i bisogni, in particolare nel mondo dei servizi?

I percorsi di ricerca e costruzione di senso possono prendere le più disparate direzioni, differire anche profondamente da cultura a cultura, evolvere e modificarsi nel tempo; essi non escludono la via della rinuncia (apollinea) né quella dell’eccesso (dionisiaca). Sono sicuramente esposti al rischio dell’errore proprio di ogni processo di apprendimento ed anche a quello più drammatico del fallimento. Pongono tuttavia l’individualità e la soggettività della persona, la sua creatività e resilienza al centro del processo, mettendone in risalto l’irrinunciabile responsabilità. Ribaltare la logica sequenziale della piramide costringe a ripensare all’infinita pluralità di soluzioni tra le quali non sembra possibile scegliere a priori quella del consumo come unica via; costringe soprattutto a concentrare l’attenzione su quei meccanismi che distruggono capacità, riducono la dimensione complessa della libertà a quella complicata di scelta tra beni (prodotti e servizi). Il ribaltamento della gerarchia consente di apprezzare maggiormente l’importanza degli infiniti processi in grado di generare e rigenerare senso, restituisce un significato intelligibile ai possibili percorsi di vita alternativi rispetto a quello fondato sul mero consumo, conferisce più valore a quelle culture che ancora resistono all’omologazione.

In quest’ottica appaiono più comprensibili anche le scelte di tutte quelle persone che hanno deciso di seguire la via della rinuncia, che hanno inventato e praticano forme alternative di vita comunitaria, che hanno abbracciato con entusiasmo le più svariate forme religiose ricercando costantemente l’incontro con qualcosa che potrebbe essere definito come altamente significativo. In fondo lo mostrano esemplarmente le storie di mistici e santi di ogni epoca, i miti fondativi della nostra e di altre culture, le storie di antiche civiltà e, spesso, le biografie dei grandi leader.

Accettare questa ipotesi non implica necessariamente spostare l’attenzione verso l’idea che i bisogni siano preferenze, ricadendo in buona sostanza nel quadro culturale del consumismo forzoso o del disimpegno rispetto a standard essenziali per una vita dignitosa. Consente piuttosto di valorizzare la diversità, di riconoscere la dimensione creativa aperta all’esplorazione del possibile, di aprire all’innovazione sociale che porta alla costruzione di pratiche di vita originali, anche attraverso pratiche che non necessariamente passano attraverso la finanza e i mercati. In questi percorsi un ruolo essenziale viene giocato dai valori e dalle virtù personali, due elementi essenziali che, se da un lato sono essenziali per evitare lo scivolamento verso un’idea di libertà intesa meramente come scelta di prodotti e servizi, dall’altro sono diventati parte della strategia di quel marketing 3.0 che proprio sull’attenzione all’anima del cliente e ai valori umani fonda il proprio approccio finalizzato ovviamente ad incrementare i profitti delle imprese.

Se si ammette questo ripensamento nel modo di concepire i bisogni, quali potrebbero essere le conseguenze per il sistema dei servizi e per tutti coloro che se ne occupano professionalmente e, soprattutto, quali potrebbero essere le possibili strategie da adottare per contribuire a creare una società più aperta, giusta ed inclusiva, partendo dal giusto riconoscimento della dimensione del bisogno?

Ecco qualche possibile suggerimento:

• investire sulla costruzione di identità eticamente orientate, forti, creative e flessibili, superando l’enfasi quasi esclusiva che è stata posta negli ultimi anni nel creare consumatori piuttosto che cittadini responsabili;

• sul piano personale ed etico, recuperare il valore delle virtù;

• cercare, attivare e valorizzare le potenzialità inespresse di coloro che si trovano nello stato di bisogno, evitando per quanto possibile la logica dell’assistenzialismo attraverso la somministrazione di beni e servizi che non siano assolutamente indispensabili;

• costruire ambienti di vita a misura di fragilità umana, ampliando gli spazi di esercizio di libertà delle persone e aprendo all’esplorazione di soluzioni innovative basate sulla creatività;

• favorire la costruzione di piattaforme tecnologiche abilitanti che consentano la creazione di capacità personali e sociali, anziché distruggere competenze e creare dipendenza rispetto all’uso indiscriminato di beni materiali e servizi;

• sul piano dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi, aprire alla collaborazione e alla partecipazione esterna responsabile, scoprendo e valorizzando risorse che consentano di aumentare l’efficienza pur mantenendo un forte orientamento valoriale.

Soprattutto diventa essenziale ripensare a quel modello culturale che spinge incessantemente ad intervenire sui sintomi trascurando il funzionamento del sistema complessivo, invertendo quel circuito perverso e profondamente radicato che, come spiegava Gregory Bateson,“spinge a curare i sintomi per rendere il mondo sano e salvo per la sua patologia”.

Si può fare, passaparola!

Sostieni periscopio!

Bruno Vigilio Turra

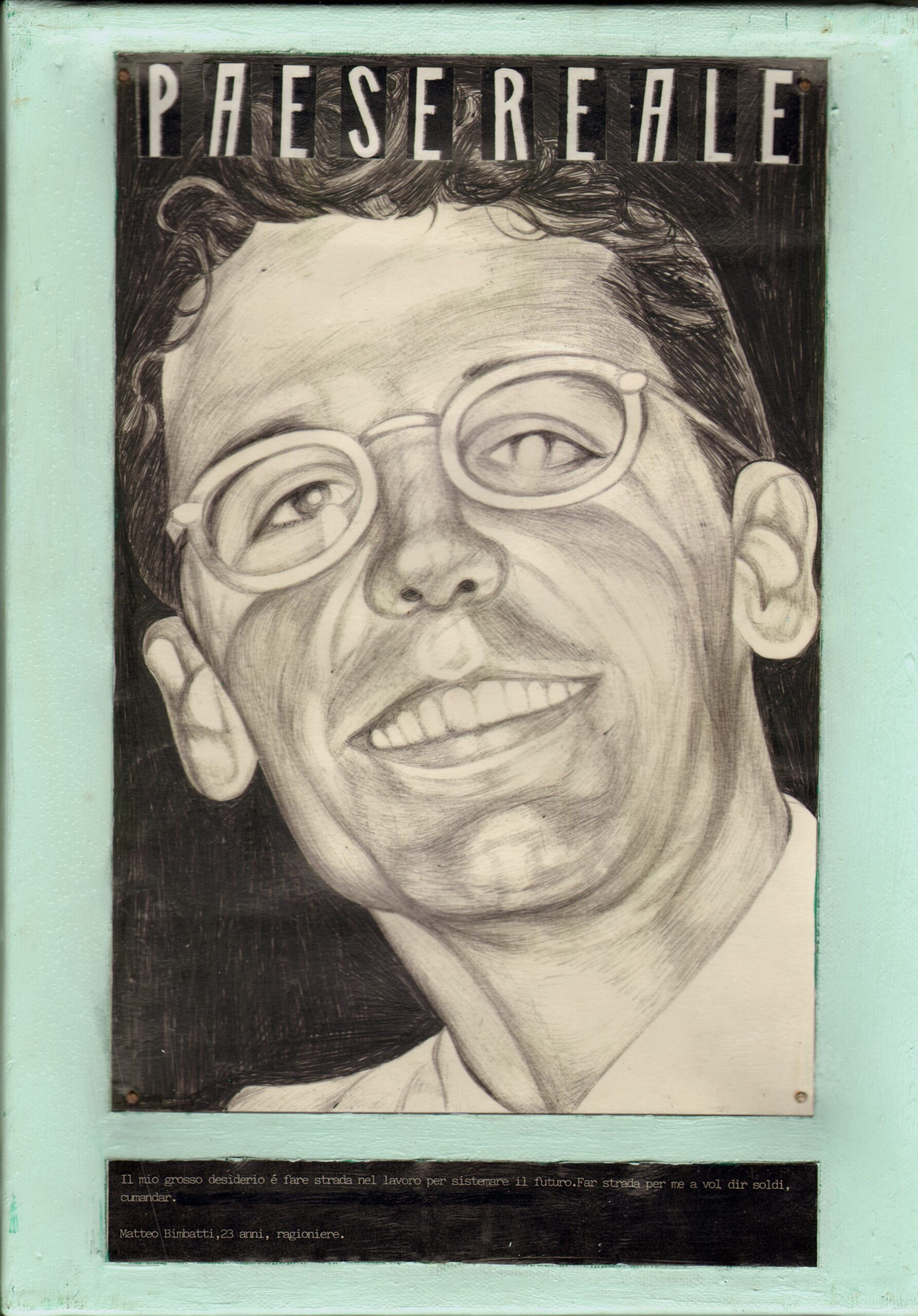

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)