PRESTO DI MATTINA

La Bibbia: una storia di storie

Il volto nelle parole è un libro del critico letterario Ezio Raimondi, che contiene nella premessa una felice citazione di Italo Calvino: «Chi è ciascuno di noi se non una combinatoria d’esperienze, d’informazioni, di letture, d’immaginazioni?».

Si inizia così un viaggio alla ricerca di noi stessi, in un faccia a faccia con l’altro, per decifrarne esperienze ed immaginazioni. È una ricerca volta a trovare quel senso che ogni corporeità racchiude: la forma di una spiritualità che si configura attraverso le parole. L’obiettivo è quello ri-trarre, nel senso di tirar fuori dal testo, con il racconto che procede in avanti, come ogni storia, i volti rinchiusi nel passato. Estrarli dalle pagine per farli transitare oltre, attraverso il passante del presente, nell’orizzonte del futuro. Là dove cioè la memoria del passato diventa generativa di nuove invenzioni, creatrice di nuove parole, come diafanie velate di altre spiritualità affioranti dalla materialità dei testi: altri volti da rischiarare.

Tutto ciò rievoca in me la figura dei ‘passatori’ di un tempo, coloro che aiutavano ad attraversare i fiumi o le frontiere. Tali non sono forse anche gli abitanti del passato, i loro testi, traghettati sulla barca del presente di chi li legge, e rilasciati sulla sponda di un altro mare sconosciuto?

Non è solo un’esigenza estetica, quella del passatore che scorre le pagine delle opere per godere di altre voci, immagini, notizie. La sua è anche un’urgenza ‘estatica’: far uscire la vita, la propria e l’altrui, divenuta stretta. Sciogliere di nuovo la libertà di un’esistenza segregata, di un libro chiuso, di una voce prigioniera del silenzio o di un volto velato dall’oblio. Il processo estatico è autenticamente liberatorio solo se diventa responsabilità per gli altri, se è proteso verso un ‘noi’, uno spazio in cui condividere quel patrimonio spirituale comune che s’incrementa nella misura in cui ce ne spossessiamo donandolo.

Gli ‘altri’ che attendono una risposta sono gli anonimi lettori ,traghettati da un libro all’altro per quel patto sottinteso stipulato con l’autore. È così che anche le parole, rivedendo la luce negli occhi del lettore, diventano parole estatiche. Quante volte infatti ri-nasce una parola? Tutte le volte che viene letta.

Scrive Claudio Magris nell’introduzione a Il volto nelle parole: «[Enzo Raimondi] vede e parla con le opere che incontra, le riporta in vita, in un dialogo incessante che restituisce loro un volto e una voce… la [sua] vita stessa appare intessuta, quasi formata dalle esistenze incontrate nei libri o nella realtà – che si incrociano con essa e in essa. “…Ogni [suo] esercizio interpretativo è un racconto”. L’interpretazione è un divenire che trasforma il passato e pure chi lo interpreta: gli eventi dietro l’interprete che li considera “sono nello stesso tempo ombra del suo spazio interiore”» (Il volto nelle parole, Bologna 1988, 8).

Leggendo questi testi non ho potuto non pensare all’aspetto letterario e narrativo della stessa Bibbia. Che ha generato letteratura, perché è essa stessa grande letteratura, una storia di storie, tanto che potremmo dire: “In principio era il racconto”. Non per caso si narra in un antico midrash (in ebraico da dārash investigare, ricercare, studiare, interpretare, narrare) che «Dio ha creato gli uomini perché Egli – benedetto sia – adora i racconti». Per questo non deve sorprenderci che sia proprio nelle storie della Bibbia che Egli abbia scelto di nascondersi, per essere da lì cercato.

Per il vero, solo da poco tempo si è iniziato a parlare di interpretazione narrativa della Bibbia, di un Dio come soggetto e ispiratore di un racconto in cui vicende, personaggi e storie ritornano dal passato solo grazie ai loro lettori. Viene così a generarsi un’alterazione, una via di uscita. Il testo stesso tracima in nuovi spazi, percorre nuovi territori; si contamina con altre immagini, si confronta con differenti situazioni trasformandosi in nuovi ulteriori racconti. Si pensi all’imponente romanzo di Thomas Mann, Giuseppe e i suoi fratelli, in parallelo al testo biblico delle storie familiari della Genesi.

Da una storia nasce una proliferazione di altre storie: o meglio una ‘storia altra’. Uno spin-off si direbbe oggi nel gergo televisivo; un episodio, una vicenda umana, un evento derivante in modo imprevisto da un’azione o da una situazione interna od esterna al racconto, scaturita da una trama precedente, come da talee nuovi germogli. Papa Gregorio Magno avrebbe spiegato il termine spin-off, riferito alla Bibbia, dicendo che «la Scrittura cresce con chi la legge». Così ogni testo ed anche la Bibbia non va compresa come un punto di arrivo, ma nel suo carattere prospettico, nella possibilità di dare vita ad altre storie. Essa è, nella felice espressione di Northrop Frye, «il grande codice», generativo di cultura e letteratura che ha influenzato profondamente gli stili e i modi di pensare ed agire dei popoli che ha incrociato (Il grande codice. Bibbia e letteratura, Milano 2018).

L’interpretazione narrativa si prende a cuore la ‘lettura’ del testo biblico. Ciò che la interessa non è tanto la Bibbia come documento ma come ‘monumento’ (da mònere = ricordare, far sapere). E questo è possibile solo se un lettore rigenera il ricordo e, nella lettura, fa rivivere la storia, diventandone così testimone. Per questo i rabbini dicono che la Torah ha settanta volti: per sottolineare che non c’è un solo modo di interpretare il testo biblico, ma tanti quanto sono i possibili lettori, i quali, non diversamente da un martello che colpendo la roccia ne fa scaturire scintille, producono una molteplicità di interpretazioni e di sensi.

Come non ricordare, a questo proposito, il lavorio incessante di ruminazione della sacra Scrittura a partire dai Padri del deserto, e poi l’operosità diuturna di tutti gli altri frequentatori e interpreti della sacra Pagina nel medioevo fino ad oggi?

Tutti, ciascuno a suo modo, cercatori del volto nascosto tra le parole di quella storia che li farà a loro volta narratori di buone novelle.

Fu il francescano Nicola di Lira (1270-1349) che, dando forma a tradizioni più antiche nell’interpretazione scritturistica, promosse il ritorno al senso letterale nella lettura e nello studio della Bibbia, senza dimenticare il suo significato nascosto, spirituale. Riprendendo un celebre distico di Agostino di Danimarca, egli seppe così formalizzare i quattro sensi di lettura del testo biblico. Si parte dal “senso letterale”: la lettera insegna i fatti, la storia; poi il “senso allegorico”: l’allegoria insegna ciò che devi credere; ed ancora il “senso morale” ti insegna come comportarti; ed infine il “senso anagogico”, ovvero ciò che sta oltre, al di là, che ti insegna a cosa devi tendere; è il “senso spirituale”, l’esperienza di intimità generata dall’incontro col mistero dell’Altro nascosto nel testo.

Questi differenti significati che si incontrano nella lettura hanno dato origine a quell’esercizio che è detto Lectio divina. È la preghiera liturgica fatta con la Parola di Dio. La lettura delle Scritture porta ad un dialogo con esse, per incontrare colui che, attraverso le Scritture, parla ancora oggi ed invita a fare esperienza della sua amicizia. Il Concilio ha esortato ad apprendere «la sublime scienza di Gesù Cristo» (Fil 3,8) con la frequente lettura delle divine Scritture. “L’ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo [Girolamo]» (Dei Verbum, 25).

La Lectio divina è così un percorso di lettura segnato da varie tappe. Si passa da un luogo ad un altro, avvicinandosi sempre di più al luogo dell’incontro. Un itinerario simile a quello descritto da Teresa d’Avila nel Castello interiore: partendo dalla porta del castello che è l’invocazione che ci venga aperto; si passa poi, di dimora in dimora, attraverso una esperienza sempre più profonda della propria umanità e interiorità, che crescono nella relazione all’altro, fino a giungere ed avere parte alla sublime umanità del Cristo. Dall’esteriorità della lettura del testo (lectio) si entra dentro al testo e tramite la meditazione (meditatio) dentro sé stessi. Meditare corrisponde a misurare, soppesare, accostando pensiero a pensiero sino a scoprire il significato di un parola alla luce di un’altra. È come lavorare di notte o percorrere una galleria oscura: alla fine si vedrà la luce, qualcuno ci viene incontro. Nella terza tappa, che prende la forma di un dialogo orante (oratio), si intrecciano parole e silenzi, domande e risposte, suppliche o rendimento di grazie: una preghiera dialogante: nella prossimità di una voce il riconoscimento di una presenza. Si giunge così a contemplare l’altro nel testo (contemplatio) come invitati a prendere posto, introdotti in uno spazio dentro la pagina, una dimora segreta, la cella del vino di cui parlano il Cantico e Teresa: è l’esperienza della intimità, di quel legame dell’amore che libera l’amore. Si sta non come una cartolina o un santino in un libro d’ore. L’intimità dell’amore è piuttosto simile alla condizione della scrittura in pagina: nero e bianco, diversi e distinti, ma intimamente uniti.

Una domanda: “Che cos’è che trasforma la lettura in preghiera, il lettore in discepolo alla mensa della Parola del Maestro interiore?” Un movimento: apri e leggi; vieni e vedi.

Un anno a Trafoi con i ragazzi della parrocchia in una sosta, lungo un ghiaione, mi misi a raccogliere sassi, come se cercassi nello scaffale in biblioteca. Poi le nuvole coprirono tutto, ovattando l’intorno di silenzio e mi ritrovai d’improvviso in una biblioteca di pietre: sassi neri, squadrati, rigati di bianco ai lati, come libri e quaderni di pietra. Biblioteca della montagna! Diari silenti che narravano l’evoluzione e la storia del mondo! Anche breviari filettati d’argento, che pregavano dentro il suo groviglio e il suo dolore. Solo lo sguardo penetrante del desiderio la coltre nebbiosa, in perseverante attesa di qualcuno, come goccia dopo goccia che scava le pagine di pietra, arriva ad aprirle. Solo il cuore che ascolta il silenzio le comprende e le prega.

Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]

Sostieni periscopio!

Andrea Zerbini

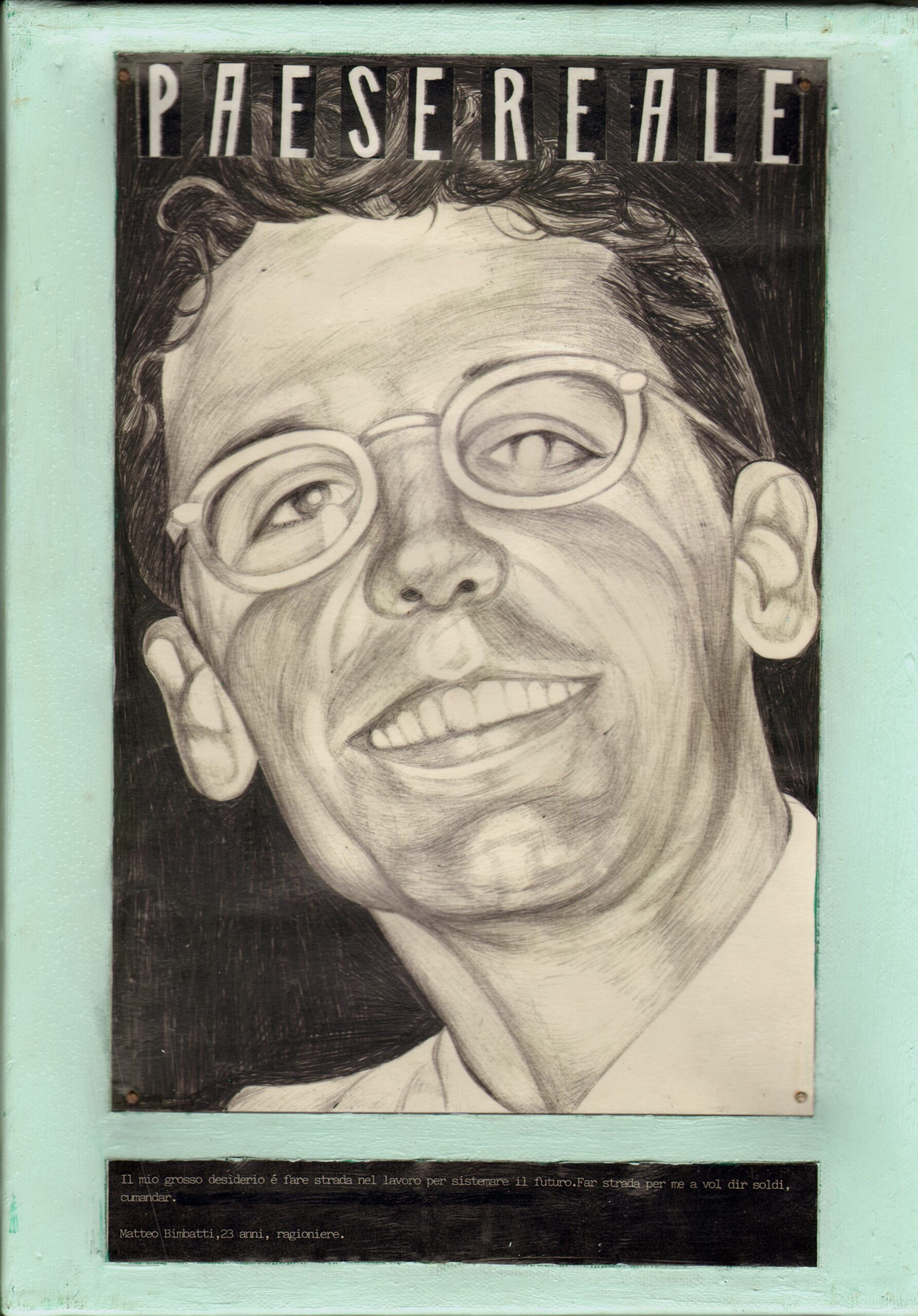

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)