PRESTO DI MATTINA

Il girasole e il periscopio

«Portami il girasole ch’io lo trapianti

nel mio terreno bruciato dal salino,

e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti

del cielo l’ansietà del suo volto giallino.

Tendono alla chiarità le cose oscure,

si esauriscono i corpi in un fluire

di tinte: queste in musiche. Svanire

è dunque la ventura delle venture.

Portami tu la pianta che conduce

dove sorgono bionde trasparenze

e vapora la vita quale essenza;

portami il girasole impazzito di luce»

(E. Montale, Tutte le poesie, Milano, 1996, 34).

Andando per questi versi di Montale [Qui] – come si va d’estate sotto il sole, cercando un poco d’ombra – pensavo e ripensavo cosa più potesse assomigliare a un periscopio. E ciò che balzò subito agli occhi del pensiero e fu da subito evidente al cuore era che assomigliava proprio a un girasole.

Come tutte le sementi sbuca fuori dal livello della terra, agitata o quieta che sia, piana o ondulata, ergendosi anche sopra tempestose cime. Ma il girasole fa di più. Come un periscopio gira seguendo il sole dall’oriente all’occidente, dal suo sorgere fino al suo tramonto, perché si faccia chiaro e trasparente là dove non si vede bene, nello sprofondo del sommerso, e traspaiano le cose come sono realmente, diradando le nebbie.

Proprio come fa il sole, periscopio che discende per far sorgere e ruotare tra «bionde trasparenze» il «giallino» periscopio/girasole sulla terra.

L’eliotropo − parola greca per dire girasole (elitropio) − oltre ad essere una pianta comune nei campi e tra le macerie e i terreni incolti, era anche uno strumento usato dai topografi per orientare i raggi del sole attraverso degli specchi in un determinato punto, per porre dei riferimenti, misurare distanze e operare mappature topografiche.

Ma non è così quando si scrive e quando si legge? Per gli scrittori e i loro lettori? Le parole, come tanti girasoli, riflettono e comunicano come specchi l’uno all’altra i significati nascosti in loro; significati che vengono alla luce nel riverbero della coscienza, fissando pensieri, fatti, storie, in narrazioni, punti e sentieri di una topografia esistenziale: terreni umani «bruciati dal salino».

Anche salendo in montagna, ad ogni passante di valico, si arriva ad una quota periscopica, dove è possibile osservare il cammino fatto e quello che ancora resta, senza escludere possibili nuove direzioni in un ambiente cangiante, mutato e ancora inesplorato.

Osare il cambiamento è lo stile a cui si è chiamati oggi e non solo nell’editoria, nell’informazione e nella comunicazione; ma nella vita.

È stato così anche per il quotidiano L’Osservatore Romano [Qui] fondato nel 1861: il giornale del papa divenuto un periscopio molto attento sui fatti internazionali, sulla cultura e la vita delle chiese nel mondo.

Ma lo stesso è accaduto per la più antica rivista italiana dei Gesuiti, La Civiltà Cattolica [Qui], nata nel 1850 da un gruppo di gesuiti desiderosi di parlare della “cultura viva”, vicina ai problemi del popolo e avversa alle divisioni tra credenti.

Nel 1975, Paolo VI definì la nascita della rivista un «gesto d’audacia» in un contesto «privo di cultura proporzionata ai bisogni e alle aspirazioni delle nuove generazioni». Dal 2013 è cambiato il font tipografico dal Bodoni al Cardo, che è un tipo di carattere open source, cioè libero, elegante e arioso, molto usato negli ambienti accademici e di ricerca per la sua flessibilità e l’ampio numero di segni propri delle altre lingue, un segnale di apertura alle culture.

Ma non solo. L’intento è stato quello «di condividere le proprie riflessioni non solo con il mondo cattolico, ma con ogni uomo e con ogni donna impegnati nel mondo e desiderosi di avere fonti di informazione affidabili capaci di far pensare e di far maturare il giudizio personale» (CivCat 2013, 3907, 6).

Si legge nelle Memorie della rivista del 1854 che «tutto in un certo modo è opera di tutti»: questo motto degli inizi si ripropone in forma nuova a livello editoriale oggi, che la chiesa con papa Francesco sta affrontando il passante di valico di uno stile e una prassi sinodali; un «giornalismo dunque che funzioni non solamente per trasmissione, ma anche per condivisione».

Fa riflettere la linea editoriale che papa Francesco ha voluto richiamare per un giornalismo che promuova l’informazione e la comunicazione culturale di una chiesa in uscita, che si faccia ponte e frontiera.

Sia nell’incontro del 2013 come in quello del 2017 con i giornalisti e gli scrittori della rivista, il papa sintetizzava il suo pensiero circa la loro missione in tre parole: dialogo, discernimento, frontiera: «Per favore, siate uomini di frontiera, con quella capacità che viene da Dio (cfr 2Cor 3,6). Ma non cadete nella tentazione di addomesticare le frontiere: si deve andare verso le frontiere e non portare le frontiere a casa per verniciarle un po’ e addomesticarle. Nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, è urgente un coraggioso impegno per educare a una fede convinta e matura, capace di dare senso alla vita e di offrire risposte convincenti a quanti sono alla ricerca di Dio».

Nel secondo incontro del 2017 aggiungeva alle prime tre parole chiavi altre tre: “inquietudine”, “incompletezza”, “immaginazione”: «il vostro cuore ha conservato l’inquietudine della ricerca? Solo l’inquietudine dà pace al cuore di un gesuita. Senza inquietudine siamo sterili. Se volete abitare ponti e frontiere dovete avere una mente e un cuore inquieti…

Incompletezza. Dio è colui che è “sempre più grande” il Dio che ci sorprende sempre. Per questo dovete essere scrittori e giornalisti dal pensiero incompleto, cioè aperto e non chiuso e rigido. La vostra fede apra il vostro pensiero. Fatevi guidare dallo spirito profetico del Vangelo per avere una visione originale, vitale, dinamica, non ovvia.

E questo specialmente oggi in un mondo così complesso e pieno di sfide, in cui sembra trionfare la “cultura del naufragio” – nutrita di messianismo profano, di mediocrità relativista, di sospetto e di rigidità – e la “cultura del cassonetto”, dove ogni cosa che non funziona come si vorrebbe o che si considera ormai inutile si butta via…

Immaginazione. Questo nella Chiesa e nel mondo è il tempo del discernimento. Il discernimento si realizza sempre alla presenza del Signore, guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il sentire della gente, che conosce la via umile della cocciutaggine quotidiana, e specialmente dei poveri.

La sapienza del discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita. Ma bisogna penetrare l’ambiguità, bisogna entrarci, come ha fatto il Signore Gesù, assumendo la nostra carne. Il pensiero rigido non è divino, perché Gesù ha assunto la nostra carne, che non è rigida se non nel momento della morte.

Per questo mi piace tanto la poesia e, quando mi è possibile, continuo a leggerla. La poesia è piena di metafore. Comprendere le metafore aiuta a rendere il pensiero agile, intuitivo, flessibile, acuto. Chi ha immaginazione non si irrigidisce, ha il senso dell’umorismo, gode sempre della dolcezza, della misericordia e della libertà interiore. È in grado di spalancare visioni ampie anche in spazi ristretti».

E riferendosi al pittore fiammingo Hans Memling [Qui], che rappresentava la gente con il miracolo della delicatezza del tratto, e ai versi di Baudelaire [Qui] su Rubens “la vie afflue et s’agite sans cesse, / Comme l’air dans le ciel et la mer dans la mer”, così il Papa concludeva la sua riflessione:

«’Sì la vita è fluida e si agita senza sosta come si agita l’aria in cielo e il mare nel mare’. Il pensiero della Chiesa deve recuperare genialità e capire sempre meglio come l’uomo si comprende oggi per sviluppare e approfondire il proprio insegnamento. E questa genialità aiuta a capire che la vita non è un quadro in bianco e nero. È un quadro a colori. Alcuni chiari e altri scuri, alcuni tenui e altri vivaci. Ma comunque prevalgono le sfumature. Ed è questo lo spazio del discernimento, lo spazio in cui lo Spirito agita il cielo come l’aria e il mare come l’acqua».

Nel 2019 altre due parole papa Francesco aveva rivolto ai giornalisti della rivista Aggiornamenti sociali [Qui] del Centro di Studi sociali di Milano nata nel 1950, mensile di approfondimento e analisi sulle tematiche sociali, politiche, ecclesiali italiane e internazionali, composta da gesuiti e laici: l’ascolto della realtà e il dialogo.

«Bisogna ascoltare la realtà così com’è, mai coprirla, bisogna tracciare piccoli sentieri per andare avanti, avendo come riferimento il Vangelo. Mai si può dare un orientamento, una strada, un suggerimento senza l’ascolto. L’ascolto è proprio l’atteggiamento fondamentale di ogni persona che vuole fare qualcosa per gli altri. Ascoltare le situazioni, ascoltare i problemi, apertamente, senza pregiudizi.

Secondo passo. Ascoltare e dialogare, non imporre strade di sviluppo, o di soluzione ai problemi. Se io devo ascoltare, devo accettare la realtà come è, per vedere quale dev’essere la mia risposta. Fare un dialogo con quella realtà partendo dai valori del Vangelo, dalle cose che Gesù ci ha insegnato, senza imporle dogmaticamente, ma con il dialogo e il discernimento.

Mai coprire la realtà. Dire sempre: “E’ così”. Mai coprirla con quella rassegnazione del “vedremo…, forse dopo cambierà…”. Mai coprirla: la realtà così com’è. Poi, cercare di capirla nella sua autonomia interpretativa, perché anche la realtà ha un modo di interpretare sé stessa».

L’invito ad essere «buoni lettori e buoni scrittori» ci viene invece da Vladimir Nabokov [Qui], che introduce con un saggio che porta questo sottotitolo le sue Lezioni di letteratura (ebook, Milano 1982, 39). «Uso il termine lettore in un’accezione molto libera. Strano a dirsi, non è possibile leggere un libro, si può soltanto rileggerlo. Un buon lettore, un grande lettore, un lettore attivo e creativo è un “rilettore”. Nel leggere un libro, dobbiamo invece avere il tempo di farne la conoscenza», (ivi).

Nakobov narra poi un aneddoto accadutogli in occasione di un giro di conferenze in un college di provincia, dove propose un quiz per verificare tra gli studenti che l’ascoltavano quali dovevano essere i requisiti del buon lettore e anche di chi scrive.

Essi dovevano scegliere tra dieci definizioni di lettore quattro possibili risposte; queste le definizioni: «Un buon lettore dovrebbe: 1. appartenere a un club del libro; 2. identificarsi con l’eroe o con l’eroina; 3. concentrarsi sull’aspetto socioeconomico; 4. preferire una storia con azioni e dialoghi a una che non ne ha; 5. aver visto il film tratto dal libro; 6. essere un autore in erba; 7. avere immaginazione; 8. avere memoria; 9. avere un dizionario; 10. avere un certo senso artistico».

Le risposte degli studenti in quell’occasione si orientarono o all’identificazione emotiva, oppure all’azione e all’aspetto socioeconomico o storico. Alla fine le risposte secondo Nakobov per individuare il buon lettore erano quelle di chi aveva segnato le crocette su «immaginazione, memoria, un dizionario e un certo senso artistico, quel senso che mi propongo – scriveva – di sviluppare in me e negli altri ogni volta che mi si presenta l’occasione».

C’è allora da augurare al quotidiano dal nome nuovo quello che il poeta Valerio Magrelli [Qui] diceva del suo quaderno:

«Questo quaderno è il mio scudo,

trincea, periscopio, feritoia.

Guardo da una stanza buia nella luce»

(Cavie. Poesie, Torino 2018, 42).

Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]

Sostieni periscopio!

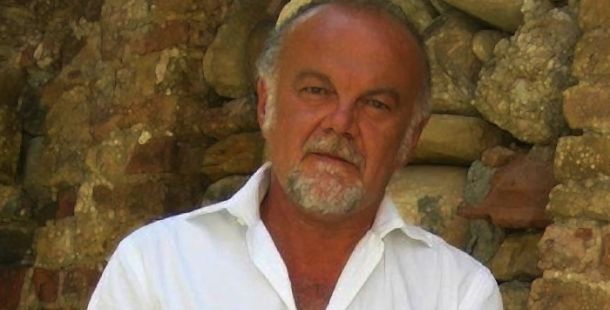

Andrea Zerbini

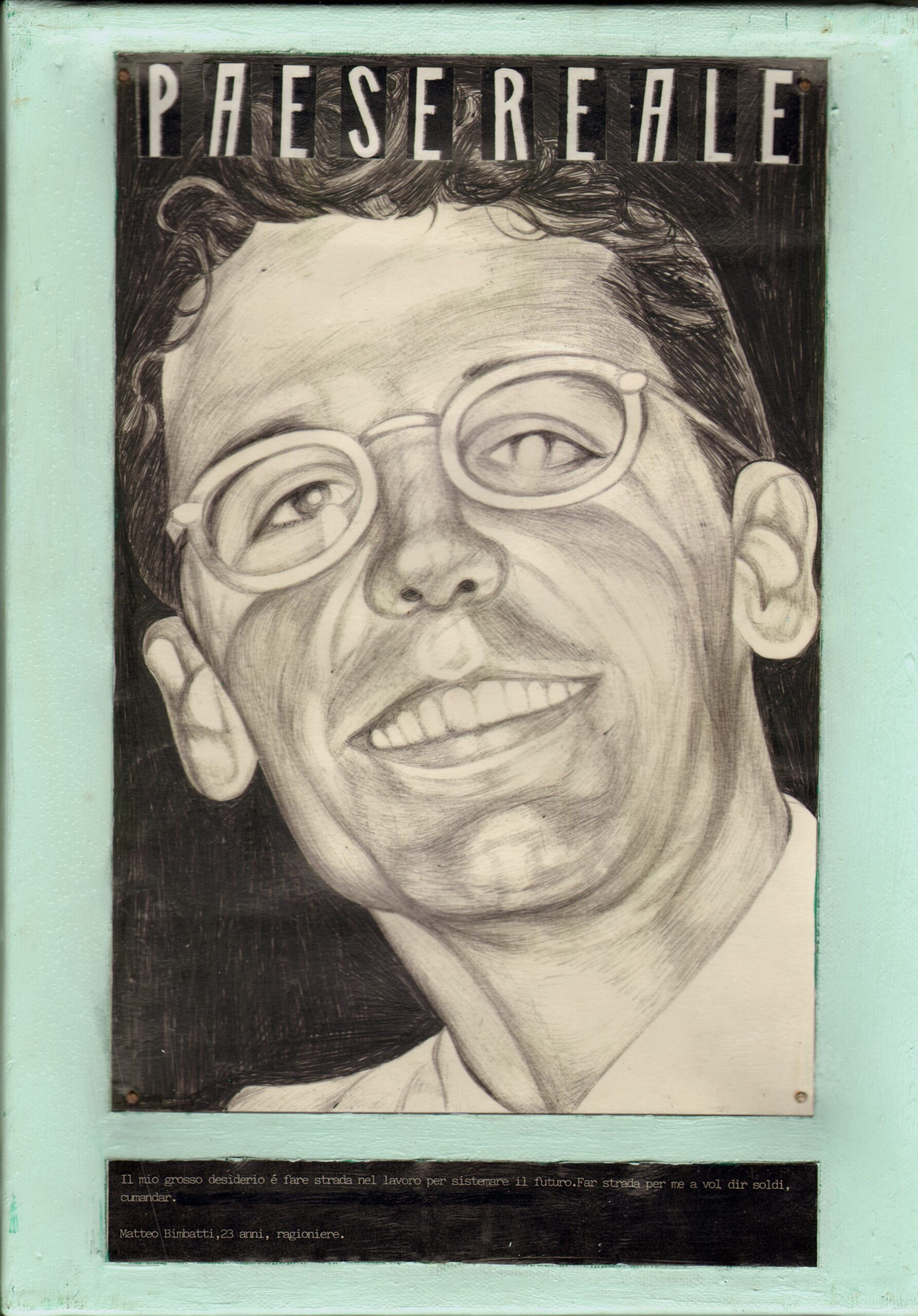

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)