Se si inculca l’idea che la misura è l’eccellenza, chi non lo è rischia o la depressione o l’apatia (e quindi l’indifferenza verso tutto ciò che non identifico con la mia tribù). Al contrario, la consapevolezza che non tutti possiamo essere eccellenti ci dovrebbe portare a dire che dobbiamo comunque garantire a tutti un alto livello di normalità (nei servizi sociali, sanitari e urbani, nell’istruzione, nell’offerta culturale).

Questa diviene condizione base per fare emergere quelle “eccellenze” che ci inorgogliscono come comunità. Dunque, ben vengano le eccellenze e i talenti ma eticamente una comunità (attraverso i suoi organi di governo e il senso civico dei suoi cittadini) deve innanzitutto garantire a tutti una normalità di qualità. Questo vale per i percorsi educativi (la scuola) ma vale anche per le città.

L’impressione è che l’esondazione del pensiero neoliberista, non solo nell’economia ma ormai anche nelle regole che definiscono le nostre reti sociali, abbia ridimensionato la dimensione collettiva e inclusiva, insita nell’idea di comunità.

Continuano a raccontarci che per contrastare la povertà dobbiamo rendere più ricchi i ricchi, perché questo farà ricadere un po’ di ricchezza sui più poveri. Visto come stanno andando le cose (pensiamo solamente alla crisi della sanità pubblica, esplosa con la recente pandemia), e vista l’estensione sempre più estesa delle disuguaglianze, sembra una favola per chi vuole crederci. Ma questo determina la necessità di fornire delle narrazioni rassicuranti che spesso sfociano nel delirio identitario (l’Italia è il paese più bello del mondo, la cucina del mio luogo è migliore di quella di un altro, Ferrara è una “civilizzazione” in sé e non città che si è alimentata, e ha alimentato a sua volta, un processo di civilizzazione più ampio e sincretico). Si è eccezionali anche perché si producono “eventi” unici, che ci fanno emergere, che ci portano ad affermare che certe cose si fanno solo da noi, al contrario la normalità ci rende tutti uguali e dunque banali.

La qualità (e anche l’eccezionalità) di una città nasce da una serie di eventi unici o è rintracciabile anche nella gestione del “quotidiano”?

La domanda nasce dall’impressione che quando lo sforzo di una amministrazione pubblica è tutto teso a far passare l’evento per quotidianità, dando sfoggio a retoriche comunicative che spesso si fondano su ignoranza (nel senso di non conoscere approfonditamente ciò di cui si parla) o su malafede (che è peggio), si perde la misura della qualità del quotidiano,

E dunque ci appare normale (il giusto prezzo da pagare per essere una eccezionale città di eventi) il fatto che ormai anche le zone ZTL siano invase da auto stabilmente parcheggiate, che le isole ecologiche siano ormai delle discariche a cielo aperto con rifiuti di ogni tipo gettati per terra (ne ho una proprio davanti a casa); che la città sia costantemente attraversata da automobili senza che nessuna seria politica di mobilità sostenibile sia all’ordine del giorno (dichiarare in un Pug o Pums che la mobilità della città sarà sostenibile non costa nulla, ma avviare politiche serie e pianificate costa impegno e serve competenza); non avere il senso della natura e qualità degli spazi della propria città e quindi permettere tutto dappertutto.

Ad esempio, concerti rock dal forte impatto ambientale in zone delicate e ricche di biodiversità (il parco urbano) o festival di musica leggera con anziani cantautori, conduttori televisivi o dj rap che occupano per un mese le due piazze monumentali della città, impedendo la visione o la contemplazione (atteggiamento tipico del turista culturale).

Significa anche non dare troppo ascolto che i dati ci dicono che in fondo il turismo cittadino (nonostante gli eventi) non se la passa poi così bene, e l’aria che respiriamo è una delle peggiori della regione (nonostante tutti gli alberi ci dicono verranno piantati, anche sopra i supermercati).

Forse il miglioramento del turismo e dell’aria richiedono non azioni eccezionali ma strategie meno annunciate ma più regolari che incidono anche sui comportamenti individuali, consapevoli che anche noi cittadini dovremo interrogarci sul futuro che vogliamo e su quello che ci aspetta.

Un’amministrazione consapevole dovrebbe, senza retorica, aiutare i propri cittadini ad assumere comportamenti consapevoli della posta in gioco in termini di crisi ambientale, di diritto alla città, di inclusività. Lo dicono anche gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

L’estate sta arrivando e certamente “godremo” ancora della vista prospettica di un enorme palco e altri annessi che nasconderanno mezza piazza. L’estate scorsa ho assistito a un dialogo interessante in un’osteria del centro tra due gruppi di turisti francesi e olandesi che dicevano, si bella la città, ma molte chiese sono chiuse, le piazze non si vedono a causa dei palchi, domattina ci spostiamo a Bologna.

La politica dell’evento è la politica del mordi e fuggi, e conseguentemente la città e la sua struttura commerciale si organizzano per l’evento, lasciando tutto il resto dell’anno numerose serrande chiuse lungo le strade del centro.

Il posizionamento strategico di una piccola città dentro una rete urbana così densa e ricca di storia come quella italiana non è facile e non la si può ridurre alla ricerca dell’evento. Necessita di capacità di visione e soprattutto di interazione con le città che ci stanno attorno. In un paese che enfatizza sempre il turismo come panacea per i suoi problemi (che sono ahimè più seri e complessi), appare incomprensibile che, ad esempio, non ci sia una linea ferroviaria diretta che unisca tre storiche città d’arte come Mantova, Ferrara e Ravenna, con orari regolari. Una buona politica di marketing concertata tra le tre città e le due regioni (e volendo anche lo Stato, anche se non è più di moda) la renderebbe un percorso turistico-culturale straordinario.

O ancora come non ci sia un “Treno del Delta” diretto, che da Bologna (dove vi è un’aeroporto) arrivi a Codigoro/Pomposa e Comacchio. In entrambi i casi citati si rafforzerebbe il servizio pubblico per gli abitanti del territorio e si creerebbero delle linee turistiche molto attrattive con quello che ne consegue. Ma per fare questo bisogna ragionare in termini di pianificazione e condivisione e quindi “ben progettare” la normalità e poi su questo innestare le “eccellenze”: fiore all’occhiello di un sistema di qualità.

Ma un paese dove fondi pubblici, come quelli del PNRR, vengono investiti per recuperare “borghi eccellenti” e isolati (uno per regione) disinteressandosi, di fatto, delle “aree interne” o dove vengono investiti denari per l’alta velocità senza porsi il problema delle reti ferroviarie minori (le due cose dovrebbero essere sinergiche), o ancora vengono utilizzate per costruire inutili palazzetti dello sport (l’evento) senza porre attenzione alla riqualificazione delle strutture sportive che già ci sono (la normalità), non da molte speranze.

Del resto a Ferrara basta guardarsi attorno per vedere che altri spazi per ospitare gli eventi esistono. Se il concerto di Springsteen lo si poteva fare all’aeroporto, il Ferrara Summer Festival, dovendo per forza farlo in centro, potrebbe svolgersi in piazza Travaglio, liberando la piazza Trento Trieste e i cittadini dall’oppressione dei tubi innocenti. Che ne pensano le associazioni di categoria e le associazioni della città che organizzano eventi “pubblici”?

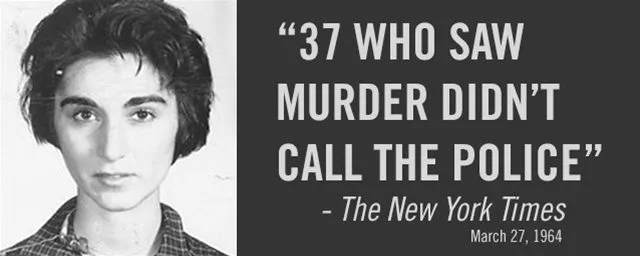

Le città, lo sappiamo, sono fatte di spazi e di regole, che ne stabiliscono la fruizione nel rispetto del diritto di tutti di usufruirne, ma vi sono anche le trasgressioni a tali regole. In generale le città italiane (e Ferrara non è un’eccezione) costituiscono un compendio di trasgressione spaziale e normativa. Chi le abita non si pone spesso il problema delle regole, chi le amministra è interessato solamente a stabilirle, nel rispetto delle leggi e delle ordinanze, ma poi sorvola sull’effettivo rispetto. Una amministrazione che governa ascolta, discute, argomenta e poi decide; una amministrazione che comanda decide, se ne è capace, forte del consenso di chi si identifica nella cultura del “fare”, a prescindere da tutto il resto.

Ultima considerazione. L’Assessore alla Cultura Gulinelli ha cercato di demolire le condivisibili ragioni della petizione del Comitato Save the Park, dicendo che i ferraresi che hanno firmato la petizione sono lo 0,4% del totale e quindi questa non aveva valore.

L’Assessore forse dovrebbe ricordare che una persona a lui molto vicina, Vittorio Sgarbi, fece bloccare il progetto regolarmente approvato con procedura concorsuale, per la riorganizzazione del Palazzo dei Diamanti, con una petizione firmata quasi esclusivamente da non ferraresi. Certo erano persone “eccellenti”, del mondo dell’arte e della cultura, mentre i firmatari di Save the Park sono probabilmente persone “normali”.