Ognissanti: Non-ti-scordar-di-me

Solo da pochi giorni siamo transitati per il valico di Ognissanti; crinale che accorda e rincuora cuori fuori di sé, scordati; valico tra alte cime in cui si danno appuntamento e si incontrano i vivi e i viventi, così sono i nostri cari in noi.

A Ognissanti escono dall’ombra come grappolo d’uva dopo la vendemia, racimoli rimasti nascosti tra le foglie della vigna del tempo interiore. Resta la memoria a guida del cuore.

Così a Ognissanti si prega che la memoria non ci abbandoni, che resti viva nei vivi e nei viventi. Marco e Luca sono concordi nel ricordare le parole di Gesù ai Sadducei: «Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui».

A Ognissanti la promessa del salmista si annuncia nell’intimità più profonda di ciascuno e dice: «Si abbracceranno verità e fedeltà amorosa, si baceranno giustizia e pace, la fedeltà salirà dalla terra, si affaccerà dai cieli la vita nuova» (Sal 85, 12-13). Non si deve scordare allora che il cielo è già in me ed io in coloro che l’abitano già.

A Ognissanti il cielo sconfina nella terra e la terra è attratta verso il cielo; a Ognissanti non solo ricordiamo ma pure siamo ricordati, custodiamo e siamo custoditi, abitiamo e siamo abitati: i vivi nei viventi e questi in noi. Questo florilegio scaturisce da un perseverante confidare gli uni negli altri ed ha nome, tra i cristiani, di comunione dei santi.

Scrive Antonia Pozzi [Qui]:

Ho tanta fede in te. Mi sembra

che saprei aspettare la tua voce

in silenzio, per secoli

di oscurità.

Tu sai tutti i segreti,

come il sole:

potresti far fiorire

i gerani e la zàgara selvaggia

sul fondo delle cave

di pietra, delle prigioni

leggendarie.

Ho tanta fede in te. Son quieta

come l’arabo avvolto

nel barracano bianco,

che ascolta Dio maturargli

l’orzo intorno alla casa.

(Confidare, in Parole. Tutte le poesie, Àncora, Milano 2015, 175).

Attivare la memoria: una guida del cuore

Ferdinando Bandini [Qui] – (Vicenza, 1931-2013), poeta, scrittore e docente di stilistica e metrica all’Università di Padova – è stato definito dal critico letterario Giorgio Luzzi un “attivatore di memoria”.

Il suo poetare è infatti atto comunicativo più che di provocazione, volto a ricollocare le parole dimenticate, i nomi innominati; portarli alla luce, renderli di nuovo in dialogo non solo con la quotidianità, ma con l’umanità.

Dai microcosmi quotidiani, ristretti e celati, le parole salgono attraverso gli occhi stupefatti del poeta, dilatandosi a misura dell’universo e oltre, fino a provar di nominare le stelle, una da una:

In quest’azzurro di settembre che si dilata

oltre i confini dei miei occhi verso

regioni dove non arriverò mai

ci sono chicchi d’uva che altre bocche

schiacceranno tra i denti ignorando

questo mio torrido angolo di sete.

Presenze minime e ignorate, come acini spremuti, trovano grande risonanza nei testi di Bandini, che sono composti non solo nella lingua italiana, ma pure in quella latina e dialettale.

I suoi versi, come pagine di dizionario in cui ritrovare i nomi smarriti, significati nascosti e anche le parole indecifrabili a colpo d’occhio, indugiando su quelle degli specialisti di botanica, entomologia, ornitologia.

Uuno spazio, una radura per seminare o far dischiudere le parole ignote come, nel giorno di Ognissanti, si aprono gli spazi eccelsi dei beati e santi sconosciuti: «La poesia è distacco: non una fuga ma la scelta di uno spazio dove ci si colloca per vedere se il proprio “esserci” (dentro quelle cose) ha una qualche parvenza o conforto di trascendente verità» (Le ragioni della poesia, cit. da G. B. Beccaria, in Fernando Bandini, Tutte le poesie, Mondadori, Ebook, Milano 2018, 6).

Ma una volta la vita trascorreva più dolcemente

e della memoria ancora non sentivamo il peso.

Le cose che furono non sembravano lontane,

come ora, dalle presenti,

anzi a lungo ci parve che il passato e il futuro

si divertissero a tessere insieme con lo stesso filo

la tela ingegnosa dei giorni.

Il cumulo degli anni ha lacerato quella trama.

Ma dove è finita la maggior parte del tempo?

Ora, purtroppo, giace soltanto nel profondo del cuore!

Nel cuore allora la nostra memoria va a cercare

i ricordi sepolti del passato,

ed è felice di averne trovato uno: come quando un bambino

vagando solo per i campi a novembre

dopo la vendemmia trova – che gioia! –

un grappolo maturo che era rimasto nell’ombra.

Nessun pensiero del futuro ci preoccupa,

E per le vigne vendemmiate del tempo

ama vagare il nostro tardo autunno.

Memoria, non abbandonarci, per lungo tempo

sii guida preziosa del cuore!

(ivi, 506).

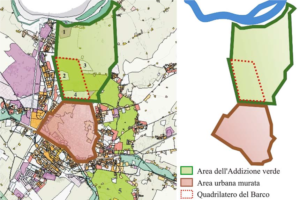

La origini della festa di Ognissanti

La collocazione di Ognissanti, il primo novembre, ha radici antiche, risalenti ai Celti, che celebravano il capodanno per una decina di giorni, a partire dal 1° novembre, quando le sementi sono ormai sepolte nelle viscere della terra da dove attendono di rinascere a nuova vita al risveglio della primavera.

I Celti consideravano i morti come “morituri”, separati mai del tutto da noi e dunque ancora in grado di comunicare con i vivi. Moriturus è infatti participio futuro dal verbo mori/morire: stare per morire; il termine preso a sé ha valore di sostantivo e di aggettivo.

Anche nascituri, è participio futuro di nasci/nascere, parola che si addice anche ai nostri cari quando li ricordiamo nel cono di luce della fede di Ognissanti, o anche solo nell’intimità trafitta e dolente della nostra coscienza e memoria separate.

E tuttavia anche così l’incredula fede è spiraglio di un tenue riflesso di luce al tramonto, barlume fumigante di speranza, aurora in statu nascendi, vita promessa, in gestazione di una futura comunione. Dies natalis, fin dalle origini cristiane, è ricordato come il giorno della morte dei martiri, santi o semplici cristiani, il giorno del loro nascere in Cristo: «vita è nascosta con Cristo in Dio» (Col 3, 3).

L’uomo si ricorda, ma anche Dio

Nella Bibbia Zaccaria è nome ‘teoforico’, al pari di molti altri nomi delle Scritture che sono portatori di Dio: nel senso che dicono qualcosa di lui. Il nome deriva dal verbo ebraico zakàr (circa 250 ricorrenze) da cui provengono i sostantivi zéke (= ricordo, 22 ricorrenze) e zikkaròn (= memoriale, 23 ricorrenze) e significa: “Dio si ricorda”.

Ricordare imita il mestiere della levatrice. In esso si cela quel dinamismo dello spirito per cui, rientrando in se stessi, si fa venire alla luce un fatto o una persona del passato, perché possano rivivere nel presente.

Nelle attestazioni bibliche tuttavia ricordare non è semplice evocazione, un perdersi nel passato, ma costituisce un esercizio spirituale del presente, che si proietta nell’avvenire, radicandolo nell’esperienza di relazione e di alleanza del passato.

Ricordare è legare, trasformare e portare a compimento, è tenere aperta la vita alla promessa nascosta in essa. Ricordare è seminare nuovamente ciò che si è raccolto. Ricordare chiama ad un coinvolgimento attivo, un esserci, un agire entrando nelle situazioni e prendendo posizione.

Nell’alleanza biblica, come nel memoriale eucaristico, si crea una relazione biunivoca, un reciproco dare ed avere. Entrambi, Dio e l’uomo si ricordano vicendevolmente, e quando ricordano parlano l’un l’altro, dicono: “eccomi”.

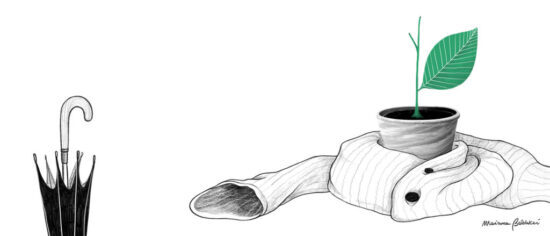

Il fiore di Ognissanti: “Myosotis alpestris”

Dev’esser proprio questo il fiore di Ognissanti: ho pensato con meraviglia stupita e grata, vagabondando bracconiere tra le 790 pagine di tutte le poesie di Bandini. Pagina dopo pagina è un universo arboreo e fiorito, vasto come una foresta, curato come una riserva protetta, catalogato come un orto botanico, cosmo abitato da un andirivieni di insetti e di uccelli di ogni specie, di volti e ricordi familiari e ignoti:

«Alberi molti gli alberi, acacie, olmi, catalpe, mandorli, meli, il cotogno, il carpine, il platano, frassini, l’ontano, il faggio, l’acero, il bagolaro, cembri, peschi, mirti, ligustri, il caco, il pino, l’agave, l’araucaria, le còrnole o cornioli, l’uvaspina, il prùgnolo…

E tanti fiori e tante erbe: la genziana, il bucaneve, e miosotidi, campanule, pervinche, aquilegie, e fucsie, primule, la rosa selvatica, il rododendro, i settembrini, il tarassaco, il dente-di-leone, l’alchechengi, la lunaria, l’aquilegia, l’erbaspagna, il croco, l’agèrato, il calicanto, la cicuta, il fiore del piretro, la bardana, i gialli fiori del topinambùr e delle forsizie, la dalia curva sul suo peso di grazia, le pulsatille, la filipendola, lo spanavìn o pancuco (acetosella), le campanele (campanule), i pissacani (tarassaco), le galinele (valerianella)» (ivi, 18).

Così è anche l’universo di Ognissanti, una moltitudine immensa, differenziata ed unita, innumerabile come le piante e i fiori sulla terra: «Apparve poi una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani» (Ap 7,9).

Ad un certo punto fu dalla poesia in latino Ranus aureus, come da una radura, illuminata a poco a poco dalla luce del mattino, che, inattesa, si è mostrata ai miei occhi, una “miosotide”.

In “Ramo d’oro” è il ricordo della madre che vien raccontato, quando il poeta aprendo il libro d’ore materno, suo “codice dell’anima”, scopre come segnalibro un “Non-ti-scordar-di-me”.

Quieta presenza che riaccende il lume su altre presenze e così prende forma nella memoria con il ricordo di quei fiori anche quello della festa di Ognissanti: «Quanto li avevi amati! Ricordo un anno lontano:/ era tornato il giorno (il primo di novembre)/ quando secondo il rito si celebra la festa/ di tutti i santi».

Pianta dai molti fiori, azzurri e con fauci gialle a cinque petali, uniti insieme si fanno compagnia; una comunione che salta subito agli occhi, quando l’incontri cammin facendo ai bordi dei fossi. Comune nelle zone montane può ben figurare come umile florilegio della comunione dei santi.

La comunione dei santi

Il poeta immagina così un dialogo con la madre sul significato di Ognissanti, giorno in cui si ricordano tutti i santi; proprio tutti, anche coloro di cui non si ha memoria nel calendario.

Santi ignoti, quelli della porta accanto o in lontane terre sperduti, quelli nascosti “da un’ininterrotta oscurità” nel quotidiano vivere, che non sono ricordati sugli altari, ne dipinte le loro effigi.

Questi santi sconosciuti assomigliano – dice il poeta – ai non-ti-scordar-di-me «che nei margini erbosi / delle strade aprono i loro piccolissimi occhi celesti», e guardano e vigilano sui viandanti, anche qualora non si accorgessero di loro. Questi fiori come i santi senza nome Dio li cinge «di un’altra luce», che solo lui conosce.

Mentre sfoglio il vecchio libretto di preghiere

che vedevo spesso tra le tue mani,

dalle pie carte è scivolata fuori

una miosotide.

Quanto a lungo, madre, per quanti anni in silenzio

questo codice della tua anima aveva

racchiuso nel suo buio le fragili corolle

del fiore rinsecchito?

Ma il colore del fiore, sebbene sbiadito,

ancora ricordava la stagione di un’antica

primavera e i cieli che il tempo portò via

con sé mentre fuggiva.

I fiori che nei margini erbosi

delle strade aprono i loro piccolissimi

occhi celesti e che i poeti chiamano

non-ti-scordar-di-me

quanto li avevi amati! Ricordo un anno lontano:

era tornato il giorno (il primo di novembre)

quando secondo il rito si celebra la festa

di tutti i santi.

Nei viali cittadini cadevano a volo

le ultime foglie, risuonava cavo

il vento d’autunno entrando nei camini

con la sua voce opaca

e tu parlavi dei santi al bambino:

«Il cielo annovera numerosi beati

del tutto sconosciuti e sono loro

che questo giorno venera.

Non li onorano frequentati altari,

non è dipinto in qualche antico quadro

il loro volto: sono morti e nessuno

sa come si chiamino.

Questi, la cui vita è trascorsa in una

ininterrotta oscurità, Dio li accoglie

tra gli stessi santi più grandi e li cinge

di un’alta luce.

Il mondo è sordo e non riesce a capire

e si chiede a che serva quest’avaro

tesoro di virtù che nessuno attesta,

sepolto nel segreto del cuore.

Lo chieda al Creatore dell’Universo

che ha sparso i cieli d’astri non ancora scoperti

e colora il silenzio dei deserti

d’innumerevoli fiori.

Lui sa perché il fiore della miosotide

che nessuno vede mostri la sua bellezza

in terre desolate fino al giorno

in cui morirà».

(ivi, 313-314)

Ognissanti: “un azzurro fiorire di misotidi” nel “singhiozzo rattenuto, incessante, della terra” (Antonia Pozzi).

Non monti, anime di monti sono

queste pallide guglie, irrigidite

in volontà d’ascesa. E noi strisciamo

sull’ignota fermezza: a palmo a palmo,

con l’arcuata tensione delle dita,

con la piatta aderenza delle membra,

guadagnamo la roccia; con la fame

dei predatori, issiamo sulla pietra

il nostro corpo molle; ebbri d’immenso,

inalberiamo sopra l’irta vetta

la nostra fragilezza ardente. In basso,

la roccia dura piange. Dalle nere,

profonde crepe, cola un freddo pianto

di gocce chiare: e subito sparisce

sotto i massi franati. Ma, lì intorno,

un azzurro fiorire di miosotidi

tradisce l’umidore ed un remoto

lamento s’ode, ch’è come il singhiozzo

rattenuto, incessante, della terra.

Madonna di Campiglio, 13 agosto 1929

(Dolomiti, in Parole. Tutte le poesie, Àncora, Milano 2015, 24).

Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]