La corona dell’Avvento

«Da più di duemila anni Signore

I tuoi passi sanguinano incessantemente

Ai margini dei nostri cuori»

(Pierre Emmanuel, Evangeliaire, ed. Du Seuil, Paris 161, 158).

Una corona di rami di sempreverdi, il pino e l’agrifoglio, indicano l’immortalità; la forza vitale e la cura il cedro; l’alloro la vittoria su ingiustizie e crudeltà; le loro foglie appuntite ci ricordano la corona di spine del Cristo.

Una corona che è come il nostro mondo: luogo di itineranza dolente e sperante. Su di essa, come punti cardinali, quattro ceri e quattro luci che via via vanno accendendosi, rischiarando il cammino di avvento, le sue vie.

La prima luce, della profezia, invita alla vigilanza, perché Dio vigila sulla sua parola per portarla a compimento. La seconda luce induce la parola a germogliare fuori dal silenzio, come un pollone di radice, virgulto in terra arida.

La terza è quella della gioia, perché il germoglio sta per fiorire: «Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: «Coraggio, non temete! Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa» (Is 35,10).

Questa terza luce ha l’intensità dell’Aurora al suo sorgere, perché è messaggera delle parole indirizzate da Gesù a Giovanni, prigioniero nella fortezza di Erode, desideroso di conoscere se fosse lui l’atteso dalle genti: «Dite a Giovanni quel che avete visto: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!» (Lc 7,22-23).

La quarta luce è quella di una donna, del sogno di Dio nel sogno di Giuseppe, e nei nostri sogni, cui intende dare compimento: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa “Dio con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva detto l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa» (Mt 123).

Le vie dell’Avvento come le Antiche vie

Il pensiero va subito alla storia di Tobia e al suo avventuroso viaggio da Ninive ad Ecbatana, nelle terre dell’Iran, accompagnato in incognito da Raffele, l’angelo il cui nome significa ‘Yhwh si prende a cuore e guarisce il cuore’. Il padre Tobia, rivolgendosi al figlio che parte e non sa ancora che incontrerà Sara la sua promessa, raccomanda: «In ogni circostanza benedici il Signore Dio e domanda che ti sia guida nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine» (Tb 4,19)

Le vie dell’Avvento sono le più svariate e molteplici, visibili invisibili, dritte o tortuose, si arrampicano sulle alture, attraversano altipiani, foreste, solcano i mari e i deserti; vie d’acqua e di boschi, infuocate o gelide, fangose o soleggiate, slavate o verdeggianti; infinite vie, cammini d’uomo e di donna come arterie, vene e capillari del corpo della terra in cui circola il sangue della vita, quella incontrata sulle strade del passato, come su quelle inesplorate nel futuro.

Vie non solo del nomadismo dei patriarchi, ma anche le invisibili orme tracciate sulla sabbia, il vagare di passi e passi per 40 anni nel deserto di dodici tribù per diventare un popolo, e giungere infine alla terra promessa.

Vie pure misteriose escono alla luce inaspettate, e anche quelle più oscure e impraticabili, sconosciute, si illuminano nella Galilea delle genti per tutti i popoli: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta… I calzari dei soldati invasori e tutte le loro vesti insanguinate saranno distrutte dal fuoco. È nato un bambino per noi! Ci è stato dato un figlio! Gli è stato messo sulle spalle il segno del potere regale. Sarà chiamato: “Consigliere sapiente, Dio forte, Padre per sempre, Principe della pace”» (Is 9,1).

Così le vie dell’avvento assomigliano a quelle “antiche vie” descritte da Robert Macfarlane, alpinista e critico letterario, che narrò la sua itineranza fattasi, passo dopo passo, sempre più interiore nell’intento di connettere “storie e tradizioni”.

Continuando “il patto tra scrittura e cammino” egli ha trasformato per i lettori le strade e i sentieri in storie, i paesaggi in un viaggio nella memoria che ha trovato nella scrittura e nella letteratura un’antica via in cui altri possono inoltrarsi: «Se solo ci facciamo attenzione, vediamo che il paesaggio è ancora fittamente solcato di piste e sentieri, che seguono come un’ombra il moderno reticolo stradale, intersecandolo obliquamente o ad angolo retto: vie di pellegrinaggio, strade verdi, tratturi, fossi, vie dei morti, sentieri lastricati, redole, andane, camminamenti, viottoli, vie cave, ippovie, mulattiere, carreggiabili, strade rialzate, strade militari.

Molte regioni hanno ancora le loro antiche vie, che collegano luogo a luogo, che salgono ai valichi o aggirano i monti, che portano alla chiesa o alla cappella, al fiume o al mare…I sentieri e i loro segni mi attirano da sempre: catturano il mio sguardo e lo tengono avvinto. L’occhio è sedotto da un sentiero, e così pure la fantasia. Non si può fare a meno di proseguire con l’immaginazione una linea tracciata sul terreno: mentalmente, andiamo avanti nello spazio ma torniamo anche indietro nel tempo, ripercorrendo la storia di un itinerario e di chi prima di noi lo percorse.

Interrogarmi sulle loro origini, sui motivi che ne determinarono la creazione, sui viaggi ordinari di cui mostrano i segni, sulle avventure, gli incontri e le partenze di cui custodiscono il segreto» (Le antiche vie. Un elogio del camminare, Einaudi, Torino, 2013, 15; 17-18).

I sentieri dell’avvento sono come «le consuetudini di un paesaggio anche spirituale. Sono atti di creazione consensuale». Essi vanno percorsi e vissuti insieme attraverso l’esercizio di una comune responsabilità: «I sentieri sono consensuali anche perché senza manutenzione collettiva e collettivo impiego spariscono: sommersi dalla vegetazione, oppure arati e coltivati o magari edificati» (ivi, 19).

Percorrendoli i sentieri dell’Avvento alla fine sveleranno il segreto che custodiscono: la tua luce interiore: «Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, Cammineranno i popoli alla tua luce» (Is 60, 1;3).

Le quattro vie dell’Evangelo

Derisivo e sonante vuoto

Mentre il cielo se ne va

E un tempestoso nulla

Solo testimone di questo abbandono

Eppure mi alzerò

La mia fame sarà la mia bussola

Passo dopo passo scriverò

Il mio cammino verso la Parola

In questo cammino di verità

Dio lascia la sua impronta

Piacque a lui aggiungere ad essa

La bellezza come grazia

(Pierre Emmanuel, Visage nuage, ed. du Seuil, Paris 1955, 34-35)

La bellezza è la grazia nascosta in ogni erranza, dentro l’impronta di ogni sentiero, anche il più tortuoso. Essa rialza e muove il passo, anche quando si è avvolti dal tempestoso nulla. La fame della parola, come stella polare, apre il cammino ad ogni scrittura, come passi una parola dopo l’altra: tanti cammini in un cammino solo verso l’unica Parola. Tetramorfo, quadriforme è la buona novella del regno dei cieli.

Così sarebbe bello sagomare le quattro candele della corona dell’avvento nelle forme simboliche con cui, nell’Apocalisse, sono rappresenti le quattro facce di quell’unica Parola: un leone, un bue, un uomo alato, un’aquila. I loro cammini, così diversi eppure consonanti, sono le vie antiche e sempre nuove che percorre inarrestabile l’unico Evangelo di Gesù, l’Errante.

Mosso dallo Spirito, Gesù ha una singolare predilezione per il cammino, passione ereditata da tutta le Scritture bibliche. Paradigmatica suona così la professione di fede che Mosè consegna al popolo di Israele, secondo il libro del Deuteronomio (26,5): «Mio padre era un Arameo errante; scese in Egitto, vi stette come un forestiero con poca gente e vi diventò una nazione grande, forte e numerosa. il Signore ci fece uscire dall’Egitto con mano potente e con braccio teso. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele».

L’archetipo dell’itineranza rivela il bisogno di uscire da sé, di centramento della persona sull’altro; come fu del popolo di Israele nel deserto sul suo Dio, e di Gesù in preghiera sul monte nel Padre suo, e dei discepoli nelle parole e nelle vie del Maestro. Ci si affida all’altro, alle sue mani, confidando in lui.

Gesù non era solo un itinerante, ma la struttura della sua prassi di vita e di parola hanno una logica che genera messaggi e azioni generativi di relazioni, che cambia i destini delle persone perché riapre alla fiducia nell’altro. La sua itineranza feconda la sterilità dei rapporti: in una parola è salvifica.

Nella lettura allegorica dell’Apocalisse proposta da Ireneo di Lione nel II secolo, i quattro esseri viventi posti intorno al trono di Dio diventano simboli dei quattro vangeli. L’apostolo Giovanni infatti nella sua visione aveva visto quattro esseri viventi: «il primo vivente era simile a un leone; il secondo essere vivente aveva l’aspetto di un vitello; il terzo vivente aveva l’aspetto di un uomo con ali da angelo; il quarto vivente era simile a un’aquila che vola» (4,7).

Così il simbolismo quaternario che già era riferito ai quattro punti cardinali, o ai quattro venti, finiva per rappresentare anche i messaggeri della provvidenza divina nelle avversità: la nobiltà il leone, la forza il bue, la sapienza l’uomo e l’agilità l’aquila.

Il leone è assegnato a Marco, perché il suo scritto – come sottolineò Girolamo – si apre con il deserto selvaggio ove lo stesso Gesù, dopo il Battista, è presente “in compagnia delle fiere” (1,13). Il vitello o toro rappresenta Luca, il cui Vangelo inizia nel tempio di Gerusalemme con i sacrifici. L’uomo alato designa il vangelo di Matteo la cui opera comincia con la genealogia terrena di Cristo, a partire da Abramo e Davide fino a Giuseppe e Maria, quale concretizzazione storica del Dio fattosi Uomo. Infine, Giovanni è rappresentato l’aquila, che scruta le profondità del mistero del Verbo incarnato, che vede oltre, contempla come aquila i sentieri dell’invisibile Spirito.

La via del leone, quella del bue, dell’uomo alato e dell’aquila non sono state scritte una volta per sempre. Nascondono ancora significati e paesaggi segreti. Esse, dunque, sono da percorre e da scrivere di nuovo e di continuo. Il che accade ogni qual volta passiamo dalla semplice lettura del vangelo alla sua meditazione: dal vangelo letto al vangelo pregato, contemplato ed infine agito nei nostri sentieri e nelle pratiche di ogni giorno.

«La poesia è una via al vangelo»: così insegnava il vescovo latinoamericano Pedro Casaldaliga (1928-2020), vescovo di Sào Felix do Araguaia, pastore e profeta nel Brasile del latifondo, tra i primi a denunciare le violenze arrecate alle terre delle popolazioni indigene.

Papa Francesco ha riportato una sua poesia nella lettera post-sinodale Querida Amazonia (n. 73) che ho ricordato già in un precedente mattutino. Così mi sono incamminato di nuovo nel fuoco, nella cenere e nel vento delle sue poesie che mettono in cammino l’acqua e la terra e i passi di ognuno, che anche senza saperlo procede «giorno dopo giorno,/ sopra la stessa palma della tua Mano».

Gli uomini che volano alto

hanno gran potere di sintesi,

dalle nubi distanti.

Ma chi cammina a piedi

analizza ogni passo

e sintetizza nei suoi occhi

questa pietra,

quel fiore,

gli occhi di ogni fratello.

Quando cammini

chiedi.

Rispondi

quando cammini,

se, camminando, ascolti.

Tu sei la parola udita

quando vivi camminando

con tutti quelli che camminano.

…

E giungerò, di notte,

con la piacevole paura

di vedere,

infine,

che camminai,

giorno dopo giorno,

sopra la stessa palma della tua Mano.

(Fuoco e cenere al vento, Cittadella, Assisi 1985, 53-54; 88).

Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica di Andrea Zerbini, clicca [Qui]

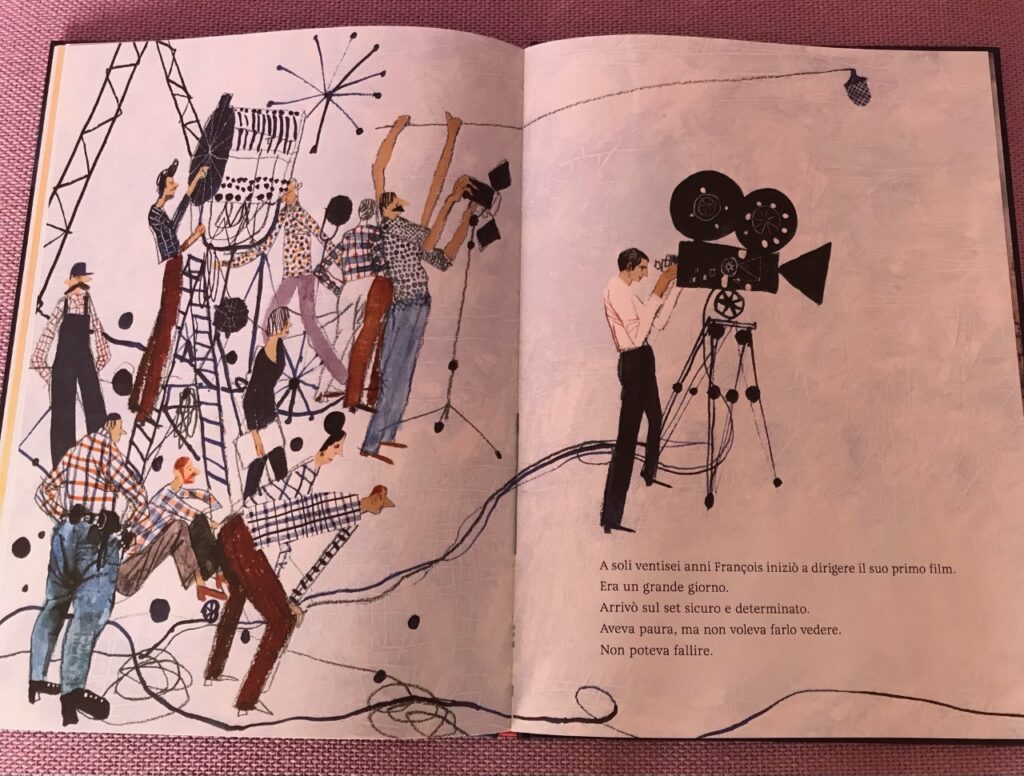

Iniziamo con un albo che ci porta tra gli animali della foresta, in una vivace atmosfera fiabesca, per raccontare come anche un topino che si sente inutile possa rivelare talenti inaspettati. Si tratta de La danza del topino della foresta, della finlandese Pirkko-Liisa Surojegin, Iperborea (2022), un’autrice e illustratrice nota per il tratto fine e preciso con cui ritrae la natura e il folklore del suo paese.

Iniziamo con un albo che ci porta tra gli animali della foresta, in una vivace atmosfera fiabesca, per raccontare come anche un topino che si sente inutile possa rivelare talenti inaspettati. Si tratta de La danza del topino della foresta, della finlandese Pirkko-Liisa Surojegin, Iperborea (2022), un’autrice e illustratrice nota per il tratto fine e preciso con cui ritrae la natura e il folklore del suo paese. Un albo colorato dal sapore un po’ retrò, avvolto dai toni del rosa, quasi fossimo immersi in una profumata cipria che sa di eleganza. C’è poi il romantico tono francese. Edith, Eddie per gli amici, ha cinque anni e mezzo, ha i capelli lisci e dritti come spaghetti e non sa fare niente (almeno così lei dice). Il padre parla cinque lingue, la madre canta benissimo e la sorella è un astro nascente del pattinaggio. Ma lei non sa fare nulla o almeno così credeva fino a una bella mattina dove sente la sorella dire “compleanno-mamma-ciccia-pelliccia”.

Un albo colorato dal sapore un po’ retrò, avvolto dai toni del rosa, quasi fossimo immersi in una profumata cipria che sa di eleganza. C’è poi il romantico tono francese. Edith, Eddie per gli amici, ha cinque anni e mezzo, ha i capelli lisci e dritti come spaghetti e non sa fare niente (almeno così lei dice). Il padre parla cinque lingue, la madre canta benissimo e la sorella è un astro nascente del pattinaggio. Ma lei non sa fare nulla o almeno così credeva fino a una bella mattina dove sente la sorella dire “compleanno-mamma-ciccia-pelliccia”.