Le donne nel cinema ci sono, da oltre 150 anni, invisibili, dimenticate e rimosse dalle narrazioni ufficiali. Eppure, sono state pioniere di quell’arte. Una mostra all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma ci invita a una meravigliosa (ri)scoperta.

Il caldo diminuisce. Inizia il mese di settembre che invita a passeggiare per le strade delle città alla ricerca di nuove idee e stimoli. Alcuni luoghi sono meno noti al grande pubblico, fuori dal consueto circuito turistico, ma meritano una visita. Tempo di andare, di esplorare.

A incuriosire oggi è l’Istituto Centrale per la Grafica di Roma, che ospita la mostra InVisibili. Le Pioniere del Cinema, promossa dal Ministero della Cultura, realizzata e organizzata da Archivio Luce Cinecittà, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Cineteca di Bologna. Una mostra che sarà visitabile fino al 28 settembre 2025.

L’iniziativa propone uno sguardo inedito sulla storia del cinema, che non è mai stata solo una storia di uomini. Oggi più che mai si avverte l’urgenza di restituire visibilità e riconoscimento a quelle donne che, sin dalle origini della settima arte, ne hanno scritto le prime pagine. Con i loro dubbi, le loro incertezze, le difficoltà. Ma con talento e passione.

Foto mostra di A. Sbaffi e E. A. Minerva – Ministero della Cultura

Foto mostra di A. Sbaffi e E. A. Minerva – Ministero della Cultura

La mostra è il racconto del percorso artistico di trenta donne pioniere del cinema italiano e internazionale, a partire da Elvira Notari, prima regista donna italiana, che non sono state semplici comparse nella storia di un’industria nascente, ma vere protagoniste con ruoli creativi e imprenditoriali e una libertà che anticipava le battaglie di emancipazione del secondo Novecento.

Si recuperano materiali inediti, pellicole ritrovate, riviste d’epoca, documenti d’archivio, lettere, sceneggiature, fotografie e bozzetti per parlare di donne che hanno immaginato, diretto, interpretato, prodotto e trasformato il cinema, lasciando un’impronta profonda e duratura, troppo spesso rimossa dalle narrazioni ufficiali.

Per visitare la mostra, serviva studiare un po’. Le scoperte fatte durante ricerche intraprese fin dall’alba sono entusiasmanti ed emozionanti. Oltre che sorprendenti.

Foto mostra di A. Sbaffi e E. A. Minerva – Ministero della Cultura

Foto mostra di A. Sbaffi e E. A. Minerva – Ministero della Cultura

Benvenuti al Women Film Pioneers Project

Curiosità, innanzitutto. C’è una risorsa accademica digitale molto interessante, e forse poco nota, della Columbia University, che esplora il coinvolgimento globale delle donne a tutti i livelli della produzione cinematografica durante l’era del cinema muto.

È il Women Film Pioneers Project (WFPP), progetto iniziato come una ricerca sulle “donne pioniere del cinema” che sfidassero l’idea consolidata dei grandi “padri” del cinema.

“Uno di questi giorni, gli uomini supereranno la sciocca idea che le donne non abbiano cervello… E smetteranno di sentirsi insultati al pensiero che chi indossa la gonna possa fare il proprio lavoro abbastanza bene come loro. E non credo nemmeno che quel giorno sia molto lontano”. Cleo Madison, Photoplay (gennaio 1916)

WFPP presenta brevi profili di carriera, saggi tematici e post multimediali più brevi, preparati da studiosi di cinema, curatori cinematografici, archivisti e storici. A giugno 2025, ci sono 329 donne che hanno lavorato nei cinema in sei dei sette continenti.

Gli obiettivi del WFPP sono quelli di avviare la ricerca storica sul lavoro e l’eredità artistica delle registe dai primi anni del cinema fino all’avvento del sonoro, facilitare i collegamenti tra i ricercatori e riconfigurare la conoscenza cinematografica mondiale, mettendo in primo piano il fatto che le donne hanno lavorato a vario titolo dietro le quinte su scala globale.

Nato nel 1993, quando la studiosa di cinema Jane Gaines era visiting professor al Vassar College, WFPP è stato inizialmente immaginato come un set di libri in più volumi per essere poi lanciato nell’ottobre 2013 come risorsa solo online.

Qui troviamo le protagoniste della mostra. Iniziando da Elvira Notari.

Elvira Notari, prima regista donna italiana, un Comitato e oggi a Venezia 82

Elvira Notari, prima regista donna italiana, è solo il punto di partenza di un racconto che si snoda tra le vite e le opere di figure straordinarie come quelle di Giulia Cassini Rizzotto, Adriana Costamagna, Daisy Sylvan, Bianca Guidetti Conti e di molte altre, i cui contributi alla storia del cinema sono stati a lungo ignorati o dimenticati.

Si riporta alla luce una genealogia femminile cancellata e una visionarietà tanto imperterrita quanto inascoltata. Storie di talento sistematicamente ridimensionato o ostacolato.

Chi ricorda Alice Guy-Blaché, considerata da molti studiosi della storia del cinema la prima cineasta della storia, sottovalutata e dimenticata per il semplice fatto che era una donna? Una regista rivoluzionaria che inserisce molte novità nei suoi film, arrivando a produrne più di mille, che è la prima donna a dirigere un film, “a Fée aux choux (1896), solo un anno dopo l’invenzione del cinema. Una donna decisa che, nel 1897, è alla direzione del reparto dedicato alla produzione cinematografica della Gaumont (con l’unica condizione che questo incarico non le impedisca di continuare a svolgere le sue mansioni originarie di segretaria). Una Legione d’onore, nel 1953 e un riconoscimento (non coperto mediaticamente) dalla Cinématheque française, nel 1957, per come prima regista della storia. Fino al rientro, nel 1964, negli Stati Uniti, per tentare di recuperare la propria filmografia per non ritrovare quasi nessuna delle sue pellicole. Le poche che riuscì a localizzare erano state attribuite a registi maschi. Al danno, la beffa, e poi l’oblio totale.

Non è andata molto meglio alla prima regista italiana, Maria Elvira Giuseppa Coda Notari, pioniera del neorealismo (anche se oggi, per lei, qualcosa sta cambiando).

Nata a Salerno, il 10 febbraio 1875, si trasferisce a Napoli, dove studia come modista e scopre l’anima della città. Qui incontra il fotografo e pittore Nicola Notari, che sposa nel 1902: lavorano subito insieme, lei lo aiuta nella colorazione delle foto e poi dei film, per passare alla produzione di opere sperimentali. Una complicità unica e amorevole.

La coppia ha tre figli, Edoardo, Dora e Maria, e, nel 1909, crea un laboratorio di stampa, titolatura e coloritura delle pellicole, la Dora Film Fabbrica di film per cinematografi e film parlanti, con sede a Napoli, in via Roma n.91. In poco tempo, la Dora Film si trasforma in una vera casa di produzione diventando, insieme alla Lombardo Film e alla Partenope Film, una delle più famose compagnie di Napoli, e non solo, del tempo.

Conosciuta da tutti come Elvira, soprannominata in famiglia A’ marescialla, per lo spirito testardo e non disponibile ai compromessi, realizza sessanta film e cento documentari, dove racconta l’amore e la miseria delle vite dimenticate, con un successo che attraversa l’oceano, trovando un pubblico tra le comunità italo-americane. Per quella platea e per salvare le pellicole, negli anni ’20, a New York, apre una sede della Dora Film nella famosa Mulberry Street, a Manhattan, terra e rifugio di molti italiani.

Elvira è anche pioniera dell’attività di marketing: si occupa personalmente dei rapporti con la stampa, curando sia la pubblicità che le locandine dei film. Acquista in anticipo i diritti sulle canzoni del Festival di Piedigrotta per la colonna sonora del film, svolgendo un lavoro di richiamo fin da prima dell’uscita del film. Fonda pure un’accademia di recitazione da cui attinge per i suoi attori. Sta davanti a tutti.

Eppure, durante il fascismo, il suo nome è vittima di una rimozione sistematica dalle sale e dagli archivi, relegato ai margini della storiografia cinematografica e, di conseguenza, della memoria collettiva. La propaganda fascista promuove un cinema opposto al suo: film che celebrano l’essere italiano e l’antica grandezza dell’Impero Romano. Kolossal.

Lei, invece, racconta i bassifondi (tema considerato antinazionalista, si dà una brutta immagine della patria…) e le sue eroine sono protagoniste, di volta in volta viscerali, folli, violente, insofferenti alle regole sociali a cui avrebbero dovuto conformarsi. Inaccettabile, in una società improntata a una visione sessista e patriarcale, in un mondo dominato da personalità maschili. Si aggiunga, poi, che l’interesse del fascismo al cinema porta a una centralizzazione della produzione a Roma che marginalizza l’industria cinematografica meridionale e anche (se pur in minor misura) quella settentrionale.

La sua opera è vista, allora, come un’arma puntata sui valori del regime e, negli anni Trenta, la Commissione di Censura decreta la fine della Dora Film. I suoi film vengono quasi tutti eliminati. Rimangono solo alcuni lungometraggi e documentari, conservati presso la Cineteca Nazionale. A Santanotte del 1922, E piccerella del 1922, Fantasia ‘e surdato del 1927 sono i soli tre film sopravvissuti quasi per intero. 163 minuti, quel che resta.

A’ Santa Notte, Il Cinema Ritrovato, Cineteca di Bologna

Ricorda la storia di Mura, nome d’arte di Maria Assunta Volpi Nannipieri, la scrittrice di romanzi rosa, artista dimenticata raccontata nell’omonomo libro di Marcello Sorgi. Censurata dal regime, nonostante fosse l’autrice più famosa dell’Italia fascista nel genere leggero, per il suo Sambadù, amore negro. Nell’Italia di Mussolini, quel libro fu considerato troppo avanzato, progressista, inquietante e pericoloso. Perché le razze non si potevano mescolare e il libro sparì dalla circolazione. Oggi di Mura si sono perse le tracce. La cancel culture ante litteram imposta dal fascismo ha prevalso.

Dopo alcuni libri dedicati a Elvira (Rovine con vista. Napoli e il cinema di Elvira Notari, di Giuliana Bruno, edito da Quolibet, Elvira, di Flavia Amabile, edito da Einaudi o il romanzo La figlia del Vesuvio. La donna che ha inventato il cinema, di Emanuele Coen, edito da SEM), oggi, a 150 anni dalla nascita, la regista torna al centro della scena.

Prima con la Rassegna Elvira 150, poi con l’istituzione, il 28 marzo 2025, con decreto del Ministero della Cultura, del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Elvira Notari, con un sito dedicato a lei. Il Comitato, che ha sede legale a Napoli presso la Film Commission Regione Campania, ha il compito di promuovere, programmare e curare tutte le manifestazioni ufficiali dedicate a questa figura straordinaria.

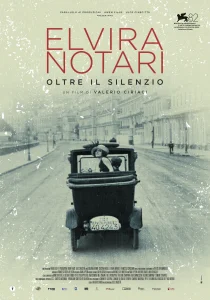

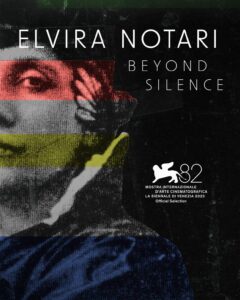

Oggi, alla Mostra del cinema di Venezia 82 viene proiettato in anteprima mondiale, nella sezione Venezia Classici – documentari sul cinema, il film Elvira Notari. Oltre il silenzio, di Valerio Ciriaci (prodotto da Parallelo 41, Awen Films e Luce Cinecittà): grandi aspettative per un mosaico di frammenti di film, testimonianze di studiosi, storici, archivisti e ricercatori che regala al mondo un’eredità ritrovata.

“Ciò che più mi ha colpito dell’eredità di Elvira Notari sono stati i silenzi che circondano la sua storia. Oltre ai tre film superstiti e a frammenti sparsi, non resta quasi nessuna testimonianza diretta: nessuna lettera o diario, solo alcune fotografie sfuggenti attraverso cui provare a intravedere la donna dietro l’artista e l’imprenditrice”. Valerio Ciriaci

Giulia Cassini-Rizzotto, la poliedrica

Meno nota e studiata di Elvira, tra le attrici teatrali, cinematografiche e insegnanti di recitazione cinematografica più rinomate del suo tempo, Giulia Cassini-Rizzotto è stata anche una delle poche registe italiane del cinema muto.

Mente fervida e curiosa, si dedica anche a molte altre attività, come la sceneggiatura e la produzione, oltre all’insegnamento nelle scuole materne e alla scrittura di racconti. È corrispondente per giornali sudamericani e traduttrice dal francese.

Postcard, Giulia Cassini Rizzotto. Private Collection. credits WFPP Columbia

Nasce in una famiglia di attori teatrali, il 15 giugno 1865. Suo padre, Giuseppe Rizzotto (1828-1895), era un noto attore dialettale siciliano che fece parte della compagnia di Giacinta Pezzana durante la tournée sudamericana del 1873 e 1874.

In questo stimolante ambiente artistico che Cassini-Rizzotto cresce e riceve la sua prima formazione teatrale, debuttando sul palcoscenico nella compagnia del padre.

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, lavora con alcuni dei più grandi attori del teatro italiano, tra cui Grasso Sr., Ermete Novelli, Virgilio Talli, Irma Gramatica, Ruggero Ruggeri, Gualtiero Tumiati ed Ermete Zacconi. Il periodo trascorso con Talli è significativo per l’influenza sul suo futuro lavoro cinematografico: uno stile interpretativo fortemente teatrale ed espressivo con un’attenzione esperta alla messa in scena.

Giulia conosce Alfonso Cassini (1851-1921), stimato tragediografo, con cui si si sposa nel 1902. Condividono le esperienze teatrali per orientarsi poi verso il cinema. Fa il suo debutto cinematografico, all’età di quarantasette anni, nel 1912, assumendo ruoli secondari.

Nel 1918, cambia direzione: si dedica all’insegnamento presso l’Ars Film di Roma, una delle prime scuole di recitazione cinematografica. La proliferazione di scuole di cinema in Italia in questo periodo è un segnale importante dell’industrializzazione della produzione cinematografica, nonché una tendenza alla specializzazione professionale. È in questo contesto che Cassini-Rizzotto decide di cimentarsi come regista, diventando una delle prime donne italiane a lavorare dietro la macchina da presa.

Dirige cinque film tra la fine della Prima Guerra Mondiale e i primi anni Venti, un periodo non favorevole per la produzione cinematografica italiana. Il suo debutto alla regia è con Scugnì (1918), autoprodotto da Casa Cassini-Rizzotto, scritto e interpretato dal marito Alfonso.

Purtroppo, solo due film sopravvivono (Leonardo da Vinci del 1919, prodotto da una sconosciuta casa di produzione chiamata Historica Film e A mosca cieca, del 1921, di cui è anche interprete e sceneggiatrice, prodotta dalla San Marco Film di Roma) e le informazioni su questo periodo della sua carriera nelle riviste specializzate dell’epoca sono scarse. Di conseguenza, oggi sappiamo poco del successo della sua opera registica.

Dopo la morte del marito, nel 1921, continua a lavorare nel cinema solo per un breve periodo. Si trasferisce, in seguito, in Argentina con una compagnia teatrale diretta da Maria Melato, stimata attrice teatrale, direttrice della fotografia e conduttrice radiofonica. Continua la sua attività di insegnante di recitazione, aprendo una scuola di recitazione teatrale a Buenos Aires, che avrebbe diretto fino alla sua morte, avvenuta il 24 agosto 1943. Anche di lei, un quasi oblio. Come per le altre.

Lavoro silenzioso e invisibile, non una di meno

Due donne, per tutte. Tante ancora le storie da esplorare grazie a questa mostra romana.

Ci sarebbero Lotte Reiniger, pioniera del cinema di animazione, di cui in mostra si ammirano foto di bozzetti, Maria De Matteis, una delle prime costumiste del cinema e del teatro italiani o Francesca Bertini, diva del cinema muto e sceneggiatore, nonché fondatrice della casa di produzione Bertini Film. Ma non basterebbero le pagine per riportare alla luce un così grande lavoro minuzioso, silenzioso, discreto e ‘invisibile’ di tante artiste.

Francesca Bertini Fondo Cinema Muto. Archivio Storico Luce

L’Archivio Fotografico Cineteca Nazionale – CSC ha contribuito ampiamente alla realizzazione della mostra con materiali su Astrea (attrice), Francesca Bertini (attrice, produttrice, sceneggiatrice, scrittrice), Bianca Virginia Camagni (scrittrice), Giulia Cassini-Rizzotto (attrice, regista, montatrice, insegnante), Adriana Costamagna (attrice), Alba De Céspedes (scrittrice, poetessa), Maria De Matteis (costumista), Elvira Giallanella (produttrice, distributrice, regista), Lea Giunchi (acrobata-ballerina circense, attrice), Maria Jacobini (produttrice, attrice), Tina Lattanzi (doppiatrice, attrice), Gigetta Morano (attrice comica), Rina Morelli (doppiatrice, attrice), Elvira Coda Notari (regista, attrice, sceneggiatrice, produttrice, distributrice), Lotte Reiniger (regista, animatrice), Maria Roasio (attrice, produttrice), Mary Cleo Tarlarini (attrice, produttrice), Rosetta Calavetta (doppiatrice, attrice), Annie Vivanti (scrittrice, drammaturga, poetessa) e Vera Sylva (attrice, produttrice).

Il CSC – Cineteca Nazionale ha contribuito con importanti titoli riguardanti le ‘pioniere’ Giulia Cassini Rizzotto (Leonardo Da Vinci, 1919), Elvira Giallanella (Umanità, 1919), Elvira Notari (A santanotte, 1922, E’ piccerella, 1922, Fantasia ‘e surdate, 1927, L’Italia s’è desta, 1927) e Maria Roasio (La bambola vivente, 1924). La Biblioteca Luigi Chiarini ha fornito materiali bibliografici tratti da La vita cinematografica, Cinema Illustrazione e Cinema.

Dietro le quinte, tante vite. L’allestimento espositivo riporta alla luce storie straordinarie, riconsegnando alla memoria collettiva un capitolo del nostro passato troppo poco conosciuto, tutto al femminile. Per dimenticare, un po’, i problemi di oggi.

Immagini della mostra per gentile concessioni ufficio stampa di Cinecittà – Errani Studio