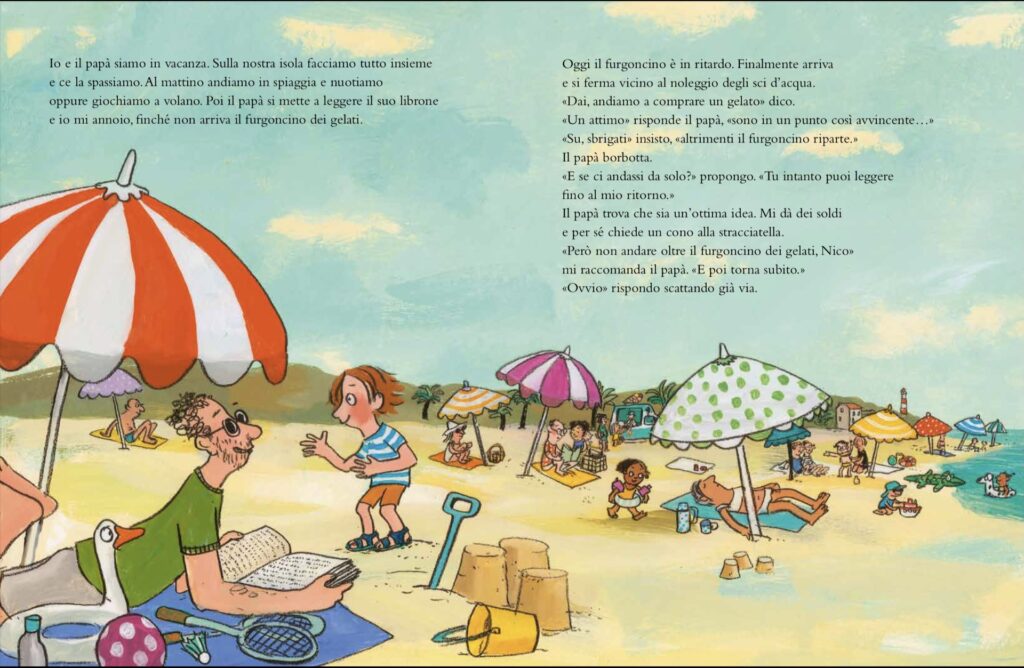

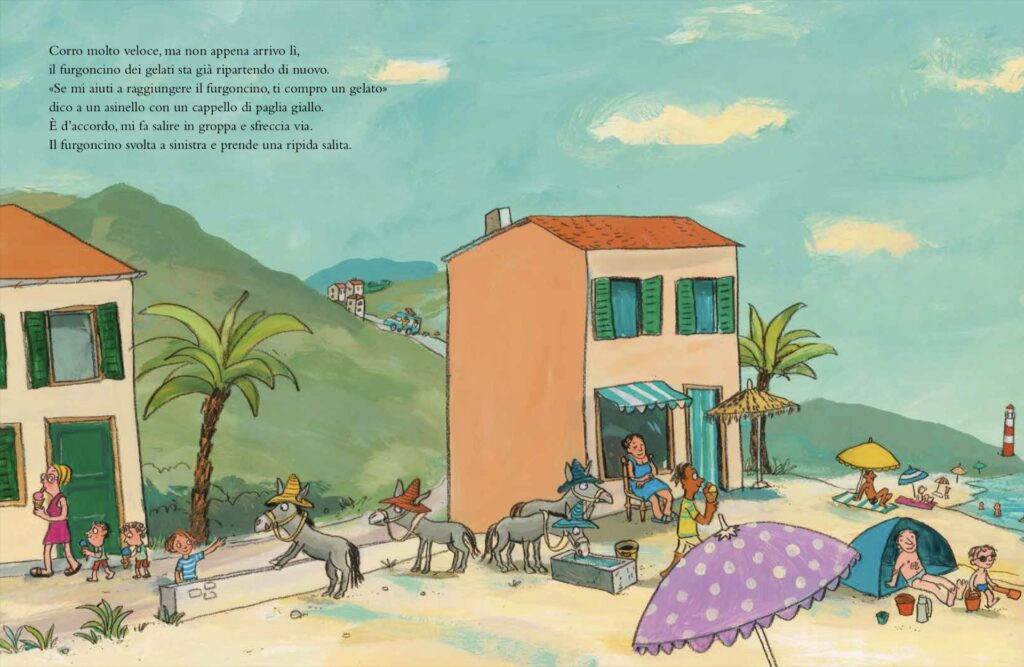

Presto di mattina /

Padre nostro che in terra stai

Presto di mattina. Padre nostro che in terra stai

Quel che fu senza luce è rischiarato

Eternità del grido

Dell’infante che sembra

Nascere nel dolore

tramutato in luce

Eternità discende

Nella nuda terra

E come una marra

Ne solleva il senso

(Yves Bonnefoy, L’opera poetica, i Meridiani Mondadori, Milano 2010, 364-365).

L’eterno nascosto nel grido nascente, risonanza in ogni cosa del giorno che viene, attraversando il dolore lo cambia in luce. L’eterno si abbrevia nel tempo e come vanga apre la terra illuminandone il senso, suo tesoro nascosto. L’eterno tutto nel tempo, l’infinita presenza presente in ogni frammento finito:

Le parole come cielo

Infinito

Ma tutto all’improvviso

Nella pozzanghera breve

Così prende forma dal grido che nasce un altro cielo, riflessi di luce nel dolore sommerso, incandescenza sotto la cenere:

E ha senso la parola gioia

Malgrado la morte

Qui dove scava il vento

Queste chiare braci

Sufficienza dei giorni

Che vanno verso l’alba

Attraverso abbagli

Nel cielo notturno

(ivi, 481)

…

L’anima è, illuminata,

Come un nuotatore

Che si tuffa, d’un tratto

Sotto la luce

(ivi, 483).

Io presente e in ascolto

Dapprima la poetica di Yves Bonnefoy (1923-2016), di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, è invito ad avvertire una presenza e a mettersi in ascolto dell’esperienza stessa del mondo; porre attenzione alle cose, alla natura, alle relazioni, a un sentire con gli alberi, pietre, fiumi, voci e volti. Il tutto nella convinzione profonda che, senza l’universo che ci circonda, non è possibile accedere al logos, sollevare il senso del tutto illimitato affiorante in ogni cosa.

Come un passante di valico è allora la sua poetica che porta oltre, in profondità. Se il concetto astrae, porta fuori dall’esperienza, isolandone un aspetto, la parola poetica per contro porta dentro, immerge nel reale cogliendo il tutto nel frammento, l’assoluto nel limitato, nell’abbreviato l’infinito.

Possono sembrare solo sensazioni, percezioni minime, ma non sono affatto vacue, perché lasciano intravedere come un lampo e presentire come un’eco la pienezza, risonanza divina che abita la realtà e la forma degli esseri animati o inanimati: come un profumo invisibile e impalpabile eppure presenza presente, viva.

Così scrive Bonnefoy: «l’intera realtà appare sotto un’altra luce, perché allora costatiamo che in ogni minima cosa c’è un numero infinito di aspetti, ma soprattutto vi sono insieme aggrovigliati e in primo luogo attirano lo sguardo e non il pensiero. La cosa è qui sotto i nostri occhi nel suo qui e nel suo ora; nulla può prenderne il posto. Essa ha il carattere di un assoluto ed è un assoluto che ricade su di noi, che in questo istante la guardiamo» (ivi, 1348).

Per Bonnefoy la poesia ha così la capacità di dar voce all’assoluto congenito nella misteriosa evidenza di ogni presenza. È suono delle cose, risonanza affiorante «della profondità del mondo, frammento che al tempo stesso rappresenta il tutto, infinito silenzioso annodato su di sé ma che irradia la propria luce…

La poesia, questa forma che accompagna il suono, è ciò che indebolisce il controllo del concetto sulla parola, ciò che denuncia il pericolo cui ci sottopone il concetto. Anzi fa di meglio, ce ne libera. O per meglio dire aiuta a criticarlo, a relativizzarlo, poiché è certo impossibile stabilire con il pensiero concettuale – assolutamente necessario, lo ripeto – una relazione diversa da quella di cautela, all’interno della quale esso continua a esprimersi». (ivi 137)

Io acconsento

La poesia di Bonnefoy si arrischia così in una relazione, gioca tutto per tutto l’impossibile, pur di andare oltre la parola stessa ed esprimere l’inesprimibile incontrato in un balenante attimo.

Come la parola così anch’essa, la poesia, pone la relazione io-tu-noi, diviene respiro e pensiero, dialogico un parlare bocca a bocca con la realtà incontrata, come Mosè con il suo Tu. Lui balbuziente al cospetto della Parola originante tutte le parole.

Così, se dapprima era sufficiente avvertire una presenza e mettersi in ascolto, ora la poetica di Bonnefoy richiede di necessità per essere tale il consenso, l’acconsentire all’altro, l’uscire allo scoperto. La sua poesia è un dire “Sì” attraverso tutte le cose.

Sì, io, pietre della sera, illuminate,

Io, sì, acconsento.

Io, sì, la pozzanghera

Vasta più del cielo, l’infante

Che ne smuove la melma, l’iride

Dai riflessi senza posa cangianti, senza ricordi,

Dell’acqua, io, acconsento.

E io fuoco, io

La pupilla del fuoco, nel fumo

Dell’erbe e dei secoli, acconsento.

Io, nube,

Acconsento.

Io, stella della sera,

Acconsento.

Io, grappoli dei mondi maturi,

Io, l’avviarsi

Dei muratori, sul tardi, al villaggio,

Io, il rumore del furgoncino che si allontana,

Io, acconsento.

Io, pastore,

Sospingo la stanchezza e la speranza

Sotto l’arca della stella

Verso l’ovile. Io, notte d’agosto,

Preparo la lettiera delle bestie nella stalla.

Io, sonno,

Accolgo il sogno nelle mie barche,

Io acconsento.

Io, la voce

Che tanto avrà desiderato. Io, il mazzuolo

Che urtò a colpi sordi contro

Il cielo, la terra nera. Io, il passatore

Io la barca del tutto

Attraverso tutto.

Io, sole,

Mi fermo sulla vetta del mondo,

Tra le pietre.

(367; 369)

Il “Sì” rende visibile l’invisibile, ciò che è sparso ricongiunto, l’altro nascosto dietro le quinte. Il “Sì” dell’incontro del mondo, che riunisce tutto ciò che vediamo, perfino la notte e il giorno, cielo e terra sugli orizzonti, diaframmi delle loro diversità riconciliata, il loro sponsale “sì”.

Sì, per la notte

Quando il bisogno di senso preme a lungo

…

Sì, per il dio che va errando

Sotto l’aspetto di agnello

Accanto al furgoncino,

Sotto la lampadina accesa ardente

Tutta la notte.

Mi fermo, si ferma,

Avanzo, e quel viso

Si dissolve, schiarando…

…

Sì, per la cima in luce

Ancor un’ora.

Sì, per i rovi

Delle cime tra le pietre. Per quest’ albero, ritto

Contro il cielo.

Per le fiamme, in ogni luogo,

E, ogni sera, le voci dello sposalizio

Di cielo e terra

…

Sì, per il nascere che destò la fiamma

Dal niente,

E placati riunisce

I nostri visi.

…

Sì, per le parole,

Per qualche parola.

…

Sì, per la morte,

Sì, per senza fine la vita.

(ivi, 402-403; 405; 415; 419).

Scrive Bonnefoy: «Vorrei riunire, vorrei quasi identificare la poesia e la speranza» (ivi, 1185), perché la poesia coglie in ogni cosa reale un frammento di assoluto, così in ogni cosa c’è speranza in tutti, come un varco una speranza di assoluto: «Occorre, in altre parole, reinventare una speranza. Nello spazio segreto del nostro avvicinarci all’essere, io credo che non vi sia oggigiorno poesia vera che non cerchi e non intenda cercare, fino all’ultimo respiro, di fondare una nuova speranza» (ivi, 1199).

La poesia ci aiuta a non disperare del futuro, a fare fronte all’oblio della speranza. Muove la brace sotto la cenere e la spiga consunta; con l’ultimo respiro rilascia nuovo seme alla terra.

E più tardi agito ceneri, in un focolare

Della casa cui giungo ogni notte,

Ma è già grano, come se l’anima

Delle cose consunte, al loro ultimo respiro,

Si staccasse dalla spiga della materia

Per farsi granello di una nuova speranza, (ivi, 503).

Anche la preghiera come la poesia è innesto nell’invisibile e allo stesso tempo sua eco dialogica dell’eterno nel tempo, un atto di ospitalità alla parola originaria che risveglia, risposta al silenzio del mondo che attende il senso. Questa ospitalità porta alla luce una grammatica dell’assenso, come dire sì all’altro, giorno dopo giorno.

Ricordando la poetica di Bonnefoy il critico letterario e francesista Antonio Prete scrive: «Mentre ospita un albero, una pietra, uno spicchio di cielo, un colore scrostato di pittura, si spinge sulla soglia dell’invisibile, leggendo le sue ombre. Mentre ascolta un passo nella sera, un rumore di vento o d’acqua, mentre accoglie figure provenienti da un sogno, cerca un radicamento nel qui, nella opacità della terra. E allo stesso tempo libera l’ala dell’altrove, il pensiero dell’impossibile. E tutto questo accade nel ritmo aperto, da adagio meraviglioso, del verso.» (in Doppiozero, 2 luglio 2016)

Padre nostro che in terra stai

Padre nostro che “per più amore in terra” stai in ogni cosa, senza essere “circoscritto dalle cose e dal tempo. Sei l’eterno dei giorni, cammino e meta; su ogni strada e sentiero sei, e in ogni pensiero nostro pensi a noi. Eppure le tue vie non sono le nostre vie e i tuoi pensieri non sono i nostri pensieri.

In silenzio, al principio era la tua parola ma poi si fece umanità, carne nostra, pane terroso, pure nostro quotidiano e da quella umanità ospitale, il regno che viene, in cui ci fu sempre il “sì”, sono giunte a noi le parole per continuare a dire “io acconsento”, sì acconsento e trovo il coraggio di un altro “sì”, come un altro passo.

“Sì” all’unisono con quello del tuo figlio, insieme alla pietre, alla pozzanghera, al fuoco, io acconsento; con la nube, il sole con l’acqua, con gli alberi le erbe e i secoli acconsento, non senza i grappoli dei mondi e degli universi.

Acconsento con il pastore a sospingere stanchezza e speranza verso l’ovile e con il passatore a sognare il sogno della mia barca e a guardare avanti, acconsento alla barca del tutto verso il tutto. Sì, per il dio che va errando sotto l’aspetto di agnello mansueto e muto davanti ai suoi tosatori e cerco quel volto che, svanendo, schiarisce il mio volto.

Aveva visto bene allora Ferdinand Ebner nel Padre nostro la preghiera del “tu” e del “noi”, quella parola-preghiera originaria, sorgiva, determinante lo sviluppo del suo pensiero dialogico dove il senso del Padre nostro è quello di «guardare al cielo sentendosi vincolati alla terra» (Frammenti pneumatologici, San Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 1998 307).

Preghiera dialogica: da Dio per l’uomo e dall’uomo per Dio: «Nella preghiera, dunque, la parola ritorna là donde era venuta». E «se l’uomo prega nel giusto senso anche solo la prima parola del Padre nostro, allora l’“ineffabile mistero di Dio” è divenuto parola – muovendo dall’uomo» (ivi, 101).

Quale il tempo della preghiera? Quale quello del Pater? Pensando all’opera poetica di Yves Bonnefoy, ma non solo, mi viene da dire che sia lo stesso tempo dove viene alla luce e principia a balbettare la poesia e la speranza: è il tempo “presente”, inteso non in senso cronologico ma esistenziale, quello delle relazioni, della decisione della libertà ad esserci qui e ora di fronte all’appello dell’altro; tempo del sì, ora, l’adesso che non è solo presenza, ma una presenza presente quella che dice “io acconsento” a te, a voi.

La preghiera di Gesù implica una molteplice e pluriforme ospitalità: «Perché il regno di Dio – scrive ancora Ebner – non è nell’uomo nell’intima solitudine della sua esistenza, nella solitudine del suo Io, bensì nel fatto che l’Io si sia aperto al Tu nella parola e nell’amore e nella parola e nella prassi dell’amore – e allora è “in mezzo a noi”, come la comunione della nostra vita spirituale.

Sebbene proprio nel suo rapporto con Dio l’uomo stia di fronte a Dio come il “singolo”, non può tuttavia pregare se non in comunione spirituale con tutti gli uomini. Quando preghiamo, dobbiamo farlo come ci ha insegnato Gesù e non altrimenti. Non è solo per sé che l’uomo prega e parla con Dio, bensì per tutti gli uomini», (ivi, 325-326).

Padre-Nuestro, rezo de la vida sencilla

Anche Pablo Neruda sembra voler declinare, come Bonnefoy, poesia con speranza quando scrive:

Ah vastità di pini, rumore d’onde che si frangono,

lento gioco di luci, campana solitaria,

crepuscolo che cade nei tuoi occhi, bambola,

chiocciola terrestre, in te la terra canta!

In te i fiumi cantano e in essi l’anima mia fugge

come tu desideri e verso dove tu vorrai.

Segnami la mia strada nel tuo arco di speranza.

(Crepuscolario, L’abitante e la sua speranza, et al. Edizioni Accademia, Milano 1977, 115).

Ed è sempre Pablo Neruda che chiama il Padre nostro ‘preghiera della vita semplice’, perché della vita quotidiana ha i sapori e da tutti si fa comprendere e dire, perché in tutti tremante si immerge/ y todo estremecido se sumerge nel mare notturno di ciascuno.

Questa chiesa non ha lampade votive,

non ha candelieri né cere gialle,

l’anima non abbisogna di ogive vetrate

per baciare le ostie e pregare in ginocchio.

Il sermone senza incensi è come un seme

di carne e di luce che cade tremando nel solco vivo:

il Padre-Nostro, preghiera della vita semplice,

ha un sapore di pane fruttifero e primitivo…

Ha un sapore di pane. Odoroso pane scuro

che nella bianca infanzia confidò il suo segreto

a ogni anima fragrante che lo volle udire…

E il Padre-Nostro in mezzo alla notte si perde,

corre nudo sopra i poderi verdi

e tutto tremante si immerge nel mare…

(Crepuscolario, L’abitante e la sua speranza, et al. Edizioni Accademia, Milano 1977, 30-31).

Per leggere gli altri articoli di Presto di mattina, la rubrica quindicinale di Andrea Zerbini, clicca sul nome della rubrica o il nome dell’autore.