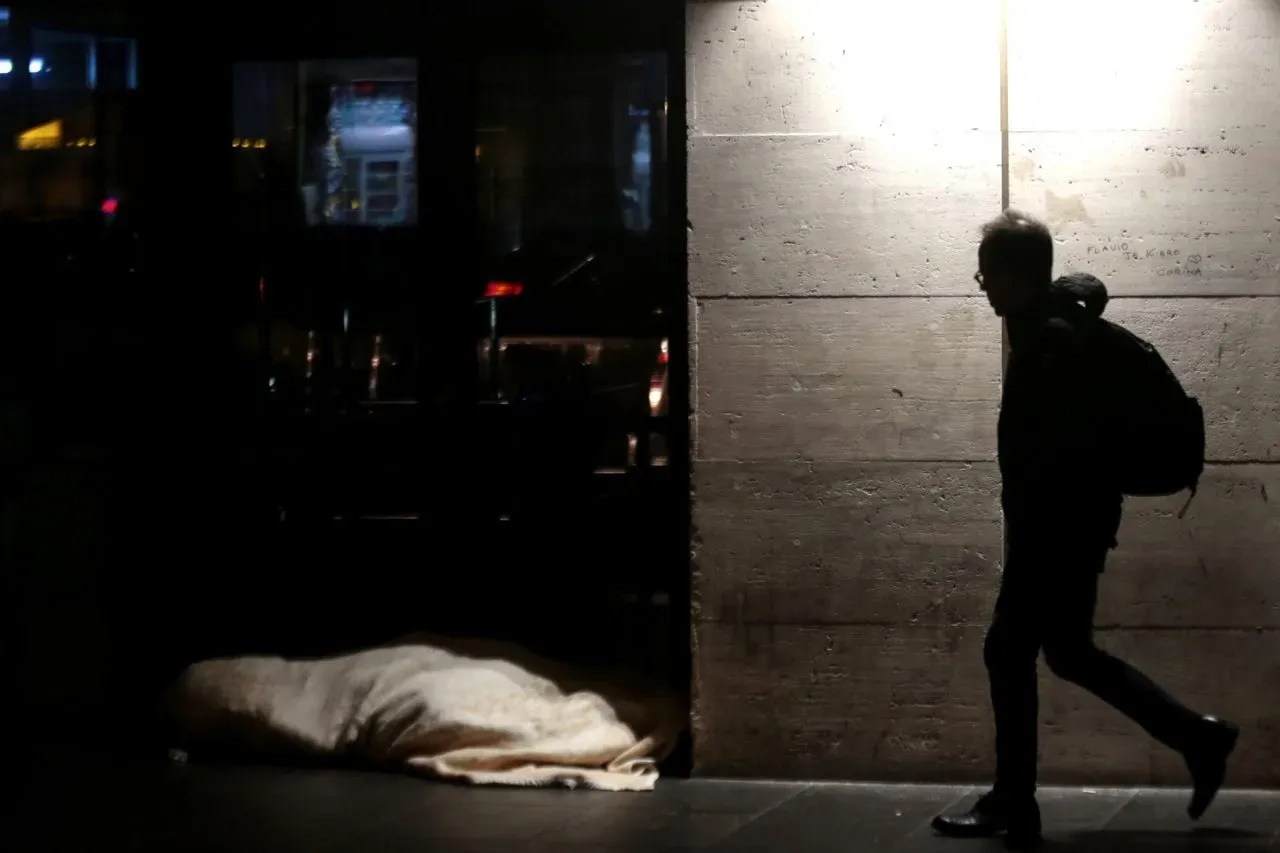

Viviamo un’epoca di continue “emergenze” descritte con parole apocalittiche che hanno l’effetto di impaurire e paralizzare il pensiero e l’azione personale della gente, deprimendola: la sindemia da Covid-19, la guerra in Ucraina con annunciato pericolo nucleare, il fenomeno delle migrazioni e il collasso climatico.

Per il profondo malessere che sto provando di fronte all’incredibile escalation degenerativa del dibattito sulla crisi climatica ed ecologica, traccerò dunque una riflessione poiché è giusto chiamare le cose con il proprio nome, in un periodo storico dove la confusione regna sovrana.

Nell’attuale dibattito sul clima ci sono due posizioni che stanno generando l’ennesima polarizzazione del dibattito: quella del negazionismo climatico, che si presenta come volgare e che offende l’intelligenza di molti; e quella dell’emergenza climatica, che sempre più si sta consolidando come mediatica ricca di inesattezze, di narrazioni tossiche e di notizie fuorvianti, che se da un lato focalizzano il tema sull’ambiente, dall’altro mandano evidentemente messaggi eterodiretti affinché qualcuno, sulla crisi climatica, possa marciarci.

La questione del cambiamento climatico oggi viene cavalcata come “emergenza” dai media. Il capitalismo da sempre chiama “emergenza” ciò che gli serve per giustificare politiche repressive. Anche in questo caso, spacciare la crisi ecologica come un fattore emergenziale serve per indurre alla paura, alla paranoia, ma soprattutto per fare subdolamente della “rassicurazione sociale”: è un’emergenza, prima o poi finisce… Quando in realtà non è vero. Un fattore strutturale rimane e poi può sfociare nei suoi punti di non ritorno, nelle sue contraddizioni. Perché oggi viene veicolata questa narrazione?

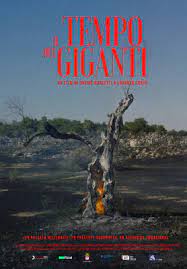

Il collasso climatico è alle porte e lo si vede da molti fattori (degradazione del territorio, inaridimento dei terreni fertili, monocolture intensive, allevamenti intensivi e sviluppo tecnologico con la sue abnorme impronta ecologica). Forse qualcuno non si ricorda, ma in questi ultimi vent’anni, sistematicamente nei Paesi occidentali, coloro che si occupavano e che sensibilizzavano sul tema dell’inquinamento, dell’importanza di cambiare modello di sviluppo, venivano definiti “pauperisti”, “contro il progresso”, e ridicolizzati come dei nostalgici del primitivismo.

Ricordo benissimo quando le parole “ambientalista” ed “ecologista” sembravano insulti all’udito della gente. É solo dal 2015, con la Cop21 di Parigi, che qualcosa è iniziato a muoversi a livello di sensibilità collettiva fino ad arrivare al movimento dei Fridays for Future. Eppure la narrativa sull’ambiente è molto cambiata negli ultimi cinque anni, e ha preso sempre più un’impronta neoliberale, spacciando per “ambientalista” ciò che “ambientalista” non è.

Oggi vi è una reale operazione di greenwashing di massa, dove i grandi capitalisti stanno proponendo una narrazione tossica per la quale, con la scusa di salvare l’ambiente (che hanno deturpato e stuprato fino ad oggi), ci stanno dicendo che è con lo sviluppo tecnologico che si salva l’ambiente. Questo permette ai grandi capitalisti di rigenerare i loro brand, di aprire nuovi mercati e di rigenerare anche la loro immagine esemplarizzata di fronte al mondo.Ecco dunque che queste narrazioni tossiche servono a consolidare il “green capitalism”, come ha spiegato molto bene il presidente socialista della Bolivia Luis Arce; la “green economy” fatta con gli schiavi adulti e minorenni in Congo e con il modello estrattivista e distruttore dell’ambiente; il “net-zero washing”, ovvero quello che la biologa Silvia Ribeiro ha chiamato “colonialismo climatico”. Il capitalismo finanziario ha inventato, insieme ai colossi dell’energia fossile, il mercato mondiale per lo scambio dei permessi di inquinamento.

La British Petrolium (Bp), che in cambio di un generoso contributo per rendere sempre più ecologiche le produzioni agricole nello Stato messicano di Veracruz (40 dollari per ognuno dei 133 contadini della comunità di Coatlila e per quelli di altre 58 comunità) ha ottenuto 1,5 milioni di crediti di carbonio su 200.000 ettari, che può vendere, a un valore (nell’ipotesi peggiore) quattro volte superiore a quello pagato alle comunità. É il capolavoro del greenwashing, con cui i grandi inquinatori ritardano, mistificano ed evadono l’azione a favore della tutela del clima facendo però, contemporaneamente, grandi affari.

Come scrive Ribeiro: “Invece di ridurre le emissioni di gas che causano il caos climatico, pagano alcune comunità o ejidatarios [comunità agricole nate con la rivoluzione zapatista del 1910 alle quali lo Stato assegnava delle terre in usufrutto, ndt] perché continuino a curare i loro boschi, oppure pagano altri soggetti perché piantino monoculture di soia, palma da olio e altre colture. Colture che presumibilmente assorbono anidride carbonica e che “compenserebbero” il fatto che le aziende continuino a inquinare.”

Inoltre, oggi il green capitalism e la green economy vogliono far coincidere le espressioni “transizione ecologica” con “transizione digitale”, due cose che gli ecologisti di vecchia data sanno bene essere completamente distinte. Il fine è quello di aprire al soluzionismo tecnocratico sul clima e all’implementazione della tecnologia, fino a riproporre l’energia nucleare come una fonte “sostenibile” . Ma sappiamo che lo sviluppo indefinito, il mito del “progesso”, la mentalità riduzionista-dualista-estrattiva, il mantra della “crescita economica” e la distopica tecnofilia dei miliardari californiani (Gates, Bezos, Musk etc… ) compresa la colonizzazione dello spazio (definita da Musk come la più grande impresa commerciale dalla scoperta dell’America) sono la radice della crisi ecologica.

- Sono necessarie 13 tonnellate d’acqua per produrre 1 smartphone

- Sono necessarie 15 tonnellate d’acqua per la produzione di 1kg di carne di manzo

- Silicon Valley ha un’impronta ecologica 6, ovvero se il mondo fosse come la Silicon Valley sarebbero necessari 6 Pianeti

- Il 40% delle emissioni climalteranti è prodotto dall’agro-industria

- La colonizzazione dello spazio si concretizzerà come modo per estrarre minerali, gas e litio dai pianeti colonizzati.

Come militanti ed attivisti abbiamo il dovere politico e linguistico di dire che la TRANSIZIONE ECOLOGICA non ha nulla a che spartire con la TRANSIZIONE DIGITALE dell’Agenda ONU 2030 (vedasi riflessioni dell’ecogiornalista Nicoletta Dentico a riguardo). La transizione ecologica, come sostiene l’ecofilosofa Gloria Germani, avverrà quando cambieremo stile di vita, metteremo in discussione il modello di sviluppo, di produzione, la stessa società industriale e le basi conoscitive su cui si fonda tutta la scienza cartesiana-newtoniana occidentale e il suo antropocentrismo. Oggi più che mai è un dovere semiotico e politico partire da questa distinzione, per creare nuovi immaginari politici e liberarci dalla colonizzazione dell’immaginario operata sia dalla società industriale sia dai mass media.