di Giovanni Savino

Tratto da Valiga blu

[Lo scorso 4 agosto] Alexei Navalny è stato condannato a 19 anni. La pena non si somma alle condanne già in corso, pari a nove anni di galera, e rappresenta il tentativo di estromettere il politico in modo definitivo da ogni possibile futura partecipazione alla vita politica della Russia, prevedendo la sua liberazione nel 2038. Il reato per cui oggi viene condannato, estremismo, è il primo caso “politico”, dove, a differenza del passato, non ne vengono utilizzati altri, come truffa o appropriazione indebita: non vi è più ragione, per l’attuale evoluzione del sistema di potere russo, di cercare di screditare pubblicamente i propri oppositori, le condanne sono politiche e basate su opinioni proprio per rendere chiara la punizione che attende chi propone delle alternative al regime di Vladimir Putin. Le condizioni del regime speciale a cui è stato condannato Navalny prevedono severe restrizioni agli incontri con i familiari e alla corrispondenza, ed è chiaro che si tratta di un ulteriore mossa per bloccare ogni tentativo di far sentire la propria voce all’esterno, isolandolo al tempo stesso dal resto del mondo.

Qui le sue parole subito dopo la sentenza:

19 anni di colonia in regime speciale, la cifra non ha alcun significato: capisco benissimo che, come molti altri prigionieri politici, la mia è una condanna a vita, dove a vita si misura con la lunghezza della mia vita o di quella di questo regime. La cifra della condanna non è per me ma per voi: vogliono spaventare voi, non me, e togliervi la voglia di resistere. Vi vogliono costringere a consegnare senza lotta la vostra Russia a una banda di traditori, ladri e criminali che hanno usurpato il potere. Putin non deve raggiungere i propri obiettivi, non perdete la volontà di resistere.

Navalny è, ormai, da oltre dieci anni al centro delle attenzioni non solo dei media russi, ma anche internazionali.

Nel corso di questo periodo di tempo le proteste contro il sistema di potere russo, puntualmente annunciate dal suo Fondo per la lotta alla corruzione (FBK) han sempre trovato, anche in momenti meno conflittuali del presente, spazio persino sulle pagine di un universo mediatico ben poco attento alla situazione interna russa ancora oggi, e il nome del blogger diventato politico è stato molte volte presentato come sinonimo, in una personalizzazione spesso anche estrema, di unica alternativa al presidente russo.

Una interpretazione sommaria, che non tiene conto della grande complessità all’interno dell’opposizione russa, divisa e non in grado di fare fronte ormai da anni, anche per i conflitti dovuti a diverse interpretazioni del futuro della Russia. Navalny e i suoi sostenitori sono presenti all’interno di questa dinamica, spesso criticati anche per una tendenza eccessiva al leaderismo e al mettere al centro le proprie posizioni come unica piattaforma sulla quale discutere, ma la repressione contro di loro, che colpisce indiscriminatamente chiunque abbia preso parte alle attività di FBK, rende i propri casi emblematici della situazione oggi nel paese.

Chi è Navalny? Liberale, nazionalista, populista, o combattente?

Di sicuro Alexei Navalny è un combattente, un uomo da sempre contraddistinto dalla forte volontà di far emergere le proprie posizioni, anche a costo di produrre spaccature e generare dissidi. Il percorso politico, iniziato in Jabloko, la formazione liberal-democratica guidata sin dagli inizi da Grigorij Javlinskij, ne è testimonianza: per l’allora giovane blogger, affacciatosi all’impegno nel 2000, a venticinque anni, la militanza nel partito, durata fino al 2007, si conclude con la sua espulsione dopo un conflitto in cui alla richiesta di dimissioni del leader storico e del 70% della direzione di Jabloko si opponeva la richiesta di allontanamento di Navalny, accusato di avere posizioni nazionaliste.

Anche se integrato nelle gerarchie di partito, Navalny aveva sin da subito dato vita ad iniziative che andassero oltre la normale attività di Jabloko, con l’obiettivo di allargare la base per creare consenso attorno a un’idea di alternativa. Nel 2004 fonda il Comitato in difesa dei moscoviti, con lo scopo di denunciare la speculazione edilizia nella capitale; un anno dopo è tra i promotori di DA! (Alternativa Democratica), movimento che puntava a unire chiunque si riconoscesse nella costruzione di una possibile opposizione a Putin; ma è la nascita di Narod, ovvero “popolo”, acronimo di Movimento nazionale di liberazione russo, nel 2007 a porre fine alla militanza in Jabloko.

La nuova organizzazione, capeggiata da Navalny e dallo scrittore Zachar Prilepin (oggi tra i principali sostenitori della guerra in Ucraina) vedeva come compito unire le rivendicazioni democratiche a un profilo fortemente nazionalista, dove si proponeva, tra l’altro, di introdurre misure severe contro l’immigrazione dall’Asia Centrale e di interrompere i programmi di sostegno alle repubbliche del Caucaso settentrionale.

Nel rispondere alla domanda di un ascoltatore della radio Echo Moskvy all’indomani del massacro di Utoya nell’estate del 2011, in cui si chiedeva se non fosse il caso di smetterla di “giocare con il nazionalismo”, Navalny aveva dichiarato che:

“Non vi è nessun giochetto con il nazionalismo, dico semplicemente quel che ritengo necessario e se vi sono alcune questioni reali dell’agenta odierna, come la necessità di limitare l’immigrazione, ne parlo. Qualcuno considera questo come nazionalismo, altri no, ma a me interessa poco questa scienza politica applicata, se ritengo che sia giusto, ne parlo, e proprio per questo i nazionalisti vincono alle elezioni o ricevono un gran numero di voti, e nulla di terribile non accade per questo. In Svizzera il Partito popolare ha ricevuto poco tempo fa il 40% e la Svizzera non è crollata e non fucilano tutti lì”.

Ancora prima, in un video pubblicato su YouTube per lanciare Narod, Navalny appare vestito da dentista, dove compara l’immigrazione alla carie, e va curata con le espulsioni perché “il nazionalismo non è violenza, un dente senza radici viene definito morto, e il nazionalista non vuole che dalla parola Russia vengano tolte le radici russe”.

In quegli anni il blogger, fondatore del progetto RosPil in cui denuncia la corruzione e lo spreco di risorse pubbliche, partecipa anche alla Russkij marsh, la Marcia russa, appuntamento dei nazionalisti e dell’estrema destra russa organizzato in occasione della Festa dell’unità nazionale il 4 novembre.

Il’ja Azar, giornalista di punta del campo liberale russo, alla vigilia della manifestazione del 2011 gli chiese perché andasse a tali iniziative, e la risposta fu che ci andava con lo scopo di far emergere le forze più rispettabili, e anche perché molte delle rivendicazioni le riteneva normali, come la necessità di affrontare l’immigrazione illegale, la corruzione nelle repubbliche caucasiche, e la presenza oltreconfine di tanti russi, che facevano del popolo russo “il più diviso d’Europa”. “Il Volga sfocia nel Mar Caspio, gli hipster amano portare occhiali con la montatura spessa di plastica, e in Russia esiste la Marcia russa”, ribadiva Navalny, rivendicando successivamente in un’intervista al Der Spiegel, dove spiegava come fosse realista in termini di immigrazione illegale e non avesse nulla in contrario a un partito sullo stile del Front National di Marine Le Pen in Russia.

Il tentativo di costruire un movimento nazional-democratico fallisce, però, di fronte alla eterogeneità etnica della società russa e all’ostilità delle forze liberali e di sinistra di unirsi ai partecipanti della Marcia Russa, ostilità reciproca che però non ostacola un settore importante dei nazionalisti e dell’estrema destra al prendere parte alle proteste contro i brogli orchestrati alle elezioni per il rinnovo della Duma nel dicembre 2011.

È proprio l’ultimo grande movimento di massa, in un periodo particolare in cui Dmitrij Medvedev era in scadenza di mandato e Vladimir Putin era pronto a tornare al Cremlino dopo gli anni da primo ministro, a lanciare definitivamente Alexei Navalny come principale punto di riferimento dell’opposizione al sistema di potere russo.

Altri leader, come il comunista Sergey Udaltsov o il liberaldemocratico Ilya Yashin, non riescono ad avere lo stesso spazio di Navalny, e per il primo, poi passato a posizioni di sostegno dell’aggressione militare all’Ucraina, si aprono le porte della galera dopo la repressione della grande manifestazione di piazza Bolotnaja del 6 maggio 2012, quando per ore semplici cittadini vennero isolati e picchiati dalle forze dell’ordine in una Mosca blindata per l’insediamento di Putin, contro cui la “Marcia del milione”, come era stata ottimisticamente chiamata dagli organizzatori, era stata indetta.

La capacità di Navalny di utilizzare i social network e i media, la sua grande produttività in termini di elaborazione di contenuti e di inchieste (in questo periodo iniziano ad apparire i reportage su YouTube ed altre piattaforme dedicati alla corruzione dell’élite russa), il suo eclettismo politico, in cui l’elemento nazionalista viene sempre più diluito da posizioni populiste e anticorruzione, riescono a renderlo popolare soprattutto tra i giovani e tra quei settori della società, come la piccola impresa, il mondo dell’IT, una parte del giornalismo russo, che si sentono in un certo senso traditi dalle promesse di sviluppo pacifico e rigoglioso di inizio anni 2000.

Ed è proprio il sostegno di questi settori a consentire la presentazione della candidatura di Navalny a sindaco di Mosca nel 2013, avallata dall’Amministrazione presidenziale probabilmente come mossa in grado di far sbollire la rabbia accumulata nelle proteste del 2011-12, con un risultato importante per il blogger, il 27,92%, pari a 632.697 voti con un’affluenza attorno al 32%.

La campagna elettorale riprende alcune delle posizioni nazionaliste e di quella retorica care a Navalny, che si presenta contro il sindaco della capitale Sergei Sobianin, riconfermato dopo esser stato nominato a capo dell’amministrazione cittadina nel 2010; a un mese di distanza da quelle elezioni, il blogger in un post su LiveJournal (un tempo popolare piattaforma di blog in Russia) commenta il pogrom nel quartiere di Biriulevo a Mosca contro gli immigrati scrivendo che in quelle zone spesso le autorità latitano e nelle scuole vi è un afflusso di ragazzi che non conoscono la lingua, rilanciando la proposta dell’introduzione dei visti per i cittadini dell’Asia Centrale e della Transcaucasia.

A offuscare per un periodo la capacità di Navalny di dettare temi e tempi del dibattito politico è la nuova fase scaturita dall’annessione della Crimea e dall’inizio del conflitto nel sud-est dell’Ucraina nel 2014, momento in cui il consenso di Vladimir Putin raggiunse il massimo storico. Anche in questo contesto, però, l’attivista prova ad intercettare gli umori della società, dichiarando che la Crimea appartiene a chi vi abita, e non è un tramezzino da restituire, causando innumerevoli polemiche senza conquistare consensi da parte di chi aveva aderito all’agenda espansionista putiniana.

La posizione in seguito ha avuto varie evoluzioni: quando nel 2017 Navalny ha provato a candidarsi alle presidenziali del 2018 ha dichiarato come la questione crimeana non sarebbe stata di facile soluzione, e a febbraio di quest’anno, in occasione del primo anniversario dell’aggressione militare all’Ucraina, una delle quindici tesi della piattaforma lanciata dall’attivista in prigione recita che “Quasi tutti i confini al mondo sono casuali e causano l’insoddisfazione di qualcuno, ma combattere per cambiarli nel XXI secolo non si può, altrimenti il mondo sprofonderà nel caos”.

La trasformazione da contestatore a combattente di Navalny avviene negli anni successivi all’annessione della Crimea, e vede numerosi passaggi, segnati dalle inchieste del Fondo per la lotta alla corruzione, che riscuotono una popolarità immensa, come nel caso del video “On vam ne Dimon” (Non chiamatelo Dimon), in cui si accusava l’allora primo ministro Dmitrij Medvedev di aver ottenuto immobili di lusso grazie ai legami con gli oligarchi e di usare una rete di parenti e di ex compagni d’università come prestanomi.

Nel contesto della riforma delle pensioni, approvata nel 2018 e che ha innalzato la soglia pensionistica a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, a fronte di un’aspettativa di vita di 60,4 anni per i primi e 74,5 per le seconde, la denuncia del lusso del primo ministro, in prima linea nell’adottare la nuova legge, suscitò parecchio scalpore. Ad oggi il video ha raggiunto i 46 milioni di visualizzazioni, ma si tratta di un terzo dei 127 milioni di spettatori, numeri registrati da un’altra inchiesta, dedicata al presidente, Dvorets dlya Putina (Un palazzo per Putin), dove si denuncia come sia stata costruita una lussuosa residenza per il leader russo a Gelendzhik, sulle rive del Mar Nero, anche questa intestata a nomi di comodo.

L’inchiesta appare dopo il ritorno di Navalny in patria e il suo immediato arresto il 18 gennaio 2021, e da subito genera reazioni di ogni tipo, da meme a sfottò gridati nelle strade delle città russe dove migliaia di persone, soprattutto giovani, si radunano per chiedere libertà e verità per il blogger, trovando come risposta una ondata di repressione all’epoca considerata senza precedenti. Navalny era rientrato da Berlino, dove era stato trasportato per essere curato dopo l’avvelenamento da Novichok subito ad opera dell’intelligence russa il 20 agosto del 2020: il blogger si era sentito male nel volo che da Tomsk doveva riportarlo nella capitale, ma l’aereo venne fatto atterrare a Omsk, dove venne ricoverato fino a quando la moglie Julia non ottenne il permesso per trasferirlo in Germania su un aereo inviato dal governo tedesco.

Dal 18 gennaio del 2021 Navalny è agli arresti, dalla primavera di quell’anno nella colonia penale di Pokrov, da dove comunque continua a essere presente nella vita politica con messaggi pubblicati tramite i suoi avvocati.

La condanna del 4 agosto 2023 a 19 anni di regime carcerario speciale è il tentativo di fermare la sua incessante attività, che non è stata piegata dalla prigione e dalle continue vessazioni subite, come i frequenti periodi trascorsi in cella d’isolamento e il rifiuto di garantire gli incontri con i propri familiari.

La posizione di Navalny contro la guerra e di denuncia del suo carattere criminale ha inasprito ancor di più l’atteggiamento del Cremlino che vede in lui, forse anche più di altri prigionieri politici, una minaccia immediata per la legittimità del regime, la cui stabilità è a rischio a causa del conflitto e dell’incessante processo di sgretolamento della verticale del potere.

Questo articolo è stato pubblicato, con diverso titolo, da Valiga blu del 4 agosto 2023

In copertina: Alexei Navalny, condannato a 19 anni per “estremismo” – Foto da Human Rights Watch

È la vita di J. R. Moehringer, pseudonimo di John Joseph Moehringer (New York, 7 dicembre 1964), il famoso giornalista e scrittore statunitense, la cui carriera di scrittore inizia, nel 2005, con l’uscita del suo primo romanzo, “The Tender Bar” tradotto con il titolo “Il bar delle grandi speranze” (editore Piemme).

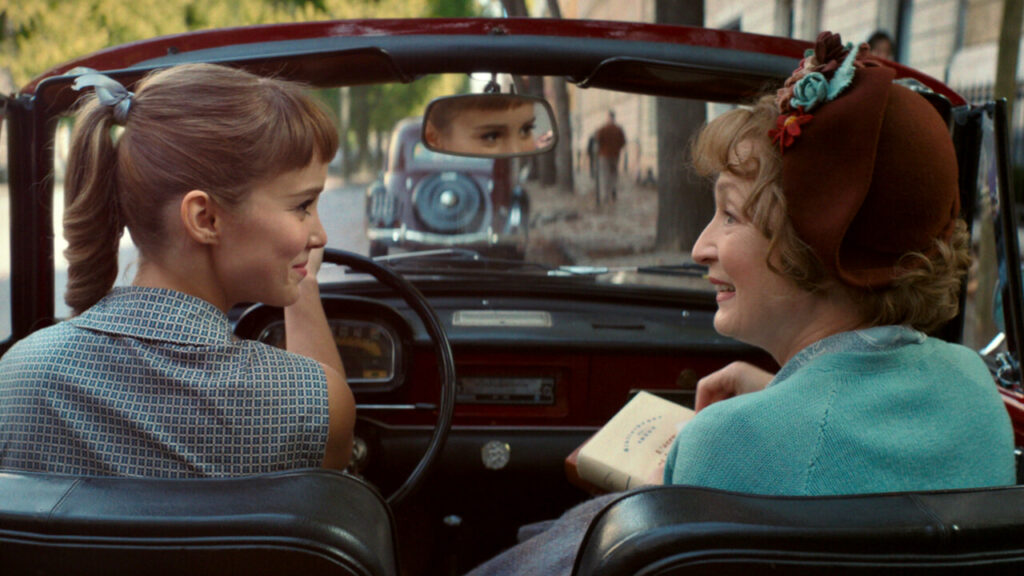

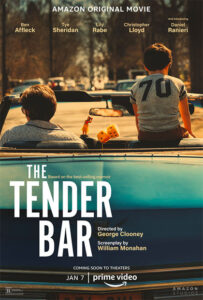

È la vita di J. R. Moehringer, pseudonimo di John Joseph Moehringer (New York, 7 dicembre 1964), il famoso giornalista e scrittore statunitense, la cui carriera di scrittore inizia, nel 2005, con l’uscita del suo primo romanzo, “The Tender Bar” tradotto con il titolo “Il bar delle grandi speranze” (editore Piemme). The Tender Bar, di George Clooney, con Tye Sheridan, Ben Affleck, Lily Rabe, Christopher Lloyd, Max Casella, Daniel Ranieri, USA, 2021, 104 minuti.

The Tender Bar, di George Clooney, con Tye Sheridan, Ben Affleck, Lily Rabe, Christopher Lloyd, Max Casella, Daniel Ranieri, USA, 2021, 104 minuti.