LA PARABOLA DISCENDENTE DEL MODELLO EMILIANO-ROMAGNOLO

Parlare oggi di modello emiliano-romagnolo potrebbe essere un’operazione di pura ricostruzione storica, visto che i suoi “anni d’oro” si possono collocare tra la fine degli anni ‘50 e la fine degli anni ‘70 del secolo scorso, se non fosse che, pur senza ricorrere a quella denominazione, l’allusione ad esso sembra tornare anche in questi anni, in particolare da parte dei dirigenti del Pd emiliano, nella narrazione che viene offerta della realtà odierna dell’Emilia-Romagna. Basta prendere a titolo esemplificativo il discorso di saluto del presidente della Giunta regionale Stefano Bonaccini al Congresso nazionale della Cgil, svolto a Rimini nel marzo del 2023, quando parlava della situazione emiliano-romagnola come di una regione che, negli ultimi sette anni, ha avuto la crescita economica e l’export procapite più sostenuti rispetto alle altre regioni e il valore aggiunto industriale più alto nei confronti dei territori europei. Aggiungendo che analoghi risultati positivi si riscontrano per quanto riguarda i temi del lavoro, dei diritti, dell’inclusione sociale e della tutela dell’ambiente.

Una visione chiaramente agiografica, che mette da parte arretramenti considerevoli che si registrano nel lavoro, anche in Emilia-Romagna, con la diffusione di povertà e precarietà, nel sistema di Welfare, a partire dalla sanità, nelle scelte relative alla conversione ecologica e ambientale. Per non parlare delle forme di partecipazione e della democrazia, se solo si pensa a come, in primis da parte del Pd, si sia archiviato ed eluso nella discussione il disastroso risultato della partecipazione alle elezioni regionali del 2014, attestatasi al 38%, o, ancora, come si sia data una lettura della vittoria elettorale del centro-sinistra del 2020 in termini di consenso alle sue politiche, e non, prima di tutto, come di una reazione democratica contro il rischio della conquista da parte della destra di una regione simbolo. Un risultato, peraltro, supportato da movimenti e iniziative promosse da mondi non direttamente riconducibili ad espressioni partitiche. Insomma, sembra venga riproposta, sia pure in termini aggiornati, un’idea dell’Emilia-Romagna come esempio virtuoso e modello di riferimento da esportare in tutto il Paese.

Cosa è stato il modello emiliano

Anche a fronte di ciò, vale la pena ripercorrere i tratti di fondo di quello che è stato il “modello emiliano”, quella forma specifica di intreccio tra economia e società che in questa terra si è realizzata tra la fine degli anni ‘50 e la fine degli anni ‘70 del Novecento. Tornerò più avanti sulle motivazioni di questa periodizzazione, anticipando, però, che essa non è funzionale ad individuare una sorta di epoca felice cui ispirarsi ancora oggi, non foss’altro per il ben differente contesto sociale, politico ed economico nel quale ci troviamo. In realtà, quell’esperienza non nasce improvvisamente e come disegno predefinito. Essa affonda parte delle proprie radici già nelle realizzazioni del “socialismo municipale” di inizio del ‘900 in diversi Comuni emiliani, dall’Imola di Andrea Costa, passando per la Reggio Emilia di Prampolini e arrivando alla Bologna di Zanardi, e ha già una sua “premessa teorica” nel famoso discorso “Ceto medio ed Emilia rossa”, tenuto da Palmiro Togliatti a Reggio Emilia nel 1946. Dove si dice testualmente che “non vi è nessun contrasto tra gli interessi che noi difendiamo e quelli dei gruppi sociali intermedi”, si parla dell’Emilia come della situazione che ha già sperimentato questo dato e ancor più potrà farlo, in particolare grazie all’opera unificante del Partito comunista.

In ogni caso, gli ingredienti fondamentali che hanno dato vita all’esperienza del modello emiliano sono stati diversi, ma tutti unificati dall’idea della costruzione di un blocco sociale tra classe operaia e ceti medi produttivi. Alla base di quest’impostazione, si trova, da una parte, un’analisi delle caratteristiche del modello di sviluppo capitalistico del dopoguerra, egemonizzato, in questa visione, dal predominio dei “grandi monopoli” e, dall’altra, dalla crescita di un diffuso tessuto imprenditoriale, e non solo, che non si riconosce negli interessi dei primi. Quell’analisi è quella prevalente nel Pci di quegli anni e, pur nella sua parzialità, se non erroneità, non verrà messa in discussione, almeno fino allo svolgimento del convegno dell’Istituto Gramsci del 1962 sulle “Tendenze del capitalismo italiano”, dove si affaccia una lettura diversa rispetto alla modernizzazione operata dal neocapitalismo.

Non c’è dubbio, però, che, in particolare nella realtà emiliana, si assiste ad uno sviluppo significativo di piccole e medie imprese, che nascono anche dall’iniziativa di nuclei di lavoratori, anche politicizzati, espulsi dalle ristrutturazioni e dal ridimensionamento industriale degli anni ‘50 e che costituiscono una base materiale importante per favorire la costruzione di quel blocco sociale. A ciò si aggiunge uno sviluppo forte del movimento cooperativo, concepito come sperimentazione alternativa al predomino delle logiche di pura ricerca del profitto e delle leve che muovono l’accumulazione capitalistica. A sostegno di tutto ciò si muove la leva fondamentale delle politiche degli Enti locali, e in specifico della creazione ex novo di un moderno e universale sistema di welfare. Avendo ben presente che questo comporta il fatto di mettere in campo una forte politica di deficit spending, di una politica keynesiana che si basa sul disavanzo di bilancio dei Comuni, giocata, peraltro, anche in termini rivendicativi nei confronti del governo centrale.

Le relazioni sul bilancio comunale di Giuseppe Dozza

Da questo punto di vista, è assolutamente illuminante la riflessione e l’iniziativa che troviamo nelle relazioni che il sindaco di Bologna Dozza svolge al Consiglio Comunale della città in occasione della presentazione dei bilanci preventivi per il 1962, il 1963 e il 1964. Fino a quell’epoca il Comune di Bologna aveva sostanzialmente sempre presentato bilanci in pareggio, con l’intento di dimostrare la competenza e l’efficacia della propria azione amministrativa. Con il 1962 si produce una svolta di grande rilievo: dopo aver ribadito che le Amministrazioni locali “hanno saputo riconoscere l’ente locale come l’istanza fondamentale di una costruzione dello Stato moderno nel nostro Paese”, si propone esplicitamente un punto di vista decisamente “innovativo”, nel senso che si mettono al centro le esigenze della cittadinanza piuttosto che gli equilibri contabili, sottolineando che “ una prima sommaria e prudenziale valutazione delle esigenze attuali della città…è già sufficiente a misurare i termini, politici prima ancora che finanziari, (mio corsivo) del divario esistente tra i bisogni della collettività cittadina e le possibilità effettive che sono lasciate attualmente all’ente locale di soddisfarli…”. Da qui la conclusione che “si può prevedere sin d’ora la necessità che il prossimo bilancio presenti un disavanzo”. E non di poco conto, visto che, nel 1963, le entrate passano a poco più di 18 miliardi di lire e le spese a circa 21,5 miliardi, con un disavanzo di 3 miliardi e 250 milioni, quasi il 18% rispetto alle entrate! Un approccio ribadito per il 1964 dove il disavanzo passa a 6 miliardi e 850 milioni di lire. Cifre consistenti che consentono al Comune di Bologna di quadruplicare gli investimenti dal 1960 al 1964 e che vengono impiegati soprattutto nei settori della scuola, nelle fognature, nei fondamentali servizi pubblici (trasporti, gas, acqua, nettezza urbana tramite le municipalizzate), nel verde urbano, nei servizi igienici e sanitari e anche per lo stesso decentramento amministrativo.

Infine, parte integrante ed essenziale di questo ragionamento è rappresentato dall’idea della partecipazione e dall’espansione della democrazia. Già nel dopoguerra, Dozza a Bologna teorizza che il Comune deve essere “Comune del popolo” e sperimenta prime forme di partecipazione attraverso la costituzione dei Consigli tributari, investiti dei compiti di accertamento e di concordato per l’applicazione dell’imposta di famiglia, finalizzati ad “assicurare la partecipazione democratica dei contribuenti in sede di accertamento dei redditi e di primo esame dei ricorsi». Non a caso vengono bollati dalla stampa filogovernativa come Soviet tributari. In più, si dà vita alle prime Consulte popolari, che evolveranno poi nei Consigli di quartiere, formalmente istituiti in 15 nel 1961. Soprattutto questo processo fu accompagnato da una forte discussione e coinvolgimento della politica e della cittadinanza, anche grazie al contributo di Giuseppe Dossetti che risale già al 1951, e che fece sì che essi, sul serio, si affermassero come veri istituti di democrazia partecipativa.

Il ruolo del Pci nella regione

Ovviamente, parlando di modello emiliano, non si può prescindere dal ruolo fondamentale svolto dal Pci, che, a differenza di letture superficiali apparse a più riprese, non può essere visto come una sorta di “cupola monolitica” che dirigeva tutti i processi, ma che certamente ha assolto un ruolo di guida e sintesi della decisione politica, riconosciuto, in primo luogo, proprio dai soggetti protagonisti di una reale dialettica che era presente in modo vivace nella società, dal sindacato al movimento cooperativo e alle stesse Associazioni di impresa. Non foss’altro che per il suo robusto, per certi versi incredibile insediamento sociale, per cui alla fine degli anni ‘60 la Federazione di Bologna conta più di 100.000 iscritti e il tasso di adesione al Pci (calcolato come rapporto tra iscritti e corpo elettorale) nei primi anni ‘70 si attesta attorno a poco meno del 20%.

Infine, a completamento di questa veloce e certamente non esaustiva “carrellata” sugli elementi fondanti del modello emiliano, vale la pena ricordare come, almeno tra le figure più avvedute del processo che si era avviato, fosse presente la consapevolezza che esisteva una tensione, ancora meglio un nodo politico irrisolto, tra quanto si metteva in campo a livello regionale e le scelte di modello produttivo e sociale che, invece, venivano avanti a livello nazionale. Insomma, un po’ estremizzando e parafrasando un detto celebre, che non si poteva sviluppare un “modello in una sola regione”. Diamo ancora la parola a Dozza, che, sempre nella relazione sul bilancio preventivo di Bologna per il 1962, afferma che “un’autentica politica di piano non può pertanto limitarsi a favorire una situazione esistente, ma deve proporsi di dirigerla…..Consegue da ciò, evidentemente, che una politica di piano non può limitarsi ad agire nel settore delle infrastrutture, ma deve contemporaneamente investire le strutture dell’economia…. deve incidere in modo sostanziale nelle strutture monopolistiche che caratterizzano, in Italia, i fondamentali settori dell’attività economica”. In controluce, non è difficile scorgere appunto quella tensione tra iniziativa locale e modello di sviluppo assunto nazionalmente che, alla fine, non poteva che sciogliersi allineandosi tra loro, in un modo o nell’altro.

Le prime critiche da sinistra al modello

A queste teorizzazioni e anche realizzazioni di spessore, però, già alla fine degli anni ‘60, iniziano ad emergere riflessioni, nel campo della sinistra, non propriamente in sintonia con esse. È l’effetto dell’irrompere del biennio ‘68-’69, che, peraltro non a caso, presenta in Emilia alcune caratteristiche peculiari. In particolare per le lotte operaie, che, anche qui, raggiungono un’intensità e una durata di non poco conto, e – per usare una schematizzazione un po’ forzata, ma che può rendere l’idea – che vedono protagonisti non l’operaio massa, ma quello specializzato, non il 2° ma il 3° livello metalmeccanico, che corrisponde alla tipologia di struttura produttiva prima sommariamente descritta. Queste lotte, non casualmente, sono maggiormente indirizzate al superamento del cottimo, mettendo in atto uno “scambio virtuoso” tra mantenimento dei livelli produttivi e fissazione di premi salariali uniformi, e all’intervento sull’organizzazione del lavoro piuttosto che sull’ ugualitarismo spinto. Anche per quanto riguarda il movimento degli studenti si assiste all’anomalia per cui i giovani comunisti – tramite la gloriosa Sezione universitaria comunista, guidata da Antonio La Forgia, Claudio Sabattini, Francesco Garibaldo, Tiziano Rinaldini, Giorgio Cremaschi e altri ancora – partecipano attivamente all’iniziativa del movimento studentesco, caso forse unico nelle grandi università del Paese. Ancora: l’intreccio tra lotte studentesche e operaie si realizza in modo singolare, con una trasmigrazione di molti degli attivisti della Suc alla Camera del Lavoro e alla Fiom di Bologna, già nel 1967, a partire dall’assunzione della responsabilità dell’Ufficio sindacale della Cgil da parte di Claudio Sabattini.

È in questo contesto che matura una lettura della struttura produttiva emiliana e dello sfruttamento della classe operaia in controtendenza rispetto all’elaborazione del Pci. Tale lettura, il cui punto più alto è probabilmente rappresentato dal convegno organizzato nel 1971 a Bologna da Fim – Fiom – Uilm dell’Emilia-Romagna sulle piccole e medie aziende metalmeccaniche industriali e artigiane, teorizza esplicitamente che esse sono sostanzialmente l’ultimo anello della catena di subfornitura delle grandi aziende del triangolo industriale del Nord e che, quindi, relegano la condizione operaia in una situazione di salari più bassi e di maggiore sfruttamento. Come spiega Claudio Sabattini, diventato segretario della Fiom di Bologna, nella relazione introduttiva, la struttura produttiva emiliana “rivela una generale subordinazione della industria regionale nei confronti dei grandi gruppi monopolistici nazionali, in quanto si sarebbe determinato…. una specie di ‘traino’ di questi ultimi sulla prima”, quindi “la grande e media impresa regionale….si trova collegata in maniera diretta con i grandi gruppi internazionali e nazionali”, e “ ci si trova di fronte al rilevante fenomeno del decentramento produttivo di intere fasi di lavorazioni“ e dunque, “per quanto riguarda la condizione operaia ciò si traduce nella presenza massiccia dello straordinario…., di bassi salari rispetto alle aziende medie e grandi, di ritmi gravosi …”. Un ragionamento che coglie diversi dati di realtà, anche se probabilmente estremizzata, come per altro verso quella proveniente da quella “ufficiale” del Pci, dove invece si esaltavano gli elementi di autonomia produttiva del tessuto delle piccole e medie imprese, che venivano, dunque, immediatamente annoverate come costituenti del blocco sociale ed economico antimonopolistico. In ogni caso, la lettura di Sabattini appare troppo antitetica per essere resa compatibile con quest’ultima, tant’è che il gruppo dei sindacalisti “eretici” viene allontanato da Bologna nel 1974, pur andando a ricoprire cariche importanti sempre all’interno della Fiom, mantenendo un tratto significativo e utile nelle vicende del sindacalismo italiano.

Questa, che potremmo definire una prima incrinatura, almeno teorica, della narrazione del modello emiliano, rappresenta un segnale del fatto che esso aveva al suo interno alcuni elementi di debolezza; nello stesso tempo, però, va evidenziato che essa non ebbe effetti rilevanti rispetto al suo percorso, che stava ancora in una fase ascendente, trainato soprattutto dalle politiche degli Enti locali, della loro costruzione di un’idea innovativa di welfare, di deficit spending che lo sosteneva e anche di sostegno alle stesse piccole e medie imprese.

La brusca rottura operata dal movimento del ‘77

Di tutt’altro tenore, invece, sono le conseguenze dell’irrompere del movimento del ‘77, che possono benissimo essere viste come una reale cesura delle vicende precedenti e guardate come una vera e propria messa in discussione e in crisi del modello emiliano. Ovviamente, le vicende bolognesi dell’epoca non possono essere disgiunte dal quadro nazionale entro il quale il movimento del’77 si inserisce: l’avvicinamento tra Dc e Pci nel solco della politica del “compromesso storico”, con la nascita del governo delle astensioni, le politiche di austerità piegate verso il peggioramento delle condizioni di vita e di reddito dei lavoratori, il ruolo del terrorismo e la crisi della sinistra extraparlamentare.

Il movimento del ‘77, che non è semplicemente movimento degli studenti, al di là della sua causa “scatenante” rappresentata dai provvedimenti del ministro Malfatti sull’organizzazione degli studi universitari, esprime un malessere profondo del mondo giovanile, investito dai processi di crisi e ristrutturazione del modello sociale e produttivo dei primi anni ‘70. Che lo si voglia denominare come movimento dei “non garantiti”, secondo la celebre definizione di Asor Rosa, o come rivolta dell’ “operaio sociale”, riprendendo la teorizzazione di Toni Negri, è evidente che siamo in presenza dell’emergere di una soggettività di figure sociali, studenti, lavoratori precari, disoccupati e sottoccupati che sperimentano, prima di altri, il peggioramento delle condizioni di vita legate alla crescita degli affitti, delle bollette e dell’estensione del lavoro decentrato e precario, in particolare nelle aree metropolitane.

È un movimento che chiude la stagione del movimento studentesco e giovanile del ‘68-’69, come sarà poi la sconfitta alla vertenza della Fiat del 1980 rispetto alle lotte operaie. Non a caso, il suo tratto caratterizzante sta più nel dichiararsi estraneo alle politiche dominanti, in un moto di rivolta e di resistenza più che di alternativa alle stesse, condannandolo dapprima al ripiegamento e poi alla fine. Anche perché assolutamente non compreso nelle sue dinamiche e origini sociali dal Pci, che lo bolla come fenomeno accostabile al “diciannovismo”, senz’altro uno dei punti più bassi di tutta la stagione della segreteria di Berlinguer.

Ciò non toglie che, a Bologna e in Emilia-Romagna, il suo impatto sia devastante. Non solo perché si infrange la vetrina del modello, in questo ben rappresentato dall’entrata degli autoblindo dell’esercito nella cittadella universitaria nei giorni successivi all’uccisione di Pier Francesco Lorusso, mandati dal ministro dell’Interno Cossiga e, se non con il consenso esplicito, senz’altro senza l’opposizione aperta da parte della Giunta comunale guidata da Renato Zangheri, ma soprattutto perché si evidenzia plasticamente il venire meno della capacità di inclusione nella città dei vari soggetti che la abitano e la compongono. Se è vero, da una parte, che nel blocco sociale tra classe operaia e ceti medi produttivi non erano espressamente previsti, per semplificare, settori sociali come le decine di migliaia di studenti fuori sede che all’epoca erano parte fondamentale della struttura universitaria e che il movimento del ‘77 a Bologna individuava nella Fgci, la Federazione giovanile comunista, e nel Pci il “nemico principale”, dall’altra non si può non vedere come la rottura sociale che promana dalla realtà del movimento del ‘77 mette in discussione uno dei pilastri su cui era stato costruito il “modello emiliano”, e cioè la coesione sociale, la capacità di accoglienza, di integrazione e di messa in comunicazione e relazione positiva dei vari soggetti sociali del territorio. In questo senso, dire che le vicende del ‘77 assumono il significato della fine “politica” del modello risponde ad un dato di verità profonda, al di là del fatto che l’insieme dei fattori costitutivi dello stesso hanno una loro continuità anche dopo questa cesura temporale.

L’affermazione del neoliberismo

Ma anche questa continuità viene ben presto insidiata. Dagli anni ‘80 il mondo e anche le vicende italiane iniziano a girare in altro modo. L’affermazione progressiva della dottrina e della pratica del neoliberismo, l’incrocio tra incremento del debito pubblico e avvicinamento della costruzione europea, la fine della stagione della “solidarietà nazionale” (che non casualmente avviene al momento dell’adesione al Sistema monetario europeo) e l’inaugurazione di quella neocentrista con il patto Craxi-Andreotti-Forlani, fino ad arrivare al crollo del muro di Berlino e allo scioglimento del Pci disegnano un quadro del tutto nuovo di cui anche l’esperienza del modello emiliano non poteva che risentire. Per dirlo in estrema sintesi, si può sostenere, da un lato, che quella tensione che avevamo individuato prima tra sperimentazione in un’area regionale di un altro modello di sviluppo e necessità di un suo sbocco a livello nazionale, si risolve, in assenza del secondo, in un ripiegamento dell’esperienza emiliana e, dall’altro lato, che i nuovi vincoli introdotti a livello internazionale e la crisi economica nazionale determinano, per usare un’espressione famosa trasportandola nel nostro contesto, “l’esaurimento della spinta propulsiva” del modello emiliano-romagnolo.

Poco per volta, vengono meno i tratti forti che l’hanno contrassegnato. La struttura produttiva basata sulle piccole e medie imprese sconta la difficoltà dei distretti industriali e deve iniziare a misurarsi progressivamente con i fenomeni indotti dalla globalizzazione. Valga per tutti il destino del settore del tessile-abbigliamento-calzaturiero che, negli anni ‘80-’90 vede un suo significativo restringimento e anche un’importante ristrutturazione, sull’onda di quello che, all’epoca, non avendo ancora ben chiaro e interpretato il potente processo di globalizzazione, veniva definito come il portato sia dell’internazionalizzazione sia del decentramento produttivo.

In realtà, quello che si andava prefigurando era già l’irrobustimento di alcune aziende leader, che avrebbero poi dato vita al capitalismo delle “multinazionali tascabili” e, contemporaneamente, all’intervento del capitale finanziario internazionale nell’economia della regione. Poco per volta, l’idea del consolidamento del tessuto produttivo delle piccole e medie imprese lascia il posto al concetto di “attrattività”, inteso come costruzione di un ambiente prodotto da infrastrutture, qualità del lavoro, efficienza delle istituzioni locali volte alla facilitazione degli insediamenti produttivi. Un approccio che, però, si allontana sempre più dall’idea se non di guidare il mercato, almeno di orientarlo, limitandosi invece a mettere in campo le condizioni per cui l’attività imprenditoriale purchessia possa svilupparsi. Sorte analoga tocca anche al movimento cooperativo, che abbandona le finalità originarie di mutualità e di promozione di settori e imprese non legate alla realizzazione di profitto, per abbracciare sempre più una logica secondo la quale sono gli indicatori di mercato e di efficienza aziendale a guidare le scelte e il suo sviluppo. Questo destino di appannamento riguarda anche gli altri pilastri del modello emiliano: dal sistema di welfare, che deve misurarsi con la “crisi fiscale” dello Stato e, più in generale, con il venire meno delle teorie e delle pratiche keynesiane in Europa e nel mondo, fino alle esperienze partecipative che, una volta passata la stagione gloriosa degli anni ‘70, sostenuta peraltro anche dal forte movimento di massa che aveva pressoché investito tutti gli ambiti del vivere sociale e civile, riducono il loro raggio di azione e di coinvolgimento della cittadinanza. Fino a trasformare, nel corso del tempo, i Consigli e le Assemblee di quartiere in piccole palestre di esercizio della democrazia rappresentativa, prodromiche a percorsi politici più importanti e significativi, ma sempre entro quel perimetro. Insomma, il primato del mercato e della finanza affermato dal neoliberismo, il conseguente ritrarsi del ruolo dell’intervento pubblico e il tramontare dell’ipotesi per il Pci di esercitare un ruolo di governo nazionale segnano profondamente l’esperienza emiliano – romagnola, fino, in sostanza, a decretarne l’esaurimento definitivo che, sempre per ragionare in termini simbolici, arriva con il trauma della sconfitta elettorale della sinistra a Bologna nel 1999, che incorona a sindaco Giorgio Guazzaloca.

Il continuo logoramento del modello emiliano

Gli anni che vanno dall’ inizio del secolo ad oggi possono essere guardati come un lento e ulteriore logoramento di quello che rimaneva del modello emiliano, con ulteriori aggravanti che lo rendono sempre meno proponibile. Continua il carattere discendente della peculiarità del sistema produttivo, sempre più influenzato anche qui dal ruolo predatorio della finanziarizzazione dell’economia, da quello di importanti multinazionali e di Fondi di investimento, che fanno conoscere anche alla terra emiliana l’imperativo della massimizzazione del profitto a breve termine e dello smembramento delle attività produttive sulla base di tale logica. Procede l’appannamento del sistema di welfare: si teorizza e si pratica l’approccio del sistema misto pubblico-privato per i nidi e le scuole dell’infanzia, mentre avanza una privatizzazione strisciante nella sanità sempre più aggressiva, tant’è che oggi, soprattutto nella percezione delle persone, nel momento in cui si aggrava il fenomeno delle liste d’attesa per le prestazioni offerte dal pubblico, si depotenzia fortemente l’idea dell’universalismo dell’intervento pubblico.

Nel frattempo, anche il territorio regionale viene investito da nuove e profonde criticità, che non erano, né potevano essere comprese, nei fondamentali del modello emiliano, visto il contesto assolutamente differente nel quale si era sviluppato. Mi riferisco, in particolare, ai temi dell’immigrazione, a partire da quella extracomunitaria, su cui, anche per le scelte sbagliate messe in campo a livello nazionale, non si innesta né una riflessione adeguata né tantomeno politiche importanti di accoglienza e integrazione, contribuendo a scuotere ulteriormente la coesione e la solidarietà sociale della regione. Per certi versi, ancora più devastante è stata l’irrompere della questione ambientale, sia dal punto di vista dell’elevato livello di inquinamento dell’aria e dell’acqua presente in tutta la Pianura padana, sia dal consistente impatto sull’ambiente che l’apparato produttivo genera per quanto riguarda le emissioni climalteranti e il consumo sia di suolo che di materie non rinnovabili (con la forte produzione di rifiuti non riciclati).

Questa tema mette radicalmente in discussione una struttura produttiva che anche in Emilia-Romagna è largamente energivora e produttrice di forti emissioni che insistono sul cambiamento climatico, nonché basata su una dotazione infrastrutturale “pesante”, in particolare su strade e autostrade, che incentivano un modello di mobilità sbagliato e ambientalmente ulteriormente dannoso. Soprattutto l’emergere di questi temi propone la necessità di un vero e proprio cambio di paradigma rispetto ad un intero modello di sviluppo, che continua, invece, ad essere misurato in termini quantitativi relativi alla crescita del Pil e a pensarsi come trainato da un’industrializzazione di tutti i settori che viene considerata virtuosa in quanto tale, a prescindere dalle “esternalità” indotte sull’ambiente e sulla salute delle persone, oltre che sul modello di lavoro che produce (vedi il caso della logistica, della sua grande estensione in questi ultimi anni, che, per molti versi, può essere considerata la nuova “modernità” neoliberista). Potrei continuare con le esemplificazione anche su altri aspetti costitutivi del modello emiliano e sulle nuove criticità (un altro tema non banale è quello dell’invecchiamento della popolazione), ma ciò che mi interessa sottolineare è che, arrivati alla situazione attuale, non si può che constatare che il modello emiliano non esiste più, che anche questo territorio è ormai dominato da determinanti forgiate dalle politiche neoliberiste. Anzi, per essere ancora più precisi, penso che si potrebbe definire lo “specifico” sistema produttivo e sociale regionale come una “variante” del neoliberismo, con tratti certamente meno feroci, più inclusivi e socialmente temperati, che però sembrano più il prodotto di un’eredità che si prolunga, piuttosto che del nuovo che avanza. Qualcosa che assomiglia di più all’esperienza delle socialdemocrazie classiche, peraltro declinanti e in difficoltà proprio su questo punto.

La parabola delle politiche della giunta Bonaccini

Da questo punto di vista, emblematica è la parabola delle politiche praticate dalla giunta Bonaccini insediatasi dopo le elezioni del 2020. Qui si è sbandierato, come punto centrale del programma della legislatura che va a compimento, il “Patto per il lavoro e il clima”, proposto dalla Giunta regionale alla fine del 2020 e sottoscritto dall’insieme delle Associazioni economiche e di categoria e sul quale è stato sviluppato anche un confronto con le realtà di ispirazione ambientalista, che ha portato alla firma, poi ritirata un anno fa, da Legambiente regionale. Invece si è manifestata da subito l’opposizione di Reca, la Rete per l’Emergenza Climatica e Ambientale regionale, che si è costruita proprio all’indomani della nascita della Giunta e che raggruppa più di 80 Associazioni e comitati e che ha avanzato un punto di vista importante, capace di legare proprio le tematiche ambientali alla critica al modello produttivo e sociale sviluppato in Emilia-Romagna. Reca ha promosso nel mese di febbraio di quest’anno un importante convegno costruito proprio su questo nesso e rimesso al centro proprio la riflessione sul modello emiliano “che fu” e sulla necessità di una svolta profonda per il futuro.

In ogni caso, il Patto per il lavoro e il clima, da una parte, assomiglia molto alla metafora “della montagna che ha partorito il topolino”, nel senso che, a fronte degli obiettivi ambiziosi dichiarati, come quello di arrivare al 100% di rinnovabili al 2035, ben poco è andato avanti in questa direzione. Dall’altra, invece, si è proceduto in continuità con scelte regressive, come quella di approntare il rigassificatore a Ravenna, contribuendo ad affermare l’idea di fare dell’Italia “l’hub del gas”; di dare il via libera al Passante di mezzo di Bologna, che perpetua e rafforza un modello di mobilità su gomma e sull’utilizzo degli autoveicoli privati; di rendere più forte la privatizzazione dei beni comuni e dei servizi pubblici fondamentali, a partire da quello idrico, per cui sono state disposte le proroghe delle concessioni, affidate prevalentemente a Hera e Iren, fino alla fine del 2027, con una legge regionale di perlomeno dubbia costituzionalità.

Non è possibile, poi, sottacere il fatto che una delle scelte “qualificanti” della Giunta Bonaccini sia stata quella di attivarsi per procedere lungo il percorso dell’Autonomia differenziata della regione. In modo, se si vuole, un po’ meno spinto da quello praticato dalle regioni Lombardia e Veneto, ma sempre inserendosi in quel solco, decisamente negativo e lesivo dell’universalità dei diritti sociali. Sancendo anche per questa via l’abbandono di un approccio che si era sempre contraddistinto per sperimentare l’ampliamento dei diritti stessi con l’intenzione che si potessero estendere all’intero Paese.

Potrei andare ulteriormente avanti su questo piano, ma mi interessa, in termini conclusivi, soffermarmi su un ultimo punto, che è però assolutamente dirimente rispetto al giudizio sulla fine del “modello emiliano”. Nel settembre 2022, Reca e Legambiente Emilia-Romagna hanno promosso 4 proposte di leggi di iniziativa popolare sui temi dell’acqua, dei rifiuti, dello stop al consumo di suolo e di una spinta forte verso le energie rinnovabili, sostenute da più di 7000 firme di cittadini emiliani. Ebbene, oggi, a quasi un anno e mezzo di distanza da quando esse sono state assegnate alle Commissioni consiliari competenti nel novembre 2022, tempo entro il quale dovrebbe arrivare la conclusione del loro iter legislativo, la discussione su queste proposte di legge non è nemmeno iniziata. Una parabola, che la dice lunga, visto che dal valore della partecipazione democratica si è passati al vederla come fastidio e problema. E che pone con forza, anche in Emilia Romagna, la necessità della progettazione di un nuovo modello produttivo, sociale e ambientale, che fuoriesca dal neoliberismo e dal capitalismo. Ma, ovviamente, questa è un’altra vicenda, che pone il tema in termini generali di sistema e che ben difficilmente potrà semplicemente essere affrontata sulla base di un modello territoriale

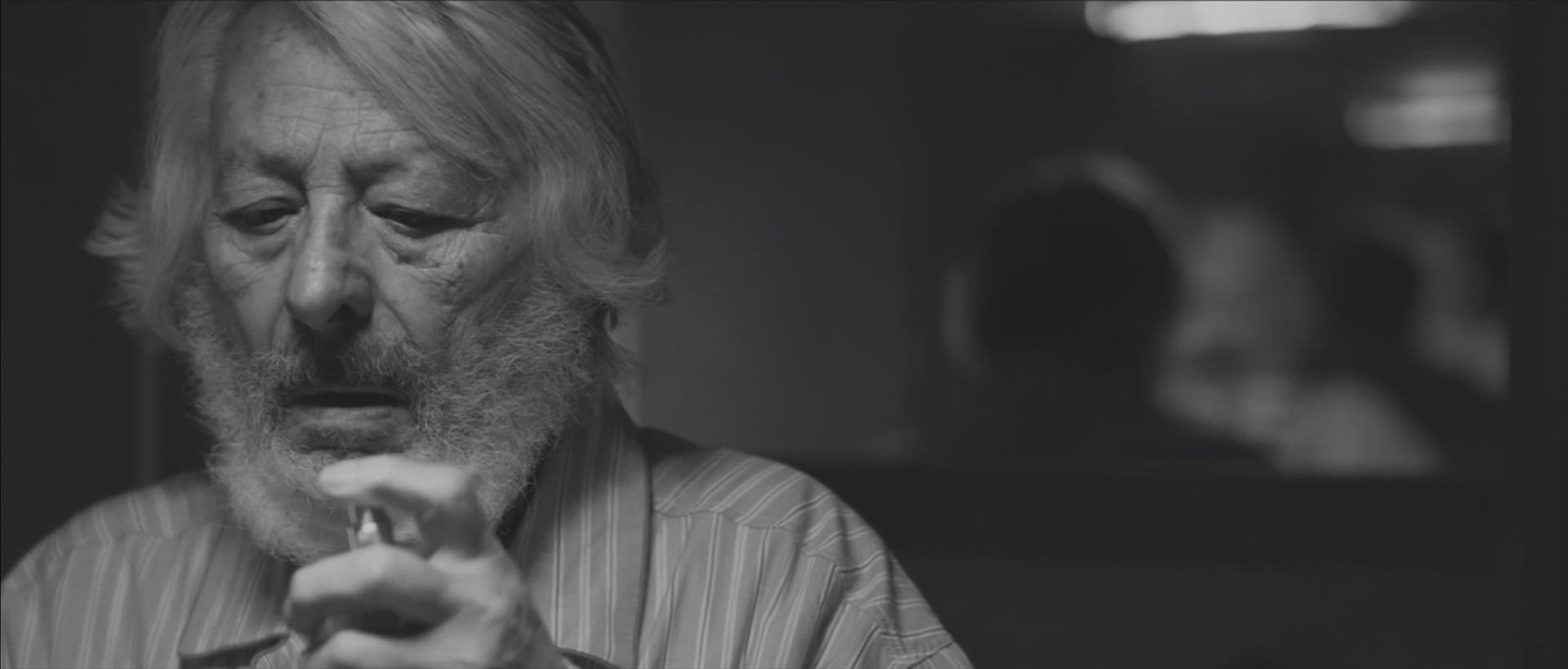

In copertina: Renato Zangheri in piazza a Bologna