Più libri più liberi, dal 4 all’8 dicembre, presso La Nuvola a Roma. La misura del mondo

Dal 4 all’8 dicembre torna a Roma Più libri più liberi, la fiera Nazionale interamente dedicata alla Piccola e Media Editoria. La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE), come ogni anno si terrà nello scenografico edificio de La Nuvola dell’Eur.

Quest’anno 597 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo.

Cinque giorni e più di 700 appuntamenti in cui ascoltare autori, assistere a letture, confronti, dibattiti e incontrare gli operatori professionali.

Più libri più liberi è promossa e organizzata dall’Associazione Italiana Editori, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, Regione Lazio, Roma Capitale, Camera di Commercio di Roma e ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e di Poste Italiane. È realizzata in collaborazione con Istituzione Biblioteche di Roma, ATAC azienda per i trasporti capitolina, EUR Spa, Dior e si avvale della Main Media Partnership di Rai con il Giornale della Libreria. La manifestazione è presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice. Il programma è a cura di Chiara Valerio.

IL TEMA: LA MISURA DEL MONDO

Il tema di questa 23° edizione è La misura del mondo e rende omaggio alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, viaggiatore e autore de Il Milione. Da questo capolavoro della letteratura di viaggio ai romanzi classici contemporanei, l’edizione 2024 di Più libri più liberi è dedicata all’immaginazione che è misura esatta del mondo e di ciò che esso contiene. Se leggere è percorrere nuovi territori e pensieri, i libri ne diventano la carta geografica.

L’AUDITORIUM NELLA NUVOLA

Anche quest’anno nell’Auditorium della Nuvola si terranno gli eventi con i protagonisti del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’informazione.

Per la prima volta ospite della fiera, la scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett presenterà il suo ultimo libro La donna che fugge in un dialogo con Chiara Valerio e approfondirà alcune tra le tematiche più ricorrenti della sua produzione letteraria, come la discriminazione di genere, i pregiudizi e l’emarginazione sociale.

Per la prima volta ospite della fiera, la scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett presenterà il suo ultimo libro La donna che fugge in un dialogo con Chiara Valerio e approfondirà alcune tra le tematiche più ricorrenti della sua produzione letteraria, come la discriminazione di genere, i pregiudizi e l’emarginazione sociale.

Sarà intervistato da Licia Troisi il fumettista italiano più seguito sui social Sio, pseudonimo di Simone Albrigi, nell’incontro Un giga incontro su alberi e cani parlanti, e anche esseri umani parlanti. Fine.

Il professore Alessandro Barbero sarà in fiera per presentare il suo Romanzo russo, insieme a Loredana Lipperini, ambientato in Russia nel periodo immediatamente precedente alla caduta del Muro di Berlino.

Interverrà anche il fisico Carlo Rovelli, che in occasione dei 10 anni di Sette brevi lezioni di fisica ci guiderà attraverso alcune tappe inevitabili della rivoluzione che ha scosso la fisica nel XX secolo, in dialogo con Marco Motta.

In un virtuale gruppo di lettura Jonathan Bazzi, Gaja Cenciarelli, Roberto Saviano e Licia Troisi dialogheranno su quanto la rappresentazione di sé stessi dipende da noi, quanto dalla geografia, quanto dall’economia, quanto dagli altri, quanto dalla fantasia, in Pregiudizi, luoghi comuni e fior di fragola, moderato da Serena Dandini.

Lo storico Luciano Canfora terrà una lectio magistralis a partire dal suo nuovo libro La guerra del Peloponneso che ricostruisce l’origine e le conseguenze della più cruenta delle guerre combattute tra i popoli greci nel quinto secolo a.C., introdotto da Giuseppe Laterza.

Diego Bianchi e Nicola Lagioia parleranno di come si costruisce un palinsesto di un programma televisivo e di un giornale nell’incontro Fare e far fare: essere autori ed essere in una redazione di autori a partire da Propaganda e Lucy, moderati da Paolo Di Paolo.

The grocery and The publishing (house) – Riflessioni intorno all’editoria è il titolo del dialogo tra Chiara Valerio e Zerocalcare a partire dalla nuova collana Cherry Bomb diretta da Zerocalcare.

Nell’incontro Boccaccio e Petrarca in musica Eleonora Cardellini e David Riondino, insieme a Maurizio Fiorilla introdurranno dei brani musicali, eseguiti dal vivo da un gruppo di musicisti, tratti dai loro album dedicati al Decameron di Giovanni Boccaccio e al Canzoniere di Francesco Petrarca.

L’incontro di chiusura della fiera sarà dedicato anche quest’anno al ricordo di Michela Murgia, in una diversa ma sempre attesa presenza.

LA MISURA DEL MONDO: AUTORI STRANIERI

Tra i moltissimi ospiti di questa edizione molto atteso è il pluripremiato giornalista e scrittore Patrick Winn – ha ricevuto il Robert F. Kennedy Journalism Award, un premio del National Press Club e per tre volte gli Human Rights Press Awards di Amnesty International –, che sarà a Più libri più liberi per presentare il suo libro Narcotopia, in dialogo con Roberto Saviano e con la moderazione di Giovanna Pancheri.

L’intersezione tra studi femministi, queer e razziali saranno al centro dell’incontro con la scrittrice femminista e studiosa indipendente Sara Ahmed, che presenterà Il manuale della femminista guastafeste, insieme a Maya De Leo. Fra gli ultras. Viaggio nel tifo estremo è il titolo del libro dello scrittore e giornalista britannico James Montague, che ci aiuterà a comprendere cosa significhi essere ultras oggi.

L’intersezione tra studi femministi, queer e razziali saranno al centro dell’incontro con la scrittrice femminista e studiosa indipendente Sara Ahmed, che presenterà Il manuale della femminista guastafeste, insieme a Maya De Leo. Fra gli ultras. Viaggio nel tifo estremo è il titolo del libro dello scrittore e giornalista britannico James Montague, che ci aiuterà a comprendere cosa significhi essere ultras oggi.

Lo scrittore colombiano Andrés Felipe Solano presenterà insieme a Dario Ferrari il suo ultimo romanzo dal titolo Gloria, nel quale ripercorre uno dei giorni più significativi della vita di sua madre.

Incontreo con l’artista, curatrice e scrittrice Moshtari Hilal che presenterà il saggio e libro d’artista Bruttezza insieme a Igiaba Scego, nel quale viene scardinata l’idea che brutto e bello siano categorie reali, dimostrando che invece si tratta di concetti politico-economici, utili a veicolare l’odio nei confronti di corpi e identità non conformi.

Quando migrano, gli uccelli sanno dove andare è il terzo romanzo di Usama Al Shahmani, scrittore iracheno rifugiato in Svizzera anche a causa di una piéce teatrale che criticava aspramente il regime iracheno, presentato in fiera insieme a Saverio Simonelli.

La scrittrice americana Xochitl Gonzalez presenterà Olga muore sognando, un racconto familiare a cui si intrecciano temi politici. Si confronterà con ironia e profondità sul più antico dei dibattiti l’autore comico britannico David Baddiel, che interverrà in fiera insieme a Marino Sinibaldi per presentare Il desiderio di Dio. Chi non vorrebbe che esistesse?.

Lo scrittore e filosofo Didier Eribon presenterà Vita, vecchiaia e morte di una donna del popolo, testo nel quale la morte della madre in una struttura assistenziale per anziani diviene occasione d’indagine sociale, con Rosella Postorino.

Nel suo L’Africa non è un paese, il giornalista britannico di origine nigeriana Dipo Faloyin rifletterà con Francesca Mannocchi sulle differenze – culturali, sociali, economiche – e sulle singolari condizioni di ciascun paese africano, con l’intento di distruggere gli stereotipi superficiali con cui l’Occidente è solito guardare al suo continente d’origine.

La cronaca spietata e disillusa degli ultimi anni della giovinezza della protagonista di Tagliare il nervo verrà restituita dall’autrice spagnola Anna Pazos in dialogo con Valeria Montebello. Il filosofo e sociologo Geoffroy de Lagasnerie presenterà 3 (Tre), frutto dell’amicizia e del sodalizio intellettuale gli scrittori e sociologi Didier Eribon ed Édouard Louis, nel quale riflette su come al familismo si può contrapporre la potenza dell’amicizia, con Ilaria Gaspari.

Nella presentazione di Storia naturale del silenzio l’ecoacustico Jérôme Sueur ci spiegherà, in un dialogo con Andrea Colamedici, i silenzi nell’evoluzione, nel comportamento animale e nell’ecologia.

Lo studente del Divino è il titolo del romanzo d’esordio dello scrittore e insegnante Michael Cisco, considerato uno dei pionieri della weird fiction e del neogotico, che sarà presentato in fiera con Leonardo G. Luccone e Chiara Reali.

Sarah Bernstein presenterà Esercizio di obbedienza con Licia Troisi, un libro che esplora le oscure dinamiche familiari della protagonista, costretta a ritornare nel remoto Paese del Nord da cui proviene e dal quale era scappata.

L’abolizione delle specie è il testo dello scrittore tedesco Dietmar Dath, in cui costruisce un mondo dove la teoria dell’evoluzione, la matematica e la musica ridefiniscono i destini degli abitanti della Terra e dei loro discendenti, con Vanni Santoni e Paola Del Zoppo.

Da quando è cominciata l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia la giornalista e scrittrice Katerina Gordeeva ha viaggiato tra i centri profughi per raccogliere le testimonianze dirette della guerra: Oltre la soglia del dolore è il resoconto di questa esperienza, in dialogo con Mario Caramitti. Fabian Scheidler presenterà il suo La fine della megamacchina, una genealogia che ripercorre cinque secoli di capitalismo.

Sarà in fiera per presentare il suo ultimo romanzo lo scrittore, regista e drammaturgo colombiano Efraim Medina Reyes, dal titolo La miglior cosa che non avrai mai.

L’estate senza ritorno, opera iconica della letteratura balcanica contemporanea sfigurata in passato dai tagli imposti dalla censura comunista, sarà presentato dall’autore albanese Besnik Mustafaj con Roberto Alessandrini e S.E. Anila Bitri, letture di Paolo Manganiello.

Lo scrittore cinese Liu Zhenyun incontrerà il pubblico insieme a Patrizia Liberati in occasione della presentazione di Una frase ne vale diecimila, romanzo tradotto in oltre 12 lingue da cui sono state tratte una serie televisiva, un film e un’opera teatrale.

La scrittrice ceca Sylvie Richterová racconterà il romanzo Il secondo addio con Leonardo G. Luccone mentre la poetessa spagnola Virginia Aguilar Bautista ci condurrà lungo i sentieri di Seguire una buca, con Lia Ogno.

Lo scrittore argentino Edgardo Scott presenterà Viandanti insieme a Camilla Cattarulla, raccontando aneddoti e vite di autori e pensatori che hanno fatto del camminare la ragione più autentica della propria creatività.

LA MISURA DEL MONDO: AUTORI ITALIANI

Nei cinque giorni della fiera sarà possibile ascoltare e incontrare molti importanti autori italiani e assistere alla presentazione di speciali novità dai cataloghi dei piccoli e medi editori nazionali.

Camilleri 100 tra letteratura, radio, tv, cinema e teatro sarà l’incontro dedicato ad Andrea Camilleri uno degli scrittori più amati, letti e conosciuti in Italia.

Sarà presentato in fiera il romanzo di Barbara Alberti Delirio, testo che stravolge il modo di raccontare il desiderio affermando che la vita è vita fino all’ultimo, con Olga Campofreda, Mavie Da Ponte e Greta Olivo.

Ne La passione secondo Maria il filosofo Massimo Cacciari partirà dalla celebre opera di Piero della Francesca per riflettere attorno alla figura della madre di Dio.

Ne La passione secondo Maria il filosofo Massimo Cacciari partirà dalla celebre opera di Piero della Francesca per riflettere attorno alla figura della madre di Dio.

Nella presentazione di Corpi che contano l’autrice Nadeesha Uyangoda indagherà insieme a Maura Gancitano il complesso tema del rapporto tra corpo e pratica sportiva, alternando il racconto autobiografico alla narrazione di alcuni momenti chiave della storia dello sport.

L’autrice Giulia Siviero rifletterà con la filosofa Giorgia Serughetti sulle pratiche militanti del femminismo a partire dal libro Fare femminismo, invitando a recuperare desideri ed esperienze di sorellanza e sovversione.

Nella presentazione di Lettere sulla luce il filosofo Emanuele Coccia e il fotografo Paolo Roversi rifletteranno, ognuno a partire dai propri privilegiati strumenti di lettura del mondo, attorno alla luce.

Per fronteggiare il presente e le sue complessità l’autrice Silvia Ballestra nel suo Una notte nella casa delle fiabe ricomincia dalla fiaba, il luogo privilegiato dell’infanzia ma soprattutto uno spazio di creazione libera e disinibita da cui partire per ripensarsi, ne parlerà insieme a Nadia Terranova.

L’autore Vanni Santoni presenterà Personaggi precari con Giordano Meacci, nel quale traspone la narrazione del precariato dalla semplice cronaca alla stessa struttura del testo.

La cantautrice e scrittrice Erica Mou presenterà Una cosa per la quale mi odierai, insieme a Concita De Gregorio: la storia di Erica che, durante la gravidanza, trova il coraggio di leggere il racconto della malattia di sua madre.

L’isola dei femminielli è un libro coraggioso che narra un pezzo dimenticato della storia italiana: lo scrittore Aldo Simeone ricostruisce la vicenda di alcuni giovani che vennero puniti per la loro diversità, con Gianfranco Goretti e la moderazione di Sabina Minardi.

La storica Anna Foa spiegherà come qualunque sostegno ai diritti di Israele non possa prescindere da quello dei diritti dei palestinesi nella presentazione di Il suicidio di Israele, in dialogo con Marco Damilano.

Vittorio Sgarbi in Natività racconta il rapporto tra la Madre e il Figlio per come l’arte lo ha indagato nel corso dei secoli, con Vania Colasanti.

New York non è una semplice città: è un microcosmo a sé, una scoperta continua, un viaggio nel tempo che faremo nell’incontro La mia New York. Guida definitiva per non tornare ogni volta a Times Square di Alexio Biacchi e Alessandro Cattelan, in dialogo con Matteo B. Bianchi e Gianmario Pilo.

Lo scrittore Tommaso Pincio presenterà Panorama raccontandoci di come ci si può innamorare di qualcuno che non si è mai incontrato, con Antonio Gnoli e le letture di Galatea Ranzi. Si terrà in fiera una puntata extra del podcast Cose (molto) preziose della scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini: un podcast fatto di interviste settimanali a autori e autrici contemporanei o ripescaggi.

Sarà presentato in fiera Femminismo terrone. Per un’alleanza dei margini con le autrici Valentina Amenta e Claudia Fauzia in dialogo con le Karma B., uno spunto prezioso per chiunque voglia comprendere e combattere le ingiustizie che ancora oggi colpiscono il Sud e i sud.

La scrittrice Carola Susani tratteggia la storia di una famiglia, due genitori e cinque figli, dal fascismo al dopoguerra nella presentazione de Il libro di Teresa, con Teresa Ciabatti.

Valerio Mastandrea. Per caso ma non per sbaglio è il titolo del libro di Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli che ricostruisce il percorso artistico del più inafferrabile tra gli attori italiani, in grado di attraversare con naturalezza commedia e dramma, cinema popolare e film d’autore, inquietudine e disincanto, con Rosanna Carnevale, Fabio Ferzetti, Valerio Mastandrea ed Emiliano Morreale.

Lo scrittore Christian Raimo ricostruirà una sorta di antistoria della scuola italiana e racconterà la nascita dell’educazione popolare nella presentazione di Scuola e Resistenza. L’attivismo pedagogico tra fascismo e democrazia, con Angela Gennaro. Si discuterà della storia delle pratiche pacifiste in Le tecniche della nonviolenza, testo pubblicato la prima volta nel 1967 e scritto sulla falsariga dei “manuali di guerriglia” che circolavano in quegli anni ma opposto nella vocazione, con l’autore Aldo Capitini e l’intervento di Goffredo Fofi, Piero Giacché e Nichi Vendola.

Due libri del filologo e biblista Piero Boitani saranno presentati in fiera: Plato’s poem con Paolo Febbraro e Filippo Laporta e Il grande racconto dei classici, un viaggio che muove dalla Grecia dell’epica omerica, della tragedia e della storiografia e approda poi a Roma e al suo prezioso lascito letterario, con Matteo Nucci.

Exit reality è il titolo di un incontro durante il quale Edoardo Camurri, Vanni Santoni e Valentina Tanni si confronteranno sulla realtà e sulle sue alterazioni, per scoprire alcuni aspetti dell’esistenza ancora inediti.

I romanzi e la musica è il titolo del dialogo tra Angelo Carotenuto, in libreria con Viva il lupo e Sandro Veronesi, autore di Settembre nero. Franceso Rutelli rifletterà su come cambiano le città nel mondo e come restituire forza al modello italiano delle ‘cento città’ e dei territori in Città vince, città perde.

La presentazione del libro L’acquetta di Giulia di Simona Feci sarà occasione per scoprire insieme a Michele Di Sivo e Lisa Roscioni l’esistenza di una rete di mogli avvelenatrici nella Roma del Seicento.

Si rifletterà sul senso della valutazione all’interno del sistema nell’incontro La scuola ha ancora bisogno di voti?, in un confronto che partirà dal libro La valutazione che educa tra l’autore Cristiano Corsini e Gaja Cenciarelli.

Sarà approfondita l’intrinseca vocazione ecologista delle culture religiose durante la presentazione di L’ecologia dell’anima di Antonella Castelnuovo, con Roberto Della Seta.

Con l’hashtag #leparolevalgono l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani si propone di raccontare l’evoluzione della lingua italiana attraverso i testi della nuova generazione di artiste e artisti.

Su Le parole dei romanzi è centrato l’incontro con la linguista e italianista Valeria Della Valle e lo scrittore Francesco Piccolo, moderato da Paolo Di Paolo, mentre su Le parole dell’arte quello con la scrittrice Melissa Panarello e la street artist, pittrice, illustratrice e scenografa Alice Pasquini.

Per Le parole del cinema i registi e sceneggiatori Fratelli D’Innocenzo saranno in dialogo con Tommaso Pincio.

La scrittrice Nadia Fusini presenterà il suo testo, radicalmente femminista, dal titolo Chi ha ucciso Anna Karenina? insieme a Nadia Terranova.

Ci saranno suggestioni di paesaggi e di luoghi, storie di persone e di lupi dell’Appennino, riflessioni di solitudine e di comunità nella presentazione di Altritudini, il libro di Francesca Camilla d’Amico, in dialogo con Ilaria Canali.

Il frutto di un lungo decennio di esperienze vissute in Urss dalla professoressa Laura Salmon sarà al centro della presentazione di C’era una volta l’Urss, Storia di un amore, con Moni Ovadia.

La storia di Nora Ephron, straordinaria cuoca di piatti veri e di sentimenti sarà raccontata dall’autrice Angela Frenda in Una torta per dirti addio – Vita e ricette di Nora Ephron, con Sofia Fabiani alias Cucinarestanca e Cristina Marconi.

Una versione paradisiaca del Festival di Sanremo verrà discussa in Il festival degli dei di Marino Bartoletti con Gabriele Corsi. Sarà presentata in fiera la collana Pennisole con Gilda Policastro e Dario Voltolini.

Lo scrittore e attivista Fabrizio Acanfora, conosciuto per la sua attività di divulgazione scientifica riguardante lo spettro autistico, presenterà L’errore. Storia anomala della normalità.

In Eppur ci siamo l’autrice Alexa Pantanella ci aiuterà a tracciare l’impatto sulle persone delle narrative e dei discorsi sulla disabilità, in dialogo con Claudio Arrigoni. L’autore Leonardo Caffo introdurrà alla vita mentale, all’etica animale e ai contesti sociali in cui si sviluppa l’agire come proprio biologico della specie Homo Sapiens nella presentazione del libro Anarchia. Il ritorno del pensiero selvaggio.

In fiera interverrà Aurelio Picca per presentare La gloria, un dialogo sullo sport come gesto atletico e poetico con Antonio Gnoli. Gli incarnati è il titolo dell’ultimo romanzo di Alessio Caliandro, che porterà in un presente distopico, sullo sfondo di una Roma grigia e alienante, con Mario Desiati.

Rifletteranno sullo strumento che avrebbe dovuto rilanciare l’economia italiana dopo le chiusure per il Covid Luciano Capone e Carlo Stagnaro in Superbonus. Come fallisce una nazione, con Tito Boeri.

In Noi e la macchina gli autori Paolo Benanti e Sebastiano Maffettone rifletteranno sull’etica delle innovazioni digitali.

Invece di crescita economica, di sviluppo e di progresso di un Paese, ma soprattutto di lavoro, ci parleranno Raffaele Brancati e Carlo Carboni autori di Il lavoro in Italia oggi, in dialogo con Fabrizio Barca e Linda Laura Sabbadini.

La presentazione di Infinito Antonioni. Una ricerca rivoluzionaria sulle immagini a cura di Elisabetta Amalfitano e Giusi De Santis sarà un tentativo di restituire ad Antonioni la sua singolarità rispetto al panorama esistenzialista, con Enrico Magrelli.

La missione delle università generative che si concretizza nel conservare le qualità «umane» del pensiero è il centro della presentazione di Università generativa di Andrea Prencipe, con Paolo Di Paolo. Andrea Di Consoli sarà in fiera per presentare Dimenticami dopodomani e per parlare di una generazione di mezzo senza nascondere fallimenti e cadute, disincanti e amarezze, in dialogo con Franco Arminio.

In Trebisonda di Tommaso Braccini rivivono storia e leggenda di un impero, ne parleranno con l’autore Antonio Musarra e Chiara Valerio.

Il genere romance sarà protagonista di un dibattito dal titolo Il successo del romance come misura e creazione di mondi fantastici con la booktoker Elisa Alfano e le autrici Ella Archer, Jude Archer e Martina Ponente.

L’edizione 2024 di Un anno di storie, l’annuario che offre una fotografia della produzione narrativa italiana, sarà presentata in fiera da Tamara Baris, Paolo Di Paolo, Loredana Lipperini e Stefano Petrocchi.

Il dibattito dal titolo True Crime: i delitti che hanno stravolto la Capitale sarà occasione per ricostruire le storie degli omicidi di Cristiano Aprile e Alberica Filo della Torre insieme a Manfredi Matteo Filo della Torre, RobertoMorassut, Igor Patruno e Fabrizio Peronaci.

Un vagabondaggio intenso e avvincente nella storia economica del calcio sarà condotto da Luca Pisapia nella presentazione di Fare gol non serve a niente, con Letizia Pezzali.

Il giornalista e viaggiatore Alex Corlazzoli ci racconterà ciò che ha vissuto a contatto giorno e notte con i monaci in Diario da un monastero, in dialogo con Eraldo Affinati e Peter Gomez. Michel Dessì e Andrea Indini presenteranno Liberi di pensare mentre Emanuele Mastrangelo si interrogherà sulle origini del wokeismo e delle sue prassi a partire dal libro Wokeismo cancel culture oicofobia, con Daniele Scalea, moderati da Pasquale Ferraro.

UNA DIVERSA MISURA DEL MONDO

La misura è anche uno spazio morale, in cui il pensiero e le azioni umane valutano i significati delle cose in modo equilibrato. Una serie di incontri sarà dedicata al confronto tra voci esperte che dialogheranno per provare a comporre un significato comune.

L’evento dedicato a La misura delle donne vedrà in dialogo Maria Grazia Chiuri, prima donna a ricoprire il ruolo di Direttrice Artistica delle collezioni donna Dior dalla fondazione della Maison nel 1946, la scrittrice Teresa Ciabatti, lo scrittore Liv Ferracchiati, la fumettista Fumettibrutti e la scrittrice Maura Gancitano, con la moderazione di Chiara Valerio.

Donne che parlano di soldi (dopo aver corso coi lupi) è il titolo del confronto tra Melissa Panarello, Letizia Pezzali, Azzurra Rinaldi, Linda Laura Sabbadini ed Elena Stancanelli, moderato da Annalena Benini.

Sul tema della misura del mondo saranno incentrati anche due incontri in collaborazione con Sisem – Società Italiana per lo Storia dell’Età moderna. Il primo dal titolo Il tempo dell’altra. Carte, misure, desideri durante il quale si discuterà, attraverso racconti e immagini, del corpo femminile come metafora del tempo e dello spazio ma anche come emblema dell’alterità, corpo scrutato, misurato e rinchiuso, con Fernanda Alfieri e Lisa Roscioni. Nel secondo incontro invece Storia, misura del mondo, dal titolo di un piccolo grande libro di Fernand Braudel scritto nel 1944 durante la prigionia in un campo di concentramento, è una riflessione sul senso civile della storia e sulla storia come termometro di dove va una democrazia, con Francesco Benigno, Giorgio Caravale, Vinzia Fiorino, con la moderazione di Ilaria Sotis. Si rifletterà su Le parole della guerra nell’incontro tra la sociolinguista Vera Gheno e la giornalista Francesca Mannocchi, mentre si converserà su Le parole della scuola in quello tra l’autrice e insegnante Stefania Auci, lo scrittore e insegnante Christian Raimo e la storica Vanessa Roghi.

LA MISURA DEL CONFRONTO: SCRITTORI CHE PARLANO DI SCRITTORI

Scrittori che parlano di altri scrittori è una nuova formula proposta da Più libri più liberi, nata per conoscere meglio gli scrittori che amiamo attraverso la lente di altri scrittori, ci permetterà di scoprirne aspetti affascinanti.

Jonathan Bazzi racconterà di Simone Weil, Ginevra Lamberti di Tommaso Landolfi, Antonella Lattanzi di Gustave Flaubert. Rossella Milone ci parlerà di Eudora Whelty, Francesco Pacifico di Friedrich Durrenmatt.

E poi ancora Valeria Parrella di Anna Maria Ortese, Letizia Pezzali di Michel Houellebecq e Andrea Pomella di Thomas Bernhard. Infine Christian Raimo ci avvicinerà a David Foster Wallace.

LA MISURA DELL’INFORMAZIONE: I GIORNALI

Anche quest’anno Più libri più liberi sarà il palcoscenico per incontri e dibattiti con i protagonisti del settore dell’informazione.

Con audacia e schiettezza il giornalista Fulvio Scaglione racconterà la parabola di Volodymyr Zelens’kyj tra luci e ombre, consensi e contraddizioni, alla scoperta dell’uomo e del politico, nella presentazione del suo libro Zelens’kyj. L’uomo e la maschera, in dialogo con il giornalista Lucio Caracciolo.

Con audacia e schiettezza il giornalista Fulvio Scaglione racconterà la parabola di Volodymyr Zelens’kyj tra luci e ombre, consensi e contraddizioni, alla scoperta dell’uomo e del politico, nella presentazione del suo libro Zelens’kyj. L’uomo e la maschera, in dialogo con il giornalista Lucio Caracciolo.

La scrittrice e giornalista Annalisa Camilli presenterà il podcast Taccuini, progetto ambizioso di ricostruire le molte sfaccettature della vita appassionata e complessa di Tiziano Terzani.

Una lezione sul giornalismo sarà tenuta dalla stessa Annalisa Camilli con Nello Trocchia che spiegheranno come si scrive un reportage e analizzeranno il contesto in cui si fa questo mestiere e i suoi strumenti.

Discuteranno di Ciò che sembra così lontano da noi. Di Hamas e di Gaza le giornaliste Paola Caridi e Francesca Mannocchi, da sempre impegnate sui fronti di guerra.

Il giornalista Marco Travaglio sarà in fiera per presentare il libro Ucraina, Russia e Nato in poche parole, in cui analizza la Guerra dei Dieci anni di un Paese conteso.

Michele Gambino racconterà la sua esperienza di giornalista d’inchiesta e reporter di guerra nella presentazione di Un pezzo alla volta. L’educazione di un giornalista, in dialogo con Carlo D’Amicis, Claudio Fava e Giulio Gambino.

Il giornalista e scrittore Carmelo Sardo presenterà il romanzo Le notti senza memoria in cui ripercorre l’amore folle e delirante per una donna, insieme a Federica Benedittis e Costanza Calabrese, mentre un incontro sarà dedicato a Legami, il primo numero cartaceo della rivista multimediale Lucy. Sulla cultura dedicato al tema delle relazioni su cui si confronteranno Nicola Lagioia e Antonella Lattanzi, moderati da Elena Stancanelli.

Sulla base dei documenti d’archivio del Servizio federale di intelligence tedesco Gianluca Falanga farà luce sui criminali di guerra che furono assunti dai servizi segreti della Germania Ovest come “specialisti” per la lotta anticomunista in Gli uomini di Himmler, il passato nazista dei Servizi segreti tedeschi, con Tonia Mastrobuoni.

La Repubblica parteciperà alla fiera con una propria Arena Repubblica Robinson che ospiterà molti incontri con nomi prestigiosi del giornalismo, della cultura e dello spettacolo, tra cui il direttore Mario Orfeo, Stefania Aloia, CorradoAugias, Carlo Bonini, Stefano Cappellini, Lucio Caracciolo, Ascanio Celestini, Francesca Comencini, Concita De Gregorio, Massimo Giannini, Luigi Manconi, Ezio Mauro, Melania Mazzucco, Francesco Piccolo, Angelo Rinaldi e Paolo Rumiz.

LA MISURA DELLA SCIENZA

Una sezione del programma culturale sarà dedicata alla scienza, materia profondamente radicata nella nostra diretta esperienza del mondo, con esperti italiani e stranieri.

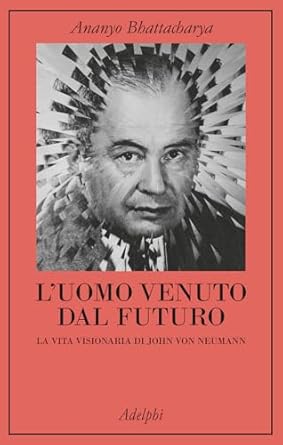

Saranno tre gli incontri in collaborazione con il Festival Scienza e Virgola organizzato dalla SISSA. Il primo farà il punto sull’editoria scientifica, moderato da Paolo Giordano e Chiara Valerio, partendo da uno struggente interrogativo: “ma perché nonostante l’alto livello delle pubblicazioni scientifiche tutti si iscrivono a lettere?” parteciperanno alcuni editori del settore, tra cui: Marco Bo, Isabella Nenci e Daniele Rosa. Nel secondo incontro, tra Valerio Magrelli e Paolo Zellini, si discuterà sull’infinito in poesia e matematica, con la moderazione di Paolo Giordano. Nel terzo lo scrittore e giornalista scientifico Ananyo Bhattacharya presenterà L’uomo venuto dal futuro, la biografia di John Von Neumann, matematico, informatico e ingegnere ungherese naturalizzato statunitense.

Saranno tre gli incontri in collaborazione con il Festival Scienza e Virgola organizzato dalla SISSA. Il primo farà il punto sull’editoria scientifica, moderato da Paolo Giordano e Chiara Valerio, partendo da uno struggente interrogativo: “ma perché nonostante l’alto livello delle pubblicazioni scientifiche tutti si iscrivono a lettere?” parteciperanno alcuni editori del settore, tra cui: Marco Bo, Isabella Nenci e Daniele Rosa. Nel secondo incontro, tra Valerio Magrelli e Paolo Zellini, si discuterà sull’infinito in poesia e matematica, con la moderazione di Paolo Giordano. Nel terzo lo scrittore e giornalista scientifico Ananyo Bhattacharya presenterà L’uomo venuto dal futuro, la biografia di John Von Neumann, matematico, informatico e ingegnere ungherese naturalizzato statunitense.

Ad arricchire la sezione anche una serie di incontri organizzati dal CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, tra cui la conferenza in diretta streaming in contemporanea con la base CNR Dirigibile Italia a Ny- Ålesund (Artico), una stazione di ricerca che fornisce supporto a numerosi progetti e con la Stazione italo-francese Concordia in Antartide, considerata un sito strategico per gli studi del clima terrestre.

Trotula, medica rivoluzionaria è il titolo della presentazione del libro di Emilia Zazza, un romanzo sull’eccezionale figura della donna che nel Medioevo rivoluzionò la medicina grazie a una nuova attenzione all’universo femminile, con Silvia Bencivelli e Chiara Tagliaferri.

Andrea Colamedici, Ilaria Gaspari e Lorenzo Gasparrini parleranno di quanto le rivoluzioni scientifiche abbiano misurato il mondo partendo dalla presentazione del libro L’incommensurabilità nella scienza di Thomas Kuhn.

Eleonora Marocchini ci guiderà insieme a Maura Gancitano nella scoperta della neurodiversità umana e della sua complessità, temi affrontati nel suo libro Neurodivergente. Capire e coltivare la diversità dei cervelli umani.

Si rifletterà sui miti che legano alcuni cibi all’insorgenza di determinate malattie con la biologa nutrizionista di Noos Elisabetta Bernardi e la conduttrice televisiva Sabrina Nobile nell’incontro Mangiare secondo la scienza. Nell’incontro Dio gioca a dadi con il mondo il professore di Fisica teorica Giuseppe Mussardo ricostruirà, in dialogo con il professor Giovanni Battimelli, la storia della meccanica quantistica attraverso i suoi protagonisti: da Heisenberg a Schrödinger, per arrivare ai suoi effetti travolgenti sulla scienza di oggi. L’astronomo e curatore scientifico del Planetario e Museo Astronomico di Roma Stefano Giovanardi presenterà il libro Passeggiate astronomiche portandoci a visitare metaforicamente il planetario, in un viaggio tra mitologia e psicologia, tra poesia e storia.

LA MISURA DELLE IMMAGINI: FUMETTI E ILLUSTRATI

Anche in questa edizione Più libri più liberi dedica una particolare attenzione al mondo del fumetto e del graphic novel.

Lo scrittore Daniele Mencarelli presenterà il suo nuovo libro C’era questa donna illustrato da Beatrice Bandiera, il racconto della madre di tutte le storie: la nascita di un bambino che è Re, nella povertà e nella solitudine.

Si intitola Infanzie e immaginari la presentazione della collana I Topi Immaginari e dei libri Dizionario segreto d’infanzia di Arianna Giorgia Bonazzi, A volte sparisco di Francesco Chiacchio e Infanzia di un fotografo di Massimiliano Tappari, con Paolo Di Paolo.

Sarà presentata in fiera la nuova collana di fumetti tascabili Chihuahua: le uscite di debutto, con interni in bianco e nero, nuovi disegni di copertina, saranno Il porto proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi e La profezia dell’armadillo di Zerocalcare.

Sarà presentata in fiera la nuova collana di fumetti tascabili Chihuahua: le uscite di debutto, con interni in bianco e nero, nuovi disegni di copertina, saranno Il porto proibito di Teresa Radice e Stefano Turconi e La profezia dell’armadillo di Zerocalcare.

La storia di Lanciotto Gherardi, antifascista militante e combattente per la Libertà morto il 19 luglio 1944, la mattina stessa in cui Livorno è stata liberata dai nazi-fascisti, sarà narrata da Eva Giovannini nella presentazione de L’ultimo partigiano con Marianna Aprile e Luciano Tirinnanzi.

L’autore e illustratore Antonio “Sualzo” Vincenti presenterà il suo nuovo lavoro L’improvvisatore in dialogo con Vanessa Roghi. Si interroga su cosa è un corpo Ilaria Rodella, autrice di Corpi sapienti, un manuale illustrato di filosofia per bambine e bambini che riflette sul rapporto tra noi e il mondo e che sarà presentato in dialogo con Maura Gancitano e Ilaria Gaspari.

Attraverso la storia del suo alter ego, Marco Petrella racconta di sé e della sua città regalandoci un memoir collettivo in forma di graphic novel in Si muove la città, con Giulia Cavaliere e Maicol&Mirco.

Protagonista di un incontro dal titolo Il manifesto di Più libri più liberi: le matite colorate come misura del mondo sarà lo stesso illustratore Antonio Pronostico, in un dialogo con Stefano Cipolla e Francesco Pacifico.

RAGAZZE E RAGAZZI

Da sempre uno dei settori più dinamici della piccola e media editoria italiana, la letteratura per i giovani sarà al centro di diversi incontri con gli autori. La scrittrice svedese Jenny Jägerfeld presenterà Grande, bro!, un romanzo che esprime tutta l’energia della preadolescenza, affrontando con una scrittura divertente il tema degli stereotipi di genere, presentato insieme a Deborah Soria.

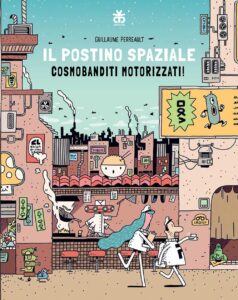

Il postino spaziale. Cosmobanditi motorizzati è il titolo del volume dell’illustratore e fumettista canadese Guillaume Perreault che insieme a Federico Appel ci farà scoprire le avventure di Bob, il postino dalla barba sfatta e dal carattere indolente che consegna posta nello spazio.

Il postino spaziale. Cosmobanditi motorizzati è il titolo del volume dell’illustratore e fumettista canadese Guillaume Perreault che insieme a Federico Appel ci farà scoprire le avventure di Bob, il postino dalla barba sfatta e dal carattere indolente che consegna posta nello spazio.

Sarà in fiera anche la scrittrice di origini cinesi Kelly Yang che presenterà insieme ad Annalisa Camilli e Liliana Liao il suo Motel Calvista, buongiorno! in cui racconta con tono leggero la storia di povertà e razzismo di Mia, emigrata dalla Cina, ricalcando le esperienze della scrittrice stessa.

Bitels di Giulio Fabroni è il titolo di un romanzo di formazione che intreccia la vicenda di un ragazzino scapestrato e intelligente con la grande avventura musicale dei Beatles.

L’agricoltura spaziale sarà il centro della presentazione di Piantare patate su Marte di Stefania De Pascale con Antonio Pascale. Susanna Mattiangeli presenterà con Roberto Sciarrone La Costituzione nelle parole, un progetto editoriale che contribuisce ad avvicinare i giovani alla Carta costituzionale e alla ricchezza della lingua italiana.

Atteso anche l’appuntamento con la giornalista Claudia Conte, autrice di La voce di Iside.

Partirà dal libro Stupore e poesia il dialogo tra l’autrice Lina Bolzoni e Mons. José Tolentino Mendonça, un excursus sulla tradizione magica della poesia e sul potere della parola.

Sarà presentata il graphic novel Uniti nella stessa lotta. Memorie di Giacomo Matteotti a cura di Stefano Catone, in cui è narrata la storia di Velia Titta e Giacomo Matteotti, in dialogo con Giuseppe Civati, Elena Matteotti e Amalia Perfetti. Alberto Cairo, lo scrittore che dal 1989 è delegato del Comitato Internazionale della Croce Rossa, sarà intervistato da Francesca Sforza per raccontare venti anni di esperienza professionale ed esistenziale in Afghanistan.

Il laboratorio che prende il titolo dal nuovo libro di Lilith Moscon, Xenia contro il tempo, condurrà i ragazzi in un’avventura tra il regno dei vivi e quello dei morti, tra vicoli, argini e palazzi da attraversare correndo a perdifiato.

E ancora, tra la serie di attività laboratoriali, un incontro dedicato al fumetto Brina, gatti a fumetti, con l’illustratore Christian Cornia e lo sceneggiatore Giorgio Salati.

Diciotto filastrocche, inno al divertimento condiviso tra adulti e bambini, sarà il tema del laboratorio a partire dal libro Con le mani posso di Mia Floridi, mentre sul tema dell’amicizia che supera stereotipi e pregiudizi sarà quello a partire dal libro Io e il mio cane di Felicita Sala e Luca Tortolini.

LA MISURA DELLA POESIA

I territori della poesia è il titolo dell’incontro curato dallo scrittore Gianni Montieri e della professoressa e scrittrice Anna Toscano durante il quale si leggeranno e racconteranno le poesie della poetessa israeliana Dahlia Ravikovitch e del poeta palestinese Ghassan Zaqtan.

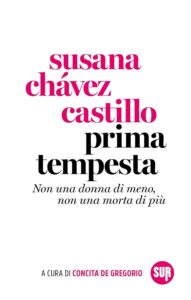

Lo scrittore Alessandro Raveggi sonderà i temi del lutto e della morte nella presentazione di In caso di perdita, in dialogo con Paolo Di Paolo mentre Valerio Magrelli presenterà il libro Il mestiere della poesia del poeta argentino Jorge Luis Borges. A ridare voce alle cinquantasette poesie di Susana Chàvez Castillo, l’attivista che ha ispirato Non una di meno, sarà Concita De Gregorio nella presentazione di Prima tempesta. Non una donna di meno, non una morta di più.

Lo scrittore Alessandro Raveggi sonderà i temi del lutto e della morte nella presentazione di In caso di perdita, in dialogo con Paolo Di Paolo mentre Valerio Magrelli presenterà il libro Il mestiere della poesia del poeta argentino Jorge Luis Borges. A ridare voce alle cinquantasette poesie di Susana Chàvez Castillo, l’attivista che ha ispirato Non una di meno, sarà Concita De Gregorio nella presentazione di Prima tempesta. Non una donna di meno, non una morta di più.

Si intitola Ladri, poeti e fingitori e prende spunto dalla vicenda della scorsa estate del ladro entrato in una casa nel quartiere Prati di Roma per commettere un furto, e catturato perché distratto dal libro “Gli dei alle sei. L’Iliade all’ora dell’aperitivo”, il confronto tra l’autore Giovanni Nucci e Paolo Di Paolo sull’importanza oggi di avere una visione poetica del mondo.

Il poeta Stefano Dal Bianco, vincitore della seconda edizione del Premio Strega Poesia, sarà intervistato da Stefano Petrocchi. Sarà a cura del Comitato nazionale per la celebrazione dell’VIII centenario della morte di San Francesco d’Assisi l’evento Vivere il cantico delle creature, con Antonio Colinas, Jesùs Losada, Davide Rondoni e don Antonio Spadaro. Due gli incontri in fiera organizzati in collaborazione con Pordenone Legge. Il primo, dal titolo La viandanza in Friuli Venezia Giulia, un racconto di luoghi aspri e magnifici, riguarda il camminare, sull’esempio degli antichi pellegrini, lungo un percorso difficile, che affatica ma fa anche emergere sentimenti profondi, con Luigi Nacci e Gianmaria Nerli. Il secondo Dopo Pasolini. La poesia in Friuli Venezia Giulia in cui Roberto Cescon, Claudio Damiani e Paolo Febbraro faranno un giro d’orizzonte dei recenti anni della poesia in regione.

LA MISURA DEL FUTURO

Ricordare il passato è fondamentale per capire il nostro presente e prospettare il futuro.

Nascono così i tre incontri con Diego De Silva, Donatella Di Pietrantonio e Antonio Pascale che hanno pubblicato uno o più libri con case editrici indipendenti all’inizio della loro carriera. Primo battito sarà un dialogo sui loro primi passi nell’editoria, a cura di Più libri più liberi e della conduttrice e autrice di podcast e trasmissioni radio Margherita Schirmacher.

Se la riscoperta degli esordi di alcuni affermati autori ci riporta al passato, l’occasione per uno sguardo al futuro sarà offerta da un’esperienza immersiva senza precedenti dedicata a “Il Milione” di Marco Polo. Grazie al visore Apple Vision Pro, inedito in Italia, i visitatori potranno immergersi completamente nel mondo descritto dal celebre esploratore veneziano. Questa tecnologia permetterà di visualizzare in modo straordinariamente realistico le meraviglie e le visioni fantastiche incontrate da Marco Polo durante i suoi viaggi, trasportando il pubblico in un’avventura sensoriale unica attraverso le pagine di questo storico resoconto.

LE ISTITUZIONI

Continua la collaborazione tra Più libri più liberi e le istituzioni nazionali e locali. Il Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, sarà presente in fiera con una serie di eventi in uno spazio dedicato. Così come la Regione Lazio che sostiene e prende parte alla manifestazione con un ricco programma di eventi e incontri per tutti. Anche Roma Capitale con l’Istituzione Biblioteche di Roma rinnova la sua partecipazione con un fitto programma di iniziative, letture, laboratori e mostre, nella sua Arena e nello Spazio Ragazzi. Confermata la partecipazione della Camera di commercio di Roma che ha realizzato uno spazio per gli editori del Lazio. Prestigiosa anche la presenza nel programma del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Hanno contribuito al programma culturale l’Ambasciata Argentina, Paesi Bassi, Svizzera e Uzbekistan. Confermata anche la presenza in fiera degli stand delle collettive regionali (Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Veneto e Umbria) e di partner come Biennale di Venezia, Biblioteca Paolo Baffi della Banca d’Italia, Cric, MAXXI, Polizia Moderna, Treccani e Uelci.

LA MISURA DEL RICORDO

L’edizione di Più libri più liberi 2024 è in memoria di Giulia Cecchettin, ammazzata l’11 novembre 2023, e di Giacomo Gobbato, ammazzato il 21 settembre 2024 per difendere una donna che era stata aggredita, e questo perché la violenza sulle donne non riguarda solo le donne ma riguarda tutti noi.

È dedicata a Patricia Chendi, editor della casa editrice Marsilio, che aveva portato in Italia, tra altri autori, Madeline Miller, grande passione di lettrici e lettori e di quelle lettrici e di quei lettori che sono i booktoker, e a Ernesto Franco, direttore editoriale dell’Einaudi, studioso e saggista. Più libri più liberi è la fiera dell’Associazione Italiana Editori, e grandi o piccoli, indipendenti o di gruppo, facciamo tutti lo stesso lavoro, ed è un mestiere prima di tutto fatto di persone. Ricordiamo i nomi. Misuriamo il tempo con i nomi, con le storie, con i libri.

Nel XIX secolo, il Delta e l’area Nord-Adriatica in generale conobbero resistenze popolari alle bonifiche, che con violenza cancellavano usi civici ed economie locali e disgregavano comunità. Grazie allo storico Piero Brunello, conosciamo la lotta contro le bonifiche delle valli di Cona e Cavarzere, oggi nella città metropolitana di Venezia, durata dal 1853 al 1861 [4]. Nota è anche l’opposizione di parte della popolazione di Massa Fiscaglia, nel Basso Ferrarese, alla bonifica della valle Volta, battaglia condotta con ogni mezzo e durata dal 1874 al 1880 [5].

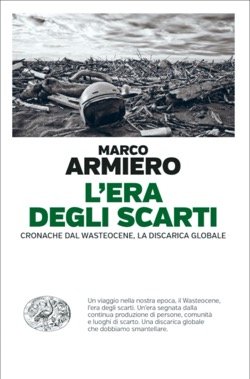

Nel XIX secolo, il Delta e l’area Nord-Adriatica in generale conobbero resistenze popolari alle bonifiche, che con violenza cancellavano usi civici ed economie locali e disgregavano comunità. Grazie allo storico Piero Brunello, conosciamo la lotta contro le bonifiche delle valli di Cona e Cavarzere, oggi nella città metropolitana di Venezia, durata dal 1853 al 1861 [4]. Nota è anche l’opposizione di parte della popolazione di Massa Fiscaglia, nel Basso Ferrarese, alla bonifica della valle Volta, battaglia condotta con ogni mezzo e durata dal 1874 al 1880 [5]. Allo storico dell’ambiente Marco Armiero dobbiamo il concetto di wasteocene [8], a intendere non solo l’era dell’immane accumulo di spazzatura ma l’era incentrata sugli scarti, intesi come relazioni di esclusione, dentro le quali determinate comunità e località sono designate come sacrificabili. Su queste comunità vengono scaricati, spesso letteralmente, i “costi esterni” dello sviluppo, ovvero l’inquinamento, i residui tossici, le merci giunte alla fine del loro ciclo e divenute immondizia.

Allo storico dell’ambiente Marco Armiero dobbiamo il concetto di wasteocene [8], a intendere non solo l’era dell’immane accumulo di spazzatura ma l’era incentrata sugli scarti, intesi come relazioni di esclusione, dentro le quali determinate comunità e località sono designate come sacrificabili. Su queste comunità vengono scaricati, spesso letteralmente, i “costi esterni” dello sviluppo, ovvero l’inquinamento, i residui tossici, le merci giunte alla fine del loro ciclo e divenute immondizia.