Daniele Lugli, idee, lotte, passione civile: “La difesa di cui abbiamo bisogno”

Ricorre in questi giorni l’anniversario della morte improvvisa dell’amico Daniele Lugli. Ripresentiamo qui il testo integrale di una sua lunga intervista realizzata da Dalia Bighinati per Telestense e trascritta da Elena Buccoliero. Ai lettori raccomandiamo anche la lettura dei numerosi articoli ed interventi di Daniele apparsi su Periscopio e presenti nel nostro archivio.[vedi qui]

La redazione di Periscopio

La difesa di cui abbiamo bisogno – I parte

Nella primavera 2015 Daniele Lugli è stato intervistato da Dalia Bighinati, giornalista di Telestense, tv locale di Ferrara. La conversazione prende spunto dalla campagna “Un’altra difesa è possibile” che allora aveva in corso la prima raccolta firme, per parlare più ampiamente di quale difesa ci sia necessaria a livello internazionale e non solo. Nell’anniversario della scomparsa di Daniele, riprendiamo i passaggi essenziali di quell’incontro.

(Elena Buccoliero)

“I conflitti anche estremi che ormai lambiscono l’Europa richiedono, proprio per la loro complessità, di non essere affrontati con la soluzione militare. Una convinzione, che non è solo del MN. Alla campagna “Un’altra difesa è possibile” hanno aderito oltre duecento associazioni, alcune piccole come il Movimento Nonviolento, altre di dimensioni ben maggiori come Cgil, Fiom, Lega Coop, Acli, Agesci… Associazioni di matrici differenti che hanno trovato un punto di convinzione comune. Mai si è mostrato che la soluzione militare sia idonea ad affrontare i conflitti, di solito serve a prepararne degli altri, o ad aggravare quelli esistenti. Ma proprio la complessità dei conflitti, lo scontro di culture differenti, di impostazioni diverse, la difficoltà persino di comunicare su basi comuni impone di avere altri strumenti di contatto e di difesa. Impone di trovare delle possibilità. Prima che i conflitti giungono al loro estremo, intanto, interventi che valgano o a mitigarli o a fargli prendere un’altra direzione”.

La diplomazia dovrebbe essere deputata a questo.

“Certamente, ma vediamo che anche la diplomazia degli stati incontra forti limiti, proprio per i forti interessi, anche spesso distorsivi, che gli stati portano. Mentre da un lato si afferma di voler combattere una certa situazione di ingiustizia all’interno di un paese, e questo diventa motivo di un intervento, contemporaneamente ci sono interessi potenti, magari di carattere economico, che predominano. Abbiamo visto invece che diplomazie dal basso, magari sostenute non dal piccolo Movimento Nonviolento ma dalla Comunità di Sant’Egidio, hanno avuto un effetto che interventi di carattere statuale non riuscivano ad avere”.

Nei conflitti, indipendentemente dagli interessi dichiarati, religiosi, culturali… ci sono sempre anche interessi ulteriori, per esempio quelli della lobby delle armi. Di fronte a questo, scegliere la difesa non armata e nonviolenta non è come andare contro un colosso con uno stuzzicadenti?

“Certo, la sproporzione è evidente. Ma proprio per quello si è pensato a dare strumenti di carattere istituzionale a questa intuizione. Che ci sia questa necessità, è avvertito. Gli stessi militari più avveduti ce lo dicono. In un dibattito che ho avuto ormai anni fa a Viterbo con il generale Mini – un generale importante, che in Kossovo ha assunto ruolo decisivo, ed è credo l’unico generale non americano che ha comandato una divisione di carri armati americani, quindi aveva conoscenza sul terreno – lui stesso riconosceva, come altri, che ci sono cose che i militari non possono fare. Proprio perché hanno bombardato fino al giorno prima, non sono adatti, poi, a ricomporre. Perché bene o male i conflitti finiscono. E anche durante i conflitti, una presenza civile preparata, non improvvisata, non allo sbaraglio, è in grado di mitigarne gli effetti più pesanti”.

Quali sono i contenuti di questa campagna?

“La campagna consiste nell’idea di istituire un Dipartimento per la difesa civile, non armata e nonviolenta, nel quale possano esprimersi capacità che hanno già avuto qualche terreno di traduzione, molto spesso basato solamente su un volontariato generoso. Stiamo parlando da un lato del servizio civile nelle sue dimensioni internazionali, ma anche e ulteriormente dei caschi bianchi, delle brigate per la pace, di formazioni di civili che sono intervenute nei conflitti. Persone che hanno fatto scelte anche estreme, nel collocarsi come scudi umani nei momenti in cui i conflitti erano aperti, però assumendo iniziative che hanno mostrato delle possibilità. Per esempio in Kossovo, ne conosciamo parecchie di queste esperienze. Hanno bisogno di avere un altro respiro, un’altra forza. Ecco, allora, i corpi civili di pace”.

Ci sono degli esempi in altri Paesi?

“Statuali no. Ci sono però degli esempi cospicui, per esempio in Germania, che forse per un lungo periodo, con i limiti che aveva rispetto al riarmo, ha sviluppato un’attenzione maggiore di quella che ha avuto il nostro Paese, e ha sviluppato interventi di una certa efficacia. Ma esempi ne abbiamo anche in Italia, con i caschi bianchi legati in particolare alla Papa Giovanni XXIII, un’esperienza che si è innestata anche su una parte del servizio civile. L’idea è quella che Langer nel ’95 aveva portato al Parlamento Europeo, perché quella a me sembra la sede giusta: istituire dei Corpi civili di pace in grado di intervenire anche fuori dai confini europei”.

Per non essere scambiati per dei pacifisti ingenui, che cosa lei si sente di dire in questo momento, rispetto al bisogno di difendersi dalla paura?

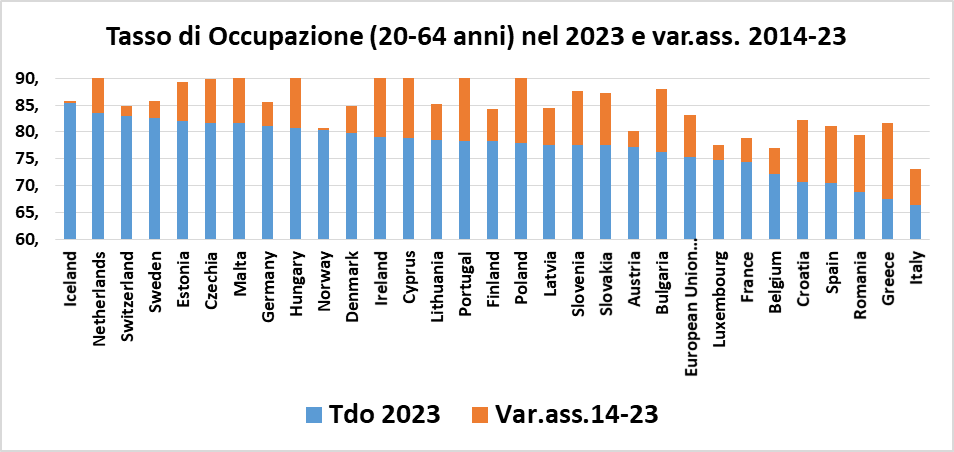

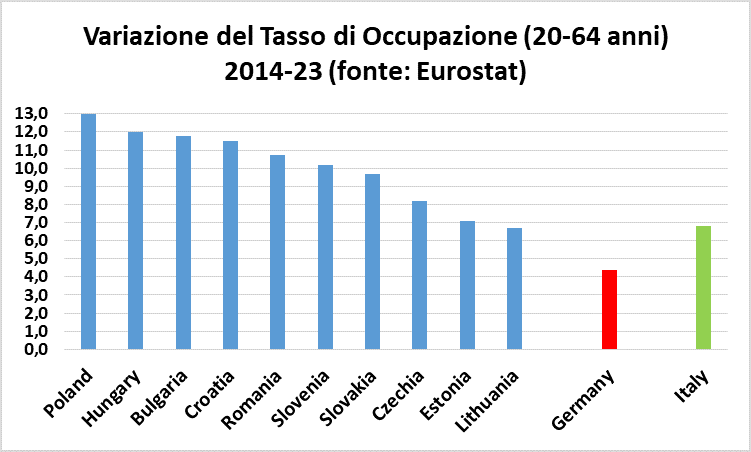

“Internamente, ora che il servizio miliare è stato come tale sospeso e c’è un servizio volontario, portiamo avanti l’idea che vi sia un servizio civile che si preoccupa di difendere l’ambiente, l’equilibrio idrogeologico… che difenda tutti noi da quello che davvero ci minaccia, come la disoccupazione, che oggi preoccupa almeno altrettanto quanto il pericolo esterno.

“Nelle relazioni internazionali si tratta di affiancare alla difesa militare un’altra possibilità di difesa, di intervento, di interlocuzione, sapendo che anche il nemico non è un monolite e che le possibilità passano – come si è visto nelle guerre passate – attraverso le conversioni, attraverso i mutamenti in positivo, attraverso dei punti di sbocco per cui non è vero che uno deve vincere tutto e l’altro deve perdere tutto ma si possono trovare dei punti di saldatura.

“E poi c’è il fatto di comprendere, credo, che è proprio di questa generazione il compito di tradurre quello che generazioni precedenti avevano avvertito come imprescindibile”.

Cioè?

“Nella nostra Costituzione, perché è scritto che l’Italia ripudia la guerra? Avevano scritto prima condanna, poi rinunzia, poi hanno trovato che ripudia era l’espressione più forte. E perché è scritto che la difesa dello stato è sacro dovere del cittadino, e dopo si parla del servizio militare obbligatorio? Originariamente veniva prima il comma sul servizio militare. L’inversione, per significare il fatto che la difesa è molto più del servizio militare obbligatorio, è dovuta a una richiesta di Aldo Moro, molto precisa e molto ben determinata. Così come è in Costituzione l’idea che l’esercito si conformi all’ordinamento democratico della Repubblica: è sempre il cittadino, nella sua pienezza e nella sua dignità, che difende se stesso e la sua comunità”.

La difesa di cui abbiamo bisogno – II parte

Nella prima parte dell’intervista raccolta nella primavera 2015 dalla giornalista Dalia Bighinati per Telestense, Daniele Lugli prendeva spunto dalla campagna “Un’altra difesa è possibile”, che allora era in pieno svolgimento, per parlare di corpi civili di pace e della necessità di costruire a livello internazionale forme non armate di prevenzione, mitigazione e ricomposizione dei conflitti.

Di seguito la seconda parte di quell’incontro, dedicata alle potenzialità e ai limiti della democrazia. La difficoltà, dice Daniele, è “avere il senso di quello che ci sta accadendo”.

(Elena Buccoliero)

In questi anni abbiamo sentito crescere la paura nei confronti dell’invasore, anche se è un invasore macilento che mette a repentaglio la propria vita per arrivare in Italia. Però questo è un tema dominante, insieme a venature fortissimamente razziste, e anche oggi i media lo favoriscono. Nei confronti di questa paura, il Movimento Nonviolento e gli altri movimenti dell’area, cosa argomentano?

Quando c’è la paura non c’è spazio per altro. Ed è vero che la paura come tale, quando c’è, bisogna prendere atto che c’è. Però è possibile, intanto, non farsene imprenditori, al contrario di alcune forze politiche, o di alcune forze che a fatica si possono chiamare culturali. E quindi comprendere il gioco molto sporco che si va facendo, su un elemento drammatico e però costante che è quello delle grandi migrazioni di massa che peraltro si volgono, al 90%, all’interno di questo terzo mondo in difficoltà, aumentandone le difficoltà. E si è visto anche una contrazione dell’immigrazione per quello che riguarda il nostro paese, collegata, ahimè, alla crisi economica. Persone che cercano un posto dove stare meglio molto spesso vedono l’Italia come un ponte per andare in Germania, in Danimarca, in Norvegia… paesi che hanno altre possibilità di occupazione, per cui il disagio nostro, quello di essere attraversati, è limitato rispetto al disagio delle persone che fanno questa scelta.

La difesa però innesca anche reazioni di tipo adrenalinico. Lei dice: va incanalata.

Esattamente. Per questo per noi è molto importante conoscere nel modo più approfondito e più preciso le situazioni per come si presentano. Non abbiamo nessun interesse a fare una rappresentazione irenica della realtà, vogliamo proprio vederci dentro. Non a caso sono i movimenti pacifisti ad avere studiato con più attenzione gli ultimi conflitti internazionali, e ad avere rilevato – questo è diventato ormai indiscutibile – che in ogni conflitto affrontato militarmente si è usciti peggio di come si era entrati. Gli stessi generali hanno detto: va bene, possiamo fare la guerra, ma ci dite per che cosa? E neanche si è capito verso quale direzione di pacificazione, di maggior giustizia, in qualche modo si andasse.

A Ferrara è venuto più volte Yadh Ben Achour, autorità militare e politica in Tunisia, colui che ha guidato una sorta di corte costituzionale per una transizione culturale e politica. Ha scritto un libro molto bello, “La tentazione democratica”. Questo ci dice che ci sono forze in quel mondo che vedono la democrazia come tentazione e come orizzonte. Il problema è, per noi, far vedere che la democrazia è in grado di mantenere le sue promesse. L’unica sua forza è proprio far vedere che nonostante le paure è in grado di mantenere le promesse che fa.

Però ha funzionato l’affermazione per cui la democrazia doveva essere esportata con gli eserciti.

Diciamolo semplicemente: è una cosa infame. Non è mai successo, e non potrà mai succedere. La democrazia deve essere vissuta quotidianamente. Anche nel nostro paese, nel momento in cui se ne avverte la fragilità, se ne avvertono i limiti, se ne avverte l’impotenza, non c’è niente che ce la imponga. Nonostante pensiamo in Europa di essere il cuore della democrazia.

Eppure le armi hanno sempre avuto il loro fascino, anche nei giochi dei bambini. Forse a scuola, nello studio della storia, non c’è abbastanza attenzione nel mantenere la memoria di quello che è stata la guerra. Dopo Auschwitz, altri genocidi sono avvenuti. Forse le nuove generazioni non sono abbastanza coscienti di quello che è accaduto.

Sì, però io credo che la difficoltà sia non solo quella di mantenere la memoria del passato, ma di avere il senso di quello che ci sta accadendo. Passaggi di disumanità che una situazione di pericolo, o come tale avvertito, rende generalizzati.

In questi anni abbiamo sentito crescere la paura nei confronti dell’invasore, anche se è un invasore macilento che mette a repentaglio la propria vita per arrivare in Italia. Però questo è un tema dominante, insieme a venature fortissimamente razziste, e anche oggi i media lo favoriscono. Nei confronti di questa paura, il Movimento Nonviolento e gli altri movimenti dell’area, cosa argomentano?

Quando c’è la paura non c’è spazio per altro. Ed è vero che la paura come tale, quando c’è, bisogna prendere atto che c’è. Però è possibile, intanto, non farsene imprenditori, al contrario di alcune forze politiche, o di alcune forze che a fatica si possono chiamare culturali. E quindi comprendere il gioco molto sporco che si va facendo, su un elemento drammatico e però costante che è quello delle grandi migrazioni di massa che peraltro si volgono, al 90%, all’interno di questo terzo mondo in difficoltà, aumentandone le difficoltà. E si è visto anche una contrazione dell’immigrazione per quello che riguarda il nostro paese, collegata, ahimè, alla crisi economica. Persone che cercano un posto dove stare meglio molto spesso vedono l’Italia come un ponte per andare in Germania, in Danimarca, in Norvegia… paesi che hanno altre possibilità di occupazione, per cui il disagio nostro, quello di essere attraversati, è limitato rispetto al disagio delle persone che fanno questa scelta.

La difesa però innesca anche reazioni di tipo adrenalinico. Lei dice: va incanalata.

Esattamente. Per questo per noi è molto importante conoscere nel modo più approfondito e più preciso le situazioni per come si presentano. Non abbiamo nessun interesse a fare una rappresentazione irenica della realtà, vogliamo proprio vederci dentro. Non a caso sono i movimenti pacifisti ad avere studiato con più attenzione gli ultimi conflitti internazionali, e ad avere rilevato – questo è diventato ormai indiscutibile – che in ogni conflitto affrontato militarmente si è usciti peggio di come si era entrati. Gli stessi generali hanno detto: va bene, possiamo fare la guerra, ma ci dite per che cosa? E neanche si è capito verso quale direzione di pacificazione, di maggior giustizia, in qualche modo si andasse.

A Ferrara è venuto più volte Yadh Ben Achour, autorità militare e politica in Tunisia, colui che ha guidato una sorta di corte costituzionale per una transizione culturale e politica. Ha scritto un libro molto bello, “La tentazione democratica”. Questo ci dice che ci sono forze in quel mondo che vedono la democrazia come tentazione e come orizzonte. Il problema è, per noi, far vedere che la democrazia è in grado di mantenere le sue promesse. L’unica sua forza è proprio far vedere che nonostante le paure è in grado di mantenere le promesse che fa.

Però ha funzionato l’affermazione per cui la democrazia doveva essere esportata con gli eserciti.

Diciamolo semplicemente: è una cosa infame. Non è mai successo, e non potrà mai succedere. La democrazia deve essere vissuta quotidianamente. Anche nel nostro paese, nel momento in cui se ne avverte la fragilità, se ne avvertono i limiti, se ne avverte l’impotenza, non c’è niente che ce la imponga. Nonostante pensiamo in Europa di essere il cuore della democrazia.

Eppure le armi hanno sempre avuto il loro fascino, anche nei giochi dei bambini. Forse a scuola, nello studio della storia, non c’è abbastanza attenzione nel mantenere la memoria di quello che è stata la guerra. Dopo Auschwitz, altri genocidi sono avvenuti. Forse le nuove generazioni non sono abbastanza coscienti di quello che è accaduto.

Sì, però io credo che la difficoltà sia non solo quella di mantenere la memoria del passato, ma di avere il senso di quello che ci sta accadendo. Passaggi di disumanità che una situazione di pericolo, o come tale avvertito, rende generalizzati.

La difesa di cui abbiamo bisogno – III parte

La nonviolenza può essere un criterio che orienta la buona amministrazione? Daniele Lugli ritiene di sì e lo spiega, facendo tesoro di molteplici esperienze: trent’anni di lavoro nell’Amministrazione Provinciale di Ferrara, tanta formazione ai dipendenti pubblici, due incarichi di assessore comunale e, dal 2008 al 2013, quello come Difensore civico della Regione Emilia-Romagna, una figura che Daniele riassumeva nell’idea dell’uomo-ponte per ricostruire la fiducia e il dialogo interrotto tra i cittadini e la pubblica amministrazione.

Di questi argomenti Daniele Lugli parla nella primavera 2015, intervistato dalla tv locale della sua città, Telestense, in dialogo con la giornalista Dalia Bighinati. Su queste pagine, nelle settimane precedenti, abbiamo ripreso la prima parte di quella conversazione, dedicata alla campagna “Un’altra difesa è possibile” e ai corpi civili di pace, e la seconda parte, sulle potenzialità e i limiti della democrazia.

(Elena Buccoliero)

Come presidente emerito del Movimento Nonviolento, accanto ai temi della pace e della nonviolenza, è sempre in prima linea quando si parla di lotta alla corruzione. Oppure, in positivo, di promozione della legalità. Fra violenza e diffusione di pratiche di illegalità ci sono delle relazioni?

Certamente. Va bene, quando parliamo di violenza noi pensiamo in genere alle sue manifestazioni estreme. Capitini diceva: scegliendo la nonviolenza io intanto ti dico che non ti ucciderò; io intanto ti dico che rispetto tutto quello che c’è, sono contento che ci sia, e ne voglio la libertà e ne voglio lo sviluppo – che è poi la definizione di nonviolenza che io prediligo. La corruzione, però, induce un elemento di incertezza, uno scadimento nelle relazioni tra le persone, oltre a essere poi veicolo della criminalità organizzata, che non scherza quando di violenza ha bisogno.

La corruzione si può intendere come versione soft della sopraffazione?

Non c’è dubbio. La corruzione è uno strumento attraverso il quale chi ha un potere economico, o comunque un potere di controllo nei confronti delle istituzioni democratiche, riesce a stravolgerne le regole. In questo senso è uno dei potentissimi elementi attraverso i quali una democrazia finisce nel discredito.

Quale può essere l’antidoto?

C’è bisogno di una trasparenza non fatta solo di carta. C’è bisogno di impadronirsi dei termini essenziali. Ho visto, ad esempio, fare bilanci ambientali con parametri complessi che un cittadino difficilmente può comprendere. Quando io ho visto portare via la ghiaia dalle cave, e entrare rifiuti, ho avuto chiaro che il nostro bilancio ambientale non poteva andare bene. Con questo voglio dire che tutti i discorsi sulla trasparenza e sul controllo delle amministrazioni devono essere portati alla capacità del cittadino. Occorre dare ai cittadini il filo per impadronirsi di questi temi, e che ciò avvenga con continuità. Nella mia piccola esperienza di Difensore civico regionale questo era uno dei temi che più mi impegnava. Il Difensore civico non è solo quello che solleva i ritardi della burocrazia – cosa utilissima e vera, certo – ma è colui che si impegna per costruire un ponte di fiducia tra amministratori e cittadini.

Da dove si può partire per fare questo?

Si parte da chi se la sente. Il problema è di avere, su questo, capacità, coerenza e continuità. Quante volte si sente dire che un sindaco che si era dichiarato contro la mafia risulta colluso!? Ma del resto i cittadini, che protestano contro la criminalità organizzata, se solo possono, cercano anche loro una strada di corruzione se questa può risultare conveniente.

Aldo Capitini nel ’44, appena liberata Perugia, la prima cosa che fa è istituire il Cos, il Centro di Orientamento Sociale, un luogo dove le persone si trovano due volte alla settimana, nel centro e in tutte le frazioni del comune di Perugia, e parlano insieme dei problemi che incontrano.

Oggi si direbbe che il web è salvifico perché mette in connessione persone anche molto distanti nella discussione su argomenti comuni.

Sì, ma non è sufficiente. È uno strumento importantissimo, ma il problema è come sempre il modo in cui gli strumenti si usano. E la rete non può sostituire il tempo dedicato all’ascolto. Spesso sui social troviamo dei monologhi in conflitto tra di loro e in una escalation continua, senza che ci sia nessun dialogo, nessuna discussione. “Discussione”, mi ha insegnato Capitini, è una cosa precisa. Vuol dire scuotere con forza. Scuotere che cosa? La tenuta degli argomenti che hai, quando li sottoponi al confronto con le posizioni dell’altro, e sei contento non quando vinci ma quando esci dalla discussione con argomenti migliori di quelli con cui ci sei entrato.

Per me, che venivo da una formazione avvocatesca, questa è stata un’acquisizione importante alla quale non riesco sempre a essere fedele. È stato capire che in una discussione devo uscire meglio di come ci sono entrato. Quando vedo che da un luogo, da un ruolo, esco più stupido e cattivo, vuol dire che è l’ora di smettere. E questo vale anche per l’uso dei social.

Tra le tecniche della nonviolenza c’è il sabotaggio. Oggi viene nominato anche a livello informatico, ad esempio nei confronti dell’Isis.

Certamente, c’è anche questo. E poi, per gli amici della nonviolenza, c’è tutto il campo della formazione nei confronti dei giovani. Chiediamoci perché l’Isis può attrarre, sia pure minoranze ristrette, ma giovani che sono cresciuti nel nostro paese, che ha infiniti difetti, ma certamente ha condizioni complessive di vita, e di rapporti e di relazioni, migliori di quelle che vengono prese a modello. Quindi proviamo a chiederci in quale modo efficace contrastare questa attrazione che i giovani sentono, dando loro la possibilità di fare qualcosa, qualcosa di decisivo, dall’interno della proposta che i nostri paesi imperfetti, ma con una solida Costituzione, possono offrire.

L’intervista integrale può essere vista su telestense a questo link.

E raccontando a Chiara Ferrari aveva proseguito: «La qualità, comunque, che mi colpì di tutta questa gente era la grandissima umanità, qualcosa che nel mondo della musica classica non avevo mai trovato. La musica classica è fatta di individualismo, mentre io sono interessata al genere umano, quasi più che al suono. Alla fine sono tornata nel piattume romano e ho cominciato a inventare canti popolari perché pensavo fosse così che si faceva: io sono popolo e allora faccio un canto popolare. Naturalmente il primo che scrissi partiva dall’arpeggio di re minore e un esperto capiva subito che non era affatto un canto popolare. Ma a quell’epoca non si era ancora esaminato tanto quel genere per comprendere come la musica potesse accompagnare. È stato comunque molto interessante per me e piano piano mi sono fatta una cultura da autodidatta, anche perché all’epoca non si studiava questo materiale. Poi, lavorando con Leydi, Bosio, Straniero, ho imparato tantissime cose».

E raccontando a Chiara Ferrari aveva proseguito: «La qualità, comunque, che mi colpì di tutta questa gente era la grandissima umanità, qualcosa che nel mondo della musica classica non avevo mai trovato. La musica classica è fatta di individualismo, mentre io sono interessata al genere umano, quasi più che al suono. Alla fine sono tornata nel piattume romano e ho cominciato a inventare canti popolari perché pensavo fosse così che si faceva: io sono popolo e allora faccio un canto popolare. Naturalmente il primo che scrissi partiva dall’arpeggio di re minore e un esperto capiva subito che non era affatto un canto popolare. Ma a quell’epoca non si era ancora esaminato tanto quel genere per comprendere come la musica potesse accompagnare. È stato comunque molto interessante per me e piano piano mi sono fatta una cultura da autodidatta, anche perché all’epoca non si studiava questo materiale. Poi, lavorando con Leydi, Bosio, Straniero, ho imparato tantissime cose».