Le ossa si lamentano, è l’artrosi

L’artrosi è un’alterazione degenerativa di un’articolazione nel suo complesso, causata dal deterioramento della cartilagine articolare e dell’osso sottostante, che provoca un grado variabile di limitazione funzionale e ha un impatto negativo sulla qualità di vita. La cartilagine, infatti, è un tessuto che riduce l’attrito fra le ossa e che quando si danneggia per usura perde la sua elasticità, diviene più rigida e più facilmente danneggiabile. Inoltre i tendini e i legamenti dell’articolazione si infiammano causando dolore. Se la condizione peggiora le ossa possono arrivare a sfregarsi l’un l’altra provocando dolore, gonfiore e rigidità. Anno dopo anno, i legamenti perdono la loro elasticità, le cartilagini si usurano e si assottigliano. Questa evoluzione naturale può talvolta causare delle difficoltà motorie, per esempio mentre si cammina le ginocchia si piegano con movimenti più o meno dolorosi. Dopo 50 anni, l’artrosi del ginocchio, la più ricorrente, colpisce 3 milioni di Italiani. In Italia, il 40% delle donne in menopausa sono vittime di una frattura legata alla fragilità delle ossa.

Alcuni dei fattori che possono favorire l’insorgenza di questa patologia sono: familiarità, sovrappeso e obesità, fratture e lesioni articolari, lavori che richiedono posizioni forzate (per es. stare inginocchiati a lungo) oppure il continuo utilizzo di alcune articolazioni (per es. le articolazioni delle dita delle mani), sport come il calcio, in cui si ha un’usura precoce delle cartilagini di piedi e ginocchia, malattie circolatorie che causano sanguinamento e danno nelle articolazioni (per es. l’emofilia, l’osteonecrosi avascolare), alcune forme di artrite (per es. gotta, pseudo gotta o artrite reumatoide) che danneggiano l’articolazione e la rendono più suscettibile ai danni della cartilagine.

I sintomi

I sintomi che caratterizzano l’artrosi sono il dolore articolare, la rigidità (soprattutto al mattino o dopo un periodo di inattività), la limitazione funzionale, gli scrosci articolari, la tumefazione delle articolazioni, in assenza di sintomi sistemici come la febbre. Il dolore, principalmente nelle fasi iniziali, è reso più acuto dal movimento e alleviato dal riposo, mentre nelle fasi più avanzate può essere presente anche a riposo e ostacolare il riposo notturno. In particolare si presentano: dolori vertebrali, cervicali, dorsali, lombari o coccigei; la perdita della sensibilità degli arti; sciatica e nevralgie; mal di testa e vertigini; difficoltà locomotorie, dolori articolari (ginocchio, anca, collo, polso…); dolori plantari, osteoporosi, disturbi del sonno; debolezza vescicale, del transito intestinale, della prostata; disturbi digestivi.

La diagnosi

La diagnosi di artrosi è effettuata mediante visita medica e viene confermata dalle radiografie e da esami medici tradizionali, quali diagnostica per immagini, visite specialistiche, ortopediche, geriatriche e fisioterapiche.

Cura e prevenzione

La terapia è orientata da un lato verso il trattamento degli episodi acuti e dall’altro alla loro prevenzione e al rallentamento del processo degenerativo articolare. In base alla gravità, l’artrosi viene distinta in 3 stadi. Specialmente nei primi due stadi, i pazienti possono trarre giovamento dai trattamenti osteopatici. Le infiltrazioni di cortisone e l’uso di lubrificanti articolari deve essere molto cauto perché nel tempo può aggravare il problema; nei casi più gravi, quando la malattia si trova in uno stadio molto avanzato, può essere necessario ricorrere all’intervento chirurgico, sostituendo una protesi all’articolazione danneggiata. I risultati delle protesi sono positivi sia per la durata (oltre il 90% di successo a 12 anni dall’intervento) sia per il recupero. Oggi sta acquistando una sempre maggiore importanza la prevenzione con l’uso di antiossidanti e di sostanze come la glucosamina e l’acido ialuronico.

Ma aggiungo che la prevenzione si basa sul concetto che l’articolazione deve sempre lavorare correttamente, in modo che le superfici articolari delle ossa possono scorrere l’una rispetto all’altra e garantire la lubrificazione della cartilagine ed una usura fisiologica e progressiva. Tutto questo si ottiene con un buon atteggiamento posturale, sia sul posto di lavoro che in macchina, e con una attività fisica moderata, ma regolare. L’esercizio mantiene sana la cartilagine, le escursioni del movimento e rafforza la capacità dei muscoli e tendini di assorbire le sollecitazioni. Lo stretching quotidiano è estremamente importante. Se la vita sedentaria è un male per le articolazioni che progressivamente si “disabituano” a lavorare, altrettanto o più dannosa è una attività sportiva troppo intensa o agonistica.

Esempi di artrosi

Può essere di tre tipi:

• Primaria, se è causata da fattori genetici ovvero idiopatica. Si manifesta con i noduli di Heberden.

• Secondaria, se è causata da fattori scatenanti quali traumi, interventi chirurgici o malattie reumatiche.

• Professionale, particolare tipo di artrosi secondaria, causata da un uso estensivo (tipico dell’ambiente professionale) di alcune articolazioni.

Da un punto di vista medico le artrosi più frequenti sono:

• Gonartrosi, ovvero artrosi del ginocchio.

• Rizartrosi ovvero artrosi dell’articolazione alla base del pollice.

• Coxartrosi ovvero artrosi dell’anca.

• Spondilartrosi ovvero artrosi delle articolazioni vertebrali.

Percorso osteopatico

Dopo aver costatato che i disturbi rientrano nella sua sfera di competenza, l’osteopata procede ad un esame palpatorio minuzioso del corpo nella sua globalità (scheletro, viscere e muscoli). Egli rintraccia, diagnostica e tratta le vostre disfunzioni, senza mai forzare il movimento naturale delle articolazioni. La sua tecnica esperta percepisce le reazioni articolari, scopre le eventuali tensioni e ripristina la mobilità perduta. Prima di considerare un intervento chirurgico e per limitare il consumo di antinfiammatori o antalgici, il trattamento osteopatico può aiutare a ritrovare un certo conforto.

Nessuna pratica, se non l’intervento chirurgico, riesce ad eliminare l’artrosi. Il trattamento osteopatico ha come obiettivo:

• la riduzione del dolore;

• la ripresa funzionale dell’articolazione interessata;

• la ripresa dello stile di vita precedente al momento in cui si è manifestata la sintomatologia

Con il trattamento osteopatico, il paziente ottiene ottimi risultati, e la sua attenzione nella gestione della vita quotidiana, gli permetterà di convivere con l’artrosi in modo decisamente soddisfacente.

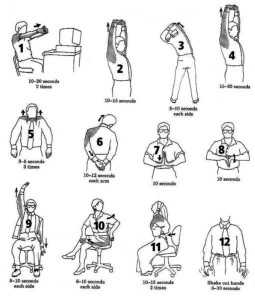

Nell’immagine alcuni esercizi da effettuare tre volte al giorno.

Quando consultare l’osteopata

Per fare un bilancio osteopatico dell’artrosi; prima di cominciare o riprendere un’attività fisica in presenza di artrosi; come integrazione ad una cura per l’artrosi. A titolo preventivo: dopo una storta, un movimento sbagliato, lunghe immobilizzazioni con gessi, interventi chirurgici, cadute senza lesioni visibili su radiografia;

dopo ogni traumatismo.

L’osteopata è un grande specialista della mobilità. La sua perfetta conoscenza della fisiologia, dell’anatomia e della patologia umana gli permette di rintracciare l’origine del vostro dolore, utilizzando la tecnica osteopatica appropriata.

* Nuccio Russo è osteopata, esercita a Trapani e a Ferrara

nucciorusso@hotmail.com