Da fantasia a realtà, in poco tempo il fenomeno dell’IA sembra ormai far parte della nostra vita. A che punto siamo arrivati?

In effetti si tratta di una realtà virtuale, ma anche sociale. Siamo in una fase in cui davanti ai nostri occhi si confrontano due modelli: da un lato un’evoluzione tecnologica partita ormai da mezzo secolo, ora guidata da una capacità di calcolo enormemente aumentata negli ultimi anni; dall’altra il fenomeno protagonista di questo cambiamento, immensi giacimenti di dati dovuti non soltanto ai vari device che utilizziamo, per lavoro o divertimento, ma dall’aumento della raccolta dati anche attraverso la sensoristica: penso alle automobili ma anche alle fabbriche, luoghi dove si accumulano grandissime quantità di informazioni riutilizzabili.

Quanto incide tutto questo sulla vita degli esseri umani?

In sostanza, le macchine che prima avevano bisogno di essere programmate oggi in parte si programmano da sole, svolgono funzioni che non hanno più bisogno di intervento umano, e si tratta di un cambiamento enorme, significativo e pervasivo, che riguarderà qualsiasi attività tra uomo e macchina. Per questo si deve trovare un modo di istituzionalizzare tale trasformazione, che produrrà determinate conseguenze in virtù di come la società la recepisce, perché è a seconda di come viene recepita che si producono determinati effetti.

Chi gestisce questa trasformazione oggi?

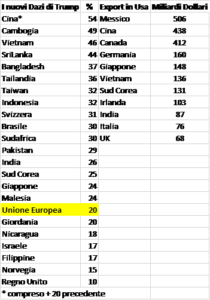

Ci troviamo di fronte a un modello tecnocapitalista, responsabile di un utilizzo oligopolista della potenza tecnologica, e questo è un grande rischio: abbiamo visto con Donald Trump quanto sia facile influenzare anche il potere politico. Se il modello tecnocapitalista diventa dominante, come loro stessi dichiarano (lo ha fatto recentemente Peter Thiel) il dominio del tecnocapitalismo non avrà più bisogno della democrazia.

La forza di questo libro, oltre all’analisi, è però anche nella proposizione di un modello alternativo a quelli appena descritti.

Di fronte a un’Europa immersa dentro una crisi gravissima l’idea è proporle allo stesso tempo la visione di una grande opportunità: riflettere sull’IA in maniera diversa rispetto ai modelli citati. In Europa siamo dotati dei computer più potenti al mondo, compresi quelli utilizzati in Italia da Cineca. Abbiamo a disposizione algoritmi, ricercatori universitari d’eccellenza, e una legislazione vigente in grado di mettere a disposizione di tutti la materia prima dell’IA per processare dati. E i dati in Europa sono prodotti anche da giornalisti, ingegneri, professori universitari, lavoratori delle fabbriche, materiale che può essere utilizzato in quanto beni non rivali, e gestibili grazie alla legislazione europea.

Quali differenze garantisce?

Le normative europee consentono di riutilizzare questi dati a chi li richiede, e questo può favorire un mercato democratico dei dati stessi, perché basato sulle regole della democrazia. Da qui si potrebbe creare un modello di IA inverso da quelli statunitense e cinese, gestito secondo regole per l’appunto democratiche, che produca beni comuni.

Beni comuni?

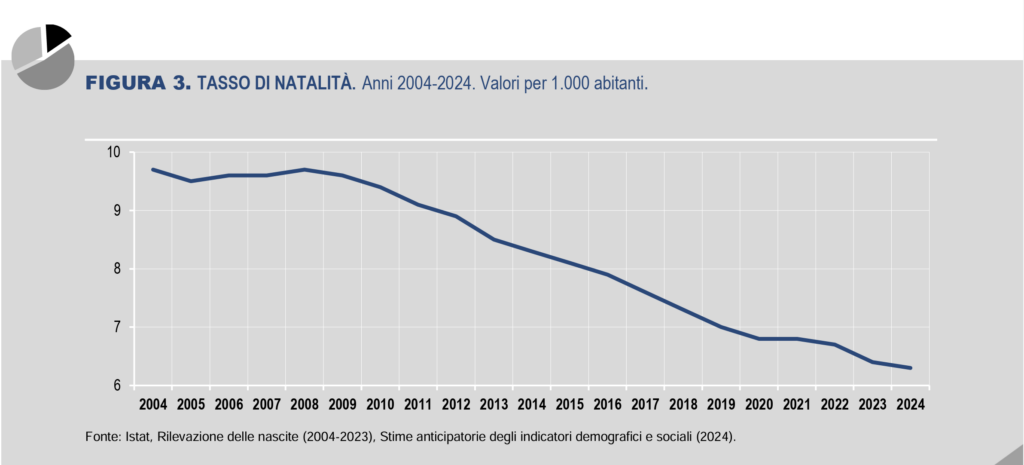

Esatto. Si tratta di un sistema già usato oggi per i beni comuni: penso all’Auser, che si avvale dell’IA per analizzare le telefonate nei call center del “Filo d’argento”, per raccogliere i segnali premonitori di situazioni che possono peggiorare nell’immediato futuro. Per fare un esempio, in una famiglia ormai basta poco a far scattare fattori che la riducano sotto il livello di povertà, e ci sono segnali premonitori che possono essere intercettati per intervenire prima e combattere una soglia di povertà sempre più diffusa. Un altro esempio di IA sociale ci arriva dal Politecnico di Milano, che attraverso l’IA ha intercettato quegli elementi che precedono l’abbandono universitario, dimezzandolo in poco tempo dal 20 al 10 per cento.

Ci sono possibilità per un’IA sociale anche in altri settori?

Penso al campo dell’energia. Ci sono comunità energetiche che possono attivare forme di produzione e consumo di energie rinnovabili con strumenti in grado di valutare maggior efficienza e consumo per i valori prodotti, che possono essere trasferiti nel territorio.

In che modo?

Per esempio si potrebbero effettuare scambi solidali di energia con gli imprenditori locali, perché un tetto di casa produce energia quando magari sei al lavoro, e si può scambiare con il tessuto imprenditoriale locale favorendo un’azione di sviluppo del territorio, attraverso strumenti di IA che analizzino la produzione e il bisogno di energia all’interno della rete indicata, secondo dopo secondo. Poi penso anche al sistema sanitario, come scritto nel libro.

Quale potrebbe essere il vantaggio in questo settore?

L’IA è prodotta da noi, e credo ci possa aiutare anche monitorando i nostri consumi alimentari, le abitudini di vita, costituendo così nuove basi da cui far scaturire una medicina preventiva virtuosa.

Come realizzare concretamente tutte queste proposte?

C’è bisogno di creare questi nuovi modelli e, ripeto, in Europa abbiamo tutto per farlo. Ma agli strumenti bisogna che si aggiungano i soggetti collettivi, quelli che nell’ultimo capitolo vengono raccolti alla voce “corpi intermedi”. D’altronde è già accaduto nella seconda industrializzazione di metà Ottocento, quando per mitigare e in alcuni casi contrastare gli effetti dell’industrializzazione i corpi intermedi del tempo furono determinanti.

Uno sguardo al passato per realizzare un nuovo futuro?

C’è bisogno di nuova linfa e nuova volontà di agire e organizzarsi, parafrasando Antonio Gramsci. Nel corso di questo passaggio all’industrializzazione digitale si deve fare in modo che gli stessi corpi intermedi, che contengono e raccolgono una grossa quantità di dati con i loro associati, diventino protagonisti e controllori dei processi di trasformazione in atto. In questo senso mi rivolgo anche al sindacato.

In che senso?

Mi riferisco in particolare, ma non solo, al grande patrimonio rappresentato dai Caaf, che conoscono nel dettaglio gran parte delle tendenze sociali nel Paese, come le pensioni, rispetto ai sussidi che lo stato eroga. Con i loro dati diviene possibile un’analisi non solo ex-post, perché quegli stessi dati possono diventare analisi predittive e influenzare un determinato percorso istituzionale. Utilizzate in questo modo, le potenzialità di un’IA sociale aumenterebbero in maniera esponenziale, mettendoci in grado di realizzare una società più giusta e riducendo le disuguaglianze crescenti.