LA VIGNETTA

LA CITTA’ DELLA CONOSCENZA

“Apprendere per essere”, un percorso virtuoso e trascurato

Scritto da Giovanni Fioravanti il . Pubblicato in In Evidenza, LA CITTA' DELLA CONOSCENZA / RUBRICA CESSATA, OPINIONI.

Con il Memorandum del 2000 l’Europa si proclama Società della Conoscenza e assume l’apprendimento permanente, vale a dire per l’intero arco della vita, come chiave di volta del suo futuro sviluppo centrato sul capitale umano come risorsa di saperi e di competenze.

Da allora l’Europa ha sdoganato gli apprendimenti informali e non formali, attribuendo ad essi la stessa dignità degli apprendimenti formali, ovvero di quelli acquisiti all’interno dei percorsi di istruzione tradizionali. Anzi, l’Europa ha fatto di più, ha chiesto ai paesi membri di istituire entro il 2018 modalità per la certificazione dell’apprendimento non formale e informale che consentano a tutte le persone di ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in questi contesti.

Nel 2012 la legge Fornero, in materia di riforma del lavoro, con i commi dal 51 al 61 dell’articolo 4 ha recepito le indicazioni europee in merito al riconoscimento ed alla certificazione degli apprendimenti informali e non formali. Ma la strada da percorrere per giungere “alla individuazione ed al riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale” è ancora molto lunga. Da un lato per l’insieme dei soggetti coinvolti che dovrebbero sedere intorno allo stesso tavolo, dal Ministro dell’istruzione, università e ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico, alle parti sociali interessate, dall’altro per via del taglio prevalentemente mercatistico che si è dato alla questione, dovuto essenzialmente alla miopia con cui si è convogliata l’istruzione permanente verso il mercato del lavoro, con le Regioni in prima linea a validare competenze e qualifiche rilasciate dagli operatori della formazione professionale.

Non si sa se per ignoranza o insipienza, ma le nostre classi politiche paiono immemori del rapporto dell’Unesco, noto come rapporto Faure dal titolo significativo “Learning to be”, “Apprendere per essere”, che già nel lontano 1972 assumeva l’istruzione nelle varie fasi della vita come strategica per lo sviluppo sociale e delle persone, come condizione per migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze di ciascuno, uscendo da una visione preminentemente scolastico-accademica dell’apprendimento.

Da allora si è dilatato lo spazio dei saperi, ma non si è dilatata la mente dei nostri governanti né a livello nazionale né ai livelli locali, nessuno riesce a rendersi realmente conto di come il quadro dell’istruzione e degli apprendimenti sia radicalmente mutato, di come sempre più sia cresciuto generosamente il numero delle molte cose che si imparano senza insegnamento piuttosto di quelle che si insegnano senza apprendimento. Forse è il caso davvero di occuparsene e di fare i conti con tutto ciò.

Il nostro paese sconta gravi carenze in materia di istruzione, di competenze e capacità di riflessione che consentano di coltivare idee e progetti e non solo riforme spesso estemporanee.

Conoscenza e formazione hanno bisogno di più spazio e non di essere indirizzate per binari diversi: da un lato l’istruzione formale, dall’altro quella non formale e informale, senza mai che si incontrino e si possano contaminare.

È in questo quadro che i discorsi sui voti, le bocciature, i compiti a scuola e comunque sull’istruzione in generale perdono di ogni significato, si scolorano, finiscono per odorare di stantio e di pigrizia mentale, di ritardo sul nuovo che avanza, che richiederebbe di riconsiderare istruzione e apprendimento come dati costanti della nostra esistenza umana e non più come riti di passaggio o segmenti a sé stanti nella vita delle persone.

Tutta la varietà, diversità e complessità degli apprendimenti oggi dovrebbe condurre a un radicale ripensamento dei tradizionali sistemi formativi, per come li abbiamo concepiti finora, per iniziare a costruire spazi nuovi, più ampi e flessibili per tutti: studenti e adulti. Iniziare a costruire “città che apprendono” è l’idea forte per dare vita a questi spazi, per assumere l’iniziativa verso un impegno continuo per l’apprendimento permanente e per una visione nuova dell’istruzione. Non si tratta di voler descolarizzare la scuola, ma di descolarizzare l’apprendimento e l’idea di apprendimento come continuiamo a pensarlo, liberarlo dalle gabbie tradizionali, da cui del resto è già fuggito per via di internet.

Aprire le mura delle scuole, delle università e dei luoghi di lavoro all’idea che sono le città e le comunità sociali che apprendono. Può sembrare strano detta così, perché solitamente siamo portati a ritenere che solo gli individui apprendono e che questo è generalmente un fatto loro. Tuttavia non possiamo non tenere conto di come i cambiamenti sociali su larga scala sono prodotti dalle persone, in quanto cittadini che insieme possono agire.

L’idea, fatta propria dall’Europa, della società della conoscenza, con l’apprendimento come promozione del cambiamento sociale al suo interno, è il punto di riferimento, la guida per aiutare le persone e le comunità ad orientarsi nella società globale.

Un’idea che non si può esaurire nell’individuazione, validazione e certificazione delle competenze, è invece un’idea che richiede di ripensare come studiamo e come apprendiamo in una società dai saperi diffusi, in una società dove le nuove tecnologie hanno rivoluzionato sia la formazione che l’informazione.

Quello che si sta facendo per dare attuazione ai commi della citata legge Fornero, a proposito del riconoscimento degli apprendimenti informali e non formali delle persone, non solo procede a rilento, ma è estremamente parziale e riduttivo. Così come del resto è inadeguata la riforma intitolata alla “Buona scuola”, non già per le critiche che le vengono rivolte, da questo o quel settore del mondo della scuola, ma perché ad essere vecchia è la cultura della formazione e dell’apprendimento che la sottende. Sostanzialmente, sia la riforma degli apprendimenti della Fornero sia la riforma della scuola, sono il prodotto di legislatori impreparati rispetto ai temi e alle sfide della società della conoscenza, delle città che apprendono, sull’importanza della gestione della conoscenza e su come oggi si coniugano diritto all’istruzione e diritto alla formazione.

Temi che altrove in Europa, come in altri paesi del mondo sviluppato, costituiscono invece il cuore di ogni riflessione sulla necessità di riformare gli attuali sistemi di formazione e di istruzione, assumendo come stella polare l’istruzione permanente, l’apprendimento per l’intero arco della vita di ciascuno, senza i quali non è possibile disegnare alcun sistema formativo né per il tempo in cui viviamo né tanto meno per il tempo in cui vivranno le nuove generazioni.

VETRIOLO

C’è poco da ridere

Scritto da Sergio Gessi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza. 358 commenti su VETRIOLO

C’è poco da ridere

Lavoratoooriiiii… Il celebre sberleffo, rintuzzato dal castigo, un tempo faceva sorridere. Ma oggi che per gli affronti non c’è riparo e i lavoratori sono sempre più precari e meno tutelati, il gesto dell’ombrello segnala la tempesta. E senza più speranza di riscatto resta solo grandine e l’eco amaro del finale.

Premio stampa a Gian Pietro Testa, una carriera in direzione ostinata e contraria

Scritto da Giorgia Mazzotti il . Pubblicato in Eventi, IL QUOTIDIANO, In Evidenza, STORIE. 3 commenti su Premio stampa a Gian Pietro Testa, una carriera in direzione ostinata e contraria

«Il Premio Stampa a me? Quando hanno detto che me lo volevano dare, sono rimasto, come dire… stupefatto». Ha esordito così il giornalista ferrarese Gian Pietro Testa nella sala del Consiglio comunale di Ferrara, invitato ieri dall’Associazione stampa cittadina per ricevere il premio alla carriera. Gian Pietro Testa è stato giornalista de “Il Giorno” insieme con Giorgio Bocca, inviato speciale de “l’Unità” e di “Paese sera”, chiamato a dirigere l’Ufficio Stampa del Comune di Ferrara a cui ha dato un’impronta organizzativa professionale in tempi pioneristici (anni ’80), fondatore della scuola di giornalismo di Bologna (anni ’90) e anche tra i primi sostenitori di questa testata Ferraraitalia (2013) nonché maestro di un’intera generazione (o più) di giornalisti che si sono trovati al suo fianco tra Bologna, Ferrara, Milano, Roma, Napoli.

Come ha detto Riccardo Forni, presidente dell’Associazione stampa di Ferrara, «Gian Pietro Testa è stato un maestro per tanti di noi. Mi ricordo le collaborazioni con la rivista “Ferrara”, da lui fortemente voluta. Ha sempre avuto questa capacità di scegliere e di trasmettere educazione e formazione».

Eppure Gian Pietro Testa ha ribadito senza falsi pudori: «Lo stupore di essere stato scelto per il premio non è perché avessi paura di non aver fatto il mio mestiere, quanto per la consapevolezza di essere sempre stato un giornalista contro, ma contro veramente. E lo sono ancora adesso. Uno dice “è andato in pensione”. No, io continuo ogni tanto a scrivere un pezzetto. E sempre più antipatico [risate in sala]. Perché poi vengo spinto dai colleghi che mi spronano: “no, le devi dire delle cose”. Per cui quando mi ha telefonato Riccardo Forni “ti diamo il premio”, io non lo avrei mai creduto che dei colleghi scegliessero me, soprattutto in una città come Ferrara, che appena uno salta fuori con la testa, gliela tagliano. È l’Isis. L’Isis…? Sono nati a Ferrara, secondo me [risate in sala]. Appena uno salta fuori dal gregge… zacchete. Io sono d’accordo con Charles Bukowski, che ha scritto una cosa geniale: “A forza di stare dentro il branco, prima o poi si pesta una merda”. Che è vero! Allora, penso: “Come è successa questa cosa qui, che mi danno il Premio stampa?”. È successo perché sono degli amici, questo è il fatto, sono molto contento di averli, questi amici, con i quali ho potuto tra l’altro giocare a pallone. Che è la cosa più importante della mia vita. Altro che giornalismo. Io, quando riuscivo a fare un dribbling e a prendere in giro l’avversario, era la cosa più bella. Ricordo che ho iniziato a giocare a pallone che ero bambino. E quando ero già al liceo, a Bologna, ho preso con me a giocare Bulgarelli. Giacomino era un grande giocatore, quando aveva 13-14 anni. Era in banco con mio cugino, al San Luigi, e abbiamo giocato come dei matti, ci siamo divertiti moltissimo. Io ho continuato a divertirmi tutta la vita. Finché, disgraziatamente, un politico mi ha fregato. Un politico della mia parte, tra l’altro. Chi era? Renzo Imbeni. Una partita tra giornalisti e politici, giocata a Reggio Emilia. Io giocavo centravanti e lui giocava invece in difesa, allora si diceva ancora centro-mediano, adesso non si sa, perché tanto giocano lì in mezzo. Successe che mi è venuto addosso con una ginocchiata, che mi ha distrutto il ginocchio destro. Il giorno dopo partivo per l’Eritrea, perché sono stato in guerra. Là non è stato molto piacevole, mi chiamavano “lo zoppo”. Sono rimasto zoppo, anche se ho fatto la protesi».

A questo punto è entrata in sala Elettra Testi, che ha preso posto nella prima fila della platea. E Gian Pietro, tra le risate generali, ha commentato: «Scusate, adesso bisogna che ricominci, perché è arrivata mia moglie. Sto andando un po’ disordinatamente. Quindi Forni mi ha detto: “sappiamo che tu non sei proprio d’accordo con i premi”. Ed è vero. Siccome il Pulitzer non me lo danno, posso benissimo parlarne contro. “Però – mi ha detto Forni – se vieni, devi dire senza paura quello che pensi”. Io sto cercando di dire quello che penso, ma faccio fatica a trattenermi. Il giornalismo, ad esempio. Io amo questo mestiere. Mi viene in mente quando Mazzuca è arrivato al “Giorno”. Il giornale era ancora il più bello d’Italia, con i suoi difetti, per carità, un po’ supponente. Ma la supponenza l’abbiamo lasciata tutta alla “Repubblica”. C’ha fregato tutto, dal “Giorno”. Ma soprattutto, il fatto di sapere tutto. Noi eravamo dei geni? Non è vero, eravamo dei poveri cretini. Come sono molti giornalisti. E il giornalismo, oggi purtroppo, è troppo in mano ai cretini. Almeno una volta c’erano i Montanelli, c’erano dei personaggi che rimettevano tutto insieme. È come quando fai la pasta. A me piace fare le tagliatelle. Lì raccogli tutto. E così c’erano questi personaggi, che mettevano tutto insieme e rifacevano la pasta, raffazzonavano. Adesso non c’è più nessuno, o pochi, perché sono in minoranza. Perché? Perché il giornalismo è caduto così in basso? Ci sono i titoli con degli errori spaventosi. Nessuno conosce più l’italiano. Ma dico: avete fatto le elementari? Non dico l’università, le elementari! Ci sono errori di ortografia e di composizione della frase che non sono accettabili. Ma perché è così importante? Perché saper scrivere vuol dire saper pensare. L’organizzazione della scrittura è l’organizzazione della propria mente. Ecco perché ho pensato che fosse il caso di creare la Scuola di giornalismo. In quel momento ero segretario dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna. C’era un amico, figlio di un amico carissimo, Agostini (morto il padre, morto il figlio), che lavorava per la Regione. E gli proposi di lavorarci sopra insieme. Trovammo i soldi e riuscimmo a fare questa benedetta scuola. Io uscirò presto da questa vita, sempre sconfitto. Ma ne sono contento. Questa fu una delle poche vittorie».

A Gian Pietro Testa è stato consegnato il Premio Stampa 2017 alla carriera dal capo Ufficio Stampa del Comune di Ferrara Alessandro Zangara e dalla collega Lucia Mattioli insieme con la presidente dell’Associazione stampa dell’Emilia-Romagna Serena Bersani.

Il Premio Stampa 2017 è stato attribuito alla famiglia Sgarbi – con Giuseppe, padre, i figli Elisabetta, scrittrice e regista, e Vittorio, critico d’arte, nella memoria di mamma Rina Cavallini. L’assemblea dell’Associazione stampa di Ferrara ha poi ritenuto di manifestare un segno d’attenzione ad Antonio Pastore, professore emerito di otorinolaringoiatria dell’Università di Ferrara e a Romano Perdonati, maestro panificatore ferrarese, con due Menzioni speciali per il loro continuo impegno nell’università e nelle attività della società civile.

Ulteriori informazioni e la registrazione integrale con video e audio della cerimonia di sabato 29 aprile 2017 sono consultabili su CronacaComune, quotidiano online del Comune di Ferrara.

TECNOLOGIA

L’abito digitale del neocapitalismo

Scritto da Franco Stefani il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, OPINIONI. 1 commento su TECNOLOGIA

L’abito digitale del neocapitalismo

Oggi meno sai di informatica, più sei ai margini non solo dell’informazione, ma anche della società. Basti pensare ai tanti anziani che non capiscono un’acca di computer. Dobbiamo renderci conto che il cosiddetto ‘digital divide’ (divario digitale) è un problema sociale e politico e come tale va affrontato. Insomma: la nuova piramide sociale si costruisce sull’istruzione informatica, sull’accesso alla Rete, sull’utilizzo degli strumenti.

Attenzione, però. Da alcuni anni le aziende della Silicon Valley promettono abbondanza, prosperità, riduzione delle disparità e una nuova società in cui tutto sarà condivisibile e accessibile. Ma siamo sicuri che Google, Amazon, Facebook, Twitter e compagnia non siano invece l’ultima incarnazione del capitalismo – ancora più subdolo, perché mascherato dietro le suadenti parole della rivoluzione digitale – e l’ennesima versione dell’accentramento di potere economico e politico nelle mani di pochi? Evgeny Morozov, autore dei “Signori del silicio”, sostiene che di democratico, rivoluzionario e “smart” in tutto questo c’è ben poco. C’è invece la svendita sull’altare del profitto dei nostri dati personali, della nostra privacy e soprattutto della nostra libertà. Ormai siamo registrati in ogni nostra mossa; non fai in tempo a compiere una ricerca sul web che subito sei tempestato di sollecitazioni commerciali nel settore che hai esplorato: abiti, orologi, libri o prosciutti, poco importa.

L’unica forma di difesa è un uso critico e consapevole della Rete. Ma un uso critico presuppone a monte un plafond culturale che non tutti hanno. I giovani poi, “bevono” più o meno tutto ciò che viene loro propinato e sono in questo senso più facilmente condizionabili. E allora non è questo un’altro episodio, un altro aspetto di quella offensiva che anni fa fu scatenata, per esempio, dalle televisioni di Berlusconi? Il capitale – un capitale sempre più irraggiungibile e misterioso – non ha mai avuto interesse a che i sudditi siano istruiti, perciò autonomi.

Non è il caso, per questo, di mettersi a fare i luddisti, ma sicuramente la rivoluzione informatica nasconde molti, troppi trabocchetti. E anche la cosiddetta “democrazia di rete” è da maneggiare e da interpretare con molta, molta cura.

I DIALOGHI DELLA VAGINA

Fuggire da lei per paura dell’amore

Scritto da Riccarda Dalbuoni il . Pubblicato in DIALOGHI DELLA VAGINA / RUBRICA CESSATA, In Evidenza. 1 commento su I DIALOGHI DELLA VAGINA

Fuggire da lei per paura dell’amore

L’aveva talmente tanto amata da renderla peggiore di quanto in realtà lei fosse. Per dimenticarla, sputarla fuori e lasciarla in una parte di vita da non ripetere, l’aveva ricostruita nella sua memoria piena di difetti, moltiplicando quelli che lei aveva e aggiungendone altri, tutti quelli che lui negli altri detestava. Solo così non l’avrebbe mai più scelta.

Non la perse mai di vista, ma di lei sapeva poco, non aveva più voluto informarsi per non soffrire e continuare a reggersi su quella costruzione fittizia che ne aveva fatto. Lei era stata il solco profondo tra un prima pieno di futuro e un dopo bloccato sul niente.

Ma un giorno si imbattè ancora in lei, nei suoi occhi in cui non riusciva a trovare tutto quel male che ricordava. Erano occhi sofferenti, ma limpidi, per nulla sfuggenti e sinceri.

Iniziarono a vedersi, si presero del tempo lontano da tutto, scoprirono di essere adulti, si cercarono. Passarono quattro mesi in cui avevano dato un ritmo lieve ai loro incontri, senza gli eccessi dell’innamoramento né la freddezza di una notte sbagliata.

All’improvviso lui le disse che era meglio sospendere, fermarsi un po’.

Perchè? Chiese lei. Ci mise dieci giorni a rispondere, ma lei aveva capito: non voleva rischiare di innamorarsi ancora, non poteva andare avanti, l’aveva odiata per troppo tempo.

E in tutti quegli anni, la distanza alimentata dalla paura era diventata per lui una certezza, l’unica. Un recinto, un luogo sicuro dove non aveva fatto più entrare l’amore e in cui, fondamentalmente, non aveva vissuto. Fuori da quel perimetro che, lui diceva, gli era servito per non perdersi, c’era di nuovo lei. La ragione continuava a presentargli il conto del passato, della sofferenza che portava un solo nome. La paura della paura respingeva quella tentazione che stava sgretolando le barriere. Lei era diventata pericolosissima, da allontanare prima che fosse troppo tardi e che si mettesse di mezzo ancora l’amore.

Eppure l’aveva riscoperta migliore di come se la ricordava, era bello parlare, le ore passavano senza noia, l’istinto era rimasto lo stesso, baciarle la schiena, tenerle una mano sulla pancia, prenderla da dietro.

“Credimi, è meglio se non ci vediamo più”, le aveva detto.

“Credimi, è meglio se lasci fare alla vita che ti anticipa anche se non vuoi”, gli aveva risposto.

Vi è mai successo di sentire che la vita sta togliendo quel freno a mano che la ragione aveva imposto? Come vi siete comportati?

Potete mandare le vostre lettere a: parliamone.rddv@gmail.com

VIDEOINTERVISTA

L’allarme di Fiengo, storica firma del Corriere: “Ci sono i giornalisti ma manca il giornalismo”

Scritto da Sergio Gessi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza.

Raffaele Fiengo, storica firma del Corriere della Sera, denuncia i rischi di un sistema dell’informazione che non sa più essere interprete della realtà: “Ci sono i giornalisti, ma manca il giornalismo”, afferma l’autore del recente volume “Il cuore del potere”, in cui racconta quarant’anni di storia italiana visti dall’interno del quotidiano di via Solferino, cruciale punto di snodo del rapporto fra potere e informazione.

Guarda la videointervista

L’INTERVISTA

A tu per tu con Marco Paolini: “La tecnologia è la magia del nostro tempo”

Scritto da Federica Pezzoli il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, INTERVISTE.

“È un racconto di formazione per un’altra generazione. Gli Album ammiccavano a una complicità di memoria con gli spettatori, quasi coetanei, o comunque c’era un coinvolgimento anche per chi non aveva la mia età. Quel gioco adesso non lo posso e non lo voglio più fare: è passato troppo tempo, non mi piace una memoria che taglia fuori le nuove generazioni. Quindi ho rinunciato a quella complicità e mi sono rimesso in gioco con l’immaginazione, insieme a chi ci vuole stare. Non c’è più un messaggio autobiografico, ma autobiografia e immaginazione insieme”.

Mentre parla, nel camerino del Teatro Comunale di Copparo giovedì sera a fine spettacolo, Marco Paolini prepara la sua pipa: dopo due ore di spettacolo è stanco, lui è uno che sul palco non si risparmia mai, ma ci concede ugualmente un po’ del suo tempo.

Forse sta proprio lì la ragione del suo successo: tanto mestiere, tanta esperienza, tanta intelligenza e la dose giusta di curiosità e coraggio per rimettersi sempre in gioco, portando in scena ogni volta qualcosa che il pubblico non si aspetta.

Al De Micheli di Copparo non erano rimasti neppure posti in piedi per ‘Numero primo. Studio per un nuovo Album’, il suo nuovo monologo, o meglio il suo nuovo esperimento, sì perché a Paolini piace immaginare lo spazio teatrale “come molto più simile a un laboratorio che non a un luogo di celebrazione di riti: come officiante non mi ci vedo”, scherza. Ecco allora che gli spettatori diventano ‘cavie’ di un tentativo di prefigurare una realtà futuribile, un futuro abbastanza distante da poter fare delle ipotesi, ma così vicino da poter diventare un orizzonte sul quale interrogarsi.

In questo nuovo lavoro ci sono “due livelli di lettura: il rapporto padre-figlio e il rapporto con le tecnologie di cui noi in fondo siamo padri. Inconsapevolmente o no, nel momento in cui usiamo tecnologie ce ne assumiamo una paternità perché stiamo contribuendo a definire una direzione. Questa direzione qualcuno la chiama ‘destino’, a me piace immaginare che non sia così, ma che possa essere ancora modificabile da degli attori: se non ragioniamo con consapevolezza sulle possibilità della tecnologia finiamo con l’essere semplici fruitori di qualcosa che è scelto da altri, simili a quelli del Paese dei balocchi di Collodi, solo che invece di due orecchie abbiamo due antenne”. Ecco perché “ci sono tanti riferimenti alla letteratura scientifica, molti di più rispetto a quelli fantascientifici: quella è la mia fonte primaria. Oggi ciò che mi sorprende di più è la pubblicistica di divulgazione, ma anche il fiorire di informazioni che, sfrondate dalle fake news, definiscono questo tempo come un ‘tempo crisalide’, come l’ho chiamato nello spettacolo, nel quale alcune cose stanno maturando e permettono di cambiare la nostra conoscenza e la nostra percezione del corpo e della mente. C’è chi è apocalittico a questo proposito, io sono curioso”.

Ma c’è anche la natura: topi, gabbiani, capre di 22 kg – anche se ordinate su Amazon e stampate in 3d – vespe e formiche. “In fondo quello che mi piace raccontare sono infiniti punti di vista sul legame strettissimo tra bio e tecno, che non trovo siano contrapposti, come secondo me non lo sono virtuale e reale, analogico e digitale. Le dicotomie non mi interessano, non ha senso fermarsi ai rapporti dialettici a due quando le cose sono più complesse. È una lezione che ho imparato quando studiavo Galileo (per il suo spettacolo ‘Itis Galileo’, ndr): mi sono reso conto che il dialogo era a tre, non dottrina e scienza, religione e scienza, c’era anche la magia. E in questo nostro tempo tra la scienza e la natura c’è in mezzo la tecnologia, che rischia di essere un po’ la magia del nostro tempo, perché è semplice nelle sue soluzioni e oscura nella sua articolazione: nessuno di noi si chiede quali sono i meccanismi che regolano gli apparecchi che usiamo ogni giorno, quindi c’è qualcosa di magico e di occultato, come il sapere era occultato al tempo di Galileo.

E poi ci sono riferimenti al suo Veneto – come la “via Piave” che “mormorava”, ma in tutte le lingue del mondo, e Marghera diventata fabbrica di neve artificiale – e a Pinocchio – Numero Primo va incontro al suo nuovo padre per mano a “una fata turchina velata” sotto “una pioggia da Blade Runner”.

Sì perché ‘Numero primo’ è anche il racconto di una paternità sui generis: Ettore diventa papà di un bimbo di sei anni che non ha mai visto, a cui piace farsi chiamare Numero Primo, per scelta di una madre che rimane sempre solo una voce. Solo un atto notarile, “nessun atto sessuale: se non altro sono il secondo nella storia dell’umanità a diventare papà così”.

Chi è veramente Numero Primo: è un bimbo? È un genio della matematica e della fisica? È un cyborg-bambino? In fondo a Ettore non sembra importare molto, la loro convivenza va avanti fra, pidocchi e amici giostrai, “bimbi dal viso di adulti”. Numero Primo potrebbe essere un nostro nipote, siamo pronti ad accoglierlo come fa Ettore? Siamo davvero così preparati per vivere nel futuro? Qualcosa è iniziato in questo nostro presente, sappiamo dove stiamo andando?

Marco Paolini questa volta non dà risposte, sollevare il problema, invitarci a riflettere stuzzicati da domande, da risate e da suggestioni generate da un racconto, a volte surreale, a volte ironico, è il compito che si assume con questo spettacolo. E questa volta a supportare la sua grande abilità di narratore, oltre all’attento e preciso studio di preparazione che ogni volta conduce, non ci sono i fidati Mercanti di Liquore, ma le poetiche e suggestive immagini di Roberto Abbiati, unico complemento scenico alla presenza dell’attore e attore e indubbio valore aggiunto dello spettacolo.

‘Numero primo’ dello studio, del work in progress, possiede la caratteristica fondamentale: l’essere ancora una matassa aggrovigliata di temi, storie, personaggi, suggestioni, tensioni irrisolte. Questo è il suo fascino, meno immediato e più discreto, probabilmente, rispetto ad altri lavori dell’artista di Mira, ma non meno potente.

Non può mancare la domanda sul ruolo del teatro in questo tempo dominato dai social: “il teatro non è un luogo sociale, ma può essere un luogo plurale, cioè che mette insieme intelligenze. Il social rischia di essere un mito del nostro tempo, come le masse quando io ero ragazzo, una nuova ideologia, ma nei social ci si può ritrovare da soli. Il compito del teatro è di far sentire le persone meno sole e da questo punto di vista avere così un ruolo simile a quello della politica che però oggi sembra sfuggirle di mano, laddove i cittadini perdono cittadinanza e la fiducia nelle proprie istituzioni. In un luogo pubblico come il teatro è inutile che ci si chieda ‘l’amicizia’, c’è bisogno di altro: anche se vedo luci accendersi ogni tanto perché il pubblico chatta durante lo spettacolo, devo provare a instaurare con loro un diverso tipo di empatia”.

Infine gli chiedo se in Italia è meglio fare teatro, cinema o televisione: “Il cinema è una specie in via d’estinzione, il teatro è una pratica sana e artigianale, la televisione è un mondo al quale sono appartenuto solo sporadicamente”. E per l’Italia è meglio la commedia o la tragedia? “Indubbiamente tragedia”.

Per maggiori info

Album di Numero Primo

Jolefilm

L’immagine di copertina è di Roberto Abbiati, dalla pagina fb dello spettacolo.

Innocenza

Scritto da Redazione di Periscopio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza.

VIDEOINTERVISTA

De Biase: “La tecnologia sta cambiando il nostro modo di pensare”

Scritto da Sergio Gessi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, INTERVISTE.

“Ci siamo dotati di un sistema tecnologico che ha trasformato l’ambiente in cui viviamo e ha modificato il modo stesso con cui noi lo percepiamo”, afferma Luca De Biase, direttore di Nova, il supplemento settimanale del Sole 24 ore riconosciuto come autorevole faro sul mondo della tecnologia e dell’innovazione. Posto che la vita e l’evoluzione di noi umani avviene nell’ambito di questo ecosistema – caratterizzato dalla presenza pervasiva dei media e degli apparati tecnologici – “chiamiamo ecologia della mente l’approccio che ci consente di interpretare noi stessi all’interno di un ambiente artefatto col quale dobbiamo trovare un equilibrio, così come in passato lo abbiamo stabilito con quello che definivamo ambiente naturale”.

Ricreare l’equilibrio “è una necessità crescente – spiega ancora De Biase – perché questo mondo che ci offre importanti possibilità di relazione, ma al contempo mostra anche criticità che dobbiamo riuscire a mitigare”. Serve, dunque, un’ecologia della mente per contrastare l’inquinamento tecnologico.

Su questi temi il direttore di Nova ha recentemente pubblicato “Homo pluralis, essere umani nell’era tecnologica”, in cui si sofferma sui processi di automazione e sugli effetti delle dinamiche evolutive digitali; e “Come saremo?”, che pone al centro della riflessione le grandi trasformazioni in atto, connesse non solo alle tecnologie ma pure alle dinamiche migratorie, ai cambiamenti climatici, all’instabilità finanziaria, alle disuguaglianze; e il cui fulcro è un appello alla creatività per rispondere adeguatamente alla necessità di definire un futuro vivibile e desiderabile.

Guarda la videointervista a Luca De Biase

VIDEOINTERVISTA

Scandali romani fra Vaticano e Campidoglio: parla l’inchiestista dell’Espresso

Scritto da Sergio Gessi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, INTERVISTE.

“Papa Francesco sta facendo qualcosa di davvero straordinario, in particolare dal punto di vista della comunicazione: sta riuscendo a trasformare l’immagine appannata della Chiesa. Ma è artefice anche di aperture concrete, straordinarie, aperture ‘politiche’ che ricorderemo, come l’abbraccio con Cyril a Cuba destinato a restare nella storia. Allo stesso tempo però vedo che la riforma vaticana ha fatto passi piccolissimi, non solo per le resistenze della curia, ma anche perché il papa è un gesuita autentico e forse racconta più di ciò che davvero vuole fare… E poi lui è un ‘pastore’ e l’ecumenismo sicuramente gli sta a cuore più della riforma delle finanze”.

E Virginia Raggi? “Il sindaco di Roma non è vittima della situazione che si è verificata in Campidoglio, si è scelta lei i collaboratori… Ha chiesto scusa e l’ho apprezzato, ma chi è in politica ha delle responsabilità: un sindaco colluso è certamente un male, ma anche uno che non si rende conto di ciò che accade alle sue spalle è altrettanto preoccupante”.

Nel video, ecco l’intervista a Emiliano Fittipaldi, il giornalista dell’Espresso autore di delicate inchieste su politica e criminalità: “Come reagisco alle pressioni e ai tentativi di condizionamento? Me ne frego e vado dritto per la mia strada! Ho la fortuna di lavorare per un giornale libero…”.

Guarda la videointervista a Emiliano Fittipaldi

LA CITTA’ DELLA CONOSCENZA

Un’agenda per il futuro: ecosistemi sani di conoscenza

Scritto da Giovanni Fioravanti il . Pubblicato in In Evidenza, LA CITTA' DELLA CONOSCENZA / RUBRICA CESSATA.

“Agenda Knowledge for Development” è il documento che l’Assemblea Generale dell’Onu ha pubblicato lo scorso marzo, dopo il Knowledge Cities World Summit celebrato nell’ottobre 2016 a Vienna e in attesa di quello che si terrà a giugno di quest’anno ad Arequipa in Perù.

Contiene gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile, per affrontare i problemi che sono di fronte alla comunità mondiale, dalla povertà, alla disuguaglianza di genere, al cambiamento climatico. Una agenda mondiale che per la prima volta mette insieme gli sforzi dei paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo in grado di influire sulle politiche e le pratiche di crescita da qui al 2030.

Nonostante ormai da tempo la conoscenza sia universalmente riconosciuta come il motore principale della crescita e dello sviluppo, paradossalmente, il potenziale di trasformazione e di creazione di valore basato sulla conoscenza rimane in gran parte inutilizzato. Questo accade perché non abbiamo modificato il nostro modo di pensare, la nostra scala di valori, precisamente perché continuiamo a guardare al mondo come se fosse quello di ieri, con la stessa cassetta degli attrezzi che ci ha lasciato l’era industriale, che sarà pure alle nostre spalle, ma continua ad abitare le nostre menti ed a suggerirci le risposte, quelle sbagliate, ovviamente. Di conseguenza si è praticata un’idea di produzione della ricchezza incentrata sullo sfruttamento delle conoscenze, come l’uso intensivo di scienza, tecnologie, innovazione, infrastrutture digitali, istruzione e capitale umano altamente qualificati. Tutto ciò si sta rivelando insufficiente per affrontare le sfide complesse che abbiamo di fronte, viviamo uno stallo senza precedenti, gli squilibri sociali e ambientali sono in espansione e la vitalità dell’ecosistema globale è seriamente compromessa.

La società della conoscenza, la società che fonda profilo e natura dello sviluppo sul valore e la qualità delle conoscenze non è un’edizione nuova del sistema di ieri. Presuppone un’altra gerarchia di valori a partire da una scommessa sull’uomo, sulle sue capacità di costruire una società che ha coscienza di se stessa e in grado di auto-regolarsi.

Il documento dell’Onu suggerisce l’idea che non esiste società della conoscenza, se la conoscenza non si fa ecosistema. Non è sufficiente usare e sfruttare i saperi, non c’è valore sociale ed economico senza la diffusione dei saperi, una diffusione in grado di tessere una società della conoscenza pluralistica ed inclusiva, una diffusione indispensabile per gli individui, le imprese, i governi, la comunità mondiale e quindi parte intrinseca di ogni idea e sforzo per affrontare le sfide del futuro.

L’agenda dell’Onu si rivolge ai singoli individui, alle famiglie, alle comunità, alle organizzazioni e alle imprese, alle amministrazioni pubbliche locali, nazionali e mondiali. Il progresso della società della conoscenza è nelle loro mani, nelle mani di ciascuno di noi, delle istituzioni e delle imprese: la società della conoscenza come risorsa al servizio non di interessi particolari, ma al servizio degli individui, dell’intera umanità e del suo destino.

Ecosistema della conoscenza significa vivere in una società capace di connettere le diverse conoscenze che possiedono le persone, le organizzazioni e le istituzioni, fornendo a tutti opportunità e parità di accesso ai saperi. La conoscenza come ambiente, come sistema ambientale in cui vivono i cittadini del mondo, uomini e donne, che di questo sistema ne costituiscono il cuore, l’ossigeno e i polmoni, dove la conoscenza di ciascuno è la condizione perché il sistema funzioni e il suo funzionamento dipende dal potenziale che ognuno di per sé costituisce, come dal buon funzionamento di tutti gli elementi del sistema dipende la vita e il futuro di ciascuno.

Società non più della conoscenza e basta, ma ambiente di saperi e di apprendimenti in una relazione reciproca tra individui, istituzioni, imprese, organizzazioni, governo e infrastrutture.

Ecosistemi sani di conoscenza, con un’istruzione di alta qualità per tutti, libertà di espressione e creatività, accesso universale all’informazione e ai saperi nel rispetto delle diversità culturali e linguistiche, contro ogni tentativo di abusare dell’ignoranza o di abusare della conoscenza da parte di singoli e gruppi che mirano ad indurre in errore con impatti dannosi sul pubblico più vasto.

Ecosistemi sani di conoscenza fondati sulla comunicazione e sulla collaborazione, su orientamenti comuni e obiettivi condivisi. Centrati sulle competenze, in grado di fornire a tutti i soggetti sociali le capacità per padroneggiare sfide e opportunità, anziché saperi focalizzati settorialmente nel mondo accademico, nelle imprese o nel governo, tagliando fuori la massa dei cittadini.

Diffusione e condivisione delle conoscenze significa nella pratica promuovere e facilitare il dialogo transdisciplinare, la mutua informazione, un dialogo sociale culturalmente inclusivo e partecipativo, fornire una ricca gamma di opportunità attraverso la cooperazione tra fornitori di servizi della conoscenza pubblici e privati. Ma sono necessari l’iniziativa, il sostegno e il coraggio dei governi nazionali come di quelli locali affinché nuove forme e fonti di conoscenza vengano aperte, con piattaforme in grado di supportare cittadini, organizzazioni e imprese, attraverso la collaborazione delle istituzioni culturali e accademiche per fornire servizi per la conoscenza fisici e digitali.

In questo quadro le città svolgono un ruolo significativo, essendo gli hub naturali per ampi ecosistemi di conoscenza. Le città della conoscenza, le città che apprendono occupano una posizione leader per la creazione e l’innovazione di un ecosistema delle conoscenze ben equilibrato, in cui biblioteche, musei, archivi e altre istituzioni che raccolgono, conservano e diffondono i saperi svolgano un ruolo fondamentale nel fornire pari opportunità di accesso e di utilizzazione delle conoscenze, costituendo un elemento fondamentale del processo di democratizzazione del sapere.

Le città di oggi sono chiamate a nutrire un’alta consapevolezza e sensibilità nei confronti delle problematiche legate alle conoscenze e alle competenze di chi con le conoscenze lavora, attraverso la formazione, l’insegnamento, l’educazione, la ricerca e l’innovazione, perché il nostro futuro dipende non solo dalla disponibilità di saperi e informazioni, ma dalla capacità delle società di auto-determinazione, di gestire, rinnovare e sostenere l’ecosistema della conoscenza.

Si chiama uso responsabile della conoscenza che richiede nello stesso tempo il mantenimento e l’evoluzione di saperi, abilità e competenze, combattendo il pregiudizio e l’ignoranza con l’apertura al nuovo, con la condivisione tra tutti delle conoscenze di cui ciascuno ha bisogno, solo così è pensabile uscire dallo stallo attuale per tentare di creare un mondo migliore e continuare a fornire un futuro alla crescita dell’umanità.

Servizi educativi, ristorazione, ambiente… Dal Germoglio fioriscono idee per la comunità

Scritto da Redazione di Periscopio il . Pubblicato in In Evidenza.

C’era una volta… così iniziano tante storie per i più piccoli. Ma nel caso della nostra storia, per fortuna, si può aggiungere: e c’è ancora. Già, perché la scuola d’infanzia e nido Braghini-Rossetti di Pontelagoscuro, nata nel 1914 per volere testamentario del conte Pietro Braghini-Rossetti – che fra i suoi antenati vantava probabilmente niente meno che Biagio Rossetti – e ricostruita dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale per opera della moglie, la contessa Arnoffi, e dell’allora arcivescovo di Ferrara e Comacchio monsignor Bovelli, nel 2015 ha rischiato di scomparire.

Proprio alla vigilia del suo centenario questa gloriosa scuola materna parrocchiale, così saldamente intrecciata alle vicende del territorio ferrarese, è stata a un passo dalla chiusura. Se esiste ancora è merito della cooperativa sociale Il Germoglio, che ha deciso di tornare alle proprie ‘radici’ e di prenderla in gestione.

Il Germoglio proprio a Pontelagoscuro è nato nel 1991 per occuparsi di servizi educativi, ampliando poi i propri settori d’intervento nella comunità, che oggi oltre a infanzia e minori comprendono ristorazione, ambiente, ausili, mobilità.

“Sono stato uno dei promotori della loro gestione perché conoscevo già Il Germoglio e sapevo che erano nati qui a Pontelagoscuro”, racconta don Silvano Bedin, parroco della chiesa di S. Giovanni Battista. “Mi sono battuto perché venissero qui. La struttura è stata rinnovata quasi interamente, per esempio la cucina è stata completamente rifatta, proprio perché la Cooperativa si è impegnata a medio-lungo termine. Ora vedo che stanno facendo un buon lavoro, i genitori e i bambini sono sereni: questo era quello che volevamo”, conclude il parroco.

“Non si era fatto avanti nessun altro”, mi dice Arianna, coordinatrice dell’area Infanzia della Cooperativa insieme a Martina, che aggiunge: “quasi tutte le nostre strutture sono state rilevate da gestioni precedenti, ci siamo impegnati a tenerle aperte e a farle ripartire”.

Il nido e scuola d’infanzia Braghini Rossetti – tre sezioni di scuola d’infanzia e una di nido – è infatti solo l’ultima in ordine di tempo presa in carico nel territorio ferrarese dalla cooperativa, la cui mission è sviluppare sempre più una rete di servizi territoriali al servizio della comunità, intercettandone e anticipandone le esigenze. Oltre alla struttura di Pontelagoscuro, il settore Infanzia de Il Germoglio gestisce anche: la Pedriali a Montalbano e la Serena a Tresigallo (entrambe nido e scuola d’infanzia), le scuole d’infanzia Sacro Cuore di Formignana e Maria Immacolata di Vigarano Pieve, mentre fuori le mura ci sono la scuola d’infanzia San Giacomo in via Arginone e il nido Don Dioli in via Modena.

L’attenzione per il territorio si concretizza anche attraverso la costruzione di collaborazioni con altre realtà, come associazioni, biblioteche e teatri: “con i bimbi di Ponte siamo andati al De Micheli di Copparo e alla Sala Boldini e diverse volte anche qui alla biblioteca Bassani”, spiega Arianna. “È anche il territorio a entrare nelle nostre strutture”, aggiunge Martina: “per esempio collaboriamo con Legambiente in un progetto sull’orto, oppure con una fattoria didattica per un progetto di pet terapy”.

Un lavoro sul territorio e sulla comunità che a quanto pare funziona se, come mi dicono Arianna e Martina, “riceviamo le iscrizioni soprattutto grazie al passaparola”.

Oltre che per queste sinergie con il territorio di riferimento, l’approccio del servizio fornito dal settore Infanzia della cooperativa si contraddistingue per la volontà di creare una scuola a ritmo di bambino e, se al centro c’è il benessere dei bimbi, non si può prescindere da una forte alleanza con i genitori.

“Ogni struttura ha una sua identità, ma l’obiettivo è dare una linea di base comune in modo da poter scambiare e confrontare le esperienze e migliorare le prassi”, spiega Martina: si lavora tantissimo sul recupero del contatto diretto con la natura e con materiali naturali oppure di riciclo, come incentivo all’apprendimento spontaneo fatto secondo i tempi del bambino; inoltre, per accompagnare i bimbi nel loro percorso di crescita, attraverso l’acquisizione di autonomia, identità e competenze, gli educatori costruiscono un progetto formativo sviluppato su diversi moduli e con un “approccio dal basso”, in modo da “poter rispondere il più possibile ai bisogni e ai tempi diversi per ciascun bambino”.

Una duttilità che va di pari passo con quella richiesta dalle famiglie. “Negli ultimi anni ci viene chiesta una maggiore flessibilità – affermano Arianna e Martina – i genitori fanno purtroppo sempre più fatica a mantenere un’organizzazione a lungo termine, soprattutto per motivi lavorativi, nel senso che a settembre ci possono essere esigenze, che poi cambiano nel corso dell’anno”. Ecco perché, per esempio, ci sono quattro fasce di uscita dei bimbi – dalle 16.30 alle 18-18.30 – a seconda delle scelte e delle necessità delle famiglie, oppure sono state stipulate “convenzioni con ordini professionali e con alcune realtà aziendali”. “Ogni volta si tenta di andare incontro alle esigenze delle famiglie, cercando sempre soluzioni ad hoc per non lasciare indietro nessuno, anche nelle situazioni più difficili”.

Secondo Arianna e Martina il valore aggiunto del settore Infanzia sono le educatrici, la loro “genuinità e passione”: “non sono solo educatrici, credono molto in quello che fanno e si sentono partecipi di un progetto e quindi, quando serve, sono sempre pronte a spendersi per i loro bimbi”.

Secondo Maura, socia de Il Germoglio da quattro anni, educatrice nella cooperativa ormai da otto, “il valore aggiunto del nostro servizio è coinvolgere i genitori nel progetto educativo, l’accoglienza è rivolta non solo ai bambini, ma anche a i genitori: sono un nucleo unico da accogliere e supportare. L’intento è cioè quello di caratterizzarci anche come un supporto al ruolo genitoriale: possono trovare in noi educatrici una possibilità di confronto e di consiglio nella gestione del proprio figlio. Per noi è importante che l’intera famiglia si senta a casa nelle nostre strutture, perché spesso la fiducia che il bambino ripone nelle figure esterne all’ambiente famigliare è mediata da quello che percepisce del genitore: se si fida l’adulto si fida anche il bambino”. Da qui, i “laboratori e i momenti di condivisione con genitori e bimbi insieme a noi educatori, per conoscerci meglio e condividere spazi e tempi, oppure ancora momenti specifici con i genitori che incontrano alcuni esperti, come per esempio psicologi, dietisti e le nostre cuoche. Questo dà l’opportunità a molti genitori che non hanno una rete famigliare vicina di creare legami nell’ambiente frequentato dai loro figli, offre la possibilità di aiutarsi a vicenda, non sentendosi più nuclei a sé stanti”.

Simone, papà di Giacomo, al loro terzo anno di scuola con Il Germoglio, mi conferma che oltre al “coinvolgimento dei bimbi nelle diverse attività, che noi genitori vediamo a casa quando i nostri figli tentano di riproporre quello che fanno a scuola”, il valore aggiunto del servizio educativo fornito dalla cooperativa è dato “dalle attività per noi adulti, che ci permettono di legare e quindi poi incontrarci anche fuori dalla struttura”. “Fondamentali poi i momenti condivisi con i bimbi – continua Simone – che non sono mai fini a sé stessi, ma comportano sempre, prima o dopo, un impegno da parte nostra, che diventa anche un modo per essere coinvolti nelle attività dei nostri figli”.

Sono parte integrante dell’approccio de Il Germoglio una pedagogia della relazione, contrassegnata dai valori del rispetto dell’altro, del dialogo, del confronto, della collaborazione, e l’integrazione di bambini diversamente abili: per questo negli anni sono state attivate numerose collaborazioni con soggetti istituzionali, con associazioni e con familiari per individuare soluzioni che favoriscano l’accoglienza di tutti i bambini.

Peace!

Scritto da Carlo Tassi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, La vignetta di Cart.

Disegno di Carlo Tassi

Il co-working che ha cancellato la parola crisi

Scritto da Redazione di Periscopio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, STORIE.

di Cristina Boccaccini

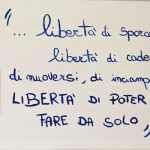

“Libertà è partecipazione”, cantava Giorgio Gaber. Espressione che, quando si tratta del prezioso filo che lega cultura e comunità, potrebbe essere riformulata in: “Creatività è partecipazione”.

Inaugurato ufficialmente nel febbraio 2016 col patrocinio del Comune di Comacchio, e situato in via Marconi, Spazio Marconi è una vera e propria fucina di idee, un’officina della creatività, un aggregatore culturale pulsante nel cuore della cittadina lagunare. In particolare, si tratta prima di tutto di uno spazio aperto a tutti, che offre la possibilità di esprimere la propria creatività e sperimentare in libertà, avvalendosi della strumentazione necessaria a dare forma ai sogni. Sogni che si trasformano in imprese possibili e che possono portare a fare impresa, sfociando in opportunità concrete per il territorio.

Mi accoglie Antonello, il segretario dell’associazione, sorridente e loquace. Ha un entusiasmo travolgente e parte in quarta a raccontarmi dei tantissimi progetti e collaborazioni che hanno visto la luce all’interno dello spazio, a partire dalla sua apertura, un anno fa. Mi mostra come, da quello che era un edificio comunale in decadenza, i ragazzi della comunità, grazie anche ai finanziamenti del Comune, siano riusciti a ristrutturare e personalizzare un grande ambiente, dotato oltre che delle strumentazioni tecnologiche, anche di tutto ciò che serve a garantire un’atmosfera sana e stimolante; dalle pareti arancio dell’ampio spazio all’ingresso, alle aule dotate di proiettori e lavagne interattive multimediali, alla verde sala riunioni al primo piano, ai bagni attrezzati anche per disabili, alla zona ristoro con tanto di macchinetta del caffè.

Gli ambienti di lavoro veri e propri odorano di legno, circuiti elettrici, sinapsi in movimento, mani e arti in pasta, arte. Non vi è decisamente spazio per la parola “crisi” a Spazio Marconi. La fanno da padrone i tavoli, a partire dal maestoso tavolo di lavoro destinato al co-working, ai banchi di prototipazione, su cui portare contributi, intavolare discussioni, cibarsi di idee e contaminarsi a vicenda, mettendo in circolo le proprie competenze e abilità specifiche per aumentare così le possibilità di successo di un progetto. Il tutto attraverso un processo creativo sinergico che nasce dal basso, dalla gente e per la gente, all’insegna del motto: “Dream it, make it, share it”.

Punta di diamante dello spazio è il cosiddetto FabLab, primo nella provincia di Ferrara e inserito nella rete della manifattura digitale dell’Emilia-Romagna, Mak-Er. Si tratta letteralmente di un laboratorio di Fabbricazione Digitale, dotato di una stampante 3D Power Wasp, e tante altre strumentazioni, tra cui la Cnc Stepcraft 2/860, una macchina in grado di tagliare e incidere diversi materiali. Questi macchinari sono controllati e gestiti tramite un computer e possono essere utilizzati per realizzare prototipi di alta qualità a un costo più basso rispetto all’industria tradizionale, e facilmente accessibili a chiunque, in ogni parte del globo. Tutto ciò si traduce in un notevole potenziale di sviluppo di nuove forme di economia locale, in ogni settore.

Ognuno, a prescindere da età, stato sociale, percorso formativo, può essere artigiano e artefice delle proprie idee, venire ascoltato, divenire parte attiva e ingranaggio del processo creativo. A partire dal cittadino, che ha a disposizione i mezzi per sviluppare le proprie idee, alle scuole, che possono usare il laboratorio per familiarizzare con nuove tecnologie digitali, fino alle aziende che necessitano di servizi di prototipazione a basso costo.

Presso Spazio Marconi si forgiano anche menti. Infatti lo spazio è ed è stato sede di svariati corsi di formazione, tra cui quelli di stampa 3D, di Arduino (una scheda elettronica di facile utilizzo per la creare prototipi), di fotografia. Inoltre ha ospitato e ospita tuttora diversi incontri di carattere culturale, come la recente ComacchioVa, per la riqualificazione delle piste ciclabili nel quartiere Raibosola.

Numerosi i progetti in partenza che portano la firma dell’associazione: il 19 aprile si svolgerà la prima lezione gratuita del ciclo “Nel labirinto della Comunicazione- A scuola di Storytelling”, curato da Michele Cuccu e in collaborazione con Informagiovani Comacchio. Il corso è dedicato a tutti coloro che hanno voglia di approfondire l’uso della tecnica dello storytelling per poter migliorare la comunicazione di eventi, progetti e attività.

Inoltre il 23 aprile lo stand di Spazio Marconi sarà presente alla Festa dei Marinati di Comacchio con laboratori didattici e molto altro.

Spazio anche alla musica in via Marconi, con professionisti pronti a insegnare ai neofiti tutti i segreti degli strumenti musicali. In particolare Luigi Marsala è a disposizione degli amanti delle 6 corde, che il 6 maggio avranno la possibilità di prendere parte alla Guitar Masterclass di Andrea Cesone.

In futuro, l’associazione, oltre che pensare al proprio sostentamento, continuerà a lavorare in un’ottica di valorizzazione del patrimonio umano, culturale e industriale locale, attraverso la collaborazione congiunta tra istituzioni, cittadini, imprenditori e associazioni. Se possiamo sognare insieme, possiamo anche fare insieme. E continuare a farlo.

Voucher: ‘buoni’ per un lavoro precario

E intanto Ferrara è prima in regione per calo dei posti di lavoro

Scritto da Federica Pezzoli il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza.

“Ferrara è maglia nera in regione”: “11.534 occupati in meno” nel 2016 rispetto al 2008, con una diminuzione del 7,3% nell’intervallo considerato. A consegnare questo triste primato al nostro territorio sono le cifre enumerate da Giuliano Guietti, presidente di Ires Emilia Romagna, nella sua relazione sul mercato del lavoro in Emilia Romagna, lunedì pomeriggio in occasione dell’incontro ‘Cavallo di Troia. Voucher: “buoni” per oscurare lavoro e tutele’, organizzato dalla Cgil di Ferrara presso la Camera di Commercio in largo Castello.

Un dato ancora più deludente se si guarda ai 21.000 occupati in più della provincia di Bologna (+4,7%) e soprattutto se si considera che l’Emilia Romagna è stata nel 2016 la regione con “la crescita più alta” fra quelle italiane (+1,6%) e che “è la seconda fra le regioni italiane, dietro solo al Trentino Alto Adige”, per crescita del tasso di occupazione. Non c’è però da cantar vittoria: con il 68,4% del 2016 “il tasso di occupazione è ancora inferiore rispetto al 2008”, quando era intorno al 70,2%.

Per quanto riguarda il rovescio della medaglia, cioè il tasso di disoccupazione, anche qui ci sono luci e ombre: “negli ultimi due anni assistiamo a una tendenza al calo e meglio di noi fanno solo Trentino e Veneto, ma rimane ancora il doppio rispetto a quello del 2008”, ha spiegato Guietti.

Il presidente di Ires Emilia Romagna ha poi mostrato alcuni grafici con elaborazioni di dati Istat sulla popolazione di età superiore a 15 anni: nel 2008 gli inattivi erano il 45%, i disoccupati l’1,8% e gli occupati 53,2 %; nel 2016 i primi e gli ultimi scendono al 44,7% e al 51,5%, mentre i secondi crescono del 2%, salendo al 3,8%. Guietti però ha precisato che, a ben vedere, quella flessione degli occupati (-1,7%) si trasforma in un -2,1% di lavoro autonomo e +0,3% di lavoro dipendente. Analizzando poi i contratti dipendenti si scopre che quelli a termine sono cresciuti del 3,1%, mentre quelli a tempo indeterminato sono diminuiti dello 0,9%. Dunque, ha sottolineato Guietti: “con buona pace del jobs act, anche in Emilia Romagna gli occupati a tempo indeterminato sono calati a fronte di un aumento dei contratti a termine”.

Un’altra tendenza del mercato del lavoro in Emilia Romagna su cui Guietti ha voluto mettere l’accento è “la polarizzazione per fasce d’età”: il tasso di occupazione nella “fascia 55-64 anni dal 2010 ha continuato a salire”, soprattutto “dal 2012 con la legge Fornero”, mentre “tra i 25 e i 34 anni cala drammaticamente”. Una situazione ancora più preoccupante perché contestualmente calano i residenti nella stessa fascia d’età, perciò la percentuale dovrebbe crescere o rimanere stazionaria: nel 2008 c’erano 560.000 giovani, con un tasso di occupazione del 91,3%; nel 2016 i trentenni residenti in Emilia Romagna sono scesi a 460.000 e il tasso di occupazione contestualmente si è abbassato fino all’86,5%. “Questa è la generazione che rischia di essere la più penalizzata dalla crisi”: è l’allarme lanciato dal presidente Ires.

Guietti ha chiuso il proprio intervento sul tema scottante dei voucher, che fra 2009 e 2016 hanno subito una vera e propria “esplosione”. Secondo lui “la cosa meno chiara è dove questa esplosione sia avvenuta”: “molti commentatori parlano di uno strumento per i lavoretti, ma giardinaggio, lavori domestici, manifestazioni culturali e sportive, attività agricole, sono rimasti residuali, l’esplosione si è avuta nei settori del commercio, del turismo, e delle altre attività, dove nel 2016 si registra un +46,8%”.

Ora che il governo Gentiloni ha deciso, forse anche in vista del referendum del 28 maggio, di abolire questo strumento, cosa ci si può aspettare? A Gianluca De Angelis, ricercatore Ires Emilia Romagna e autore insieme a Marco Marrone di una ricerca su voucher e lavoro accessorio in Italia e in Emilia Romagna (scaricabile a questo link), il compito di rispondere alle critiche sulla decisione del Governo.

In Emilia Romagna i voucher fra 2014 e 2015 sono cresciuti del 31,5%, a Ferrara del 24,1%; eppure è interessante notare come il loro impiego sia sceso del 13,9% nel settore agricolo a fronte di un’impennata del 76,8% in quelle che l’Inps classifica come ‘altre attività’.

Per quanto riguarda il collegamento fra emersione del lavoro irregolare e voucher, fatto da coloro che paventano un ritorno del primo a causa dell’abolizione dei secondi, De Angelis ha voluto riportare le interviste fatte nel corso della sua ricerca ai prestatori di lavoro accessorio: per molti “la loro esperienza era paragonabile a quella del lavoro nero”, povero, insicuro, non tutelato e senza garanzie per il futuro. Inoltre i dati sul numero medio di voucher per prestatore di lavoro e quota di lavoratori irregolari a suo parere dati suggeriscono un utilizzo dei voucher in supporto (copertura), non in alternativa al lavoro sommerso. La verità insomma è che “i voucher non regolarizza il lavoro, ma solo il suo pagamento, la transazione economica”.

De Angelis ha cercato di evidenziare come i voucher in realtà siano solo la punta dell’iceberg di un “processo di informalizzazione del lavoro” le cui caratteristiche principali sono: esternalizzazione, sostituzione del lavoro salariato con il lavoro autonomo e del lavoro full time con il lavoro part-time, allungamento e frammentazione della giornata di lavoro. “Questi elementi – ha concluso De Angelis – non si esauriscono con l’abrogazione dello strumento in sè”. Ecco perché il vero tema è comprendere quali cambiamenti – all’interno della crisi, ma non solo – stiano avvenendo nel mondo del lavoro, quale sia l’evoluzione in atto, per capire se e come possiamo governarla.

Per approfondire

Leggi l’articolo di Giuliano Guietti su voucher e lavoro nero da Rassegna Sindacale, pubblicato il 4-04-2017.

Ci si ostina a chiamarla Sinistra

Scritto da Carlo Tassi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, OPINIONI.

Ma la Sinistra non dovrebbe fare gli interessi dei più deboli, o sbaglio? La Sinistra non dovrebbe diffondere i diritti a tutti quanti, o sbaglio? La Sinistra non dovrebbe limitare i privilegi ai potenti, o sbaglio?

Adesso meglio smetterla con queste domande, sennò qualcuno di Sinistra potrebbe tacciarmi di populismo!

Così mi guardo attorno in cerca della Sinistra, ma vedo strane facce…

Vedo figli di imprenditori e membri di Consigli d’Amministrazione di note banche; faccendieri politici che hanno collezionato quasi tutte le tessere di partito; poi, i nostri cari intellettuali di Sinistra, da sempre intellettualmente lontani anni luce dalle necessità reali della gente. E tutti a riempirsi la bocca con la consueta frase di presentazione che anticipa le varie argomentazioni rigorosamente in politichese: “Noi gente di Sinistra…”

Ecco, il linguaggio è il vero segreto di questa Sinistra!

Certo, dall’avvento della Seconda Repubblica in poi, il linguaggio si è evoluto. La comunicazione politica è diventata via via più comprensibile al volgo…

Ma attenzione gente, trattasi solo di consolidata strategia di marketing, di fascinazione pre-elettorale: il politichese resta sempre politichese!

Dopo le elezioni, statene certi, tale linguaggio torna ad essere assolutamente incomprensibile ai più. Abbastanza astruso, se non astratto del tutto.

Del resto, fin dalle origini il linguaggio politico non nasce forse ad uso e consumo esclusivo degli addetti ai lavori? Si tratta di un linguaggio non soltanto tecnico, esso va ben oltre l’intento elitario dei dotti, cioè quello di elevarsi a un grado superiore per affermare il proprio status. Il politichese è criptico, la sua funzione primaria è quella di non farsi comprendere, ovvero di non dir nulla o di dire tutto e il contrario di tutto. La caratteristica peculiare di tale linguaggio è la sistematica costruzione di dichiarazioni e affermazioni capaci di resistere alle confutazioni più inattaccabili. Per fare ciò il politichese si serve di un efficace sistema di fumose argomentazioni costruite apposta per confondere non tanto l’avversario di turno, anch’egli avvezzo a tale metodo, ma l’ascoltatore esterno (il pubblico), in questo modo l’attenzione viene veicolata nella direzione voluta. In sintesi si tratta più di metodologia dialettica che di sostanza di contenuti. Ovviamente la cosa viene rimpallata a turno tra gli interlocutori politici, col risultato di mandare inevitabilmente in confusione la platea di chi ascolta.

La regola aurea è quella di provocare nell’animo dell’ascoltatore un profondo senso di sudditanza intellettuale, una sorta di distanza culturale capace di generare soggezione, ammirazione e, perché no, un inespresso senso di colpa e inadeguatezza. Della serie: “Io sono troppo ignorante per capirci qualcosa, ma per fortuna che ci sono loro. Loro sì che capiscono di che si tratta.”

Poi ci sono gli intellettuali, quelli veri e presunti tali, quelli che per definizione non possono stare che a Sinistra. La cosiddetta intellighenzia, coloro cioè in possesso degli strumenti critici volti a una più corretta lettura, a una più profonda comprensione della realtà, per poterne trarre poi le giuste conclusioni. Con tali premesse, le soluzioni pensate e proposte da costoro, anche se palesemente irrealizzabili, assumono quasi il valore di verità dogmatiche.

E il dramma di questa Sinistra autoreferenziale (in verità il vero dramma è tutto degli altri, ovvero di coloro che questa Sinistra ha tradito) è proprio questo: è talmente convinta di essere storicamente e intellettualmente nel giusto, che qualunque suo pensiero ha ormai assunto il valore di un dogma. Sono lontani i tempi in cui si dibatteva costantemente sulla bontà e la giustezza di certe idee, in cui la critica e il confronto interno elevavano la Sinistra ad un livello morale superiore alla Destra. Da quanto tempo, infatti, la Sinistra (figlia e figliastra di quei dibattiti) non si mette più in discussione? Forse che sia per tale ragione che può permettersi di smentire continuamente se stessa? Forse che sia stato il cambio di interlocutori a trasformarne gli ideali? L’ostinazione a definirsi Sinistra può bastare come salvacondotto nel sorprendente tragitto verso il più sfacciato neoliberismo che sta demolendo ogni residuo retaggio di portavoce storica dei diritti dei lavoratori?

In altre parole, questa Sinistra può ancora considerarsi tale?

La risposta è assolutamente e malinconicamente scontata: no!

La verità nuda e cruda è che, grazie alle nuove “armi di distrazione di massa” di cui dispone l’attuale politica, i front-men di partito, quelli con la faccia di bronzo e la parlantina sciolta, di fronte a stampa e televisioni (spesso compiacenti) possono dire tutto quello che vogliono per essere poi smentiti dai fatti, alla breve come alla lunga distanza. L’indignazione popolare dura giusto il tempo di una partita di calcio o dell’ennesima bufala in rete, oppure del prossimo attentato terroristico. In qualche modo, queste implacabili armi corrono puntualmente in aiuto dell’armata Brancaleone di Montecitorio, più intenta a dispensare i suoi servigi alla corte di Bruxelles che a mantenere le promesse date agli elettori (gli eterni sedotti e abbandonati, puntualmente trattati come tanti Fantozzi da ubriacare e sfruttare). E i Fantozzi e i Filini intanto comunicano tra loro, s’incazzano, imprecano, minacciano, si distraggono, si confortano a vicenda, paghi e orgogliosi dei loro sfoghi a distanza.

Ma la tragedia più tragica di tutte è che, alla fine, Sinistra e Destra tendono ad annullarsi a vicenda. A dissolversi in un’unica nebbia in cui la gente non sa più dove andare. E quando non si sa dove andare o si sta fermi o spesso si prende la direzione sbagliata, quella più facile… Ma in tempi in cui si cammina sul bordo del baratro, procedere alla cieca può essere fatale.

E allora che fanno i nostri esperti di comunicazione politica? Si servono della più efficace tra le armi di distrazione: la paura!

L’allarmismo, il terrorismo, il complottismo, il catastrofismo, il mondialismo e il neoliberismo sono i moderni “ismi” che muovono il pensiero collettivo e che hanno sostituito quelli vecchi, dal patriottismo ottocentesco all’ideologismo novecentesco e i suoi derivati. Se una volta la paura veniva contrastata dalla speranza, oggi viene rafforzata da disillusione e rassegnazione. In Occidente, oggi più che mai, controllare il pensiero della collettività equivale a immobilizzarlo, instillando in esso il baco del terrore di perdere ciò che si possiede. La regola è semplice: ti immobilizzo nell’incertezza per privarti della tua capacità di reazione.

È un gioco rischioso.

La Destra infiamma gli animi, stuzzica il malcontento più che strisciante, nell’intento di risvegliare una volontà popolare per lo più paralizzata, per farla strumento necessario alla riconquista di un consenso compromesso dalle brutture del proprio passato.

La Sinistra, invece, persegue il suo progetto “globalizzante”, lo fa scegliendosi i suoi nuovi partners, divisi tra i signori della nuova economia sovranazionale e il melting pot della prossima manovalanza a costo ridotto, ignorando le “richieste dal basso” per cui era nata.

Il pragmatismo è l’unico carattere originario che la Sinistra ha saputo mantenere intatto fino ai giorni nostri, questa volta però si tratta di applicarlo alla quadratura del cerchio che ruota attorno a dinamiche economico-finanziarie completamente avulse dai bisogni primari della gente. Ed è proprio a causa di ciò che questa sedicente Sinistra ha scelto e sceglie di ignorare bellamente il grido d’aiuto dei suoi vecchi innamorati, tuttora increduli di essere rimasti ormai soltanto degli orfani.

Alla fine, per strada, la sensazione è di abbandono. La classe politica di questa Sinistra, troppo intenta a ragionare sui massimi sistemi, ha perso sempre più contatto con la gente. Da D’Alema e Bertinotti in poi, la Sinistra non si è più confrontata in modo serio e partecipato con la sua base elettorale al fine di comprenderne i reali bisogni in continuo mutamento, ha preferito invece dibattere su schieramenti, alleanze e ghirigori dialettici, nonché autoincensarsi nei salotti e negli studi televisivi. In più, da quando è diventata espressione del potere, ha scoperto le regole del marketing, preferendole ai suoi vecchi precetti ispirati alla lotta di classe e alla difesa dei diritti dei lavoratori, per nulla attrattivi in verità.

Ora più che mai, questa rampante classe politica di Sinistra si erge a giudice, sentenziando con superbia e accusando, dai propri, confortevoli lofts “radical e cultural chic”, concorrenti e avversari di demagogia e populismo, dimenticando che anche la Sinistra originariamente nacque come espressione populista, e che accogliere e rivendicare le ragioni della gente semplice, magari non istruita, non è affatto una bestemmia, semmai un’opportunità.

Fano-Ferrara sulla “bicipolitana” 1-2-3 giugno 2017. Iscrizione entro il 22 aprile 10 posti disponibili

Scritto da FIAB il . Pubblicato in COMUNICATI STAMPA, In Evidenza.

Da organizzatori

Tre giorni pedalando sulla costa adriatica

Giovedì 1 giugno km 46

Partenza in treno dalla stazione di Ferrara ore 7.11 arrivo a Bologna ore 7.43; partenza da Bologna ore 8.35 arrivo a Fano ore 10.41

Partenza in bici da Fano ore 11.30 per Pesaro attraverso la “bicipolitana” poi a Gabicce Mare in due gruppi:

Gruppo A strada “panoramica” (salite del San Bortolo);

Gruppo B Statale 16 (salita della Siligata).

Ritrovo dei due gruppi a Gabicce e spuntino. Prosecuzione per Cattolica, Misano,

Riccione, Miramare, Rivazzurra. Pernottamento in hotel.

Venerdì 2 Giugno km 60

Partenza ore 8.30 per Rimini (visita alla città), Viserba, Bellaria, Cesenatico, Cervia

(spuntino), Lido di Classe, pineta di Cervia, S. Appollinare in Classe (visita), Ravenna (pernottamento).

Sabato 3 Giugno km 85

Partenza ore 8.30 per S. Alberto. Traghetto sul Reno. Argine delle valli, Anita (spuntino), Longastrino, La Fiorana, Bando, Consandolo, S. Nicolò, Ferrara.

Rientro previsto alle ore 17.

Informazioni e cose da sapere

COSTI

Due pernottamenti + due colazioni + due cene + traghetto sul Reno + assicurazione 120,00 €.

Biglietti del treno, spuntini e ingresso ai monumenti a carico dei singoli.

Numero massimo di partecipanti 10, per il limitato numero di posti bici sul treno.

Partenza stazione di Ferrara ore 7.11 arrivo a Bologna ore 7.43; da Bologna ore 8.35 arrivo a Fano ore 10.41 (€ 21,25 intero).

ATTENZIONE

Prenotazione obbligatoria con caparra di 50,00 € entro sabato 22 aprile. Visto i pochi posti disponibili, avranno priorita le iscrizioni in ordine di data.

Chiamare Massimo Migliori al numero 0532 770877 – 348 8645028 – mamiglio48@tim.it

Il Nòcciolo e FerraraItalia a sostegno del master di Comunicazione ambientale di Unife

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in COMUNICATI STAMPA, In Evidenza.

Da il Nòcciolo srl

Il Nocciolo, editore di FerraraItalia, ha sottoscritto una convenzione con l’Università degli studi di Ferrara per promuovere il master “ESPERTO DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE, ETICA DELLA COMUNICAZIONE PER UN ETICA AMBIENTALE” in coerenza con i principi della società che ha tra le sue attività prioritarie la diffusione dell’informazione attraverso i mezzi editoriali e tutti gli strumenti atti allo scopo, con particolare attenzione a quelli online (come FerraraItalia che si configura contestualmente quale strumento informativo, luogo di confronto, momento di stimolo culturale).

L’Università di Ferrara infatti promuove un Master di I livello da 60 crediti dal titolo “Esperto di Comunicazione Ambientale – Etica della Comunicazione per un’etica ambientale” che riteniamo di alto valore didattico e scientifico sui complessi temi dell’ambiente e in particolare della sua comunicazione.

Il master si pone l’obiettivo della formazione di figure professionali competenti sulle problematiche dell’ambiente e in grado di fare comunicazione ambientale che generi cultura dell’ambiente nella società. Viene tenuto in prevalenza da professori strutturati oltre ad esperti riconosciuti.

Per approfondirne la conoscenza e le informazioni (le iscrizioni sono possibili fino al 26 aprile) vedi http://www.unife.it/masters/eca

e per averne una sintetica presentazione vedi il video in cui il nostro collaboratore Andrea Cirelli, curatore del programma scientifico del master, ne indica i principali contenuti https://www.youtube.com/watch?v=s853Q5qNcbw&feature=youtu.be

Con questa convenzione la società Il Nocciolo srls, tramite FerraraItalia, si impegna a:

* promuovere il Master diffondendo i contenuti e citando la presente convenzione sui propri canali di comunicazione, digitali e tradizionali per l’anno accademico 2016/2017

* mettere a disposizione le proprie competenze organizzative e giornalistiche

* valutare la propria disponibilità ad accogliere per project works alcuni partecipanti al master

* si rende disponibile a ospitare momenti in presenza e a distanza connessi al percorso formativo e valuta la opportunità di presentare iniziative formative e informative congiunte

L’Università degli Studi di Ferrara e Il Nocciolo srls si impegnano, inoltre, a sviluppare forme di collaborazione rispetto alle seguenti attività:

* utilizzo reciproco dei rispettivi loghi nelle attività e nei documenti legati al master

* progettazione didattica di specifici contenuti dei vari insegnamenti;

* partecipazione a seminari, laboratori operativi, convegni, tavole rotonde;

Al Vittoriano trionfa l’eleganza del Signor Boldini da Ferrara

Scritto da Simonetta Sandri il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, STORIE.

“La vita è moto; Boldini è stato il pittore dinamico per eccellenza. Dinamico non soltanto perché è stato ossessionato dalla realizzazione di ciò che vive e vuol divenire, ma anche perché, fino all’ultimo respiro, ha voluto superare se stesso. Boldini fu il pittore del gesto, diremmo del respiro del gesto, di quel fremito che aleggia attorno ad una mano quando si è appena posata e non si è ancora appesantita nella dimenticanza di se stessa. Nei suoi quadri, il gesto non è posa, è moto, cioè transizione, sì che, pur esprimendo quello che è, esso contiene ancora quello che è stato e già esprime ciò che vuol divenire”. (Emilia Cardona).

“La vita è moto; Boldini è stato il pittore dinamico per eccellenza. Dinamico non soltanto perché è stato ossessionato dalla realizzazione di ciò che vive e vuol divenire, ma anche perché, fino all’ultimo respiro, ha voluto superare se stesso. Boldini fu il pittore del gesto, diremmo del respiro del gesto, di quel fremito che aleggia attorno ad una mano quando si è appena posata e non si è ancora appesantita nella dimenticanza di se stessa. Nei suoi quadri, il gesto non è posa, è moto, cioè transizione, sì che, pur esprimendo quello che è, esso contiene ancora quello che è stato e già esprime ciò che vuol divenire”. (Emilia Cardona).

“Il Signor Boldini da Ferrara, un nome nuovo ma che brillantemente esordisce”, come lo aveva definito Telemaco Signorini, ci attende a Roma, al Complesso del Vittoriano, ala Brasini.

Con la sua eleganza, il suo talento, la sua leggiadria, la bellezza di tele le cui tenui sfumature accarezzano la delicatezza di visi ottocenteschi che accompagnano nella piacevole passeggiata nella Belle Epoque. Donna Franca Florio, dal manifesto imperioso, conduce lo spettatore verso un’entrata a luci soffuse che è il giusto preludio a quanto l’attende, attraverso una scala che, all’ombra di un profilo scultoreo che osserva, pian piano introduce e invita alla scoperta: 160 opere, alcune raramente esposte, provenienti da 30 musei di tutto il mondo, quali il Musée d’Orsay di Parigi, lo Staatliche Museen zu Berlin – Nationalgalerie di Berlino, il Musée des Beux-Arts di Marsiglia, la Galleria degli Uffizi di Firenze e il Museo Giovanni Boldini di Ferrara.

Si inizia dalla “timeline”, un manifesto dl colore rosa e grigio, colori che profileranno tutta la visita, che introduce la vita di Giovanni Boldini, nato a Ferrara il 31 dicembre 1842 da Benvenuta Caleffi e dal pittore Antonio Boldini. Fin dall’età di 14 anni, momento in cui realizza il magistrale autoritratto, Boldini inizia a dipingere e frequenta la scuola di pittura dei fratelli Domenichini. Trasferitosi a Firenze nel 1864, il pittore entra in contatto con esponenti di rilievo del gruppo dei macchiaioli, come Cristiano Banti e Telemaco Signorini, e qui frequenta gli ambienti alla moda del Caffè Michelangiolo e del Caffè Doney. Inizierà poi a viaggiare, da Parigi, dove, nel 1867, visita le mostre di Courbet e Manet, e Londra, dove gli vengono commissionate opere anche per la duchessa di Westminster. E’ però il 1871 l’anno di svolta: Boldini va a Parigi con la modella e compagna Berthe, spesso ritratta, con la quale si trasferisce prima a Montmartre e poi a Place Pigalle. Da qui inizierà ad esporre nei saloni parigini più illustri cambiando anche amanti e modelle.

Si inizia dalla “timeline”, un manifesto dl colore rosa e grigio, colori che profileranno tutta la visita, che introduce la vita di Giovanni Boldini, nato a Ferrara il 31 dicembre 1842 da Benvenuta Caleffi e dal pittore Antonio Boldini. Fin dall’età di 14 anni, momento in cui realizza il magistrale autoritratto, Boldini inizia a dipingere e frequenta la scuola di pittura dei fratelli Domenichini. Trasferitosi a Firenze nel 1864, il pittore entra in contatto con esponenti di rilievo del gruppo dei macchiaioli, come Cristiano Banti e Telemaco Signorini, e qui frequenta gli ambienti alla moda del Caffè Michelangiolo e del Caffè Doney. Inizierà poi a viaggiare, da Parigi, dove, nel 1867, visita le mostre di Courbet e Manet, e Londra, dove gli vengono commissionate opere anche per la duchessa di Westminster. E’ però il 1871 l’anno di svolta: Boldini va a Parigi con la modella e compagna Berthe, spesso ritratta, con la quale si trasferisce prima a Montmartre e poi a Place Pigalle. Da qui inizierà ad esporre nei saloni parigini più illustri cambiando anche amanti e modelle.

Il 1886 è l’anno del famoso ritratto di Giuseppe Verdi, prima quello ad olio poi quello a pastello; dal 1889, anno in cui presenta cinque dipinti ad olio e vari pastelli all’Esposizione Universale e riceve il Grand Prix e la medaglia d’oro per il Pastello bianco, ricomincia a viaggiare. E’ il turno della Spagna e del Marocco. Le tappe della vita di Boldini si susseguono in un crescendo di avvenimenti e successi importanti: torna a Milano per la prima del Falstaff di Verdi (1893), partecipa alla prima Biennale di Venezia (1895), diventa amico di Marcel Proust (1899), viene premiato all’esposizione Universale di Parigi con il Grand Prix (1900), esegue il Ritratto di Donna Franca Florio (1901), termina il ritratto della principessa Marthe-Lucile Bibesco esposto al Salon du Champ-de-Mars (1911), ottiene il titolo di ufficiale della Légion d’Honneur e quello di Grand’Ufficiale della Corona d’Italia (1919), inizia il suo rapporto epistolare con Filippo Tommaso Marinetti (1920), ammirando d’Annunzio. Una vita costellata dall’amore per le donne, da Berthe, a Gabrielle de Rasty, ad Alaide Banti, che l’artista definisce “mia fidanzata per 60 anni”, fino alla moglie trentenne Emilia Cardona, sposata alla veneranda età di 87 anni. Sempre affascinato dalla bellezza e dalla sensualità che avvolge, Boldini ha realizzato fra le opere più belle e rappresentative del fascino e dell’eleganza di ogni donna. Abiti sontuosi e fruscianti, salotti, tessuti, luci soffuse, attimo fuggente: questo il travolgente mondo di Boldini che ammiriamo a Roma. Tra le celebri opere esposte vi sono La tenda rossa (1904), Signora che legge (1875), Ritratto di signora in bianco (1889), Ritratto di Madame G. Blumenthal (1896).