LA VIGNETTA

Forza Italia Viva…!

illustrazione di Carlo Tassi

(tutti i diritti riservati)

Scritto da Carlo Tassi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, La vignetta di Cart.

illustrazione di Carlo Tassi

(tutti i diritti riservati)

Scritto da Sergio Gessi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, INTERVISTE.

La vicenda che vede coinvolto il rettore dell’Università di Ferrara, Giorgio Zauli, continua a dividere e a far discutere. Le contestazioni, relative a un presunto comportamento scorretto da parte del massimo rappresentante dell’Ateneo estense, scaturiscono a seguito della segnalazione di uno specialista di etica della ricerca scientifica, Leonid Schneider il quale, su “For better science” fin dal 15 maggio 2018 e in successivi interventi, ha accusato Zauli (e Paola Secchiero, sua collaboratrice) di aver manipolato grafici e immagini in alcune loro pubblicazioni scientifiche inerenti al campo dell’ematologia. Le imputazioni mosse da Schneider sono state successivamente condivise, fra gli altri, anche dalla giornalista scientifica Sylvie Coyaud, che della vicenda si è occupata a più riprese, scrivendone fra l’altro sul blog Ocasapiens del settimanale “D” di Repubblica e in “Oggi scienza”.

Il professor Andrea Pugiotto, presidente della Commissione etica di Unife, che avrebbe avuto titolo per intervenire, nei mesi scorsi non si è mai pubblicamente pronunciato nel merito della vicenda, spiegando che i membri della commissione – presidente incluso – sono tenuti “al totale riserbo”. Salvo poi dimettersi dall’incarico a fine agosto, unitamente ai vice Paola Migliori e Gian Matteo Rigolin, appena pochi giorni dopo il diniego opposto dal Rettorato alla richiesta di accesso agli atti della medesima commissione etica relativi alla vicenda Zauli, presentata dai colleghi di Estense.com. Ma già Schneider, il principale accusatore, fin dall’inizio aveva sollecitato l’intervento della Commissione etica di Unife. La sua richiesta, però, fu rigettata “per difetto di legittimità”. Al contrario venne accolta, dalla medesima commissione, la richiesta formulata dal rettore, che chiedeva un parere di conformità relativo alla propria condotta in riferimento al vigente codice etico.

Fra coloro che autorevolmente sono intervenuti sulla questione, si segnala il professor Lucio Picci, ordinario di Politica economica all’Università di Bologna e docente con un curriculum di notevole rilievo: studi negli Stati Uniti con una tesi di dottorato sotto la supervisione di un premio Nobel oltre a numerose prestigiose pubblicazioni. Inoltre, accanto all’attività scientifica, il professor Picci vanta familiarità con importanti istituzioni internazionali – ha collaborato tra gli altri con la Commissione Europea e con la Banca Mondiale – e nazionali, con una lunga lista che spazia fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’attuale ruolo di esperto per l’Autorità nazionale Anticorruzione. Picci, peraltro, si è occupato specificamente di corruzione accademica, criticando in più occasioni l’università italiana che, a suo avviso, “è colpevole di scarso interesse per l’etica della ricerca e di sistematiche assoluzioni all’insegna del corporativismo”. Una voce autorevole che spesso trova eco sulla stampa, come nel caso delle sue ferme prese di posizione, su varie vicende, fra le quali le più note hanno riguardato il professor Stefano Zamagni dell’Università di Bologna e l’attuale ministro, nonché docente universitario, Francesco Boccia.

Stanti le premesse chiedo a lei, professor Picci – che pure già è intervenuto in merito a questa imbarazzante situazione – un parere sulla vicenda che vede coinvolto il professor Zauli. In questi mesi se ne è parlato parecchio, ma chi è fuori dalle logiche universitarie forse fatica a capire. La prima cosa che le domando, dunque, è se ci può spiegare con chiarezza qual è il punto focale e cosa sostanzialmente viene contestato al rettore…

Una considerazione iniziale: trovo la vicenda avvincente come un thriller, di cui ha gli ingredienti essenziali; vi sono alcune certezze, che permettono una serie di supposizioni, per tentare di risolvere un mistero. Il punto di partenza sono i fatti noti: un sito americano che si chiama Pubpeer e che si occupa di “qualità della ricerca scientifica”, ha pubblicato materiali che, se veri, indicano violazioni delle regole di base dell’etica scientifica da parte del professor Giorgio Zauli (e di altri). Chiariamo allora, una volta per tutte, la portata delle accuse con un esempio. Supponiamo di cancellare i nomi degli autori, e per evitare qualunque personalismo di sostituirli con “tizio”, “caio”, eccetera. Se si chiedesse a qualunque scienziato in giro per il mondo di valutare quanto denunciato, l’interpellato concluderebbe che le accuse, se vere (sottolineo “se”), sono devastanti. Anche perché riguardano – ad oggi – una quarantina di pubblicazioni, e non si tratterebbe, dunque, di errori presentabili come sporadici. Aggiungerebbe poi che chi risultasse eventualmente colpevole di quanto denunciato non potrebbe in alcun modo guidare una comunità accademica seria.

Minimizzare le accuse è impossibile: questo risponderebbe qualunque scienziato rigoroso e in buona fede, senza leggere che l’autore è “Zauli” – per non farsi influenzare – ma “tizio” o “caio”. Se, ripeto ancora, quanto denunciato è vero, in toto o anche solo in buona parte.

Zauli peraltro ha diffidato il suo accusatore, intimandogli di cancellare il contenuto dell’articolo e prefigurando azioni giudiziarie in sede civile e penale. Secondo il rettore, Schneider avrebbe pubblicato “informazioni false e non provate sulla supposta inesattezza di alcune pubblicazioni scientifiche del sottoscritto”…

Attenzione: Schneider, che in ogni caso non ha cancellato un bel nulla, e anzi insiste e rincara la dose, ha ripreso le affermazioni contenute nel sito Pubpeer e, per così dire, ne ha fatto un caso. E neanche Pubpeer ha cancellato nulla, anzi, recentemente ha segnalato ulteriori pubblicazioni “incriminate” a firma Giorgio Zauli. È importante ribadire che il materiale infamante verso il professor Zauli è di Pubpeer e non di Schneider. Io non sono mai entrato nel merito di tutte queste accuse. Ho invece affermato con forza, prima dell’estate, che la questione doveva essere chiarita pubblicamente: l’Università di Ferrara aveva messo al lavoro sul caso la sua Commissione etica e non se ne era più saputo nulla. E alla mia richiesta, il rettore Zauli ha risposto in modo netto e inequivocabile, “affermando che “la Commissione Etica (nel gennaio 2019, ndr) ha archiviato il caso non essendo emersi a mio carico né elementi dolosi né di colpa grave“. Quindi, stando a quel rapporto, il rettore Zauli è innocente, anzi è vittima: e questo, prima dell’estate, mi pareva chiudesse la questione. Però, di conseguenza, nasceva un altro interrogativo dai tratti davvero inquietanti: ripeto, la vicenda è un vero thriller…

A cosa si riferisce?

Innanzitutto preciso che qui terminano le certezze e si entra nel campo delle supposizioni, dato che, come segnalato, l’Università di Ferrara sta difendendo coi denti la segretezza della relazione della Commissione etica. E’ impossibile che a fronte di accuse così gravi – se comprovate – il rettore possa essere scagionato. Per cui io deduco che la Commissione etica abbia considerato falso quanto pubblicato su Pubpeer. Ma attenzione: si tratterebbe di un falso corposo, composto da tanti documenti, grafici, tabelle relativi a decine di pubblicazioni! Un tale falso non può essere l’opera criminale di un singolo: induce a supporre l’esistenza di una vera e propria organizzazione a delinquere, mossa dall’intento di calunniare il rettore dell’Università di Ferrara…

E’ una prospettiva inquietante, non trova? E rimanda ad altri interrogativi: quali i moventi e le complicità di una tale organizzazione malavitosa? Considerato il suo carattere internazionale, non potrebbe esserci dietro la manina di una qualche potenza straniera? A chi ha pestato i calli, l’Università di Ferrara, perché si arrivasse a tanto?

Lasciamo aperti questi interrogativi… Stando alle cronache, per quanto si è capito della vicenda, emerge un aspetto che, secondo gli accusatori di Zauli, verrebbe a prefigurarsi come aggravante, al di là dell’imputazione: il fatto che il rettore avrebbe fatto scudo attorno a sé, ritenendo di non dover rendere pubblici gli atti e i documenti che potrebbero chiarire la vicenda, in un senso o nell’altro. E’ così?

Altro che “fare scudo”! E proprio qui sta il mistero… Ci attenderemmo che l’Università di Ferrara si difenda dal complotto che sarebbe stato ordito ai suoi danni. Che intraprenda un’azione legale nei confronti del sito Pubpeer e lo smascheri pubblicamente. Con facilità, peraltro: da una parte si pubblicano i loro documenti falsi, e dall’altra quelli autentici: così chiunque si renderebbe conto di dove sta la ragione e dove il torto. E invece che hanno fatto? Si sono mossi come un soldato che, anziché sparare al nemico, si scaglia contro i suoi possibili alleati: contro chi chiede di capirci qualcosa, e tra questi i giornalisti che sarebbero ben felici di raccontare al pubblico una tale inedita congiura, contribuendo a far trionfare il bene sul male. “L’Università di Ferrara vittima di un complotto internazionale”: sarebbe un vero scoop, il sogno di ogni giornalista. E invece, siamo arrivati al caso estremo di un comunicato ufficiale firmato dal rettore Zauli, in cui si propone un parallelo implicito tra chi ha chiesto trasparenza (io tra questi, ahimè) e Goebbels, il maggiore teorico dell’olocausto…

Non sono in grado di formulare neppure una plausibile ipotesi sul perché di questa scelta. Le confesso che mi pare una follia, ma forse, semplicemente, io non ho la stoffa del detective…

Al riguardo, secondo quanto scrivono sia la Nuova Ferrara che Estense, il Senato accademico starebbe valutando la possibilità di annullare – per un presunto vizio di procedura – la decisione con la quale la Commissione Etica ha archiviato la posizione di Zauli. Come interpreta questa evenienza?

Annullerebbero ora una relazione che fu approvata in gennaio? A distanza di nove mesi, ad orologeria insomma? E guarda caso, subito dopo l’annunciata richiesta di revisione (da parte di Estense.com) del diniego opposto alla richiesta di renderla pubblica? ‘Sacrificando’ il professor Pugiotto, già presidente di quella commissione, e il dirigente responsabile, che vivaddio dovrebbero rispondere di tali ipotetici ‘vizi di procedura’?

Non ci posso credere. Sembra una voce nata apposta per diffondere il sospetto che quel documento non s’ha da pubblicare, ne ora ne mai, perché a leggerlo bene non assolve nessuno, e per gettare altro fango sull’Università di Ferrara. Trucchi meschini: esprimo la mia solidarietà a Giorgio Zauli. Ma chi c’è dietro a queste macchinazioni? Utilizzano tecniche di disinformazione sofisticate: personalmente non escluderei neppure il coinvolgimento di qualche servizio segreto straniero.

E magari è proprio questa la spiegazione a una vicenda che a rigor di logica diversamente si fatica a comprendere e giustificare… Un’ultima domanda, ritornando alla realtà: lei tempo addietro aveva stigmatizzato “l’inspiegabile silenzio” dei docenti di Unife sulla vicenda. Immagino che avrà saputo del documento recentemente formulato a sostegno del rettore, sottoscritto da 240 docenti di Unife (su 642). Che ne pensa?

Mi meraviglio che le firme siano soltanto quelle che dice perché, come sosteneva Ennio Flaiano, gli italiani sono sempre pronti a correre in soccorso dei vincitori. Ma in Italia c’è anche un’altra tradizione, minoritaria, ma credo più nobile: di chi, quando di fronte si trova il potere borioso e arrogante, gli ride in faccia.

Scritto da Roberto Dall'Olio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, Per certi Versi, SESTANTE: LETTURE E NARRAZIONI PER ORIENTARSI, STORIE & RACCONTI.

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’

APRITI CIELO

Apriti cielo

a volte mi dico

E vorrei urlare

Per disarcionare

Quell’angoscia di vivere

che mi guida

senza meta

Apriti cielo

A volte mi dico

E vorrei piangere

Per togliermi quel peso

che mi zavorra lo stomaco

addolora dire e sentire questa tenaglia

Ma non a te

Che conosci le giornate storte tue

e anche mie

E mi aiuta

La tua scialuppa

Per cavarsi dalle onde

Dal loro mattatoio

E infilare il tuo abbraccio

Come accappatoio

Scritto da Giorgia Mazzotti il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza.

Un ferrarese che tutte le estati trasmigra in riva al mare di Romagna, ma che la sua città se la porta sempre con sé e non smette mai di sentirsela e avercela intorno, anche quando sbuffa e dice “qui sì che mi rigenero”.

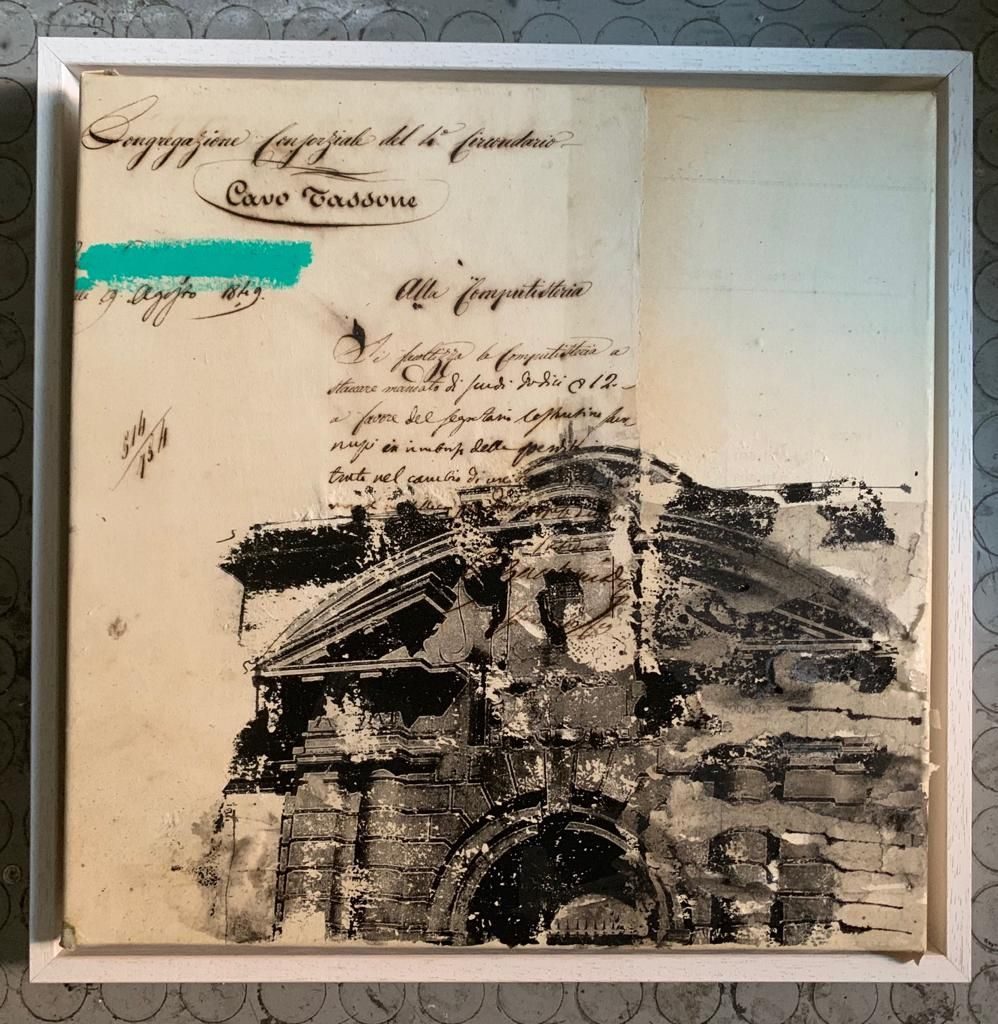

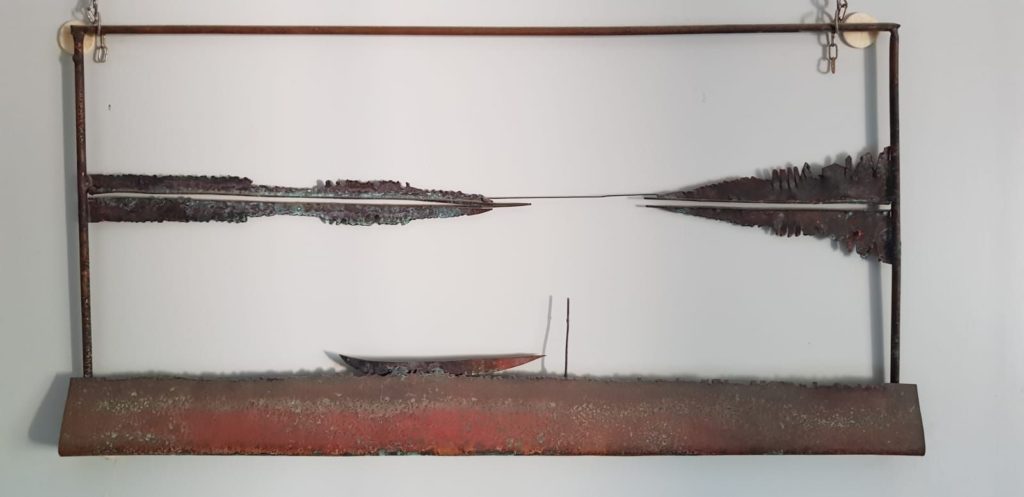

Quella del critico d’arte ed editore Lucio Scardino, infatti, è una casa del mare romagnolo con le pareti tappezzate dai dipinti del fiume Po e da rivisitazioni del Duomo di Ferrara, gli scaffali pieni di libri d’arte e una collezione di piatti e zuppiere che sembrano quelli di una vecchia signora inglese e che – quando li osservi meglio – scopri che invece hanno disegnato sopra il Castello Estense rivisitato in chiave avventurosa, nelle tinte monocrome del blu, del color ruggine o del marrone sulla porcellana bianca dove galleggia persino un veliero.

Qui, nell’appartamento tra i pini marittimi di Lido di Classe, tra Ravenna e Cervia, il critico d’arte ferrarese Lucio Scardino si trasferisce nel periodo estivo senza rinunciare alla compagnia delle opere di artisti a lui cari. Tra i 250 pezzi di questa collezione variegata di tele, sculture e schizzi c’è un disegno di Jenny Bassani, sorella dello scrittore Giorgio, con la borgata di Quacchio ripresa nel 1943, qualche mese prima dei bombardamenti.

Poco più in là, sulla parete c’è uno scorcio del fiume Po, colto poco prima dell’alluvione da Gastone Gaddi, nel 1951. Sculture e quadri sul tema di San Sebastiano si mescolano a un olio su tavola di Augusto Droghetti che – spiega Scardino – “rende bene le atmosfere e la prospettiva del fiume, con la visione dell’isola bianca di Pontelagoscuro sullo sfondo”. Così, tra una passeggiata in spiaggia e una capatina nella sala del cinema all’aperto, il critico-editore medita e studia, organizza e riflette, preparando lo sbarco cittadino d’autunno. Perché Ferrara, Scardino, ce l’ha sempre in testa, negli occhi e tra le dita. Ecco allora che sul tavolone rotondo, vicino alla caraffa di tè freddo e ai frollini, salta fuori un catalogo di disegni di paesaggio e il volume con il romanzo dedicato alla “Famiglia” di Lucrezia Borgia, raccontata nientemeno che dall’autore del “Padrino”, Mario Puzo.

“Sto preparando due mostre” racconta il critico ed editore.

“Paesaggi d’acqua” è il titolo dell’esposizione che verrà inaugurata venerdì 27 settembre 2019 alla galleria Fabula Fine Art (via del Podestà 11, Ferrara) con “una quindicina di opere sul Po che andranno dall’inizio del ’900 ai giorni nostri”. Neanche a dirlo “non si tratterà di una mostra di cartoline illustrate, ma di collage d’arte moderna che rievocano il mito di Fetonte (autrice Rita Da Re), acquerelli degli argini fluviali, chiatte, barche, anse e golene; e poi immagini rievocative del mito delle ‘anguane’, le sirene che la leggenda vuole che popolino le acque dolci e le rive fluviali come quella del ‘Notturno sul Po’ realizzata da Oreste Forlani attorno al 1905″. Una versione concettuale del Po quella contenuta nell’opera di Daniele Cestari: “Qui – fa notare il curatore della mostra – il fiume è condensato in una striscia color smeraldo, unica traccia di colore sulla carta che riproduce la facciata di Porta Paula. In questo punto di ingresso a Ferrara, infatti, è stata rinvenuta un’antica barca che testimonia la presenza del corso d’acqua nei secoli passati, anche se ormai si trova all’asciutto da tempo”.

L’altra mostra in fase di programmazione è quella dedicata a “Lucrezia Borgia” con “una quindicina di opere ispirate alla duchessa ferrarese e che sta appositamente realizzando il pittore fiorentino Impero Nigiani”. Quest’altra mostra verrà allestita in dicembre 2019, sempre alla galleria Fabula Fine Art (via del Podestà 11, Ferrara).

“Paesaggi d’acqua”, 27 settembre-15 ottobre 2019, galleria Fabula Fine Art, via del Podestà 11, Ferrara. Ingresso libero.

Scritto da Roberto Dall'Olio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, Per certi Versi, SESTANTE: LETTURE E NARRAZIONI PER ORIENTARSI, STORIE & RACCONTI.

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’

VECCHI RICORDI

La vita

La memoria

Sono in filigrana

Dei piccoli fotogrammi

Che ritornano

Dei boomerang

Nella mente

Ricordo di te

A una cena con altri di come mi guardavi

Con una tenerezza

E un languore

Così dolci

Da magnete

Forse anch’io

Ti guardavo in maniera speciale

Poi mi sedetti accanto a te

Come un complice del mistero

Scritto da Roberto Dall'Olio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, Per certi Versi, SESTANTE: LETTURE E NARRAZIONI PER ORIENTARSI, STORIE & RACCONTI.

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’

PER ARTEMISIA

E adesso tu

Hai acceso la luce

Portando il mio corpo

alla fantasia del tuo abbraccio

Si la magia dell’unità

Della fusione calda

Che non ci confonda

L’immateriale lieto trasportare

delle onde magnetiche

al mistero che ci circonda

E adesso tu

Hai acceso la luce

Nelle nostre cavità

Come una sponda

di lama

Di fiamma che accarezza le labbra

di chi si chiama

A giorno

Sulla nave

Della torba

L’humus che conforta

Di volere anima e terra

In un cerchio

Che s’apre

Si sferra in nuce

E adesso tu

Hai acceso la luce

Scritto da Francesco Monini il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza.

La campagna ‘Parchi puliti’ e l’intenzione dell’iperattivo vicesindaco Nicola Naomo Lodi di smantellare le panchine in città come prima misura antispaccio è una notizia che ha qualcosa di surreale. Come possibile pensare che togliere posti a sedere possa servire a contrastare gli spacciatori e bonificare i giardini del grattacielo? C’è forse bisogno di avere una panchina a disposizione per vendere e acquistare droga? Non basta girare a piedi e ‘spacciare in movimento’? O, come sta già succedendo, spostarsi in qualche altra zona di Ferrara?

La campagna contro le panchine – ad oggi non sappiamo fino a che punto verrà portata a compimento – sembra una misura talmente assurda e incongruente da indurre più all’ironia e alla satira che alla protesta civile. Così infatti Diego Marani, in un suo gustoso intervento sulla Nuova Ferrara, non resiste alla tentazione di mettere alla berlina la giunta leghista che eliminando il luogo (la panchina) pensa di eliminare il fenomeno (lo spaccio): “Seguendo questa logica, l’assessore Lodi dovrebbe allora vietare le borsette alle signore per sventare gli scippi, confiscare tutte le biciclette per evitarne il furto, chiudere le banche per scoraggiare le rapine”. Il vecchietto nella vignetta di Carlo Tassi su questo giornale propone invece come estremo deterrente una attualissima idea amazzonica: eliminare in toto gli alberi che regalano un’ombra accogliente agli spacciatori e ai malintenzionati.

Insomma, la tentazione di metterla in ridere è forte. Eppure sarebbe sbagliato prenderla sottogamba: la battaglia contro le panchine – si tratti pure di una semplice operazione propagandistica senza drastiche e definitive conseguenze – è un segnale preoccupante, rappresenta con assoluta evidenza un’idea pericolosa di governo della città. Significa voler affrontare un problema di sicurezza sociale – e quello dello spaccio a Ferrara lo è eccome – chiudendo spazi, eliminando luoghi e occasioni di incontro e moltiplicando inferriate, telecamere e controlli. Insomma, la questione è terribilmente seria. In questi giorni singoli cittadini e Associazioni stanno promuovendo una raccolta di firme contro lo smantellamento delle panchine, E’ una buona notizia.

C’è naturalmente altro. Dopo aver smontato e disperso il campo nomadi, anche verso i giovani e i pericoli della ‘movida’ di una città con più di 20.000 studenti universitari la nuova Giunta propone un giro di vite.E che ne sarà in un prossimo futuro dei festival ferraresi o dei concerti d’estate, pericolosa occasione di folle schiamazzanti?

A Ferrara tira oggi un’aria di chiusura, come se per difendersi dal malessere e dal disagio sociale non si possa fare altro che ridurre gli spazi della socialità invece di riempire e riconquistare gli spazi perduti. Panchine comprese. E’ su questo che occorre porre attenzione. Se la sicurezza diventa l’imperativo categorico, la via maestra che ispira tutte le scelte di governo della città (in assoluta continuità con l’operato dell’ex Ministro dell’Interno) allora la faccia di Ferrara è destinata a cambiare progressivamente. Come? Per immaginare il punto d’arrivo, basta avere in mente alcuni quartieri delle grandi metropoli: piazze e strade vuote, e la gente prigioniera in case blindate come casseforti.

La panchina è un bel simbolo di socialità. In panchina non sostano solo gli spacciatori. Ci si siedono gli anziani (Ferrara è una delle città più vecchie d’Italia), i ragazzi, le mamme con i bambini… In panchina ci si dà appuntamento, ci si incontra, si parla, si legge un libro, si guarda il verde dei prati e degli alberi, ci si innamora perfino. Se non ho più dove sostare (e dove bere un sorso d’acqua: le fontanelle sono sempre più rare) la città diventa solo un luogo da attraversare in fretta, non un posto dove vivere.

Non mi piace disegnare scenari apocalittici, ma senza accorgercene rischiamo di imboccare un bivio: la chiusura invece dell’apertura, la difesa invece del coraggio. Non leviamo le panchine, mettiamone altre, e aggiungiamo magari qualche fontanella.

Scritto da Giovanni Fioravanti il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, LA CITTA' DELLA CONOSCENZA / RUBRICA CESSATA.

Aveva sfiorato anche me il dubbio che la causa della situazione politica in cui versa il Paese andasse ricercata nella nostra scuola. Se invece di professarmi insegnante democratico, quello di “non uno di meno”, dell’ “I care” ne avessi bocciato qualcuno dei miei studenti, forse i barbari alla guida del paese non ci sarebbero mai arrivati.

Ma evidentemente anch’io appartengo a quella classe degli Ottimati, di cui scrive Galli della Loggia sul Corriere della Sera del 19 agosto, che scopre solo ora di vivere accanto a un’altra Italia, sudaticcia, incolta, ignara di cosa sia “il bene pubblico”, che detesta Greta e le Ong, che frequenta il Papeete, vota Lega e 5 Stelle: l’Italia barbara.

Questo il Galli della Loggia che, in formato ferragostano, torna a sproloquiare di scuola. Perché per parlare di scuola è sufficiente averla frequentata, avere insegnato all’università e soprattutto avere avuto una nonna maestra così scrive nel suo “L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la sua scuola”. Ora ha scoperto con improvvida illuminazione che l’invasione dei Barbari poteva benissimo essere fermata:”Sarebbe bastato ad esempio fare delle riforme della scuola diverse di quelle approvate per tanti anni”. Le riforme di cui parla Ernesto Galli della Loggia le ha viste solo lui, perché l’Italia sarà pure un paese invaso dai Barbari ora, ma non ha mai smesso di essere un paese gattopardesco dove le riforme si fanno perché nulla cambi.

A seguire il Galli-pensiero si comprende che la parola “riforma” non si addice alla scuola, regno della conservazione e archivio del passato. Per la scuola deve valere il motto dei Certosini a proposito della loro comunità: “mai riformata perché mai deformata”. E ciò che non doveva essere deformata è la scuola, quella frequentata da lui, bambino e poi ragazzo: l’elementare Principessa Mafalda di Savoia (di cui apprezza che non sia stata mutata l’intitolazione), la media Ippolito Nievo e il liceo Goffredo Mameli di Roma.

Tale doveva restare, immobile nel tempo, come le memorie dell’infanzia. All’Ippolito Nievo insegnava la professoressa De Sanctis, con un passato da intellettuale fascista, che “trattava gli alunni come se fossero gli allievi di una accademia militare”, capace di lezioni di vita e di somministrare i primi rudimenti del latino in maniera indimenticabile. Una scuola in cui si respirava l’atmosfera dell’ esempio e della disciplina e che, per questo, certo non aveva bisogno di educazione civica né di cittadinanza e Costituzione. La scuola dei riassunti, con qualche mezzo canto della Divina Commedia mandato a memoria.

È sempre la scuola di ieri la scuola migliore, mai quella di oggi, per non parlare di quella di domani che non si è in grado neppure di immaginare.

Ma l’affondo Galli della Loggia lo riserva al “successo formativo” obbligatorio, considerato una deriva demagogica, una palla al piede dell’istruzione.

Galli è di quelli a cui Barbiana continua a pesare sullo stomaco, gli procura cattive digestioni e notti insonni.

A Galli della Loggia deve essere sfuggita l’ultima relazione della Corte dei Conti sulla dispersione scolastica e su come contrastarla. Altro che “democraticismi demagogici”, come sostiene con faciloneria, ad essere in gioco non è la scuola di una volta ma la politica, qui ed ora. Governi e ministri che in tutti questi anni non sono stati in grado di fornire al paese un sistema scolastico capace di garantire a ciascuno il pieno esercizio del diritto allo studio, per miseria economica e intellettuale, sarei tentato di dire.

Mentre l’Europa a Lisbona, nel 2000, apre la strada alla società della conoscenza e all’istruzione per tutta la vita, noi siamo ancora alle premesse. Prima ancora di parlare di cosa studiare e di come studiare dovremmo ragionare dell’accesso allo studio, forse non saremmo un paese con il minor numero di laureati, dopo la Romania, e con il 41% della popolazione tra i 15 e i 64 anni che ha conseguito al massimo la terza media.

La relazione della Corte dei Conti, pubblicata a fine luglio, denuncia una scuola colabrodo, che dal 1995 ad oggi ha perso per strada oltre 3 milioni e mezzo di ragazze e ragazzi, è come se fosse sparita un’intera metropoli.

Bastava a Galli della Loggia leggere le poche righe di sintesi, all’inizio della relazione, dove è messo in evidenza come il nostro sistema di istruzione soffra di una inadeguata valorizzazione di quell’immenso capitale umano che è la formazione dei giovani. Della carenza di decisione e progettualità, oltre che di una forte resistenza a mettere in discussione il modello curricolare tradizionale e gli stili professionali consolidati dei docenti, alla faccia delle riforme.

Dopo la diagnosi è suggerita la cura. Sviluppare strategie che consentano di intercettare il disagio, che riescano a rimotivare lo studente con percorsi di istruzione basati sull’esperienza dell’apprendimento e non sul contenuto (ciò che si deve insegnare), prevenendo così, sia la dispersione scolastica che l’insuccesso nei percorsi superiori (vedi università) migliorando sensibilmente la capacità di ingresso nel mondo del lavoro. Tutto l’opposto del Galli-pensiero.

Forse più che un paese di barbari, il nostro è ancora un paese barbaro. E allora perché stupirsi di Barbari, Ottimati e dei Galli della Loggia?

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in COMUNICATI STAMPA, In Evidenza.

Da: Coordinamento nazionale dei diritti umani

Il Coordinamento nazionale dei docenti della disciplina dei diritti umani esprime profonda apprensione e amarezza in merito agli incendi devastanti che stanno intaccando irrimediabilmente il polmone verde della Terra: l’Amazzonia. Com’è possibile pensare di profanare uno dei luoghi più simbolici, sacri e “salvifici” dell’intero pineta? Davvero la cecità umana non consce limiti.

Pare proprio che la distruzione progressiva del mondo ad opera dell’uomo non abbia alcuna logica; eppure la ragione dovrebbe suggerire che devastare, inquinare, consumare in modo scriteriato le risorse naturali comporta a breve termine il nostro annientamento. Invece assistiamo all’ennesima follia criminale perpetrata ai danni della Natura, in funzione del Dio denaro. Ai potenti della Terra il compito di invertire la rotta, perché se è vero che i primi a subire gli effetti di un pianeta malato saranno i più poveri, prima o poi le conseguenze di una cattiva condotta ecologica riguarderanno tutti. Per chi opera nella scuola, la responsabilità di sensibilizzare i giovani è fortemente sentita da tanti colleghi. Il Coordinamento invita il MIUR ad organizzare una Conferenza internazionale nel mondo della scuola sulla difesa dell’ambiente che coinvolga tutti gli istituti di ogni ordine e grado; gli attivisti, le associazioni, le fondazioni e le aziende interessate in modo da avviare un macro progetto di salvaguardia / buone pratiche ambientali, avvalendosi anche di network e piattaforme digitali.

“La lotta per salvare l’ambiente globale è molto più difficile che la lotta per sconfiggere Hitler, perché questa volta la guerra è con noi stessi. Noi siamo il nostro nemico, così come abbiamo solo noi stessi come alleato.”

(Al Gore)

Scritto da Fiorenzo Baratelli il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, OPINIONI.

1.

Matteo Salvini è fuori di testa e disperato. Il deliro di onnipotenza lo ha portato in un vicolo cieco. E in un attimo le sue parole diventano confuse e assurde. Per esempio, quando dice: “Ho chiesto i pieni poteri secondo la Costituzione”. Un ossimoro da bocciatura all’esame di Diritto Costituzionale. Oppure, negando spudoratamente l’evidenza dei fatti, dichiara: “Conte ha lavorato per sfasciare”. L’augurio che formulo è che l’evoluzione della crisi di governo volga in una direzione che sanzioni il suo isolamento politico e l’inizio della parabola di un ‘piccolo uomo’ che aveva indossato la divisa di… Napoleone.

2.

Il Pd è di fronte ad una prova che ricorda la classica quadratura del cerchio. Zingaretti ha sempre sostenuto la diversità del M5s rispetto alla Lega, anche quando nel suo partito c’era chi li metteva sullo stesso piano. Ma nella trattativa non si possono dimenticare quattordici mesi di governo disastroso ed egemonizzato dalla destra leghista. Per esempio il M5s ha condiviso i decreti sulla sicurezza che sono un monumento alla disumanità. Senza il riconoscimento di una nuova fase l’eventuale nuova maggioranza sarebbe percepita come il solito ribaltone trasformista. Che regalo si farebbe a Salvini! Cercherebbe di uscire dall’angolo e incendierebbe le piazze contro la ‘casta delle poltrone’ e contro il Parlamento. Il Pd deve impegnarsi per dar vita ad un governo solido e duraturo, respingendo pasticci per paura del voto. C’è da battere una destra razzista e feroce, ma alle porte non c’è un nuovo fascismo che richieda un Badoglio dei nostri giorni. Nuovo e autorevole Presidente del Consiglio e nuovo programma di governo alternativo alla destra devono essere i due fondamenti della discontinuità.

3.

A Ferrara come sta reagendo la Lega alla crisi provocata dal suo capitano? Silenzio. Con una prevedibile eccezione: Nicola Lodi. Il vicesindaco ha ripubblicato in rete una sua foto assieme a Salvini con una semplice didascalia: “Sempre con te”. Fedele fino all’ultimo come in ogni copione che si rispetti di ascesa e caduta di un capo. Ma attenzione a non confondere questa scena con quelle drammatiche di altri fedeli che decisero di morire nel bunker insieme al proprio capo. Come ricordava il vecchio Karl Marx, spesso la storia si ripete due volte: la prima come tragedia e la seconda come farsa.

Scritto da Carlo Tassi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, La vignetta di Cart.

illustrazione di Carlo Tassi

(tutti i diritti riservati)

Scritto da Roberto Dall'Olio il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza, Per certi Versi, SESTANTE: LETTURE E NARRAZIONI PER ORIENTARSI, STORIE & RACCONTI.

Ogni domenica Ferraraitalia ospita ‘Per certi versi’, angolo di poesia che presenta le liriche del professor Roberto Dall’Olio, all’interno della sezione ‘Sestante: letture e narrazioni per orientarsi’

LA MIA ROSA

Tu sei la mia rosa

La mia rosa bianca

Il mio roseto

Senza dubbio

Senza Amleto

Non mi stanca

La tua luce bianca

Il tuo profumo

Dei campi

Di una civiltà contadina

Che è scomparsa

Svanita

Dalla sera alla mattina

Un amen

Tu sei la mia rosa bianca

Tersa

Pulita

Delle giornate lente

Della terra che riposa

Si tu sei la mia rosa

Scritto da Liliana Cerqueni il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, In Evidenza.

Quando si parla di streghe si evocano inevitabilmente le pagine inquietanti del periodo dell’Inquisizione, dell’ostracismo, della delazione, delle persecuzioni, dei processi sommari, delle condanne sui roghi, le ammissioni di colpa estorte con le torture, dell’isteria di massa e dell’oscuro clima di superstizione che ha contrassegnato la nostra storia di qualche secolo fa. Nella nostra civiltà occidentale, si parla di donne invise dalle loro comunità, calunniate, indicate come colpevoli di ogni nefandezza, creature sospese tra la carnalità terrena e il soprannaturale demoniaco in grado di compiere sortilegi e malefici, provocare catastrofi, seminare il male e determinare il destino di chiunque. Ed è proprio di streghe che si parlerà nella serie tv ‘Luna Nera’, in arrivo su Netflix Original Italiana, piattaforma streaming, nel 2020. La storia di quattro donne sospettate di stregoneria nel XVII secolo in Italia, è stata liberamente tratta dal libro ‘Le città perdute. Luna nera’ di Tiziana Triana in prossima uscita, e conta sulla regia di Francesca Comencini, Susanna Nicchiarelli e Paola Randi. Un evento atteso per la sua spettacolarità e originalità, per il suo carattere prettamente al femminile: donne che raccontano di donne, riesumando le tristi pagine della ‘caccia alle streghe’. In seguito alla morte di un neonato, Ade, una giovane levatrice di 16 anni, viene accusata di stregoneria e costretta a fuggire dal villaggio. Trova asilo presso una misteriosa comunità di donne accusate di praticare la magia nera… Ragione e irrazionalità, credenze e sospetti, mistero e intrigo: ecco i leitmotiv della serie tanto attesa, conclusa a luglio dopo il primo ciak dello scorso marzo.

Abbiamo intervistato in anteprima Adalgisa Manfrida, la giovane attrice che interpreta la strega Persepolis.

Vuoi raccontarci chi sei, Adalgisa?

Sono nata in Germania, a Stoccarda il 21 maggio del 1993 da papà Siciliano e da mamma Trentina. Sono la seconda di 4 figli. All’età di 3 anni con la mia famiglia mi sono trasferita in Sicilia, in provincia di Enna, dove sono cresciuta fino ai 12 anni. Dal 2006 ho vissuto in Trentino fino ai miei 19 anni, per poi trasferirmi a Roma per studiare recitazione e dove vivo tutt’ora. Ho frequentato il liceo classico e successivamente mi sono diplomata nel 2017 all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica Silvio D’Amico di Roma.

Qual è stato il momento in cui hai capito che recitare sarebbe stata la tua scelta esistenziale e professionale?

A 12 anni frequentai un corso di teatro a scuola. Le ore di prove al pomeriggio volavano, tornavo a casa continuando a ripetere tutte le battute. Lo spettacolo andò in scena all’anfiteatro greco di Morgantina, in Sicilia, alle 5 del pomeriggio. Ero paralizzata dalla paura, era pieno di gente, c’era la luce del giorno, non era buio come nel teatrino in cui provavamo, e potevo quindi vedere tutte quelle persone distintamente. Poi successe che la gente cominciò a ridere, a ridere quando entravo, a ridere di ciò che dicevo. Una vertigine. Il desiderio di quella paura e di quella vertigine non mi hanno ancora lasciato.

Che ruolo ha avuto la tua famiglia nelle scelte che hai fatto?

Quand’ero piccola, non avendo uno spazio dove provare con gli altri ragazzini lo spettacolo con cui saremmo dovuti andare in scena nel paesino nel quale abitavo, ci recavamo dell’officina di mio padre che è meccanico. Ogni sera alle 18, lui e mia madre svuotavano una parte di quel posto, pulivano, mettevano per terra dei cartoni ed ecco il palcoscenico che ci serviva. I miei genitori hanno sempre preso seriamente i miei sogni, tanto quanto me, e ciò mi ha permesso di non pensare mai che fossero stupidi o irrealizzabili.

Come è stata la tua formazione in Accademia?

Sono stati tre anni di duro lavoro, costantemente in bilico tra la sorpresa di ciò che potenzialmente e realmente si può essere e il timore del fallimento, anche nelle cose più stupide. Lavori ogni giorno su te stesso, i tuoi limiti ti appaiono in modo molto più evidente e bisogna riuscire a non scoraggiarsi, a continuare a lavorare, senza scuse, alibi e giustificazioni.

Cosa significa per una giovane come te, decidere di vivere da sola a Roma, studiare e lavorare? Quali sono state le criticità e quali gli aspetti positivi?

Avevo 19 anni e i soldi contati. Essere finalmente in una città che già inspiegabilmente amavo, senza nessuno che sapeva chi fossi e viceversa fu una vera gioia. Trovare un lavoro degno e onesto per mantenersi e pagarsi le lezioni, invece, è stato duro, tra datori di lavoro aggressivi, turni lunghissimi, paghe da fame, tremendo. Mi sembrava di soccombere in una realtà che non avevo previsto, ero piena di rabbia. In qualche modo quella frustrazione mi ha spinta a fare di tutto per uscirne, e ho puntato tutto sul provino in Accademia.

Quali sono le attitudini, le caratteristiche e i ‘talenti’ richiesti nella professione di attore?

Forse la capacità di ascoltare allo stesso tempo dentro e fuori di sé, di rispondere a questo ascolto con l’istinto, la spontaneità, la creatività, il corpo e l’intelligenza. Forse la capacità di farsi da parte, essere diverso da se stesso o forse, al contrario, essere perfettamente al centro di ciò che si è. Forse nessuna di queste cose. Ognuno è ciò che è, spinto alle volte da una grande forza per diventare altro, migliore, completo. Felice di potersi esprimere totalmente.

Quali le differenze tra recitazione in teatro, televisione e cinema?

Non credo che ci sia una differenza di sostanza nel lavoro dell’attore; ti è richiesto di fare, in fondo, la stessa cosa. Forse è diversa la gestione del lavoro e dei suoi tempi: a teatro provi per 4/5 settimane ogni singolo movimento, battuta, impari ad abitare ogni situazione e il suo spazio. Su un set è possibile che questo tempo non ci sia, che una scena venga costruita in quel momento e bisogna essere molto disponibili a cambiare ciò che si sta facendo da un momento all’altro.

Come sei arrivata alla scrittura, molto importante per la tua crescita e affermazione personale, nella nuova serie che uscirà i primi mesi del 2020 ‘Luna nera’? Puoi anticipare qualcosa? Che tipo di esperienza è stata?

“Luna Nera” è stata la mia prima esperienza sul set. Mi sono stupita per tante cose del tutto nuove per me, del fatto che si possa parlare pianissimo (a teatro non puoi farlo!), che basta l’accenno di uno sguardo, un sospiro. Il set è sempre stracolmo di persone che lavorano contemporaneamente, sorgono piccoli imprevisti in continuazione, a volte bisogna attendere diverse ore e diventa fondamentale imparare a gestire le proprie energie per non arrivare stanchi e deconcentrati.

Come vedi il tuo futuro professionale? In Italia o all’estero?

Il mio futuro professionale lo vedo ovunque ci sia la possibilità di migliorarmi, che sia l’Italia o l’estero non è importante. Ovviamente per un attore la lingua è fondamentale e io amo l’italiano, è la mia lingua, ma mi piacerebbe far parte di un progetto, sia teatrale che cinematografico anche all’estero.

Avremo occasione di seguire Adalgisa Manfrida, la strega Persepolis, nelle sue vicende movimentate, insieme ad Ade, Valente e Tebe, Leptis, Janara e molti altri personaggi che ci permetteranno un tuffo nel passato, ricordando che la strada dell’emancipazione della donna, la conquista della pari dignità di genere e il riconoscimento del suo contributo alla civiltà, è lastricata di vergognose parentesi.

Scritto da Francesco Monini il . Pubblicato in OPINIONI, In Evidenza.

Le cose non vengono per caso. Nello stesso giorno, mentre al Senato va in scena l’ultimo atto dell’ex governo del cambiamento, si chiude la lunga odissea della Open Arms con lo sbarco immediato degli ultimi novanta migranti. Naturalmente l’emergenza continua e c’è da chiedersi che ne sarà dei 356 imbarcati sulla Ocean Wiking e della feroce politica dei “porti chiusi” e della “sacra difesa dei confini” che ha rappresentato il fulcro della fortunata propaganda malpancista del dimissionario Ministro degli Interni. Qualcuno a sinistra ha una credibile politica alternativa per riaprire le porte alla immigrazione legale e impostare un serio confronto con gli altri stati europei? Io non riesco ancora a vederlo.

Mentre il mazzo di carte torna nelle mani del presidente Mattarella – e tutti si appellano alla sua sapienza e prudenza istituzionale – il commento unanime sui media è che questa volta Matteo Salvini abbia toppato, sbagliando clamorosamente i tempi e i toni e cacciandosi alla fine in un vicolo cieco. La prova ultima sarebbe il ritiro da parte della Lega della mozione di sfiducia presentata pochi giorni prima e l’estremo tentativo di una ricucitura con l’alleato pentastellato. “Fuori tempo massimo”, hanno risposto in coro gli esponenti del Movimento 5 stelle.

E’ quindi finita la grande ascesa di Salvini? Si romperà quell’incantesimo che ha permesso alla Lega di vincere una dopo l’altra le elezioni (europee, regionali, municipali) e di arrivare a sfiorare il 40% nei sondaggi? Basta guardare le piazze piene di folle acclamanti che in tutta la penisola accolgono il grande capo leghista per rendersi conto che Matteo Salvini non solo resterà in campo ma continuerà ad essere il protagonista indiscusso attorno a cui ruoterà la scena politica italiana. A maggior ragione se in autunno si tornerà a votare.

A meno che Mattarella… Non sono un esperto e nemmeno un indovino, ma l’unica alternativa alle elezioni anticipate sembra davvero poco praticabile. Diventa difficile pensare che da questa crisi al buio possa sortire un governo con un programma credibile e condiviso, capace di portare a termine la legislatura. Il governo giallo-rosso, la strana alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, pur sponsorizzata da Renzi e da Prodi, si presenta come un esercizio di acrobazia politica. Una soluzione ancora più complicata e pasticciata del passato governo giallo-verde

C’è in realtà un’unica vera ragione – che tutti sanno ma che nessuno dice, né il Pd né i 5 Stelle – che favorisce, almeno in teoria, la somma giallo-rossa e la formazione di un nuovo governo. Non è certo la vicina scadenza di una Finanziaria lacrime e sangue e il probabile e paventato aumento dell’Iva: perché, al di là dell’allarme generale, nessun partito ha una ricetta per uscire dal buco nero dei nostri conti in rosso. E non è nemmeno la conclamata volontà grillina di portare a termine l’iter per il taglio del numero dei parlamentari. L’unica cosa che oggi accomuna Pd e 5 Stelle è la paura delle elezioni anticipate; una paura matta (quasi una certezza) che la destra, e la Lega in particolare, capitalizzi il consenso degli ultimi mesi e faccia il pieno di voti.

Naturalmente Pd e 5 Stelle si dichiarano prontissimi al confronto elettorale. Giurano di non badare a interessi di bottega e di avere a cuore solo il bene del Paese. Ma queste sono cose che si devono dire, ritornelli che lasciano il tempo che trovano. La vera posta in gioco, la vera grande preoccupazione è impedire a Matteo Salvini di stravincere le elezioni anticipate e diventare Presidente del Consiglio.

Il tempi della crisi sono strettissimi e Mattarella ha giustamente una gran fretta. Se anche dovesse partire una trattativa tra Pd e 5 Stelle, non avranno a disposizione due mesi come quelli che servirono per scrivere il famigerato contratto tra Salvini e Di Maio. Se alla fine vincesse la grande paura (di perdere le elezioni anticipate) e si arrivasse comunque a un accordo giallo-rosso, c’è da scommettere che il nuovo governo sarà diviso e litigioso come o più di quello che lo ha preceduto. Con una prospettiva di vita molto breve.

Matteo Salvini è stato il coautore e il principale protagonista dello sciagurato governo giallo-verde, ma questa volta ha ragione. Piuttosto che un altro pasticcio, meglio le elezioni subito. Piuttosto che arrendersi alla paura, meglio affrontarsi in campo aperto.

Scritto da Gianni Venturi il . Pubblicato in IL QUOTIDIANO, Diario in Pubblico, In Evidenza.

Un silenzio surreale avvolge le file degli ombrelloni mentre da lontano si staglia il palco ‘dell’evento’ jovanottiano su cui si erge un immenso pupazzo e delle sfere che ricordano palle di gelato. L’avvio è previsto per le 16 mentre il discorso delle dimissioni di Conte alle 15, ma il mormorio eccitato anticipa alle 14 il bagno di folla (e di qualcosa d’altro). ‘Lui’ non apparirà che in tarda serata, ma prima si potrà fare di tutto e di più; come del resto promettono i politici in aula per le dimissioni Conte. Del popolo ‘itagliano’ non emerge che questa individuazione del caos come sublimità della natura tatuata italiana. I due Mattei si danno battaglia, l’uno col Vangelo e le parole di un santo papa mentre l’altro, il Renzi, sacrifica le offese personali a un dio laico che lo riporti i cima all’onda su cui vuole restare. Mi prende un lieve sentimento di nausea. Al supermercato afferro un bottiglia di ottimo Lagrein che avrebbe dovuto accompagnare gli spaghetti aglio, olio. Illuso. La commessa che mi conosce da anni e che sa della mia sobrietà delicatamente mi sottrae la bottiglia. Impossibile venderla per evitare d’introdurre nella zona rossa alcolici. Siamo alla farsa. Il guitto si farà i milioni sfruttando l’ingenuità del popolo bue così come milioni di cittadini aspetteranno di votare il dio del Papeete o qualcuno di quegli individui che ci governano. Spontaneo mi sovviene il titolo di un passo tratto dalla celeberrima opera del grande Eduardo De Filippo ‘Napoli milionaria’. Eccola nel commento dello stesso De Filippo

“Le offre una tazzina di caffè. Amalia accetta volentieri e guarda il marito con occhi interrogativi nei quali si legge una domanda angosciosa: ‘Come ci risaneremo? Come potremo ritornare quelli di una volta? Quando?’. Gennaro intuisce e risponde con il suo tono di pronta saggezza: ‘S’ha da aspettà, Ama’. Ha da passà ‘a nuttata”.”

Ce la faremo? Come Eduardo lasciamoci una nota di speranza e assolviamo i 25 mila qui al ‘Laido’ e i milioni di italiani che attendono.

La serata sta per chiudersi. Ho cenato al Bagno Onda Blu e da lontano, quasi un sussurro, arrivava ad ondate la musica del Giovanotto cosi come con la bocca ‘a cul de poule’ dei politici che uscivano dal Senato appariva, imbarazzo, timore, dispetto e ira. ‘A nuttata sta per passare. Che accadrà? Fra due giorni ci sveglieremo giallo-rossi? O no?

Impassibili i ‘pet’ assistono alle evoluzioni degli umani. Talvolta mi piacerebbe svegliarmi col pelo. Ma è un sogno: forse triste, naturalmente irrealizzabile.

Scritto da Riceviamo e pubblichiamo il . Pubblicato in COMUNICATI STAMPA, In Evidenza.

Da: MediaMente

Festival filosofia 2019: Persona, maneggiare con cura. Dal 13 settembre a Modena, Carpi, Sassuolo

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo quasi 200 appuntamenti fra lezioni magistrali, mostre e spettacoli, tutti dedicati al tema “persona”. Tra i protagonisti 54 relatori, di cui ben 24 debuttano al festival. Tra gli ospiti più attesi: Augé, Bodei, Bianchi, Cacciari, Crouch, Ehrenberg, Galimberti, Giovannini, Marzano, Massini, Nancy, Quante, Recalcati, Rosen, Roy, Severino, Vegetti Finzi. In programma anche otto “menu filosofici” per ricordare Tullio Gregory

Dedicato al tema persona, il festivalfilosofia 2019, in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 13 al 15 settembre in 40 luoghi diversi delle tre città, mette a fuoco la questione della persona tra diritti, civiltà e fragilità umana. La diciannovesima edizione del festival prevede lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno quasi 200 e tutti gratuiti.

Piazze e cortili ospiteranno oltre 50 lezioni magistrali in cui maestri del pensiero filosofico si confronteranno con il pubblico sul tema “persona”, che indica una categoria di lunga durata della cultura europea, fondamento dell’autonomia individuale e dei diritti umani. Sempre immersa in una rete di reciprocità, alla persona si riconduce il principio di dignità, sia nel campo sociale e politico (come per esempio nel caso del lavoro), sia nelle questioni bioetiche di inizio e fine vita. Si indagherà anche il modo in cui l’essere persone – richiamandosi al suo significato originario di maschera – passi attraverso il riconoscimento e la messa in scena del sé in cui si esprime la soggettività di ciascuno.

L’edizione 2019, mentre conferma lo stretto legame con i maggiori protagonisti del dibattito filosofico, presenta ventiquattro voci nuove, su un totale di 53 relatori. Tra gli autori stranieri, due terzi sono al loro debutto al festival.

Tra i protagonisti ricorrenti si ricordano, tra gli altri, Marc Augé, Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Umberto Galimberti, Michela Marzano (Lectio “Rotary Club Gruppo Ghirlandina”), Stefano Massini (Lectio “Coop Alleanza 3.0”), Jean Luc-Nancy, Salvatore Natoli, Massimo Recalcati, Emanuele Severino, Carlo Sini, Silvia Vegetti Finzi e Remo Bodei, Presidente del Comitato scientifico del Consorzio.

Tra i “debuttanti”, Michel Agier, Leonardo Caffo, Colin Crouch (Lectio “Gruppo Hera”), Alain Ehrenberg, Paolo Flores d’Arcais, Enrico Giovannini (Lectio “Confindustria Emilia Area Centro”), Danilo Martuccelli, Michael Rosen (Lectio “BPER Banca”), Olivier Roy, Michael Quante.

Il programma filosofico del festival propone anche la sezione “la lezione dei classici”: esperti eminenti commenteranno i testi che, nella storia del pensiero occidentale, hanno costituito modelli o svolte concettuali rilevanti per il tema della persona.

Se le lezioni magistrali sono il cuore della manifestazione, un vasto programma creativo (ancora in corso di definizione) coinvolgerà performance, musica e spettacoli dal vivo. Tra i partecipanti: David Riondino (con un concerto bandistico), Pamela Villoresi (con un recital sul tema del lavoro), Telmo Pievani e i Deproducers (con uno spettacolo sull’evoluzione di Homo sapiens), Lino Guanciale (in una conversazione con Roberto Escobar su Canetti), Chiara Valerio (in un reading da un suo testo inedito), Michele Dalai (con uno spettacolo su Gino Bartali giusto tra le nazioni), Massimo Cirri e Peppe Dell’Acqua (in un dialogo-spettacolo sulla chiusura degli ospedali psichiatrici), Lella Costa (in un recital su Edith Stein). Non mancheranno i mercati di libri e le iniziative per bambini e ragazzi.

Oltre trenta le mostre proposte in occasione del festival, tra cui le personali di Vittorio Guida e Luisa Menazzi Moretti prodotte da Fondazione Modena Arti Visive. A Carpi una mostra ai Musei di Palazzo dei Pio presenta incisioni di Picasso, Kirchner e Chagall sul tema della maschera, mentre a Sassuolo una personale di Mustafa Sabbagh è dedicata alla condizione dell’umano.

Prima edizione dopo la scomparsa di Tullio Gregory, il festival omaggerà la figura del grande maestro, tra l’altro, riproponendo alcuni dei più significativi tra i suoi “menu filosofici” per quasi ottanta ristoranti ed enoteche delle tre città.

Il festival è promosso dal “Consorzio per il festivalfilosofia”, di cui sono soci i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Infoline: Consorzio per il festivalfilosofia, tel. 059/2033382 e http://www.festivalfilosofia.it

Festivalfilosofia 2019: Divenire persone

Festivalfilosofia 2019: Divenire personeNelle piazze e nei cortili del festival si discuterà di autonomia e diritti delle persone, di maschere e peculiarità del volto, di costituzione del Sé in tutte le fasi della vita e dei generi d’identità, sempre oscillanti tra io e noi

L’edizione 2019 sarà imperniata sulla parola chiave persona. In oltre 50 lezioni magistrali saranno affrontate le varie declinazioni di questo tema, una categoria di lunga durata della cultura europea, fondamento dell’autonomia individuale e dei diritti umani. Sempre immersa in una rete di reciprocità, alla persona si riconduce il principio di dignità, sia nel campo sociale e politico, sia nelle questioni della vita individuale. Si indagherà anche il modo in cui l’essere persone – richiamandosi al suo significato originario di maschera – passi attraverso il riconoscimento e la messa in scena del sé in cui si esprime la soggettività di ciascuno.

Strutturato per gruppi di questioni, il programma filosofico porterà pertanto in primo piano un lessico concettuale a più voci dove si confronteranno prospettive filosofiche plurali e anche divergenti.

1. Genealogie della persona

La prima pista affronta alcuni degli assi concettuali e storici ancora operativi nell’uso contemporaneo di questa categoria. Tra le tracce di lunga durata significativa è quella religiosa, che risale fino alla questione della natura umana e divina, come mostrerà Enzo Bianchi. Una seconda traccia, di cui parlerà Emanuele Stolfi, rinvia al diritto romano, nel quale la summa divisio tra persone (liberi e servi) e cose costituisce uno dei perimetri originari in cui si è svolto il discorso istituzionale e morale intorno alla persona. Questo dispositivo è stato successivamente recuperato su un piano filosofico e morale, ma sempre ispirato al primato del classico, nella visione umanistica di un antropocentrismo fondato sulla «dignità dell’uomo», su cui interverrà Massimo Cacciari in una lezione dedicata alla memoria di Tullio Gregory. Più a ridosso della contemporaneità, ulteriori svolte hanno segnato la riflessione sulla persona. In ambito fenomenologico, come mostrerà Roberta de Monticelli, è emersa la questione del rapporto tra l’evidenza della soggettività, che è corporea e relazionale, e l’«individualità essenziale» in cui è racchiuso il segreto dell’irripetibile unicità di ogni persona, capace di portare la propria novità nel mondo. Sul terreno della biopolitica, per converso, la critica alla persona ha mostrato la necessità di pensarla sempre in relazione all’impersonale, ovvero al collettivo, o in altro senso all’organico, per mostrare come la consistenza del vivente (umano, ma non solo) sfugga all’astrazione giuridica e istituzionale che pare inevitabile, data la struttura della persona: ne discuterà Roberto Esposito.

Un’ulteriore soglia problematizza la questione chiamandoci a discutere lo statuto delle persone non-umane e la soggettività animale: Leonardo Caffo farà il punto sulle sfide poste alla filosofia dalla questione delle specie, mentre Luisella Battaglia indicherà come il riconoscimento dei diritti degli animali implichi una vera e propria estensione della nostra comunità. Emanuele Coccia spingerà la riflessione fino a domandarsi se non esista un “io vegetale” che accomuna i viventi.

2. Maschere e volti

Il secondo terreno di analisi riguarda il significato etimologico e, come si vedrà, iconologico, della persona, che in latino indica la maschera (in greco la parola si affermerà in epoca bizantina per indicare la persona morale del sapere giuridico e verrà tradotta con prosopon, ossia con un termine che anch’esso rinvia al significato arcaico avente a che fare col volto e l’immagine). Marc Augé, membro del Comitato scientifico del festival, ne ricostruirà la dimensione antropologica e rituale, mentre Remo Bodei, Presidente del Comitato, si soffermerà sul rapporto tra maschera e volto che emerge anche nella disciplina del ritratto. Uno speciale tipo di maschera, con le sue implicazioni culturali ed etiche, è il tema della lezione di Maria Bettetini, che discuterà il significato iconologico del velo in varie pratiche culturali e religiose. Carlo Sini, discutendo lo statuto del corpo tra soggettività e automatismo, mostrerà come il corpo che siamo possa essere la nostra prima maschera. Jean-Luc Nancy farà vedere come siano la pelle e la sua fragilità, esponendo il corpo al mondo, a costituire il nostro primo legame con esso.

3. Lessico dell’individuo

Nella terza pista tematica si farà il punto sui diversi lessici dell’individualità, della soggettività e della singolarità, per cogliere i contesti e le caratteristiche peculiari dell’idea filosofica di persona. Mentre la questione dell’individuo si pone sul piano ontologico in relazione alla totalità, facendo emergere anche il carattere illusorio delle parti rispetto al tutto dell’Essere (è la proposta di Emanuele Severino), è possibile anche rintracciare ampia evidenza di una trasformazione che l’individualità ha subito in epoca contemporanea. Come indicherà Danilo Martuccelli, gli individui contemporanei ambiscono a essere uguali solo a se stessi e incomparabili con chiunque altro. In questo processo di singolarizzazione, il cui esito paradossale è spesso il conformismo assoluto, Mauro Magatti intravede l’opportunità di ripensare un individuo che, dalla propria crisi, riscopra il valore fondante e generativo della reciprocità. La soggettività, del resto, non è un dato ma una costruzione, un complesso processo di edificazione di sé e del proprio carattere, come mostrerà Salvatore Natoli.

Ogni esistenza è d’altronde essenziale e intangibile. Ai gesti di violenza biblica che attaccano la singolarità della vita, facendone per contrasto brillare il valore, è dedicata la lezione di Massimo Recalcati.

In un contesto completamente differente, la singolarità è una caratteristica cosmologica, come nel caso dei buchi neri, dove i sistemi fisici perdono la capacità predittiva. Questo affascinante tema, che ha a che fare con le più avanzate teorie sull’origine dell’universo, verrà discusso da Mariafelicia De Laurentis e Massimo Pietroni (in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dibattito condotto da Marco Cattaneo).

A come sopravvivere nel mondo conservando la scintilla dell’umanità e con l’ausilio del racconto sarà dedicato l’intervento di Stefano Massini (Lectio Coop Alleanza 3.0).

4. Io e noi

Il tema dell’identità, che non si sovrappone a quello dell’individuo, indica una questione che dal piano individuale (non solo cognitivo, e nella nostra epoca neanche esclusivamente corporeo, ma anche digitale), si carica tuttavia anche di valenze politiche. Funzionale e costruttiva, l’identità rinvia sempre all’appartenenza, a una cultura o alla comune umanità: tutti concetti porosi e non essenzialistici, di cui provare a sondare limiti e potenzialità. Nathalie Heinich indicherà il contesto individuale di formazione dell’identità, decostruendo tutto quello che nel discorso pubblico passa per “identitario”, senza a rigore esserlo, mentre Donatella Di Cesare farà vedere come, in un mondo che non sa più pensare il fuori, l’identità valga soprattutto come cancellazione dell’alterità. Su un diverso piano, Silvia Vegetti Finzi mostrerà viceversa che essere se stessi è un’arte che si impara nel lungo passaggio tra infanzia e vita adulta.

Il transito dell’identità e della personalità dal piano individuale a quello collettivo comincia con Carlo Galli, il quale discuterà le istituzioni pubbliche per evidenziare come la politica si fondi su figure che implicano una soggettività generale, mentre Colin Crouch (nella Lectio Gruppo Hera) affronterà il tema dell’appartenenza e dell’identità collettiva tra globalizzazione e rinascita delle nazioni. Al tema dell’identità culturale – e in particolare alla questione dei valori europei nel loro rapporto con le radici religiose del cristianesimo – sarà invece dedicata la lezione di Olivier Roy.

C’è un campo tutto nuovo nel quale il crinale tra privato e pubblico, identità individuale e immersione nella “community”, viene articolato in forme spesso senza precedenti: è quello del web e dell’identità digitale cui non sfugge ormai gran parte delle persone. Paolo Ercolani ne misurerà limiti e potenzialità – tra soggettività social e perdita di realtà – mentre Davide Sisto mapperà un fenomeno di grande portata antropologica, ossia quello della sopravvivenza digitale (negli account social delle persone decedute e nelle tracce dei propri dati), per cui si profila un vero e proprio nuovo rapporto tra i vivi e i morti.

5. Sé come altro

La quinta pista ruota attorno alla costituzione psichica del Sé e alle prove cui è sottoposto. Umberto Galimberti si chiederà se ciascuno, preso come persona, sia uno o molti, mentre Alain Ehrenberg farà il punto sull’individuo contemporaneo interrogandosi sul rapporto tra la meccanica delle passioni oggetto delle neuroscienze e le patologie da cui è affetto il soggetto in una società ad elevato livello di prestazione. Focalizzandosi sul caso dell’autismo, Marco Francesconi ne prenderà spunto per segnalare che la “mente pieghevole” è caratteristica di ogni persona, mentre Massimo De Carolis, indicando come ogni identità riposi sull’imperfezione, mostrerà come la personalità sia sempre una costruzione politica.

L’essere se stessi si dipana tra la vita e la morte, ponendo questioni “bioetiche” che si possono filosoficamente racchiudere nella formula della “memoria del Sé”, come quando si pone la domanda su cosa resti di noi di fronte a malattie che sembrano cancellare memorie e personalità (ne parlerà Michela Marzano nella Lectio Rotary Club Gruppo Ghirlandina): è in gioco, lo sosterrà Michael Quante, l’idea fondamentale dell’autonomia personale. Delicato e dilemmatico è il momento del fine vita, in cui traspaiono le esigenze di restare sovrani della propria vita (ne parlerà Paolo Flores D’Arcais) e di salvaguardare la vita con la cura fino all’estremo (su cui interverrà Vincenzo Paglia).

6. Diritti delle persone

Si giunge infine nella sesta pista all’idea della persona come fondamento di autonomia morale e dei diritti. Mediatrice tra uomo/donna e cittadino/cittadina, la categoria di persona è il perno dell’idea contemporanea dei diritti umani, ossia del set di tutele giuridiche che spetta a chiunque, indipendentemente dalla sovranità degli Stati e dall’idea di cittadinanza. Frutto, come si è visto, di una lunga genealogia, questo tema ha anch’esso una premessa classica: mentre Ivano Dionigi mostrerà le politiche di inclusione romane e la loro attualità, Maurizio Bettini ricostruirà il significato classico dell’idea di “ius humanum”, con le analogie e le differenze rispetto al concetto di diritti umani.

Una delle virtù essenziali che si attribuiscono alla persona è quella della dignità, sul cui principio interverrà Michael Rosen nella Lectio BPER Banca. Gustavo Zagrebelsky, in prospettiva analoga, indicherà che la prima forma di riconoscimento, nonché la prima tutela giuridica, sta nel “diritto di avere diritti”.

Uguaglianza di fronte alla legge e differenza delle culture saranno il tema della lezione di Michel Agier, che ci ricorderà come tutti siamo sottoposti all’essere stranieri, mentre Roberto Mancini si soffermerà sull’importanza di riconoscere dignità e solidarietà alle persone nei processi economici. Sempre in chiave economica e sociale, Enrico Giovannini si interrogherà sul ruolo delle persone e sul destino dei posti di lavoro nella quarta rivoluzione industriale (Lectio Confindustria Emilia Area Centro), mentre Chiara Saraceno affronterà la doppia e intrecciata disuguaglianza che riguarda disparità di genere e mercato del lavoro, con i costi umani e sociali che essa comporta. Sempre muovendosi entro una questione di genere, Elena Pulcini indicherà come la vulnerabilità, presa come condizione esemplare dell’epoca contemporanea, possa divenire una risorsa per chi voglia praticare la responsabilità e la cura del mondo.

7. La lezione dei Classici

Completerà come di consueto il programma filosofico la sezione “Lezione dei classici”: grandi interpreti del pensiero filosofico presentano le opere che hanno maggiormente segnato la riflessione sul tema “persona”.

Giuseppe Cambiano presenterà la “Politica” di Aristotele per risalire, nella discussione della polis e del ruolo degli schiavi, a una delle prime dicotomie tra persone e cose. Fabrizio Amerini si dedicherà alla “Summa teologica” di Tommaso d’Aquino per commentare un’influente teoria della persona, tra teologia trinitaria e antropologia.

Venendo alla prima età moderna, Nicola Panichi commenterà i “Saggi” di Montaigne, vero e proprio spartiacque nella visione della soggettività e dell’autobiografia. Discutendo “Per la pace perpetua” di Kant, Massimo Mori mostrerà i dilemmi del diritto cosmopolitico tra diritto di migrazione e politiche di ospitalità, mentre Angelo Panebianco, con una lezione su “La democrazia in America” di Tocqueville, analizzerà la prima compiuta versione dell’individualismo.

Più a ridosso del contemporaneo, Remo Bodei si focalizzerà sull’idea multipla di persona che emerge in “Uno, nessuno e centomila” e più in generale nell’intera opera di Pirandello.

Con una lezione su “Totalità e infinito” di Lévinas, Silvano Petrosino ricostruirà una delle proposte filosofiche più cruciali nell’attuale dibattito su empatia, riconoscimento, centralità del volto per la morale e il rapporto all’altro, mentre Laura Boella guiderà il pubblico alla scoperta di “La persona e il sacro” di Simone Weil, un testo nel quale cura per gli altri e aspirazione alla trascendenza si gemellano.

Con una lezione su “Sé come altro” di Paul Ricoeur, infine, Francesca Brezzi ripercorrerà alcuni concetti chiave di uno dei più significativi autori della filosofia dopo il personalismo.

Mostre, installazioni, musica e narrazioni: Maschere e personaggi

Mostre, installazioni, musica e narrazioni: Maschere e

personaggiUn nutrito programma di eventi, tutti gratuiti, affiancherà le lezioni magistrali del festivalfilosofia dal 13 al 15 settembre a Modena, Carpi, Sassuolo

1. Genealogie della persona

Modelli e soglie dell’umano raccontano ed esibiscono la storia della civiltà e le frontiere della persona

Alla radice della nostra civiltà sta il dilemma se adottare le leggi del cosmo o le leggi dell’io. Nel dialogo immaginario tra Lucrezio e Seneca “Quando la vita ti viene a trovare”, venerdì 13 alle ore 22 presso il Teatro Storchi a Modena, il latinista Ivano Dionigi fa incontrare due personaggi con visioni rivali del mondo, icone della bigamia del nostro pensiero e della nostra anima (produzione: Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con: Cooperativa Le tre corde-Compagnia Vetrano/Randisi, Ravenna Festival). La mostra di Vittorio Guida “Where Are We Now? Volumi I e II”, presso la Palazzina dei Giardini a Modena, racconta viceversa un futuro già fattosi presente, in una efficace sintesi di primitivo e digitale, interrogandosi su ciò che siamo oggi o, meglio, su “dove” siamo oggi (produzione: Fondazione Modena Arti Visive). A Sassuolo, i maestri ceramisti Bertozzi & Casoni, nel Museo loro dedicato, celebrano e rivisitano, con la mostra “Ritratto”, l’ambiguità di un’opera canonica come il volto di Mademoiselle Rivière di Ingres (1805) con una inedita versione scultorea, dove il volto femminile risulta sostituito da quello di una giovane gorilla (produzione: Museo Bertozzi & Casoni, presentazione: venerdì 13 alle ore 17 con un intervento di David Riondino).

Seguendo lo statuto del corpo e il suo rapporto con l’identità personale, la mostra “Prosopon” ripercorre lavori di Hermann Nitsch sulle forme e gli organi: il Teatro Anatomico di Modena che la ospita si riappropria così della sua natura celebrativa sull’indagine del corpo (curatori: Elena Corradini, Francesco Silvestri, Tiberio Cattelani, produzione: Polo Museale Università di Modena e Reggio Emilia, con: Archivio Cattelani, Ago Modena Fabbriche Culturali, presentazione: venerdì 13 ore 19.30). Presso l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena, la mostra “Leggere il corpo. Illustrazioni anatomiche tra Cinquecento e Seicento” segue l’evoluzione scientifica e iconografica della rappresentazione del corpo umano dalle tavole anatomiche di Berengario da Carpi ai trattati e alle tavole xilografiche e calcografiche di incisori dei secoli XV-XVII (curatrice: Milena Ricci, a cura di: Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Modena).

Grazie a brani musicali inediti, a immagini suggestive e a una scenografia costruita ad hoc, una conferenza scientifica diventa un’esperienza immersiva alla portata di tutti. Con Telmo Pievani e Deproducers in “DNA” il pubblico avrà l’occasione di ripercorrere la storia che accomuna ogni essere umano, dalla formazione delle prime cellule alla comparsa dell’Homo Sapiens, fino alle nuove conquiste della genetica, attraverso uno spettacolo appassionante che sottolinea il valore della ricerca scientifica sia come strumento fondamentale contro il cancro, sia come metafora del processo di miglioramento di se stessi attraverso la conoscenza (Carpi, Piazza Martiri, venerdì 13 ore 22).

Corpo non è solo quello degli animali umani ma anche quello dei non umani, con le relative differenziazioni: “L’attrazione fatale degli animali” consentirà di evidenziare come molti animali sviluppino differenze per attrarre l’altro sesso (Modena, Museo di Zoologia, curatori: Elena Corradini, Ivano Ansaloni, Andrea Gambarelli, a cura di: Polo Museale Università di Modena e Reggio Emilia, Museo di Zoologia e Anatomia Comparata, presentazione: venerdì 13 ore 17.30). Nei dipinti di Riccardo Sghedoni, veri e propri ritratti di specie, si mostrerà viceversa che razza di razza siamo: “Umani e altri animali” (Modena, Riccardo Sghedoni Art Factory).

Sulla soglia tra umano e artificiale, lo spettacolo “Creature” vedrà protagonisti giovani attori e studenti delle scuole di Modena e Sassuolo, già impegnati nel Progetto Clip del festivalfilosofia, con la messa in scena di un viaggio nel capolavoro di Mary Shelley “Frankenstein” (Complesso San Filippo Neri di Modena, a cura di: STED, con il coordinamento di Tony Contartese, Marco Marzaioli, Marina Meinero, produzione: festivalfilosofia, sabato 14 ore 18, domenica 15 ore 16).

La fabbricazione dell’umano è al cuore anche della mostra di Metronom a Modena, “Antropotecniche”, che presenta il lavoro di cinque artisti, Bundurakis, Christto & Andrew, Desaubliaux, Kard, Schiesari, i quali si confrontano con la rappresentazione e la costruzione di corpo e figura, tra umano e postumano, per mezzo di fotografia, sculture digitali, stampa 3D (curatrice: Marcella Manni, produzione: Metronom).

Venerdì 13 alle ore 22, sulla falsariga del noto autore di fantascienza Isaac Asimov, Sandra Tassi propone nel reading de Il Leggio il divenire persona di un automa “difettoso”, fino alla accettazione libera e volontaria della propria morte, condizione ultima e necessaria per una vita autentica: “Il sogno di una vita. Legittimi desideri di un robot” (Modena, Palazzo Santa Margherita – Chiostro, a cura di: Associazione culturale “Il Leggio”).

Nuove soglie dell’umano, dall’Homo Sapiens all’Intelligenza Artificiale, sono misurate nel gioco a quiz “Anthropos o Androide? Sfida te stesso e scopri quanta Intelligenza Artificiale è in te!”, che misura il livello di “evoluzione digitale” (a cura di: Ufficio Comunicazione del Comune di Modena e Palestra digitale – MakeitModena, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile, Piazza Grande – Ufficio Relazioni con il Pubblico, venerdì 13 ore 17-21, sabato 14 ore 17-21). L’Intelligenza Artificiale non esiste. A partire da questa provocazione, Energy Way cura e propone un percorso laboratoriale attraverso i differenti stadi di programmazione di una rete neurale, per mostrare quanto l’Intelligenza Artificiale sia, in realtà, profondamente umana: “Educare a pensare” (Modena, Via Sant’Orsola, 33; sabato 14 ore 15-19, domenica 15 ore 10-13; 15-18). Andrea Lazzarini e Andrea Zanni propongono in “Umani e digitali” una conversazione tra studiosi, esperti di informatica umanistica e il pubblico stesso sull’opera “Della pubblica felicità” di L.A. Muratori, svolgendo una sessione interattiva sull’annotazione collaborativa degli archivi digitali grazie all’uso delle tecnologie digital humanities (Ago Modena Fabbriche Culturali – Future Education Modena, a cura di: Gallerie Estensi con Ago, Centro DHMORE e Ati Extense, max. 25 partecipanti, sabato 14 ore 15; 16.30).

Collegata alla conversazione “Umani e digitali”, la mostra “Gigapixels!!” permette di scoprire l’affascinante processo che dall’oggetto fisico porta alla creazione di surrogati digitali ad altissima definizione, a partire dalla celebre collezione di mappe della Biblioteca Estense (Modena, Palazzo dei Musei – Biblioteca Estense, curatore: Luca Panini, a cura di: Gallerie Estensi, Franco Cosimo Panini).

I benefici della tecnologia sulle persone, con la lunga storia di innovazione di Olivetti, sono invece presentati nella mostra “Una storia di innovazione” (AGO Modena Fabbriche Culturali, a cura di: Olivetti S.p.A., in collaborazione con: Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Emilia Area Centro).

Al Crogiolo Marazzi di Sassuolo, la selezione di “Non è l’Ennesimo festivalfilosofia” (a cura di: Tilt Associazione Giovanile – Ennesimo Film Festival, sabato 14 alle ore 21) indaga la persona immersa nella contemporaneità sotto diversi aspetti: nel campo sociale, lavorativo, nell’affermazione del sé all’interno della società o della propria comunità, nel bisogno di emergere e in quelle che sono le più comuni azioni dell’essere umano.

2. Maschere e volti

Nel volto e nel ritratto è inciso il carattere delle persone, in un continuo gioco di finzione e rappresentazione

Lo statuto rituale e iconografico della maschera, con l’influenza che i manufatti provenienti dal mondo africano e australe hanno esercitato sull’arte contemporanea, è ricostruito nella mostra “Personae”, nell’ambito della XIX Biennale di Xilografia contemporanea di Carpi, in cui si propongono una cinquantina di incisioni realizzate da Picasso, Kirchner, Chagall (Palazzo dei Pio – Musei di Palazzo dei Pio, curatori: Manuela Rossi, Enzo Di Martino, produzione: Musei di Palazzo dei Pio, presentazione: venerdì 13 ore 19 alla presenza dei curatori). Farà da cornice alla mostra lo spettacolo itinerante e installativo “Volti di polvere”, sul tema del doppio della persona e sulla maschera quale oggetto in relazione simbolica con l’aldilà (Palazzo dei Pio – Musei di Palazzo dei Pio e Archivio Storico Comunale, a cura di: Musei di Palazzo dei Pio, Teatro Comunale di Carpi, Archivio Storico Comunale; venerdì 13 ore 20, 21, 22; sabato 14 ore 21, 22; domenica 15 ore 18, 19). Sempre presso Palazzo dei Pio, l’esposizione “Personalità della materia” raccoglie capi, art book e trend book realizzati dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Milano, provenienti da diverse realtà geografiche, allo scopo di tradurre la materia in espressione della personalità, servendosi del vestiario come interfaccia tra singole individualità e collettività (a cura di: Scuola Postgraduate di IED Milano, con: Musei di Palazzo dei Pio, presentazione: venerdì 13 ore 19.30 alla presenza degli organizzatori).

A Modena, invece, la mostra di Tommaso Mori “R-Nord”, in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo, presenta ritratti fotografici di oltre 200 abitanti di un quartiere della città di Modena, con articoli, documenti, progetti architettonici e urbanistici originali (AGO Modena Fabbriche Culturali – Chiesa di San Nicolò, curatore: Matteo Balduzzi, produzione: Fondazione Modena Arti Visive). Con “Cantiere permanente. La messa in scena del sé” Fondazione Modena Arti Visive avvia un progetto a lungo termine volto a valorizzare le collezioni di fotografia, grafica e disegno di Comune di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, a cui verranno in futuro dedicate alcune sale in modo permanente. Il tema “Persona” è il primo episodio in questa direzione: un’indagine su come gli artisti abbiano affrontato la soggettività e la messa in scena del sé, in un allestimento sperimentale in continuo divenire (Palazzo Santa Margherita – Galleria Civica, curatori: Chiara Dall’Olio, Daniele De Luigi, produzione: Fondazione Modena Arti Visive). Al MATA – Ex Manifattura Tabacchi, Luisa Menazzi Moretti, con “Solo”, a produzione Fondazione Modena Arti Visive, propone scatti su volti e persone smarrite, ignare sul da farsi. Sempre a produzione Fondazione Modena Arti Visive, il laboratorio “I Wanna Dance with Somebody. Set fotografico aperto a tutti” crea un’atmosfera di musica e colori, un fondale e tanti accessori per ideare il proprio personalissimo look e portarsi a casa un ritratto fotografico in stile anni Ottanta (sabato 14 ore 20-23, domenica 15 ore 15-19). I fili comuni del progetti proposti da Fondazione Modena Arti Visive sono discussi nella conversazione “In sé fuori di sé”: Vittorio Guida, Luisa Menazzi Moretti, Tommaso Mori affrontano i concetti di identità e alterità, di individuo e gruppo, di essere e apparire, attraverso le loro opere più significative (Palazzo Santa Margherita – Chiostro, conduce: Daniele Pittèri, a cura di: Fondazione Modena Arti Visive, sabato 14 ore 22.30).