Da dove nasce questa proposta di petizione al Parlamento Europeo?

L’iniziativa di predisporre ed inviare la Petizione ‘TUTELA DEGLI ANIMALI, DELLA SALUTE E DELLA LIBERTA’ DI COSCIENZA’ al Parlamento europeo il 24 maggio 2025, tramite il Portale delle petizioni al P.E., anziché promuovere un’I.C.E. (Iniziativa dei Cittadini Europei) destinata quindi solo alla Commissione europea, procedimento molto più complesso, lungo e costoso (richiede almeno 1 milione di firme tra tutti i Paesi aderenti alla UE e non coinvolge direttamente i membri del P.E.), nasce da un gruppo di cittadini italiani, costituitosi come ‘Comitato per le petizioni al Parlamento europeo’. Questo comprendente artisti, biologi, filosofi, giuristi, giornalisti, medici, scrittori, veterinari, ecc., impegnati da tempo contro quella che veniva chiamata ‘vivisezione’. Questa è ora detta ‘sperimentazione animale’ (termine introdotto dalla direttiva CE 2010/63 sulla protezione degli animali usati a scopo scientifico). Il testo della Petizione, per ora non ancora pubblicato, in sintesi, su tale Portale, in attesa della dichiarazione di ‘ricevibilità’ da parte della ‘commissione per le petizioni’ del P.E. che deve verificarne i requisiti per l’ammissibilità, è disponibile in versione integrale sul sito di alcune associazioni, quali il Movimento Antispecista (v. Petizioni) e SOS Gaia.

Vale tuttavia soffermarsi sul termine ‘vivisezione’, che trae origini dai crudeli esperimenti effettuati dal vivo, anche pubblici, senza anestesia, effettuati nei secoli passati (dal ‘500 al ‘700 circa), per studiare e dimostrare la biologia degli animali non umani. Lo studio di quella umana si effettuava di nascosto, sui cadaveri, fino a quando è stata legalizzata; in Italia è avvenuto nel 1961.

Dopo la suddetta direttiva, dal 2010 in poi, si sente spesso affermare che intervenire dal vivo su un animale non umano, senza anestesia, non sia più permesso. Questo non è vero. L’art.14 delle direttiva stabilisce infatti le relative eccezioni, ad esempio ove l’anestesia sia ‘incompatibile con lo scopo dell’esperimento’. Inoltre, l’Allegato VIII (VII nel Dlgs n. 26/2014), in particolare, elenca gli esperimenti (ora detti ‘procedure’), autorizzabili dietro giustificazione col bilancio danni/benefici (naturalmente ipotizzati dal proponente, senza sentire il parere dei ‘diretti interessati’), che possono causare sofferenze classificate anche come ‘gravi’. Ad esempio: gli interventi chirurgici o biologici invasivi (es. l’induzione di tumori), l’inalazione forzata di agenti chimici in cui la morte è il punto finale, la riproduzione di animali con alterazioni genetiche suscettibili di generare distrofie o nevriti croniche, l’irradiazione o chemioterapia in dose letale, l’uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per lungo periodo, le scosse elettriche, l’isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, lo stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache, o la generazione di anticorpi monoclonali tramite la provocazione di ascessi, il nuoto forzato o altri esercizi fino allo sfinimento, gli xenotrapianti, la somministrazione di sostanze stupefacenti (così dette d’abuso), ecc.

Gli esperimenti ‘in vivo’, senza anestesia, sono quindi ancora autorizzabili sia a scopo di ricerca, sia di prove tossicologiche richieste dalle normative Ue, e non si può dire che molti di questi non siano assimilabili a vere e proprie torture o ‘vivisezioni’. Usiamo oggi tuttavia il termine ‘sperimentazione animale’ (s.a.) sia per adeguarci a tale dizione della direttiva, sia in quanto il termine ‘vivisezionista’ è stato considerato un reato (v. Corte di Cassazione, 14694/2016), essendo inteso come un insulto, passibile di querela. Il nuovo termine, tuttavia, è in parte corretto, almeno dal lato scientifico, in quanto non tutti gli esperimenti oggi autorizzabili sono assimilabili a vere e proprie ‘vivisezioni’, ma anche in quanto la nuova dizione, meno emotivamente impattante sulla sensibilità umana, consente di non mettere sullo stesso piano chi oggi effettua esperimenti ‘in vivo’ autorizzati, rispetto a chi, nel passato, operava senza autorizzazione e senza alcun controllo. Benché gli effetti possano essere simili.

A che punto si trova l’Unione Europea sul tema della vivisezione e della sperimentazione animale? Per cosa vengono ancora usate?

Nel quadro internazionale, la Ue si trova in una posizione avanzata, dal lato legislativo, per quanto riguarda la s.a. grazie alla suddetta direttiva 2010/63, che non trova riscontro in altre legislazioni extra europee. Questa ha posto dei limiti (sebbene contenuti) a tale pratica, stabilendo il principio che gli esperimenti devono essere prima approvati dalle rispettive autorità sanitarie nazionali (leggi Ministeri della salute) in base ai parametri posti da tale direttiva. La precedente, la 86/609 richiedeva infatti solo la comunicazione degli esperimenti in corso, non specificamente condizionati a tali principi. Per contro, la direttiva 2010/63 vieta agli Stati membri di adottare una protezione ‘più estensiva’ degli animali (art. 2), ovviamente allo scopo di livellare la concorrenza tra gli Stati membri, mentre la precedente la auspicava. Il che ha sollevato molte critiche, non potendosi mettere sullo stesso piano etica ed interessi economici. Infine, la direttiva demanda alla legislazione specifica (i ‘regolamenti’ Ue) le prove da effettuarsi per la sperimentazione così detta ‘regolatoria’, ossia quelle approvate dall’OCSE, di cui la Ue fa parte, anche al fine di poter vendere tali prodotti nei 38 Paesi ad essa aderenti.

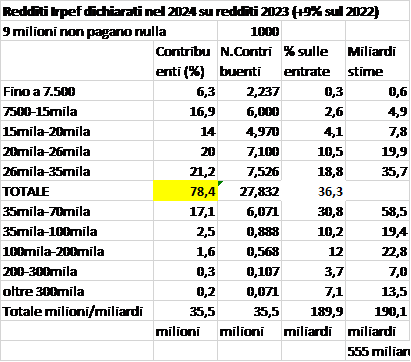

Nella Ue, peraltro, esiste da tempo l’ECVAM a Ispra, quale Centro Comune di Validazione dei Metodi Alternativi, che invia periodicamente all’OCSE, per la ri-convalida, i nuovi metodi scoperti nella Ue, pur dovendo averne eseguito la validazione nell’osservanza delle apposite Linee guida dell’OCSE stessa. La Commissione europea però non li inserisce nei regolamenti fino all’approvazione dell’OCSE, che richiede circa 2 anni, impedendo così agli Stati membri di utilizzarli subito. Peraltro, non risulta che la legislazione Ue in materia obblighi la C.E. a seguire tale procedura, bensì solo ‘a tener conto’ degli aspetti internazionali al riguardo. A ciò si aggiunge il ritardo nella pubblicazione nei regolamenti Ue di tali metodi da parte della C.E. , che richiede altri 2 o 3 anni. Per cui un nuovo metodo alternativo viene recepito nei regolamenti Ue anche tre o quattro anni dopo essere stato scoperto e validato nella Ue. Inoltre, nei regolamenti Ue tali metodi non sono ancora stati resi obbligatori, lasciando spesso allo sperimentatore la scelta del metodo ‘in vivo’ o ‘in vitro’, se presenti entrambi per una prova specifica (detta end-point). Almeno 1,4 milioni di animali non umani (v. rapporto ECVAM 2025) vengono pertanto ‘sacrificati’ nella sola UE, ogni anno, per le prove tossicologiche regolatorie, mentre moltissimi potrebbero essere salvati se la UE consentisse l’uso dei metodi validati dall’ECVAM nel mercato interno, prima della ri-convalida dell’OCSE.

A latere della direttiva 2010/63, esistono pertanto nella Ue diversi regolamenti (obbligatori per i Paesi membri) per effettuare i test ‘preclinici’ sugli animali non umani e quelli ‘clinici’ sugli umani. Negli USA, ad esempio, esistono leggi specifiche per entrambi tali tipi di test, sotto il controllo di due diverse istituzioni, l’FDA per farmaci e alimenti, e l’EPA per le sostanze chimiche, ma non risulta esista una normativa assimilabile alla direttiva 2010/63 per la protezione degli animali usati a scopi scientifici che imponga dei limiti agli esperimenti.

Le finalità per le quali tali prove (o test) possono essere effettuate, nella Ue, riguardano sia la ricerca così detta ‘di base’ a puro scopo scientifico investigativo, sia quella ‘traslazionale’ (prove di efficacia verso gli umani) sia quella ‘regolatoria’ o ‘applicata’ riguardante test di tossicità previsti di routine per nuovi farmaci e sostanze chimiche (v. regolamento REACH) costituiti da 70 e più prove su mammiferi, pesci e molluschi.

In particolare, per i farmaci, la sperimentazione ‘preclinica’ è obbligatoria prima di passare a sperimentarli (davvero) sugli umani nelle 4 fasi della sperimentazione ‘clinica’ (volontari a titolo gratuito ‘rimborsati dalle spese’, ammalati ospedalizzati e pazienti ‘consenzienti’ delle ASL, e infine, in quella commerciale, sui pazienti, quali ‘consumatori’, dove si scopre che i test effettuati (su centinaia di ‘volontari’) spesso non bastano a escludere gravi effetti collaterali.

Per le sostanze chimiche, è invece obbligatoria solo la fase preclinica sugli animali non umani (anche per gli ingredienti riguardanti i cosmetici, nonostante quanto si dica), con gravi rischi poi per gli umani nell’utilizzo di tali prodotti, sia per evitare stragi (anche) ecologiche all’atto della commercializzazione, sia infine in quanto non si ha il coraggio di renderne obbligatori i test sugli umani. Non essendo tali prodotti utili a guarire dalle malattie, ne manca infatti la giustificazione ‘etica’, senza contare che è molto più difficile trovare, come per i farmaci, i volontari. Molti di questi test prevedono la morte dei soggetti, usati a centinaia di migliaia, come l’LD50 o l’LC50, nei quali la tossicità è misurata dal superamento di una determinata soglia di animali morti (50%). Ovviamente senza possibilità di ricorrere ad anestesia.

La ragione posta dalle autorità scientifiche della UE e dell’OCSE per i test ‘in vivo’ è che non tutte le prove per testare tali prodotti possono essere effettuate su parti del corpo esposte, come l’epidermide. Alcune (tossicologia acuta, a prove ripetute, tossicità genetica e riproduttiva, farmacocinetica, ecc.), dette ‘a livello sistemico’, richiedono infatti che il test sia effettuato su un organismo animale integro e sano, senza interferenze con altre sostanze (come gli analgesici), al fine di scoprire i ‘meccanismi di azione biologica’ per i quali l’organismo reagisce a determinate sostanze, ancora molto poco noti.

Tali informazioni non sono peraltro riportate sulle confezioni di farmaci, prodotti alimentari o prodotti per uso domestico che contengono tali sostanze, impedendo ai cittadini di mettere in atto le proprie scelte etiche e salutistiche, anche quali consumatori. Una tale consapevolezza può infatti solo provenire dal riportare sulle confezioni di tutti tali prodotti l’informazione di come sono stati testati, sia dal lato clinico (umano) sia preclinico (non umano), essendo il diritto alla salute e all’informazione garantito dai Trattati dell’Unione (Trattato sul Funzionamento dell’Unione e Carta dei diritti fondamentali).

Spesso, sul tema della sperimentazione animale, c’è chi afferma ancora che è eticamente ammissibile a condizione che non avvengano maltrattamenti. Siamo sicuri che è così ben delineato il confine tra “maltrattamento” e “sperimentazione animale”? Se la sperimentazione animale implica l’uso di un corpo animale e la sua medicalizzazione, può essere considerata diversa da una condizione di maltrattamento? E’ veramente etico usare gli animali per fini puramente umani?

Le gerarchie delle leggi, dal lato giuridico, sono tali per cui una ‘legge speciale’ ha la prevalenza su una ‘legge generale’, e le ‘leggi speciali’ non possono essere in conflitto tra loro in merito al campo di applicazione. Per cui, direttive e regolamenti Ue, essendo normative comunitarie ‘speciali’, sono prioritarie, anche a livello costituzionale (v. art. 117 della Costituzione: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”). Di conseguenza una legge nazionale, come la 189/2004 così detta ‘sui maltrattamenti’ che istituisce il Titolo IX bis del c. penale, non è applicabile, salvo dichiarazione esplicita, ad altre leggi ‘speciali’ nazionali, né a quelle ‘speciali’ comunitarie (es. caccia, macellazione, allevamenti, trasporti, sperimentazione animale, ecc.). Il rispetto degli animali non umani, nonostante l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione (T.F.U.) che invita a tener conto degli animali quali esseri senzienti, viene quindi ancora negato (e lo si riscontra paradossalmente anche nelle encicliche papali, v. Papa Francesco in ‘Laudato sì …’ : la s.a. è giustificabile se contribuisce a salvare vite umane), in funzione dell’umano, perpetuando il mito antropocentrico della filosofia occidentale.

Perché ancora oggi la sperimentazione animale trova ancora così tanti sostenitori tra politici e scienziati, nonostante l’avvento dei metodi sostitutivi human-based? Cosa è che fa propendere ancora per l’uso della sperimentazione animale piuttosto che per i metodi alternativi? E’ una questione economica?

Da alcuni anni si stanno scoprendo sempre più nuovi approcci metodologici (detti NAMs) che possono condurre a simulare le reazioni di organi animali umani e non umani alle sostanze farmacologiche e chimiche, utilizzando parti di organi fatte sviluppare da cellule staminali o da prelievi ex-vivo inseriti su ‘chips’, o mini organi sviluppati da colture cellulari, detti ‘organoidi’. Negli USA ad esempio è stata modificata a gennaio 2023 la legge per le prove precliniche sui farmaci, rinominate ‘non cliniche’, ammettendo il ricorso a tali nuove metodologie, sebbene manchino le diposizioni per caratterizzarle e validarle, lasciato per ora alla valutazione della FDA. Ad oggi, tali metodi per sostituire le prove ‘in vivo’ a livello ‘sistemico’ sono quindi ancora allo stadio sperimentale.

E’ però fondamentale, per garantire il successo delle nuove metodologie, superare un’ultima barriera. Ossia eliminare il ‘paradosso della validazione’ del metodo alternativo stesso. Oggi l’OCSE, nelle Linee guida emesse per regolamentare la validazione dei metodi alternativi alla s.a., stabilisce che questi, per essere convalidati (dalla stessa) e quindi applicati nelle prove ‘regolatorie’ a livello internazionale, devono essere testati ‘sugli animali’ e dare gli stessi risultati delle prove effettuate ‘in vivo’ (o verso i test precedenti) su altri ceppi di animali. pur non essendo vietate le prove di confronto sugli umani, almeno in base al regolamento Ue 2014/536 sui test clinici. In tal modo, è impedito di verificare l’oggetto stesso della ricerca: la validità di tali metodi a fini umani. Occorre quindi, per superare tale ‘paradosso’, che i test dei nuovi metodi siano effettuati (anche) clinicamente, sugli umani. Si dovrebbero quindi studiare metodi human-based separatamente da quelli animal-based, orientandosi a metodi specie-specifici, così come la nuova medicina di genere si orienta a testare e produrre farmaci per sessi diversi, bambini, anziani, donne in gravidanza, e gruppi etnici. Per le popolazioni di colore ad esempio è noto che alcune tipologie di farmaci non sono interscambiabili con quelle per i bianchi. La ‘propensione’ all’uso degli animali non umani è quindi per ora imposta dalle normative internazionali e comunitarie causa l’assenza di metodi sostitutivi (ossia né ‘in vivo’ né ‘in vitro’) validi per le prove a carattere sistemico. E’ quindi sia una questione scientifica e normativa, che coinvolge anche aspetti economici.

Perché oggi la ricerca scientifica si ostina ad utilizzare maggiormente i test su animali per farmaci umani, quando l’essere umano è completamente diverso – per esempio – dai murini? E’ una questione economica?

La scienza ha ormai riconosciuto che le prove effettuate sugli animali non umani, a fini umani, sono inutili, in quanto le differenze biologiche tra le due categorie sono profonde (es. differenza di DNA, metaboliche, epigenetica, ecc.) e l’alta variabilità dei risultati delle prove effettuate sui non umani impedisce di considerare attendibili i risultati, rappresentando pertanto un inutile dispiego di tempi e risorse, a parte l’aspetto etico. Per di più tali prove non garantiscono i volontari umani dai rischi nelle prove cliniche. Tuttavia, fino a quando le nuove metodologie non saranno ‘validate’ come sopra descritto, e non solo per alcune prove specifiche, le attuali normative non potranno essere modificate, salvo eccezioni. Peraltro, le prove precliniche dei farmaci e delle sostanze chimiche servono, eccome, anche a fini veterinari. A tali fini non è peraltro applicabile, per disposizione espressa, la direttiva 2010/63 e infatti il relativo regolamento Ue per le prove a scopo veterinario si limita da ‘auspicare’ che vengano utilizzati i metodi alternativi.

I metodi sostitutivi human-based sono oggi certificati ed applicati in alcuni ambiti di ricerca? Se sì, che riscontri abbiamo in termini di efficacia e precisione?

Non mi risulta esistano metodi sostitutivi ‘human-based’ validati a fini regolatori, salvo per alcuni specifici test (es. OCSE 458, Androgen Receptor TransActivation Assay using the stably transfected human AR-EcoScreen™ cell line, o OCSE 431, Skin corrosion). Essendo questi validati, si suppone sia stata dimostrata la loro efficacia. Purtroppo non sono qui disponibili i risultati.

Quale esiti potrebbe avere la vostra petizione al Parlamento Europeo, qualora dovesse avere consenso?

Nel presente, è stato ritenuto opportuno concentrarsi, per ridurre sofferenze e morti, sia umane sia non umane, sulla necessità che i metodi alternativi già validati (dalla UE e/o dall’OCSE) relativi alle prove in vitro o con nuovi altri metodi senza uso di animali non umani (NAMs), siano sempre realmente applicati, ossia siano resi ‘obbligatori’, ovvero autorizzati nella Ue, a fini del mercato interno, ove validati solo dall’ECVAM, tenuto conto che per le prove a livello sistemico non esistono ancora metodi alternativi. Inoltre, che siano fortemente promosse ad ogni livello le nuove metodologie (NAMs), e che siano riportati, nelle confezioni dei prodotti farmaceutici e chimici, i metodi con i quali sono stati testati, sia a livello preclinico, sia clinico.

Gli scopi cui si mira con le richieste effettuate (2) sono quindi essenzialmente:

- Chiedere ai Membri del P.E. di impegnare la Commissione europea a proporre le modifiche legislative per soddisfare le richieste effettuate nella Petizione;

- Informare i cittadini europei dei rischi per la loro salute dovuti all’inefficacia degli attuali test regolatori sugli animali non umani per la sicurezza di farmaci e sostanze chimiche, e del loro diritto ad essere portati a conoscenza dei metodi di test utilizzati per la commercializzazione di tali prodotti, onde poter esercitare il loro diritto, anche quali consumatori, ad effettuare le proprie scelte etiche e salutistiche.

Nota 2

- a) Includere, nei regolamenti riguardanti le prove precliniche di tossicità ed efficacia per farmaci ad uso umano o veterinario, prodotti biosimilari, dispositivi sanitari, cosmetici e sostanze chimiche prodotti nella UE, l’obbligo dell’utilizzo dei metodi alternativi in vitro o senza l’uso di animali accettati dall’OCSE o ritenuti scientificamente validi dalla Ue.

- b) Includere, nei regolamenti riguardanti le prove precliniche di tossicità ed efficacia per farmaci ad uso umano o veterinario, prodotti biosimilari, dispositivi sanitari, cosmetici e sostanze chimiche prodotti nella UE, i metodi alternativi in vitro o senza uso di animali validati nell’Unione e trasmessi all’OCSE per accettazione, consentendone l’utilizzo in alternativa ai metodi in vivo ai fini della commercializzazione nell’Unione.

- c) Promuovere fortemente ad ogni livello la ricerca di nuovi approcci metodologici in vitro e/o senza uso di animali, mirando alla qualificazione e standardizzazione di metodi computazionali, tecnologie ‘organo-su-chip’, organoidi e similari basate sulla specifica specie biologica e favorire l’utilizzo a tali fini di materiali provenienti dalla donazione di corpi umani.

- d) Includere, nei regolamenti riguardanti l’etichettatura dei prodotti di cui ai punti precedenti, ove commercializzati nella Ue, l’obbligo di riportare sulle confezioni le diciture: ‘sostanza testata su animali /non testata su animali’ e ‘sostanza testate clinicamente / non testata clinicamente’, per ogni componente, a seconda delle prove effettuate.

Associazioni firmatarie della petizione

-A.mici Randagi Odv, Enrica D. Miraglia, via Nicoloni 2, 21100 Varese (VA), Italia.

-A.N.T.A. Massa Carrara Odv, Cristina Bruschi, Via Aurelia Ovest, 182 , Massa (MS), Italia.

-AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, Lorenzo Croce, via Roma 62, 20006 Pregnana Milanese (MI), Italia.

– Animal Law Italia ETS, Alessandro Ricciuti, via Rocco Dicillo 1, 70131 Bari (BA), Italia.

-Animal Friends of Croatia, Luka Oman, Jurisiceva 25, 10 000 Zagreb, Croatia.

-Animal Liberation Odv, Lilia Casali, via Polese 34, 40127, Bologna (BO), Italia.

-Asociación Defensa Derechos Animal – ADDA, Carmen Méndez, c/ Bailén, 164 bajos, 08013 Barcelona, Spagna.

-Associazione Gabbie Vuote Odv Firenze, Mariangela Corrieri, via Giorgio Pasquali 26, 50135 Firenze (FI), Italia.

-Associazione OSA (Oltre la Sperimentazione Animale) ETS, Maria Concetta Digiacomo, via Piero Martinetti 28, 20147 Milano (MI), Italia.

-Associazione Vegan Animalista APS, Franco Libero Manco, via Cesena 14, 00182 Roma (RM), Italia.

-Comitato Europeo Difesa Animali Odv, Roberto Tomasi, via Pietro e Maurizio Monti 53, 22034 Brunate (CO), Italia.

-Doctors Against Animal Experiments, Corina Gericke, Lustheide 85, 51427, Bergish Gladbach, Germany.

-Gr. I. AYUSYA, Eugenia Silvia Rebecchi, via D. Cuneo 682, 16140 San Colombano Certenoli (GE), Italia.

-LAC Lega per l’Abolizione della Caccia, Raimondo Silveri, via Ernesto Murolo 11, 00145 Roma (RM), Italia.

-LAV Lega Anti Vivisezione, Gianluca Felicetti, viale Regina Margherita 177, 00198 Roma (RM), Italia.

-LEAL Lega Antivivisezionista ETS, Gian Marco Prampolini, via De Andreis 13, 20137 Milano (MI), Italia.

-L.I.D.A. Sezione Firenze, Stefano Corbizi Fattori, via Empolese 37B, Scandicci (FI),Italia.

-LIMAV Italia Odv, Maurilio Calleri, via Lamarmora 162, 18038 Sanremo (IM), Italia.

-Movimento Antispecista, Valerio Pocar, via Principale 11, 20856, Correzzana (MB) Italia.

-OIPA Italia Odv, Massimo Comparotto, via Gian Battista Brocchi 11, 20131 Milano (MI), Italia.

-Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli, Via Casole d’Elsa 11 – 00139 Roma (RM), Italia.

-S.O.S. GAIA, Rosalba Nattero, Via Principi d’Acaja 2, 10143 Torino (TO), Italia.

Associazioni firmatarie dopo il 24 maggio 2025

-Tierschutz Austria (Wiener Tierschutzverein), Madeleine Petrovic, 2331 Vösendorf, Triester Straβe 8, Austria.

-Centro Ricerca Cancro Senza Sperimentazione Animale, Maria Grazia Barbieri, via San Martino 2/14, 16131 Genova (GE), Italia.

-Irish Antivivisection Society, Catherine Morrow, PO Box 13713 , Dublin 14, Ireland.

-LNDC Animal Protection, Piera Rosati, Via Adolfo Wildt 19/5, 20131 Milano (MI),Italia.

-Progetto No-Macello, Maria Grazia Barbieri, via Rino Mandoli 115/13, 16139 Genova (GE), Italia.

Legenda sigle usate:

EPA: Environmental Protection Agency (USA)

FDA: U.S. Food and Drug Administration (USA)

OCSE: Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (38 Paesi)

ICH: International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use.

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals (regolamento CE 1907/2006 e successivi).

In copertina: Foto di LAV – sperimentazione-su-macachi

Per leggere gli altri articoli di Lorenzo Poli clicca sul nome dell’autore.