Sento a Radio 3 l’invito a leggere o rileggere “Marcia su Roma e dintorni” di Emilio Lussu.

L’ho letto e riletto in passato. Lo farei anche ora, ma dispero di ritrovarne una copia tra i miei libri. C’è di sicuro, ma dove? Lo ricomprerò. Il consiglio è buono. Alla radio hanno letto questo.

Il libro lo ricordo abbastanza. Lussu testimonia, in pagine di felice scrittura, l’irresistibile avanzata del fascismo nel decennio 1919-1929. Irresistibile anche perché chi doveva e poteva non ha resistito. Una sinistra litigiosa e miope è incapace nel primo dopoguerra di difendere lo stato di diritto, come nel secondo di costruire una democrazia migliore. Neppure oggi direi.

Nel dopoguerra Aldo Capitini, di fronte alle fratture e alle scissioni della sinistra, propone un piano sociale nel quale tutte le forze progressiste possano impegnarsi e ritrovare motivi di collaborazione. Ne scrive anche a Lussu.

Gli risponde la moglie Joyce: “28.2.47, Roma. Caro Capitini, Emilio è partito per la Sardegna e mi ha pregato di risponderti. Tutto quello che dici è giusto e sacrosanto ma le difficoltà cominciano dal primo accenno di tentativo di attuazione pratica. Come si fa a organizzare un comitato per il piano socialista, in cui entrino PSLI, PCI PSI e gli altri vari starnuti socialisti compreso il nostro, se tra nenniani e saragattiani esiste una così corrosiva acidità, che non è nemmeno possibile farli parlare tra loro? I blocchi che comprendano tutte le sinistre sono diventati un sogno ben difficile a realizzare dopo il congresso socialista. Vedi che in Sicilia ci siamo bloccati col PSI e il PCI, ma il PSLI e il PRI hanno recisamente rifiutato di aderire e si presentano per loro conto. Qui a Roma, per le prossime amministrative, situazione ancora peggiore: nessuno ci vuole e nessuno si mette d’accordo. In Calabria, dove sono andata a fare un giro per il partito, i comunisti mi hanno accolta in un paese al grido di <<Morte a Saragat venduto e fascista>>, chissà poi perché, dato che non ho mai nominato né Saragat né il PSLI. E purtroppo queste sono le direttive dal centro. Parrebbe più facile, ora, fare un blocco interno anarchico repubblicano che non un blocco delle sinistre. È una cosa spaventosamente triste, e certo noi continueremo a lavorare con tutte le nostre forze per l’unità socialista, ma con quali mezzi ci sarà dato incidere in questo senso non si vede ancora. Si cerca, si cerca, e si pensa con un senso di penosa ansietà alle prossime elezioni. Il 31 marzo c’è il congresso del PdA. Perché non vieni anche tu? Molto cordialmente, Joyce Lussu”.

Quel Congresso segna la fine del Partito d’Azione.

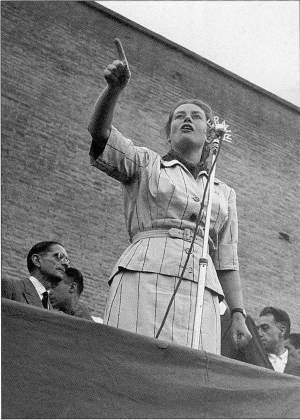

Qualcosa di Emilio Lussu ho scritto. Nulla dirò di Joyce Lussu, straordinaria per mille ragioni, non solo per il suo sostegno ai percorsi di liberazione degli oppressi, per il suo lavoro di scrittrice e traduttrice di fama mondiale, per il suo sapere coniugare bellezza e lotta concreta, efficace.

Emilio le dice di rispondere ad Aldo, sicuro che, anche in questo caso, lo farà come lo farebbe lui, se non meglio. Dirò dunque qualcosa solo del loro rapporto. Una biografia e bibliografia ragionata [Qui].

1932: Joyce, ventenne, è a Ponza dal fratello Max Salvadori, lì confinato. Molto, anche di lui, ci sarebbe da dire. Le consegna un piano per fuggire da consegnare a Emilio Lussu, già evaso da Lipari. Quasi una leggenda per Joyce. L’anno dopo a Ginevra lo incontra, ricercato dall’OVRA vive clandestino. Ha 22 anni più di lei.

È un colpo di fulmine senza seguito. Un rivoluzionario impegnato nella lotta non può permettersi impegni sentimentali. Sempre a Ginevra, 5 anni dopo, i due si ritrovano. Giunge pure Benedetto Croce, che curerà la stampa delle poesie della “signorina Salvadori”.

L’anno dopo Joyce ed Emilio sono a Parigi, clandestini, in un albergo per studenti. All’inizio del ’40 si considerano sposati, testimoni i compagni Emanuele Modigliani e Silvio Trentin. Già il 14 giugno, all’entrata dei tedeschi, lasciano Parigi. Sono ospitati a Tolosa da Silvio Trentin, A Marsiglia, con particolare impegno di Joyce, producono documenti falsi e organizzano partenze per i ricercati: Lisbona e poi Africa.

Nel giugno del ’41 vanno a Lisbona con documenti polacchi. Joyce, o meglio Anna Laskowska, aristocratica, conoscitrice di lingue, supera ogni difficoltà burocratica. A Lisbona sono francesi e organizzano una vasta rete con diversi fuorusciti.

Nel gennaio del ’42, con regolari passaporti inglesi, come coniugi Grienspan, sono a Londra per trattare di un piano insurrezionale che dovrebbe partire dalla Sardegna, propiziando la caduta del regime.

Sempre a tale scopo Emilio compie due viaggi, negli Stati Uniti e a Malta.

Intanto Joyce è addestrata all’uso della radiotrasmittente, dell’alfabeto Morse, di codici, cifrari, inchiostri simpatici, veleni e armi.

Il piano proposto non procede.

I due vengono riportati con un aereo militare a Gibilterra. Rientrano, ora coniugi Dupont, a Marsiglia, di nuovo falsari a favore dei profughi.

L’occupazione dell’intera Francia li induce a tentare il rientro in Italia attraverso la Svizzera. Sono intercettati. La perfetta conoscenza di Joyce, sia del tedesco che del francese, li salva. A Lione, ospiti di un giellista toscano detto Mostaccino, collaborano con la resistenza francese.

È Joyce, ora Marie Therese Chevalley a portare a buon fine, con documenti falsi da lei preparati, il passaggio in Svizzera del vecchio Emanuele Modigliani e della moglie Vera, ricercati dalla Gestapo.

Sempre a Lione, nella casa di Mostaccino, si incontrano, primavera ed estate del ’43, Amendola e Dozza per i Comunisti, Saragat per i Socialisti, Bedei per i Repubblicani, Lussu per Giustizia e Libertà; “Un comitato d’azione per la lotta unitaria del popolo italiano contro il nazifascismo e la guerra”.

Joyce rientra in Italia già a fine luglio, con passaporto regolare ottenuto dal consolato a Nizza. Emilio il 13 agosto. A Roma, occupata dai tedeschi, i due sono i coniugi Raimondi.

Il 5 e 6 settembre sono a Firenze, al primo Congresso del Partito d’Azione, nel quale confluisce Giustizia e Libertà.

Il 20 settembre Joyce oltrepassa a piedi il fronte, per conto del CLN. Le diffidenze nei suoi confronti sono vinte dall’arrivo del fratello Max, ufficiale della Special Force britannica,

Joyce manda per radio ai compagni del C.L.N. il primo messaggio dall’Italia liberata all’Italia occupata dai tedeschi. Incontra Benedetto Croce, ministro del Governo del Sud, per esporgli il punto di vista del CLN. Concorda, con l’aiuto del fratello, il primo lancio di armi ai partigiani. Ritorna a Roma, nonostante gli amici la sconsiglino, anche perché incinta.

Il 4 giugno 1944 gli alleati entrano in Roma. Due giorni dopo, Joyce ed Emilio si sposano civilmente per riconoscere il figlio in arrivo.

Emilio è nel ’45 Ministro nel breve Governo Parri ed eletto nel ’46 alla Costituente. Pure Joyce si è candidata sempre per il Partito d’Azione senza essere eletta. Nel 1947, allo scioglimento del partito, i Lussu entrano in quello socialista. Ne escono per fondare il Psiup nel 1964. Grande è l’impegno di Joyce in quegli anni, soprattutto in campo internazionale.

È il 1975 e Joyce annota: “Emilio morì ai primi di marzo, senza vedere l’inizio della primavera”. Muore il 4 novembre 1998. Le sue ceneri, con quelle di Emilio, sono al Cimitero degli Inglesi a Roma.

Qualche suo verso per finire con un auspicio.

Noi tutti così diversi,

noi tutti così uguali, possiamo forse aiutare a crescere

arbusti cespugli e boccioli

sparsi qua e là,

un giorno o l’altro ci daranno

fiori e frutti

per tutti

di mille forme e di mille colori.

Li raccoglieremo con grandi feste

In mazzi e ceste,

li appenderemo nei recinti

di etnie e di nazionalismi

artificiali

al posto delle armi micidiali

così care ai militari,

al posto di fasci di tratte e di cambiali,

così care agli usurai,

al posto di veleni globalizzati

che ci vendono ai supermercati

sostituendo alle chiusure

cancelli senza serrature.

Nota: Questo articolo, con altro titolo, è uscito il 25 ottobre sull’edizione online di Azione nonviolenta