Un’epidemia silenziosa sempre più vasta sta colpendo le nuove generazioni occidentali, un coacervo d’interessi di multinazionali del farmaco, narcos e reti di produzione delocalizzate in Cina sta invadendo da tempo la società occidentale, prima fra tutte la società statunitense, e subito a seguire quella europea.

Ben Westhoff, autore del libro-inchiesta Fentanyl Inc. ci parla di un oppiaceo sintetico sviluppato in Oriente, che attraverso il Messico e il Canada arriva nel cuore degli States, e dagli USA sbarca ora anche in Europa.

L’autore di questo libro inchiesta ci parla di novelli “Pablo Escobar” che provengono da Oriente e non risparmiano nessuno.

Fentanyl Inc.

Nel 2021 più di centomila cittadini americani sono morti per overdose, si stima che oltre il 72% di queste morti sia proprio a causa di questi nuovi oppioidi sintetici prodotti in Cina, fatti arrivare nello Stato messicano di Sinaloa e nel Canadà per poi da lì invadere strade, scuole e società statunitensi.

Fentanyl, il nome di questo potente stupefacente, un antidolorifico sintetizzato negli anni 50′.

Bassi costi, una dose si vende a meno di 5 dollari, facile da reperire online, per strada o in farmacia. Non in tutti i Paesi serve una ricetta medica, ma a parità di dose è tra 70 e 80 volte più potente della morfina, cinquanta più dell’eroina.

Dosi mortali a confronto: Eroina e fentanyl a confronto

Il fentanyl è la droga perfetta. Anche come sostanza da taglio per la cocaina o l’eroina. Chi consuma una sostanza, non sa più cosa realmente consumi. Inodore, insapore, pochissimi granelli di questa sostanza pura sono sufficienti a mandare una persona in overdose. Assumibile tramite pasticche ma in modo molto più infido senza neanche rendersene conto anche tramite sostanze liquide, o inalabile tramite aerosol.

La fascia di età più colpita è quella fra i 15 e i 39 anni. Tanti bei discorsi e altrettanti bei principi da parte di chi come me la piaga dell’eroina la vide coi suoi occhi attraversare la nostra società e falciare una generazione di giovani intera, lasciano il tempo che trovano, si dissolvono come nebbia al sole, mentre a terra, per le strade delle periferie urbane delle città dove questa nuova droga è arrivata, restano i morti.

Negli Stati Uniti, (la nazione attualmente più colpita) il trend dei danni lasciati da questa nuova droga è in crescita esponenziale, passando dai 21.000 decessi per overdose del 2016 ai 104.000 del 2021. Altro segno visibile della circolazione di questa droga, per le strade, specie nelle periferie più degradate dove prende campo, sono le migliaia di giovani inebetiti che a guardarli sotto effetto di questo potente stupefacente sembrano più morti viventi che persone.

Ci sono poi i derivati del fentanyl che combinati con altre sostanze arrivano ad essere fino a 10mila volte più potenti della morfina.

Negli USA, nel solo periodo di cinque anni, il tasso di decessi per overdose a livello nazionale è quintuplicato.

Il National Center for Health Statistics dei Centers for Disease Control and Prevention nella Città di New York registrò tra il 2000 e il 2012 una percentuale di decessi per overdose associato al fentanyl che arrivava al 2%, 10 anni dopo, nel 2020, la percentuale registrata di overdose da fentanyl rappresenta il 72% del totale.

Oggi, il fentanyl è il farmaco che più viene associato a un’overdose mortale.

“I nomi commerciali del fentanyl sono vari, commercializzati dalle stesse aziende multinazionali farmaceutiche, per strada, dove negli ultimi anni questo farmaco, inizialmente usato come anestetico generale nella terapia del dolore, ha cominciato a diffondersi chiamandosi Apache, China Girl, China Town, China White, Dance Fever, Goodfellas, Great Bear, He-Man, Poison, Toe Tag Dope, Tango & Cash o, semplicemente, White Girl: la dama bianca.

Con il suo libro, (Fentanyl, Inc: How Rogue Chemists Are Creating the Deadliest Wave of the Opioid Epidemic – Atlantic Monthly Press, ed. 2019), Ben Westhoff (giornalista investigativo che lavora sul campo) ha suscitato un terremoto perchè non si è limitato a denunciarne il consumo, ma ha indagato il network di produzione e commercio del fentanyl.

Intrecci tra Narcos, laboratori cinesi, multinazionali del farmaco, dark web, mercato legale e illegale diventano osmotici, si compenetrano a vicenda, gli interessi di un mercato seguono a ruota quelli dell’altro.

Ma come è stato possibile che un antidolorifico, un farmaco medico usato nella terapia del dolore per le neoplasie sia diventato una sostanza comune d’abuso quasi comune tra i cittadini americani.

A darci la risposta è proprio Westhoff, nel suo libro inchiesta. Il fentanyl venne sintetizzato nel 1959 da Paul Janssen, un chimico belga, fondatore della Janssen Pharmaceutica N.V. che dal 1961 fa parte della Johnson & Johnson e, nel 1985, della Xi’an-Janssen Pharmaceutical Co., Ltd., la prima azienda farmaceutica occidentale della Repubblica Popolare Cinese.

Confezione di Fentanyl prodotto dalla Janssen

La compagnia farmaceutica ha sviluppato molti derivati della morfina, ma il fentanyl era particolarmente redditizio per la Janssen Pharmaceutica. Il fentanyl, spiegava Janssen, “ha permesso per la prima volta di eseguire lunghe operazioni e, insieme ai suoi successori, preannunciò una rivoluzione nelle sale operatorie. Operazioni a cuore aperto come quelle praticate oggi, – sosteneva Janssen, – non sarebbero state possibili senza il fentanyl. Questo per spiegarne l’origine.

Insomma, come spesso accade, quel farmaco fu una svolta.

Diventò l’anestetico più usato al mondo, la Janssen Pharmaceutica fu acquistata dal colosso americano Johnson & Johnson nel 1961 e Paul Janssen continuò a lavorare per l’azienda, incaricata di sviluppare altri tipi di fentanyl.

In seguito, a partire dal 1964, il fentanyl venne posto sotto il controllo internazionale della convenzione unica sugli stupefacenti delle Nazioni Unite. Un po’ come avvenne per la morfina prima, e per l’eroina poi, (sostanze nate per scopi medicinali e militari che in seguito negli anni 70′ invasero le società occidentali falciando generazioni intere di giovani), anche il fentanyl a partire dal 2014 ha cominciato penetrare la società occidentale e a diventare così un grande problema, di natura umana e sociale.

La gente ha cominciato a morire di fentanyl. Estremamente difficile da dosare, può essere letale con quantità di soli due milligrammi, quantitativo appena visibile ad occhio umano e molto più piccola di una dose di eroina.

Nel 2021 negli USA ha rappresentato la prima causa di morte, molto più delle morti da incidente stradale e di quelle dichiarate per covid.

I trafficanti “tagliano” il fentanyl in altre droghe. Così, molte vittime di fentanyl pensano di prendere eroina, cocaina o pillole di altro genere, ma quando c’è troppo fentanyl nella miscela, la morte è quasi istantanea.

“Il fentanyl ha cambiato le regole del gioco”, sostiene un agente della Drug Enforcement Administration (DEA).

Ed è proprio così: il fentanyl ha cambiato completamente il panorama delle sostanze stupefacenti, la sostanza che inizialmente veniva usata come taglio è diventata dominante nel mercato delle droghe a livello mondiale.

A spiegarci perché il fentanyl viene principalmente prodotto in Cina è sempre Westhoff nel suo libro:

“Ho visitato i laboratori di cui tutti parlano, ma che nessuno è mai andato a vedere. Io ci sono stato e ho verificato che in fase iniziale queste aziende per produrre ed esportare fentanyl e altre sostanze, hanno ricevuto sostegno in forma di sussidi e sgravi fiscali da parte del Governo cinese.”

Westhoff nel suo libro inchiesta racconta come tramite una mail falsa a un presunto dealer è riuscito a entrare in contatto con una delle tante aziende produttrici, spiega come a partire da lì ha poi trovato tutta una serie di connessioni e collaborazioni che viaggiano su un doppio e ambiguo filo fra mercato legale ed illegale.

E’ vero che il fentanyl dopo molte pressioni al governo cinese è stato vietato, tranne che per uso medico, eppure come nel caso-Zhang, una società di Shanghai che esportava clandestinamente fentanyl e altre sostanze, il Governo cinese ha scelto di non perseguire.

Le ambiguità permangono, e il libro di West ne tratta a lungo, senza complottismi, arrivando a scrivere senza peli sulla lingua che “i novelli Pablo Escobar del mercato mondiale della droga arrivano direttamente da queste aziende produttrici cinesi.”

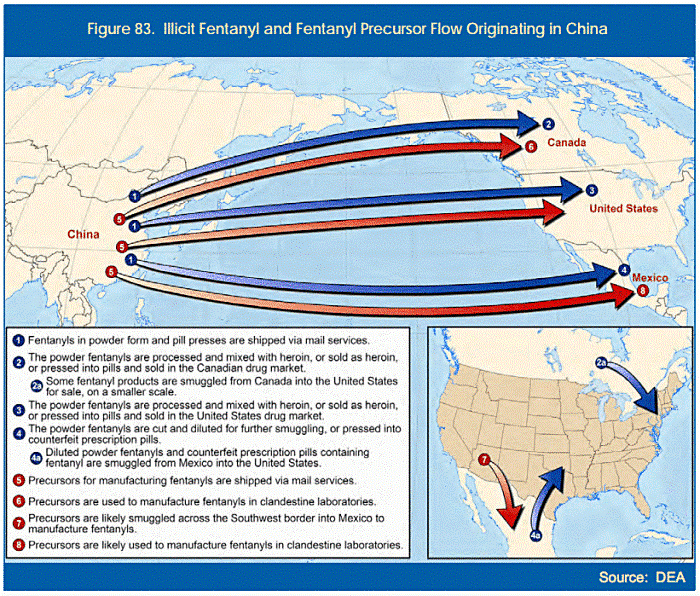

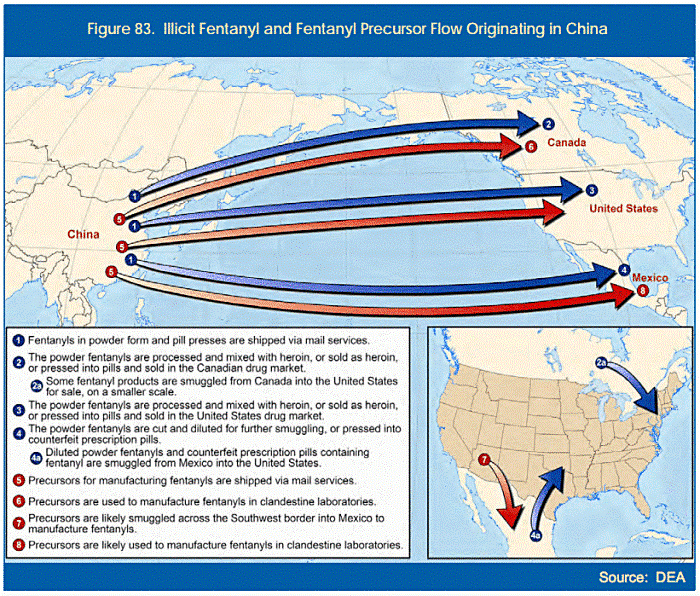

“La Cina – come descritto da Westhoff – ha grandi problemi con droghe come l’eroina, la metamina e la ketamina, ma non ha un problema di fentanyl. Almeno, non come lo abbiamo noi negli Stati Uniti, – scrive Westhoff – Il grande tema in Cina è che molte di queste sostanze, che sono vietate negli Stati Uniti, sono ancora legali. E così le aziende le possono produrre con il pieno sostegno del Governo, ma poi l’esportazione diventa qualcosa di simile al contrabbando. Ovviamente non tutto il fentanyl che gira per le strade americane viene dalla Cina ma dalla Cina arriva sul mercato nero una qualità di fentanyl in purezza, al 90%. Una sostanza estremamente pura ed estremamente conveniente. Arriva via posta, con dei corrieri, in Canada o in Messico e, da lì, entra negli USA. Ma il fentanyl non tagliato o ridotto in compresse arriva direttamente. Quindi c’è un sistema che passa le frontiere, dopo il taglio, e un sistema di transito diretto.”

Le rotte del Fentanyl

Le principali aziende produttrici di Fentanyl vengono indicate nel distretto di Wuhan, nome diventato molto noto al pubblico occidentale per altri e differenti motivi.

Secondo i metodi descritti da Westhoff nel suo libro, ad esempio il fentanyl prodotto tramite la Qinsheng Pharmaceutical Co. Ltd. e trasportato dalla Zheng Drug Trafficking Organization (DTO) arriva sulle strade del mercato statunitense. Queste società di produzione gestirebbero un’operazione internazionale di produzione e traffico di droga che contribuirebbero in modo diretto alla crisi di dipendenza da oppioidi, overdose e morte negli Stati Uniti.

Queste società stando al libro inchiesta di Westhoff tutti gli anni avrebbero spedito migliaia di pacchetti di oppiacei sintetici negli Stati Uniti, prendendo di mira i clienti attraverso la pubblicità online e le vendite web, utilizzando corrieri postali commerciali per contrabbandare i loro farmaci.

Partita di Fentanyl sequestrata negli Stati Uniti

“La Cina prevede pene molto severe in tema di stupefacenti e sostanze, ma non ha un vero problema con il fentanyl. Almeno, non ha un problema sociale, con i suoi cittadini. Non avendo un problema sociale con il fentanyl, la situazione è di fatto molto alleggerita. Noi parliamo di epidemia, loro no.” – racconta Ben Westhoff – Visitando le fabbriche di sostanze in Cina, sono stato colpito dalla quantità di droga prodotta e dal numero di persone che lavorano in queste aziende. Certo, c’è molta repressione in Cina sul tema delle droghe e molte persone sono in prigione per produzione e spaccio, ma sul fentanyl c’è uno scontro di problematiche. Perché in Cina rimane tendenzialmente un antidolorifico. Negli Usa invece oramai è ben altro.”

Secondo la DEA, la Drug Enforcement Administration americana: “il fentanyl sequestrato al confine con il Messico ha una purezza media di circa il 7%. Poi, però, c’è il dark web.

In passato, per ottenere droghe illecite, un acquirente doveva incontrare fisicamente un trafficante in un vicolo, oggi può anche starsene in casa e, con un po’ di competenza e qualche strumento, accedere ai negozi del dark web.” conclude il funzionario.

“Molte persone – spiega invece Westhoff in un capitolo del suo libro, – assumono fentanyl assieme ad altre droghe, spesso inconsapevolmente. Oppure comprano medicinali sui canali paralleli e quei medicinali sono “tagliati”. Questo ha cambiato tutto e ha creato un’epidemia di morti per overdose mai registrata prima.”

“C’è anche un’inconsapevolezza dal punto di vista medico. – Spiega Westhoff – Molte persone usano queste droghe senza sapere di usare una sostanza di tale potenza. “ – riferendosi direttamente al sistema sanitario. –

Westhoff parla di persone che si curano e si ritrovano dipendenti senza saperlo e senza riuscire a uscirne. Il caso di Prince ne è un esempio, pare usasse antidolorifici al fentanyl per il mal di schiena. “Anche in Europa sta diventando prassi, nonostante i sistemi di welfare siano diversi. Molte persone usano queste sostanze senza sapere che cosa usano. Altre comprano una cosa e si ritrovano a che fare con un’altra, pensano di usare eroina o cocaina o qualche pasticca oppure pensano di usare “semplicemente” un antidolorifico e si ritrovano a che fare con il fentanyl.” – Scrive Westhoff nel suo libro.

Westhoff in una intervista rilasciata l’anno scorso sul settimanale spagnolo, “Juanjo Villalba” racconta di una sua precedente visita in Spagna e Portogallo dove c’è un certo allarme sulla questione fentanyl.

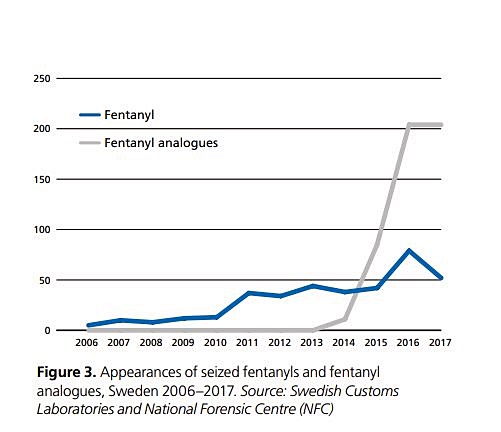

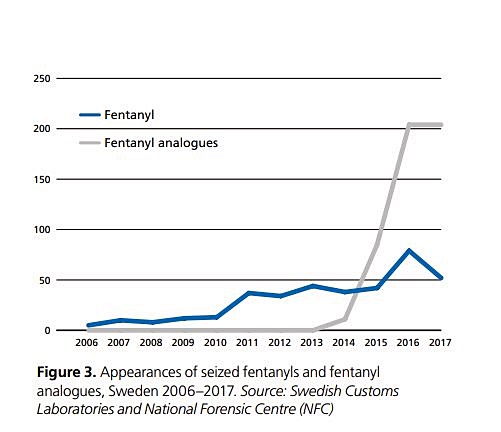

“L’epidemia” pare stia dilagando anche in Europa. In certi Paesi come Regno Unito e Svezia è già arrivata. In Italia sta cominciando a prendere campo ora.

Svezia: incidenza delle morti per fentanyl. Fonte: Polizia svedese

Westhoff nel suo libro è dettagliato e preciso nello spiegare come i mercati si intreccino fra loro, la strada, il web, la Cina, le multinazionali del farmaco, e i canali della prescrizione medica affidati al sistema pubblico sanitario:

“Se guardiamo al consumo, via web è possibile acquistare fentanyl molto puro a prezzi davvero bassi. Ancora più bassi di quelli che si trovano in strada, dove lo spaccio è solitamente gestito dagli stessi che vendono coca, ero o metanfetamine. C’è poi il canale delle prescrizioni mediche, – dettaglia West nel suo libro – che sono ovviamente un’altra cosa. Ma quando la gente è in difficoltà e non può farsi prescrivere un farmaco e sta molto male cosa fa? Va sul web. Salvo che se capita di diventare dipendenti o se non ci si possono permettere certi antidolorifici, magari perché non si ha un’assicurazione e si vive in un Paese che non ha un sistema sanitario pubblico di modello europeo, si finisce sul web o per strada.”

Siamo davanti a un problema di dimensioni enormi. Per gli Stati Uniti, questo problema ha un’evidenza che supera centomila morti all’anno, senza contare altre centinaia di migliaia di persone che hanno sviluppato una forte dipendenza. Oltre alla morte per overdose, ci sono da contare anche i danni prodotti sulle persone, quelli provocati dal fentanyl sono ben peggiori di quelli che possono produrre eroina e cocaina, arrivando a ridurre una persona a una specie di zombie ambulante, il fenomeno è in forte crescita, sta assumendo proporzioni globali e va a colpire come già avvenuto in altra epoca con altre droghe, le generazioni più giovani.

Leggendo il libro di West mi è venuto spontaneo ripercorrere come in un parallelo, però a parti invertite, i fatti storici che oltre 150 anni fa che portarono alle “guerre dell’oppio”. Due conflitti combattuti tra il 1839 e il 1860 dalla sola Gran Bretagna il 1° conflitto, e da Gran Bretagna e Francia successivamente il 2° conflitto, contro l’allora impero cinese.

Oggetto della contesa imporre nell’impero celeste la liberalizzazione del commercio dell’oppio da parte occidentale.

La prima guerra dell’oppio segnò storicamente l’inizio del colonialismo europeo in Cina.

La vittoria occidentale trasformò di fatto la Cina in una colonia delle potenze europee, le quali si assicurarono consistenti privilegi e concessioni commerciali e territoriali su tutto il territorio dell’impero cinese, arrivando anche a stabilire dei protettorati britannici come ad esempio Taiwan e Hong-Kong in pieno territorio dell’impero cinese.

La Cina inizialmente utilizzava l’oppio come medicinale, in seguito accortasi che stava diventando una vera e propria piaga sociale ne proibì l’uso.

La Compagnia delle Indie Orientali, istituita nel 1715 dalla Gran Bretagna, diede però fortissimo impulso al commercio dell’oppio proveniente dal Bengala in India, invadendo il mercato della Cina.

L’obiettivo britannico era di doppia natura, da una parte tramite questo export, ridurre il deficit della bilancia interna dei pagamenti commerciali dell’Impero britannico, dall’altra incoraggiare il consumo della droga tra gli appartenenti alla classe dei mandarini cinesi di modo da fiaccare, corrompere e infiltrare l’allora classe dirigenziale cinese, rendendola docile ai voleri e agli interessi britannici e occidentali.

Fumatori di oppio in Cina, in una stampa del 1858

La vendita dell’oppio per gli occidentali ebbe l’effetto sperato, per la Cina fu invece un vero e proprio disastro. Il consumo di oppio divenne una vera e propria piaga sociale, criminalità e corruzione aumentarono a dismisura, comportando anche la svalutazione del rame e l’aggravarsi della condizione dei contadini cinesi, i quali venivano pagati in rame per i loro prodotti, ma dovevano versare allo Stato le tasse in argento. In risposta a questi problemi, le autorità cinesi inasprirono i divieti sulla droga, confiscando e bruciando enormi quantità di oppio, ma ciò scatenò la violenta reazione delle compagnie commerciali britanniche e occidentali.

Le truppe inglesi attaccarono la Cina, dando inizio alla guerra, che si concluse con la vittoria britannica. I vincitori obbligarono i cinesi alla firma del trattato di Nanchino (29 agosto 1842). In base a questo trattato la Cina fu trasformata in una vera e propria colonia inglese: doveva risarcire una cospicua indennità per l’oppio confiscato e distrutto, aprire cinque porti al commercio inglese e cedere Hong Kong alla Gran Bretagna. Identici accordi furono conclusi con altre potenze occidentali.

Divenuta una vera e propria semi-colonia occidentale, la Cina si trovò ad affrontare contemporaneamente una gravissima crisi interna, che sfociò nella ribellione contadina nota come la rivolta dei Taiping, e in una estera, che portò ad nuova guerra contro i britannici, sostenuti questa volta anche dalla Francia. La seconda guerra dell’oppio si concluse nel 1860, con una nuova capitolazione della Cina, costretta ad aprire al commercio straniero anche le vie fluviali interne e a stabilire normali rapporti diplomatici con gli Stati occidentali.

Stampa di una battaglia della 1° guerra dell’oppio

L’imposizione ai cinesi del libero commercio di oppio ebbe conseguenze nefaste con effetti trascinati sino al XX secolo e contese territoriali presenti tuttora. La potenza britannica comprese la possibilità di fare lauti guadagni dal commercio della droga, e al tempo stesso poter fiaccare la società cinese per poterne avere un controllo maggiore.

Questo portò la Cina a diverse spaccature interne, vaste aree del commercio dell’oppio furono subappaltate dalle compagnie britanniche a varie bande criminali che realizzavano i loro profitti con il traffico dell’oppio, muovendo spesso guerra allo stesso governo cinese attraverso armi acquistate dai britannici.

La crisi socio-economica arrivò a favorire la frammentazione della società cinese, e in conseguenza la nascita e lo sviluppo di rivolte contro le autorità cinesi, in seguito anche contro quelle occidentali, sorte in odio alle politiche economiche e commerciali occidentali.

Il disastro sociale che si produsse in Cina fu di proporzioni enormi, trascinandosi fino alla seconda metà del secolo scorso, tutto ciò come conseguenza delle politiche colonialiste e di penetrazione commerciale britanniche. I disordini e le rivolte interne in Cina assunsero dimensioni tali che tra il 1898 e il 1901 si decise per un nuovo intervento militare dell’Occidente (USA, Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania, Giappone e Russia) intervennero a sedare le sanguinose rivolte interne, facendo più morti e danno delle rivolte stesse. Meno di un decennio dopo in Cina ebbe inizio una lunga serie di rivolte e conflitti sociali che nel 1911 portarono alla prima rivoluzione cinese, l’imperatore destituito, e in atto un cambio radicale che segnava la fine di un impero millenario.

Luca Cellini

Redattore ed editorialista di Pressenza. Da sempre antimilitarista, è stato obbiettore e attivista nella LOC, nel Movimento Umanista, con Greenpeace, e nel Social forum. Durante la guerra della ex-Jugoslavia, col progetto “Mir sada” promosso dai “Beati i costruttori di Pace”, si reca in Bosnia nei gruppi d’interposizione nonviolenta che tentarono di fermare il conflitto in atto. Fondatore del comitato Valdarno sostenibile con cui furono promossi progetti alternativi per una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti, realizzando sul tema incontri di formazione pubblici e per gli studenti nelle scuole superiori. Padre di due figli, appassionato di scrittura, s’occupa di controinformazione, di diritti umani, d’economia e di ricerca nel settore energetico. Attualmente attivo come volontario in associazioni impegnate nella lotta contro la tratta e lo sfruttamento minorile.

TACCIANO LE ARMI: NEGOZIATO SUBITO!

TACCIANO LE ARMI: NEGOZIATO SUBITO!