Dal 30 settembre al 2 ottobre tornano, con i loro 35 anni di storia, i Colloqui di Dobbiaco, fiorente cittadina definita la porta delle Dolomiti, nell’Alta Val Pusteria.

In questo luogo di serenità, vero e proprio laboratorio di idee per una svolta ecologica, si dibatte di questioni come l’energia solare, la mobilità sostenibile, l’agroecologia e la nutrizione, la digitalizzazione e l’istruzione ma di animali, i nostri simili, si è parlato poco.

Dall’edizione del 2019: “cosa sanno gli alberi?”

Nell’edizione 2019 (pre Covid) “cosa sanno gli alberi?” si era discusso di iniziative quali quelle dell’associazione “Plant for the Planet”, di biodiversità e di “verde intelligente”. Si è compreso, soprattutto, che gli alberi sono esseri viventi, che comunicano e sentono, che si relazionano tra loro aiutandosi, protagonisti di una vera ragnatela interattiva, in una necessaria condivisione con l’uomo. Stefano Mancuso docet.

Una consapevolezza sulla natura della relazione tra gli alberi, a cui deve corrispondere un cambio di prospettiva dell’uomo nei confronti della natura stessa e dei boschi, un tema che oggi, a Dobbiaco, porta a parlare di un altro mondo, altrettanto importante, con cui inter-relazionarsi, in pieno rispetto e comprensione, quello animale.

Persone, animali, piante e funghi sono da intendersi come una rete universale di vita. La narrazione, quindi, continua: da qui l’argomento della ricca edizione di quest’anno: “Cosa sanno gli animali?”.

… a quella del 2022: “Cosa sanno gli animali?”

Gli animali hanno sempre svolto un ruolo fondamentale seppur subordinato all’uomo. Eppure, anch’essi hanno dei diritti, per quanto dibattuti e spesso controversi.

Le grandi contraddizioni nella relazione uomo-animale saranno al centro del dibattito dei Colloqui di quest’anno. Da un lato, coccoliamo i nostri animali domestici, viziandoli e rendendoli spesso delle vere star dei social, dall’altro mangiamo carne a pranzo, cena o nei fast food. Mentre guardiamo, estasiati e rapiti, documentari mirabolanti sulla Natura selvaggia e la sua unica e rara Bellezza, tolleriamo le condizioni aberranti e miserabili degli allevamenti intensivi, prima dell’approdo sulle nostre tavole. Quindi?

Il programma, per un ampio dibattito

Tempo, dunque, di riflessione, di quelle diverse e che portano a cambiamenti necessari.

Tempo, dunque, di riflessione, di quelle diverse e che portano a cambiamenti necessari.

Fra i vari interventi in programma a Dobbiaco 2022, il 30 settembre, un relatore di rilievo, vera autorità in materia, introdurrà il tema della connessione tra prestazione, salute e benessere del bestiame: il Prof. Matthias Gauly, della Libera Università di Bolzano. Secondo il professore, l’assunto che una maggiore protezione e benessere degli animali significhi automaticamente un aumento dei costi non può, in alcun modo, essere generalizzato. Ad esempio, se si riesce a convincere un agricoltore che il tipo di pavimento della stalla comporta stress sugli zoccoli e quindi prestazioni inferiori, allora dovrà accettare che migliorare il pavimento porta anche vantaggi economici.

Soprattutto nell’ultimo decennio, il tema della zootecnia e del benessere animale ha assunto un’importanza crescente, tendenza che difficilmente si invertirà. Anzi. Sempre più persone hanno un rapporto attento e critico con la zootecnia, a volte rifiutandola completamente e scegliendo altri stili di vita e abitudini alimentari. Si tratta di uno sviluppo positivo che non va a scapito dell’agricoltura, come suggeriscono alcuni, ma di una reale opportunità per introdurre metodi “rispettosi” di allevamento su larga scala di cui gli stessi agricoltori siano soddisfatti. Salvo, poi, chiedersi, indica Gauly, per chi non è vegano, “cosa si fa con gli animali alla fine della giornata. Oggi utilizziamo spesso il cibo come un qualsiasi prodotto, di cui grandi quantità finiscono come rifiuto”, ricorda il professore. “Quando all’ora di pranzo vedo nella mensa universitaria la quantità di carne rimasta nei piatti, mi rendo conto che manca a chi l’ha lasciata un’idea di chi sia “morto” per questo. Chi ne è consapevole può anche consumare prodotti di origine animale, ma chi non se ne rende conto dovrebbe starne lontano”. Anche qui, riflessioni necessarie.

Il programma di sabato 1° ottobre prevede un intervento di Fabian Scheidler, scrittore e drammaturgo berlinese (“Dall’automa all’essere vitale. Perché gli animali sono altrettanto misteriosi di noi stessi”) e uno di Ludwig Huber, professore all’Università di Vienna (“Animali intelligenti. Cosa hanno in comune cani, maiali, pappagalli e tartarughe”).

Seguirà un ampio spazio dedicato ai film e ai documentari. Si inizierà con la proiezione, alle 14h30, di “Cow” (2021) di Andrea Arnold, seguito da testimonianze dei partecipanti a tema “Ci sono mucche felici? Osservazioni sul benessere degli animali basate sul film”, dibattito animato da Anet Spengler Neff, dell’Istituto per la Ricerca sull’Agricoltura biologica (FiBL Svizzera) di Frick.

Seguirà un ampio spazio dedicato ai film e ai documentari. Si inizierà con la proiezione, alle 14h30, di “Cow” (2021) di Andrea Arnold, seguito da testimonianze dei partecipanti a tema “Ci sono mucche felici? Osservazioni sul benessere degli animali basate sul film”, dibattito animato da Anet Spengler Neff, dell’Istituto per la Ricerca sull’Agricoltura biologica (FiBL Svizzera) di Frick.

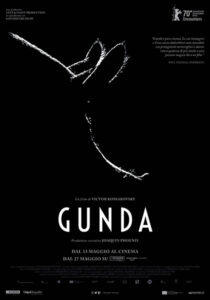

Sarà poi il turno di “Gunda” (2021) di Victor Kossakovsky. Gunda è il nome che il documentarista di Leningrado attribuisce con il titolo al suino che conosciamo nelle prime inquadrature. Il film-documentario non ha didascalie, voce introduttiva o esplicativa che forniscano dati allo spettatore, né musica e dialoghi, ma solo i grugniti dei suini, il chiocciare delle pennute, il muggito dei bovini, rumori lontani di fondo, per lo più di insetti, tra fango e paglia. Non ci sono umani, per riconsegnare agli animali l’identità da primattori che loro spetta e che gli è ancora negata. Perché gli animali ci guardano.

Domenica 2 ottobre, appuntamento, invece, con la scrittrice e giornalista televisiva Giulia Innocenzi, con “Le macchine del cibo. Gli allevamenti intensivi e il costo del nostro cibo” e con la giornalista tedesca Tanja Busse (“Quanta carne possiamo mangiare senza danneggiare il pianeta?”).

Domenica 2 ottobre, appuntamento, invece, con la scrittrice e giornalista televisiva Giulia Innocenzi, con “Le macchine del cibo. Gli allevamenti intensivi e il costo del nostro cibo” e con la giornalista tedesca Tanja Busse (“Quanta carne possiamo mangiare senza danneggiare il pianeta?”).

Giulia Innocenzi, l’autrice di “Tritacarne” (2016, da allora nulla è cambiato), porta avanti da tempo una battaglia contro gli allevamenti intensivi e le terribili condizioni in cui vi versano gli animali. Un modello che, nonostante sia ormai noto ai più, continua ad essere portato avanti. “Ci sono piccole riforme che vengono adottate dalla Commissione Europea”, precisa Giulia in un’intervista, “ad esempio, entro il 2027, le scrofe non dovranno più essere allevate in gabbia, oppure si cerca di incentivare le gabbie arricchite per le galline ovaiole, vale a dire che all’interno della gabbia ci deve essere la sabbietta per permettere alle galline di vivere una vita leggermente meno sofferente. Nessuna di queste misure è nemmeno lontanamente sufficiente a garantire agli animali il benessere che è citato in ogni legge che regolamenta il tipo di allevamento. Più c’è scritto “benessere animale”, meno è”. Di fatto, continua la scrittrice-attivista, non ci può essere una vita dignitosa di un animale in un allevamento intensivo, il modello va assolutamente abbandonato. L’Italia dovrebbe fare una moratoria contro tali allevamenti, sottolinea, soprattutto oggi, quando stiamo parlando di abbassare le temperature nelle case e di spegnere il riscaldamento negli uffici pubblici: nessuno menziona gli allevamenti intensivi, dove si utilizzano risorse alimentari che potrebbero essere destinate agli umani, invece di essere convertite dagli animali in modo inefficiente in proteine per la nostra alimentazione. Si tratta di una dispersione enorme. Pensiamo, per esempio alla siccità di quest’estate, gli allevamenti intensivi sono tra i più grandi utilizzatori di acqua e non se ne parla. In Olanda il governo ha ridotto del 25% degli allevamenti intensivi, il che ha scatenato proteste da parte degli allevatori, ma è questo che va fatto e va raccontato ai cittadini. Invece si continua ad elargire fondi pubblici agli allevatori che oggi sono in crisi. Purtroppo, questo modello non può andare avanti e bisogna raccontare la realtà, sia per il bene degli animali che per il nostro bene e del pianeta.

Nella realtà, dal dibattito sull’energia, tutto il nostro stile di vita è in discussione. E il nostro piatto ne fa parte. L’ONU ha indicato chiaramente che per salvare il pianeta (per non parlare dei danni anche alla salute) dobbiamo passare a una dieta vegetale mentre un autore del calibro di Jonathan Safran Foer ha dedicato due libri al tema di legare i cambiamenti climatici a quello che mangiamo (“Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi”, Guanda, 2019, e “Se niente importa. Perché mangiamo gli animali?”, Guanda 2016). Ma oggi, anche nel dibattito politico sull’energia, si parla solo di cambiamenti climatici legati ai combustibili fossili e ai trasporti. Argomento assente, invece, quello degli allevamenti intensivi che vi contribuiscono di più dell’intero settore dei trasporti. Aldilà degli aspetti culturali, vi sono il potere degli inserzionisti pubblicitari nei confronti dei media e quello della lobby alimentare. L’ambientalismo non si coniuga ancora, come dovrebbe, con l’animalismo, anche per affrontare l’industria alimentare.

Prima del documentario Cowspiracy (2014), le associazioni ambientaliste non si occupavano di cibo e carne e solo dopo la nascita di questo movimento, Greenpeace, ad esempio, ora ha come obiettivo anche quello di ridurre il consumo di carne. Evoluzione da monitorare.

Prima del documentario Cowspiracy (2014), le associazioni ambientaliste non si occupavano di cibo e carne e solo dopo la nascita di questo movimento, Greenpeace, ad esempio, ora ha come obiettivo anche quello di ridurre il consumo di carne. Evoluzione da monitorare.

Chiuderà la giornata e i Colloqui l’intervento di Martin Lintner, professore di teologia morale e spirituale a Bressanone, “Uomini e animali: coabitanti dell’unica terra. Appello per un’etica della convivenza in una prospettiva cristiana”. Per una riflessione etica congiunta.

Letture consigliate, opere dei relatori e altri

Giulia Innocenzi, “Tritacarne: Perché ciò che mangiamo può salvare la nostra vita. E il nostro mondo”, Rizzoli, 2016, 258 p.

L’autrice descrive le terribili condizioni di vita degli animali negli allevamenti intensivi. Dalla castrazione a mano senza anestesia, all’uso a tappeto di medicinali e antibiotici per debellare malattie causate dall’allevamento in condizioni igieniche scadenti e non adeguate alla specie. Anche se non si vuole rinunciare a una bistecca, esistono metodi di allevamento e di macellazione che minimizzano la crudeltà che però richiedono un ripensamento radicale del modello degli allevamenti intensivi. Una riflessione per tutti, carnivori e no.

Martin Lintner, “Etica animale. Una prospettiva cristiana” (Queriniana, 2020, 304 p.)

Il libro affronta le questioni fondamentali di un comportamento verso gli animali rispettoso delle loro esigenze specifiche e individuali e presenta le posizioni dibattute nel campo dell’etica animale evidenziando, in particolare, tenendo conto di differenze e somiglianze tra essere umano e animali, la nostra responsabilità. Un libro di etica relativa agli animali, per rispettarli e amarli in un modo che corrisponda alla loro natura.

Il libro affronta le questioni fondamentali di un comportamento verso gli animali rispettoso delle loro esigenze specifiche e individuali e presenta le posizioni dibattute nel campo dell’etica animale evidenziando, in particolare, tenendo conto di differenze e somiglianze tra essere umano e animali, la nostra responsabilità. Un libro di etica relativa agli animali, per rispettarli e amarli in un modo che corrisponda alla loro natura.

Henry Mance, “Amare gli animali. Allevamento, Alimentazione, Ambiente. Una proposta per convivere con le altre specie”, Blackie, 2022, 480 p.

Nel momento peggiore della Storia per un animale – tra allevamenti intensivi, deforestazione e cambiamento climatico – il giornalista del Financial Times Henry Mance parte per un viaggio molto personale, per capire se è possibile vivere su questo pianeta in un modo più giusto e sostenibile per tutti. Mance visita mattatoi e zoo, incontra cacciatori, pescatori, chef e proprietari di animali domestici. Con una prospettiva rivoluzionaria: prendere sul serio le esperienze degli animali. Senza fanatismi e senza perdere il senso dell’umorismo, questo libro cerca di rispondere a un quesito fondamentale: amare gli animali, sì. ma come?

Nel momento peggiore della Storia per un animale – tra allevamenti intensivi, deforestazione e cambiamento climatico – il giornalista del Financial Times Henry Mance parte per un viaggio molto personale, per capire se è possibile vivere su questo pianeta in un modo più giusto e sostenibile per tutti. Mance visita mattatoi e zoo, incontra cacciatori, pescatori, chef e proprietari di animali domestici. Con una prospettiva rivoluzionaria: prendere sul serio le esperienze degli animali. Senza fanatismi e senza perdere il senso dell’umorismo, questo libro cerca di rispondere a un quesito fondamentale: amare gli animali, sì. ma come?

Francesca Buoninconti, “Senti chi parla. Cosa si dicono gli animali”, Codice, 2021, 372 p.)

Si dice che gli animali non abbiano voce, eppure dal giardino alle foreste pluviali, dai parchi alle profondità dell’oceano, l’aria e l’acqua pullulano di messaggi. C’è chi canta come un usignolo, anche negli abissi; chi “parla” utilizzando dialetti tramandati da generazioni; chi comunica danzando; chi con mosse, pose e parate, oppure odori, puzze e profumi. In un mondo fatto di messaggi in codice, cosa si dicono gli animali? Gli uccelli cantano ogni volta che aprono becco? E i pesci sono davvero muti? Perché i camaleonti cambiano colore? Cosa passa per la testa di una gazzella che, inseguita da un predatore, invece di correre inizia a saltare? I delfini si chiamano per nome? Ma soprattutto, perché gli animali mentono?

Si dice che gli animali non abbiano voce, eppure dal giardino alle foreste pluviali, dai parchi alle profondità dell’oceano, l’aria e l’acqua pullulano di messaggi. C’è chi canta come un usignolo, anche negli abissi; chi “parla” utilizzando dialetti tramandati da generazioni; chi comunica danzando; chi con mosse, pose e parate, oppure odori, puzze e profumi. In un mondo fatto di messaggi in codice, cosa si dicono gli animali? Gli uccelli cantano ogni volta che aprono becco? E i pesci sono davvero muti? Perché i camaleonti cambiano colore? Cosa passa per la testa di una gazzella che, inseguita da un predatore, invece di correre inizia a saltare? I delfini si chiamano per nome? Ma soprattutto, perché gli animali mentono?

Jonathan Safran Foer, “Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi”, Guanda, 2019, 320 p.

Ormai siamo tutti consapevoli che se non modifichiamo radicalmente le nostre abitudini l’umanità andrà incontro al rischio dell’estinzione di massa. Ma non agiamo come si dovrebbe, quasi paralizzati. Quali sono le rinunce necessarie, adesso, per salvare un mondo ormai trasformato in una immensa fattoria a cielo aperto? In questo libro Foer racconta, con grande impatto emotivo, la crisi climatica che è anche “crisi della nostra capacità di credere”, mescolando in modo originale storie di famiglia, ricordi personali, episodi biblici, dati scientifici rigorosi e suggestioni futuristiche. Un libro che parte dalla volontà di “convincere degli sconosciuti a fare qualcosa” e termina con un messaggio rivolto ai figli, ai quali ciascun genitore, con le proprie scelte, spera di riuscire a insegnare “la differenza tra correre verso la morte, correre per sfuggire alla morte e correre verso la vita”.

Ormai siamo tutti consapevoli che se non modifichiamo radicalmente le nostre abitudini l’umanità andrà incontro al rischio dell’estinzione di massa. Ma non agiamo come si dovrebbe, quasi paralizzati. Quali sono le rinunce necessarie, adesso, per salvare un mondo ormai trasformato in una immensa fattoria a cielo aperto? In questo libro Foer racconta, con grande impatto emotivo, la crisi climatica che è anche “crisi della nostra capacità di credere”, mescolando in modo originale storie di famiglia, ricordi personali, episodi biblici, dati scientifici rigorosi e suggestioni futuristiche. Un libro che parte dalla volontà di “convincere degli sconosciuti a fare qualcosa” e termina con un messaggio rivolto ai figli, ai quali ciascun genitore, con le proprie scelte, spera di riuscire a insegnare “la differenza tra correre verso la morte, correre per sfuggire alla morte e correre verso la vita”.

Jonathan Safran Foer, “Se niente importa. Perché mangiamo gli animali?”, Guanda 2016, 368 p.

Una riflessione sul cibo che parte dal ricordo personale della nonna, dalla forza che durante la guerra la spinse a rifiutare della carne di maiale che l’avrebbe tenuta in vita, perché non era cibo kosher, e “se niente importa, non c’è niente da salvare”. Il cibo per lei non era solo cibo, ma era anche “terrore, dignità, gratitudine, vendetta, gioia, umiliazione, religione, storia e, ovviamente, amore”. Diventato padre, Foer ripensa a tale insegnamento e inizia a interrogarsi su cosa sia la carne, perché nutrire un figlio è più importante che nutrire sé stessi. Un libro che è frutto di un’indagine durata quasi tre anni, che è insieme racconto, inchiesta e testimonianza e che invita tutti alla riflessione, indicando nel dolore degli animali, inermi e senza voce, il discrimine fra umano e inumano, fra chi accetta senza battere ciglio le condizioni imposte dall’allevamento industriale e chi, invece, le mette in discussione.

Una riflessione sul cibo che parte dal ricordo personale della nonna, dalla forza che durante la guerra la spinse a rifiutare della carne di maiale che l’avrebbe tenuta in vita, perché non era cibo kosher, e “se niente importa, non c’è niente da salvare”. Il cibo per lei non era solo cibo, ma era anche “terrore, dignità, gratitudine, vendetta, gioia, umiliazione, religione, storia e, ovviamente, amore”. Diventato padre, Foer ripensa a tale insegnamento e inizia a interrogarsi su cosa sia la carne, perché nutrire un figlio è più importante che nutrire sé stessi. Un libro che è frutto di un’indagine durata quasi tre anni, che è insieme racconto, inchiesta e testimonianza e che invita tutti alla riflessione, indicando nel dolore degli animali, inermi e senza voce, il discrimine fra umano e inumano, fra chi accetta senza battere ciglio le condizioni imposte dall’allevamento industriale e chi, invece, le mette in discussione.

Marco Ciot, “Consumare carne. Problematiche ambientali, sociali, salutistiche”, Fondazione ICU, 2016, 160 p.

Secondo la FAO, tra il 1970 e il 1990, il consumo di carne è cresciuto, nel mondo, del 50% e la produzione del settore zootecnico di oltre 250% dagli anni ‘60 al 2000. Se il consumo si è stabilizzato in Occidente, è aumentato in paesi come Cina e India. Ma nel mondo occidentale, dove tale consumo è diffuso, si fa sempre più forte la critica nei suoi confronti: moltissimi studi scientifici provano i danni dell’abuso di carne (certificato nel 2015 dall’Agenzia per la Ricerca sul Cancro-IARC dell’OMS). A questi si aggiungono crescenti pressioni animaliste contro allevamenti intensivi insostenibili. La catena produttiva della carne, per emissioni di metano e consumo di suolo, è fonte di emergenze ambientali e climatiche e causa profonde disuguaglianze a livello planetario: immense praterie del Sud del mondo diventano monoculture per nutrire animali da macello, piantagioni che tolgono spazio a coltivazioni che potrebbero sfamare miliardi di persone. Per questo, secondo Ciot, il Nord del mondo deve promuovere un nuovo stile di vita meno dipendente dalle proteine animali, agendo con le istituzioni per modificare il sistema di sussidi che alimenta tale mercato e orientare le scelte verso prodotti più salutari, una dieta più vegetariana, basata su prodotti locali e stagionali. Ci guadagnerebbero salute, ambiente e animali.

Secondo la FAO, tra il 1970 e il 1990, il consumo di carne è cresciuto, nel mondo, del 50% e la produzione del settore zootecnico di oltre 250% dagli anni ‘60 al 2000. Se il consumo si è stabilizzato in Occidente, è aumentato in paesi come Cina e India. Ma nel mondo occidentale, dove tale consumo è diffuso, si fa sempre più forte la critica nei suoi confronti: moltissimi studi scientifici provano i danni dell’abuso di carne (certificato nel 2015 dall’Agenzia per la Ricerca sul Cancro-IARC dell’OMS). A questi si aggiungono crescenti pressioni animaliste contro allevamenti intensivi insostenibili. La catena produttiva della carne, per emissioni di metano e consumo di suolo, è fonte di emergenze ambientali e climatiche e causa profonde disuguaglianze a livello planetario: immense praterie del Sud del mondo diventano monoculture per nutrire animali da macello, piantagioni che tolgono spazio a coltivazioni che potrebbero sfamare miliardi di persone. Per questo, secondo Ciot, il Nord del mondo deve promuovere un nuovo stile di vita meno dipendente dalle proteine animali, agendo con le istituzioni per modificare il sistema di sussidi che alimenta tale mercato e orientare le scelte verso prodotti più salutari, una dieta più vegetariana, basata su prodotti locali e stagionali. Ci guadagnerebbero salute, ambiente e animali.

Colloqui di Dobbiaco 2022, 30 settembre-2 ottobre 2022, “Cosa sanno gli animali?”

Ideazione: Wolfgang Sachs e Karl-Ludwig Schibel – info@colloqui-dobbiaco.it

PROGRAMMA 2022