NÉ MAGHI NÉ PRESAGI

Teatro Abbado e strategie culturali a Ferrara

Tempo di lettura: 4 minuti

Ha un sapore di rivisitazione rinascimentale, quando i sovrani per dare lustro alla propria corte chiamavano i migliori artisti, i quali, a loro volta, fornivano lustro a se stessi assicurandosi cospicui appannaggi. Tutta la vicenda intorno alla direzione, presidenza e al consiglio di amministrazione del teatro cittadino ha un po’ di questa patina antica, di un Ducato decaduto che tenta di risollevarsi dalle polveri del tempo.

Nel frattempo la politica culturale si eclissa e con essa la città. Fare rete, fare tessuto culturale non appartengono al lessico del soggetto pubblico che ci amministra. Fatti e scelte dovrebbero dar corpo ad una politica culturale per la città di cui non si conoscono né gli obiettivi, né i contenuti, se non i ‘gradita’ del deus ex machina a cui l’attuale amministrazione, evidentemente priva di idee, ha pensato di delegare l’impresa culturale cittadina, puntando a lucidare le medaglie del proprio governo.

La parola cultura è di quelle ampiamente stropicciate; nel 1947 Adorno e Horkheimer coniavano l’espressione culture industry con un obiettivo chiaramente polemico, vale a dire mettere in risalto il nesso paradossale tra cultura e industria, sottolineando l’emergere di una mercificazione e commercializzazione dei prodotti culturali. Da allora ad oggi l’industria della cultura si è ampiamente diffusa e solidificata, tanto da averci fatto perdere di vista che ‘cultura’ racchiude molteplici significati, da coltivazione della mente e dell’intelletto a prodotto delle arti, fino al modo di vivere di una società. Così, ciò che ha finito per prendere il sopravvento nell’ambito delle politiche culturali è la cultura come ‘prodotto’ anziché la cultura come ‘processo’.

Del resto è molto più facile per una città vendere ‘prodotti culturali’ che tessere la trama di ‘processi culturali’. Insomma i processi non rendono quanto i prodotti in termini di consenso elettorale, andando ben oltre la durata di un mandato amministrativo.

Trastullarsi in teatri e mostre sarà importante per l’industria del loisir, ma se non si produce, se non ci si attrezza con la cultura del futuro, non potremo neppure disporre delle risorse per permetterci di occupare i nostri loisir.

L’avvento della società della conoscenza ha rafforzato l’importanza del capitale creativo nelle economie contemporanee e il suo sviluppo è considerato la forza e il motore della crescita economica delle società occidentali.

Non c’è politica culturale autentica se la città non si interroga su quali siano le condizioni che possono stimolare e far emergere la creatività, quali strategie possono fare della nostra città un milieu creativo, ‘una città di successo’.

Perché cultura come processo? Perché il legame delle politiche culturali con le politiche riguardanti l’educazione, la formazione, la ricerca e lo sviluppo ha assunto, già a partire dall’ultimo decennio del secolo scorso, un ruolo centrale. Il successo delle strategie culturali non può più essere misurato semplicemente in termini di borderò e di biglietti staccati, ma in termini di vantaggi a partire dalla cittadinanza, in termini di miglioramenti della qualità della vita, della coesione sociale, del profilo culturale delle comunità locali.

Non ci sono atti dell’attuale amministrazione comunale che possano avvalorare un tale visione. Non vi sono segnali né della capacità né della volontà di creare sinergie tra politiche culturali e politiche urbane, dove le amministrazioni pubbliche svolgono un ruolo determinante.

Una politica culturale che utilizzi spazi e strutture a prescindere dalla città e dai suoi cittadini, tanto che avrebbe gli stessi connotati ovunque, non è in grado di rispondere ai nodi che per uno sviluppo urbano basato sulla cultura sono strategici.

Innanzitutto il pubblico. Turisti verso residenti. Il pubblico a cui le iniziative culturali sono rivolte, in definitiva l’audience.

Poi lo spazio, centro e periferia, aree da riqualificare, vale a dire l’obiettivo geografico delle iniziative culturali per amalgamare la città.

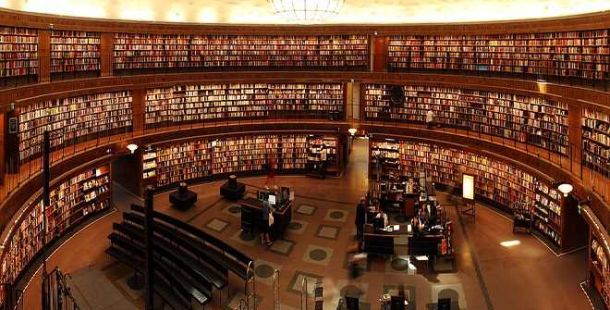

L’opposizione e la separazione tra strategie orientate al consumo culturale e strategie orientate alla promozione dei saperi e delle competenze. Sostanzialmente il rapporto tra cultura e sviluppo economico. In fine c’è il tema di sempre: l’effimero. La rete delle infrastrutture culturali: scuole, università, musei, biblioteche, istituzioni e associazioni culturali, centri artistici verso la politica degli eventi, in sintesi come e per che cosa la pubblica amministrazione spende i soldi dei suoi cittadini, con quali ritorni per il capitale umano della città. A queste considerazioni si collegano gli investimenti nel settore dell’educazione e dell’istruzione e nelle sue interrelazioni con la città, gli investimenti in milieu o cluster creativi, nell’attrazione, sviluppo e ritenzione di una classe creativa per dirla con Richard Florida, autore di The Rise of the Creative Class.

Per concludere, il direttore d’orchestra, anche se blasonato, sta suonando lo spartito sbagliato, del resto nomen omen, dicevano i latini, ma la città non ha bisogno né di maghi né di presagi, ma di idee, di politiche, di un lavoro collettivo di uomini e donne capaci di pensare la città.