L’INTERVISTA

Alessio Boni: “Il dubbio è l’unica certezza dell’uomo”

Quella con Alessio Boni è iniziata come conversazione su “Il visitatore”, il testo di Éric-Emmanuel Schmitt che da oggi a domenica, insieme ad Alessandro Haber, porterà al teatro comunale Claudio Abbado di Ferrara con la regia di Valerio Binasco. Il drammaturgo francese immagina che nella Vienna del 1938, mentre il padre della psicanalisi sta preparando la sua fuga dall’Austria dell’Anschluss e già presagisce la fine a causa del cancro alla gola che ormai non gli dà pace, Freud riceva la visita di un misterioso individuo con il quale inizia una sorta di duello verbale sui grandi temi dell’Umanità. È proprio Boni a impersonare questo enigmatico personaggio, che per tutta la durata dello spettacolo insinuerà in Haber-Freud e nel pubblico il dubbio sulla sua vera identità: è quel Dio del quale il grande scienziato ha sempre negato l’esistenza o è un pazzo che si crede Dio?

Presto però la nostra è diventata una chiacchierata sul dubbio, sul mistero, sull’etica e la morale, sulla società e sulla contemporaneità in cui non c’è più spazio per la persona e per le diverse dimensioni che racchiude.

Questo testo affronta grandi temi, si potrebbe dire le grandi domande che l’umanità si pone da sempre, però lo fa con grande semplicità, senza altisonanti discorsi filosofici, persino con un pizzico di humor…

Credo sia proprio la forza de “Il Visitatore” di Schmitt e in fondo del teatro, che dalle sue origini cerca di avvicinare la gente, anche quella non ferrata su un determinato settore, prendendo degli spunti, gli aspetti più importanti dell’argomento che vuole trattare, e portandoli in scena, con drammaticità o ilarità, facendo interagire personaggi. In questo caso attraverso l’escamotage di un dialogo tra Freud, il massimo degli atei, e Dio, ovviamente il massimo della fede, ci si porta a casa un sunto dell’esistenza dell’essere umano, poi spetta allo spettatore approfondire il discorso. Qui si scende il primo gradino, poi sta allo spettatore addentrarsi nel tentativo di capire chi è l’uomo pensante e quello non pensante, dov’è l’etica, cos’è la morale, ognuno ha la sua in questa vita, ma dove sta il limite che non si può trascendere in termini sia di etica sia di morale? Questo è il tema, non è una questione di religione, di credenti e non credenti, si cerca di mostrare entrambi i punti di vista: da qui scaturisce il dialogo interessante, tanto che a volte si parteggia per Freud e a volte per Dio, perché entrambi hanno dalla loro argomenti interessanti. La cosa importante è far pensare l’essere umano, certo in modo ilare, leggero, perché vuole essere un input, uno stimolo alla riflessione.

Paul Ricoeur ha definito Freud uno dei tre ‘maestri del sospetto’, insieme a Marx e a Nietzsche. Qui però viene rappresentato in un momento di crisi personale che il misterioso visitatore non farà che aumentare: è come se il dubbio che ha instillato negli altri ora colpisse le convinzioni sulle quali ha costruito tutta la sua vita. O no?

Il dubbio è fondamentale, è una follia pensare di poter avere solo certezze: si prende un personaggio straordinario, con una grande mente, come Freud e in un momento di fragilità lo si colpisce ai fianchi per causare un cambiamento. Schmitt prende un personaggio tutto d’un pezzo, un nichilista, un agnostico e gli infonde il dubbio, ma non sulla fede, bensì su se stesso, sul suo pensiero e sulle sue convinzioni. In altre parole il dubbio non è più una fragilità, diventa una componente fondamentale dell’essere umano, che impedisce che avvitarsi su se stessi, perché spinge al confronto con l’altro, che può dare una chiave di lettura diversa della vita.

Tutta l’azione si svolge nell’appartamento viennese di Freud e questo costringe il pubblico a concentrare la propria attenzione sul dialogo fra i protagonisti. Sintomo di grande fiducia nel potere della parola?

Siamo nella Vienna del 1938 nello studio del fondatore della psicanalisi, ma potremmo essere nell’ufficio del Presidente del Consiglio ieri mattina, in una delle stanze dei bottoni a Wall Street, addirittura in uno degli uffici dell’Onu, perché quando i due personaggi interagiscono in realtà è l’Uomo che parla, e ultimamente c’è una grande necessità, almeno credo, di ritornare all’Uomo, anche per capire da dove viene questa crisi, che è in realtà è una crisi etica prima ancora che economica.

Padre Turoldo una volta in un’intervista disse “In tanti anni che insegno, in scuole private e non, ho conosciuto tutte le classi sociali, ma quando chiedo ‘Cosa vuoi diventare da grande?’ Tutti i bambini, senza alcuna distinzione, mi rispondono con una professione, non ci sono mai stati una bimba o un bimbo che mi abbiano risposto ‘Voglio diventare un uomo’. Diventare un uomo è una delle cose più difficili e importanti di questa vita, ma quasi nessuno la prende seriamente, invece fin da piccoli si tenta di capire cosa fare per potersi inserire nella società, perché altrimenti si è delle nullità. In realtà l’importante non è la professione, ma la base su cui si fonda il nostro operare come uomini e donne, quello che sta succedendo è che la società sta perdendo la sua umanità. Ricostituiamo il senso vero dell’essere uomo, del porci in una relazione con gli altri, una relazione che può essere anche dialettica, che non è solo condivisione, ma può essere anche scontro: questo è il messaggio di Schmitt sul palcoscenico.

Rimanendo in tema, immagino che l’interazione in scena fra lei e Haber sia molto forte. Come è cambiato con il passare delle date il vostro modo di interagire sul palcoscenico?

Tutte le volte è una sfida e un’esperienza diversa, Haber è un professionista che si dà totalmente, quindi si sente una grande professionalità e un grande confronto in scena. Non ci poniamo delle domande sul fatto di evolverci, di cambiare: dopo la prima, lo spettacolo diventa dell’attore e del pubblico, quindi noi percepiamo, ascoltiamo, sentiamo il pubblico e gli rispondiamo, perciò a volte attraverso pause, accenti e tempi diversi cambia il senso che diamo alle battute. Il lavoro dell’attore quando va in scena è sentire il termometro del pubblico, quindi è inevitabile che l’interazione in scena porta a una continua evoluzione.

In conclusione: perché dovremmo venire a vedere Il visitatore?

Quante volte ultimamente ti sei fermata a pensare a te stessa come donna nei confronti del mondo? La verità è che non si parla e non si riflette più su certe cose, si va avanti con la propria vita quotidiana, pensando solo a portare a casa dei risultati. Non si considera più l’importanza del dialogo come occasione di arricchimento interpersonale, sembra non esserci più la voglia di ascoltarsi l’un l’altro, di percepire se stessi come singoli e come esseri in relazione con gli altri, di darsi, eppure è una cosa fondamentale: bisogna vivere ciò che si fa. Ecco in questo testo, invece, questo anelito c’è, perché c’è la possibilità di fare una sorta di terapia di gruppo con il pubblico: spero con questo testo di ampliare l’orizzonte dei dubbi e restringere quello delle certezze del pubblico, spero che si torni a casa con delle domande e con la voglia di allargare il proprio spirito, leggendo un libro o andando a vedere una mostra. La cosa meravigliosa del teatro è proprio la possibilità di estraniarsi per due ore per parlare e riflettere sull’essere umano, sui sentimenti umani: qui sta la sua sacralità, perché parla dell’uomo e comunica emozioni preziose, che colpiscono e possono rimanere dentro il nostro intimo tutta la vita.

Sostieni periscopio!

Federica Pezzoli

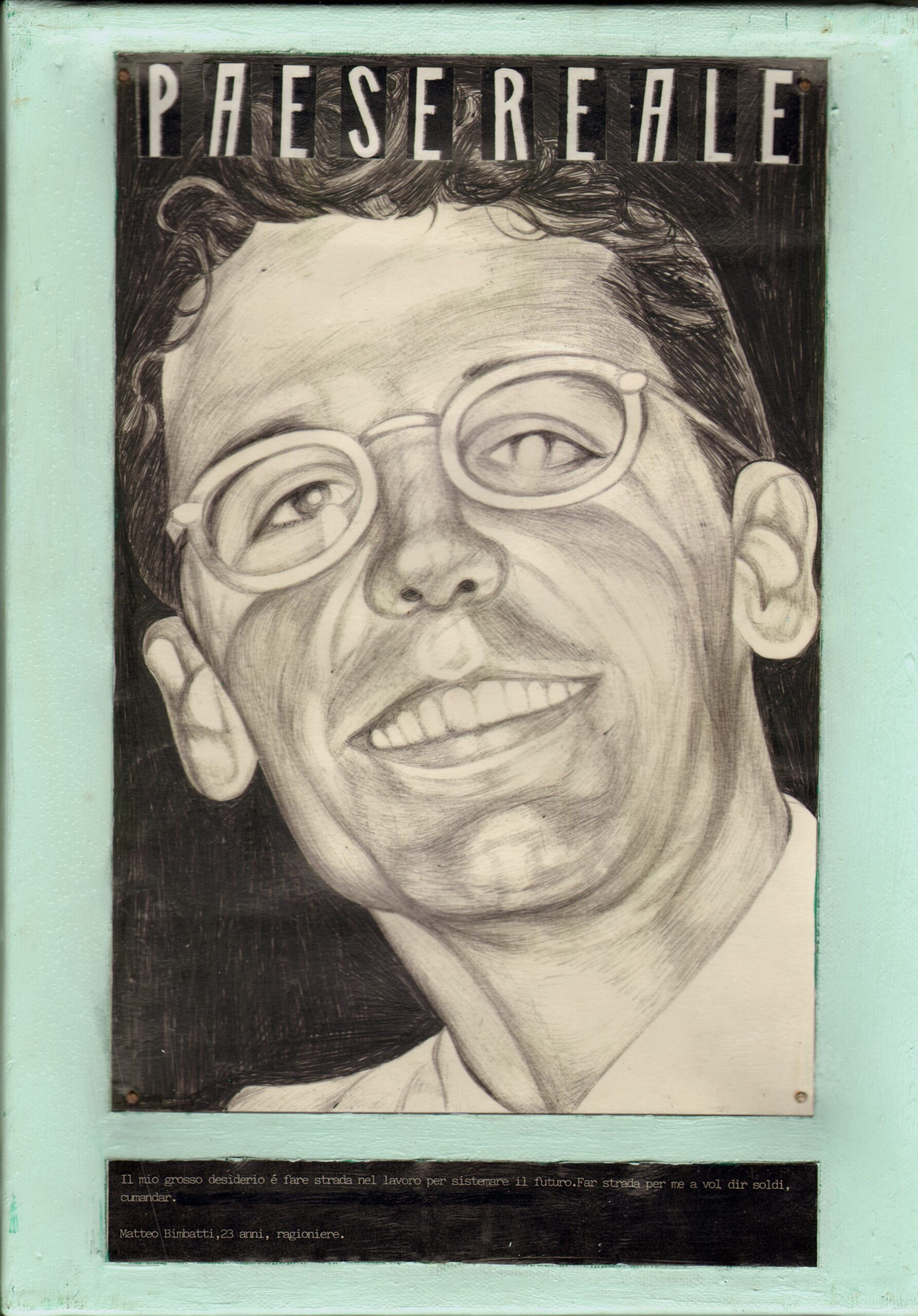

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)