La verità secondo me

“La verità, secondo me”: su questo ossimoro si basa gran parte della comunicazione scambiata in rete e nella vita quotidiana. Affermiamo un punto di vista, un’opinione, che è per lo più un coacervo di emozioni e di credenze e che non si basa quasi mai su nessuna seria istruttoria degli oggetti di discussione. Tutti ci sentiamo di esprimere il nostro punto di vista su qualunque fatto del mondo, dall’economica alla politica, dagli Ogm al cambiamento climatico, agli effetti delle tecnologie della comunicazione sulla crescita dei bambini.

Questa enfasi sulla legittimità del punto di vista soggettivo trova l’apoteosi nei talk show e, in generale, nella comunicazione mediatica. Ne sono espressione le interviste, le storie di vita, le opinioni chieste a personaggi dello spettacolo su fatti sociali e politici. Quali sono le ragioni della diffusione di questo linguaggio della “soggettività” e quali le implicazioni?

Accenno solo a due punti: il primo è la legittimità assunta dalla soggettività e dal vissuto di ognuno; il secolo del soggetto e dell’inconscio ci ha indotto a ribaltare l’importanza delle percezioni rispetto ai fatti, assolutizzando il valore del vissuto soggettivo e il primato di questo sui fatti stessi che divengono assolutamente secondari.

Il secondo punto è correlato alla forma narrativa assunta dai messaggi. Nelle reti ogni messaggio è rivisitato a valanga e ogni contenuto informativo è filtrato soggettivamente. Il principale obiettivo di chi parla è sollecitare empatia e identificazione. Informazioni e narrazioni erano collocati in passato su piani distinti, attribuendo alle informazioni il compito di documentare fatti e alla narrazione la funzione di fornire orizzonti di identificazione, di partecipare alla ricerca di un senso condiviso con altri. Oggi la narrazione è lo schema di ogni discorso. Ogni storia si svolge secondo uno schema: un protagonista, un antagonista, un alleato, un conflitto, un obiettivo, prove e ostacoli da superare, una rivelazione che consente al protagonista di sconfiggere il nemico. La narrazione non richiede prove documentarie, ma solo esempi, casi e testimonianze in prima persona. Le storie hanno un particolare contenuto di “verità”, in quanto emergono da una domanda che si dispone su un piano diverso da quello dell’informazione.

Lo scenario dei social media assottiglia progressivamente la distinzione tra le due forme di comunicazione, in un processo che, a dire il vero, è iniziato ben prima, con i mezzi di comunicazione di massa e con l’allargamento del pubblico dei lettori e degli ascoltatori. Tutti i messaggi, assumendo una forma narrativa, propongono una diversa idea di verità, fondata sulla testimonianza. Le informazioni scambiate in rete sono filtrate dalla prima persona, ogni fatto diventa un esempio, vale a dire una “dimostrazione” di una tesi.

La testimonianza individuale ha un valore collettivo. Il singolo testimone assume la responsabilità di proporre la sua verità. L’informazione si sottopone ad una interpretazione continua, è valutata e verificata alla luce della esperienza di chi ascolta. Si afferma un linguaggio soggettivo che assume come materiale primario l’esperienza diretta. L’uso massivo di immagini enfatizza il contenuto emozionale del racconto.

Maura Franchi – Laureata in Sociologia e in Scienze dell’Educazione. Vive tra Ferrara e Parma, dove insegna Sociologia dei Consumi, Social Media Marketing, Marketing del prodotto tipico. I principali temi di ricerca riguardano i mutamenti socio-culturali connessi alla rete e ai social network, le scelte e i comportamenti di consumo, le forme di comunicazione del brand.

maura.franchi@gmail.com

Sostieni periscopio!

Maura Franchi

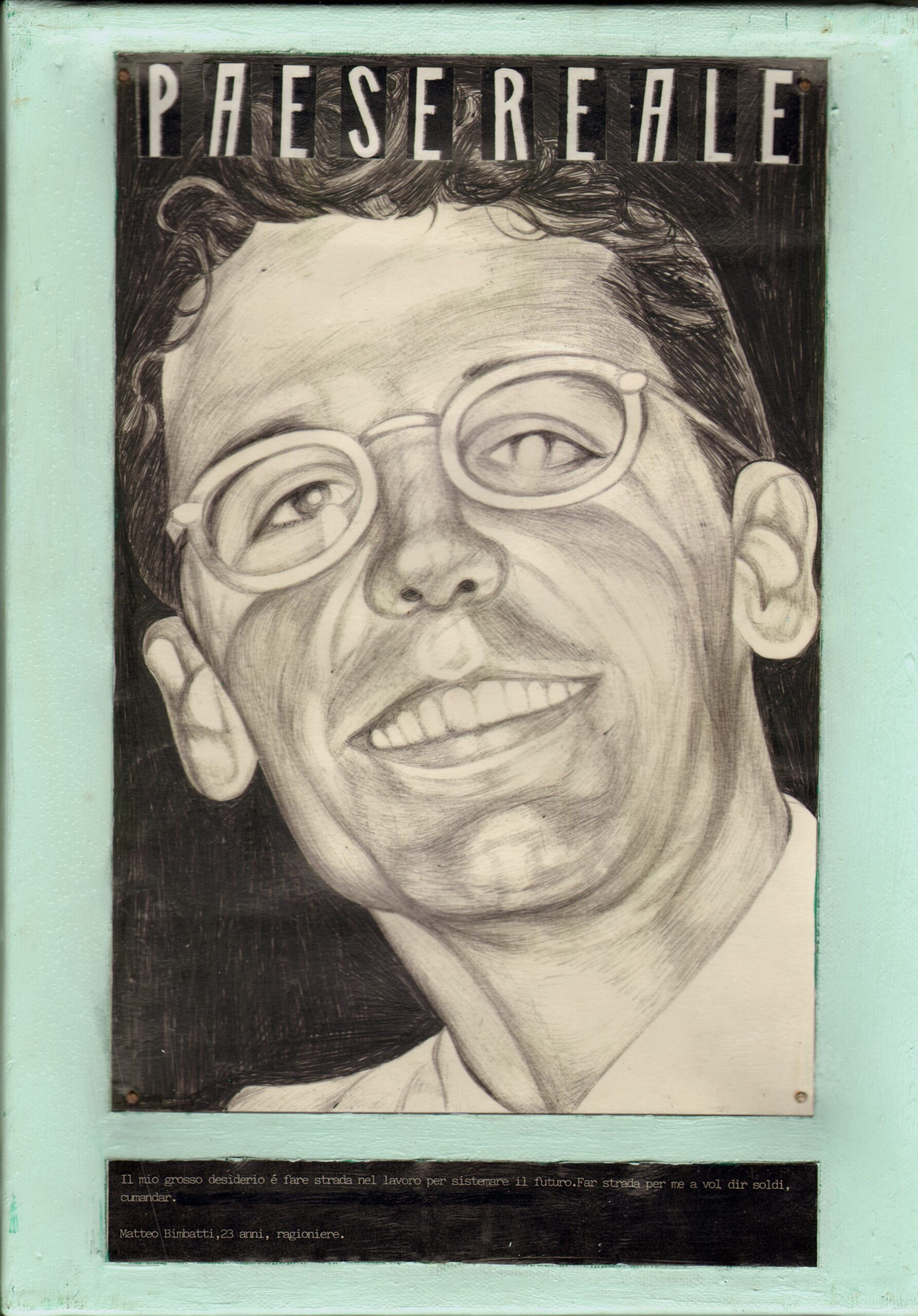

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)