LA CURIOSITA’

Samovar amore mio

da MOSCA – L’Enciclopedia Treccani fornisce la seguente definizione di ‘samovàr: s. m. [dal russo samovar, comp. di samo- «sé stesso, da sé», e tema di varit′ «bollire», attrav. il francese]: ‘Apparecchio costituito da un recipiente a forma di vaso con manico e coperchio, di rame o d’altro materiale, incorporato a un fornello a spirito; è usato in Russia e in altri paesi dell’Europa orientale per tenere sempre pronta l’acqua bollente, spec. per la preparazione del tè’. Qualcosa che bolle da solo, dunque, autonomo e deciso. Molti di noi hanno visto questo interessante oggetto in Russia, nei paesi slavi, in Turchia o in Iran. Chiunque abbia viaggiato in uno di questi Paesi, ne sarà rimasto sicuramente affascinato e incuriosito. La sua origine è piuttosto controversa: chi sostiene che il samovar provenga dall’Asia centrale, chi ritiene che sia stato inventato in Russia visto che in Iran non apparve prima del XVIII secolo e la stessa parola samovar, universalmente utilizzata, è di origine russa. Tante le ipotesi per un oggetto curioso.

Ieri mi trovavo in un confortevole e tranquillo ristorante georgiano, al centro di Mosca, quando, d’un tratto, sono incuriosita da un tè ambrato che, in realtà, è una bevanda speziata e profumata a base di miele e di un frutto che si trova solo qui (‘ablipicha’). La gentile signorina che serve ai tavoli mi confessa che è salutare e benefico. Vero. Sapore delicato, intenso e paradisiaco. Il tutto è comodamente adagiato sua una teiera di vetro scaldata da una piccola candela. Ecco allora che mi viene in mente il precursore del samovar, di cui avevo letto, lo ‘sbitennik’, un oggetto che serviva per preparare lo ‘sbiten’, una bevanda calda a base di miele e spezie. Assomigliava a un bollitore con le gambe e riscaldato da un tubo e ricordava un samovar. Eccomi immersa, allora, nella ricerca di qualche particolare in più. Scoprirò, quindi, che, alla fine del XVIII secolo, un armaiolo russo, Fedor Lisitsyn, aveva aperto una piccola officina a Tula, a sud di Mosca, dove s’iniziarono a produrre industrialmente i samovar che conobbero quasi subito un grande successo. Su tale onda nacquero numerose altre fabbriche che portarono Tula, nel 1830, a diventare la capitale della fabbricazione dei samovar. Nel XIX secolo, l’uso del samovar divenne popolare tanto a San Pietroburgo che a Mosca, e iniziò a rappresentare un forte legame e simbolo della cultura russa (Pushkin, Tolstoj, Gogol, Dostoevskij e Checkhov lo citarono regolarmente nelle loro opere). Se Tula rimaneva il luogo di produzione principale, si aprivano fabbriche anche in Siberia e negli Urali. Le ferrovie russe ne riconobbero la praticità e, dopo aver prima sperimentato il samovar sulle carrozze lusso della Transiberiana, lo resero ancor più popolare installandolo su tutti i vagoni dei treni a lunga percorrenza. In seguito furono sostituiti gradatamente con bollitori conosciuti in Unione Sovietica come ‘Titani’. Installati all’estremità del corridoio, erano a disposizione dei viaggiatori che desiderassero dell’acqua calda durante il lungo viaggio. I tradizionali samovar sopravvivevano solo nelle carrozze lusso, sotto l’attenta sorveglianza del personale. Durante la prima guerra mondiale, design e tecnologia furono semplificati e adattati all’uso militare. Tipici di questo periodo furono i samovar cilindrici saldati e privi di decorazioni, mentre gli anni venti e trenta vennero caratterizzati dalla collettivizzazione e dall’industrializzazione stalinista. Le piccole officine che fabbricavano samovar furono integrate in grandi industrie oppure dismesse.

Ieri mi trovavo in un confortevole e tranquillo ristorante georgiano, al centro di Mosca, quando, d’un tratto, sono incuriosita da un tè ambrato che, in realtà, è una bevanda speziata e profumata a base di miele e di un frutto che si trova solo qui (‘ablipicha’). La gentile signorina che serve ai tavoli mi confessa che è salutare e benefico. Vero. Sapore delicato, intenso e paradisiaco. Il tutto è comodamente adagiato sua una teiera di vetro scaldata da una piccola candela. Ecco allora che mi viene in mente il precursore del samovar, di cui avevo letto, lo ‘sbitennik’, un oggetto che serviva per preparare lo ‘sbiten’, una bevanda calda a base di miele e spezie. Assomigliava a un bollitore con le gambe e riscaldato da un tubo e ricordava un samovar. Eccomi immersa, allora, nella ricerca di qualche particolare in più. Scoprirò, quindi, che, alla fine del XVIII secolo, un armaiolo russo, Fedor Lisitsyn, aveva aperto una piccola officina a Tula, a sud di Mosca, dove s’iniziarono a produrre industrialmente i samovar che conobbero quasi subito un grande successo. Su tale onda nacquero numerose altre fabbriche che portarono Tula, nel 1830, a diventare la capitale della fabbricazione dei samovar. Nel XIX secolo, l’uso del samovar divenne popolare tanto a San Pietroburgo che a Mosca, e iniziò a rappresentare un forte legame e simbolo della cultura russa (Pushkin, Tolstoj, Gogol, Dostoevskij e Checkhov lo citarono regolarmente nelle loro opere). Se Tula rimaneva il luogo di produzione principale, si aprivano fabbriche anche in Siberia e negli Urali. Le ferrovie russe ne riconobbero la praticità e, dopo aver prima sperimentato il samovar sulle carrozze lusso della Transiberiana, lo resero ancor più popolare installandolo su tutti i vagoni dei treni a lunga percorrenza. In seguito furono sostituiti gradatamente con bollitori conosciuti in Unione Sovietica come ‘Titani’. Installati all’estremità del corridoio, erano a disposizione dei viaggiatori che desiderassero dell’acqua calda durante il lungo viaggio. I tradizionali samovar sopravvivevano solo nelle carrozze lusso, sotto l’attenta sorveglianza del personale. Durante la prima guerra mondiale, design e tecnologia furono semplificati e adattati all’uso militare. Tipici di questo periodo furono i samovar cilindrici saldati e privi di decorazioni, mentre gli anni venti e trenta vennero caratterizzati dalla collettivizzazione e dall’industrializzazione stalinista. Le piccole officine che fabbricavano samovar furono integrate in grandi industrie oppure dismesse.

Gli anni Cinquanta e Sessanta introdussero l’invenzione del samovar elettrico in metallo nichelato. Finiva così il regno incontrastato del samovar a combustibile solido. Il sottile aroma del fumo lasciava il posto ai benefici derivanti dalla facilità d’uso e dall’economicità: si riduce il tempo per la pulizia e la preparazione del tè, inoltre la nichelatura protegge l’ottone dalla corrosione molto più a lungo. Le famiglie e la ristorazione collettiva adottarono rapidamente la nuova tecnologia, solo le ferrovie rimasero, e rimangono, fedeli al tradizionale, fumoso samovar a combustibile. Durante l’epoca Brezhneviana i samovar non subiscono alcuna modifica, solo in occasione dei giochi olimpici del 1980 ne furono venduti ai visitatori stranieri moltissimi e l’oggetto divenne simbolo della Russia. Un samovar tradizionale può essere a urna o a cratere, cilindrico, sferico, liscio, dorato o cesellato, ma essenzialmente si tratta di un contenitore metallico munito di un rubinetto sulla parte inferiore con all’interno un tubo, sempre metallico, che lo attraversa verticalmente. Il tubo è riempito con del combustibile solido che bruciando scalda l’acqua circostante. In alto, un camino di 15-20 centimetri ne assicura il tiraggio. La capacità di un samovar varia da uno a 400 litri.

Le regole d’oro di una cerimonia tradizionale russa prevedono, ancor oggi, il samovar al centro della tavola, ma, oltre ad esso, anche un’altra teiera per l’infuso. Di solito si prepara un tè molto forte e ogni ospite può versare nella propria tazza la quantità necessaria e poi allungarla con l’acqua bollente del samovar. Il tè va servito d’obbligo con lo zucchero: oggi si aggiunge nella tazza, ma originariamente si mettevano dei pezzettini di zollette in bocca, centellinando la bevanda bollente, addolcita dai frammenti di zucchero, usanza che arrivava dalla Siberia. È un’abitudine tipicamente russa. In Russia esiste, oltre alla tradizione di bere il tè dolce, quella di accompagnarlo con una sottile fettina di limone, del miele, alcuni ‘baranka’ (un tipo di panino dolce a forma d’anello) e anacardi. Negli ultimi anni è comparsa una grande varietà di dolci da servire con il tè: biscottini, cioccolatini, panpepato, marmellata, caramelle. I russi spesso s’incontrano ‘per una tazza di tè’ in piccole o grandi e allegre compagnie di parenti, amici o buoni conoscenti, perché ciascuno si possa riposare, rilassare, fare due chiacchiere in tranquillità. Di norma in Russia il tè si beve dopo pranzo, insieme a dolce o frutta. Se, invece, s’invitano ospiti apposta per il tè, questo viene accompagnato da una gran varietà di stuzzichini: salatini multiformi, panini con formaggio, salame, salmone, olive e torte dolci. Se siete invitati in Russia a prendere un tè, vi attende un’accoglienza gentile e squisita, lunghi racconti e rivelazioni confidenziali, forse persino canzoni oltre che allegri e piacevoli ricordi. Provare per credere.

Serie di francobolli del periodo dell’Urss a tema Samovar (1989)

Sostieni periscopio!

Simonetta Sandri

I commenti sono chiusi.

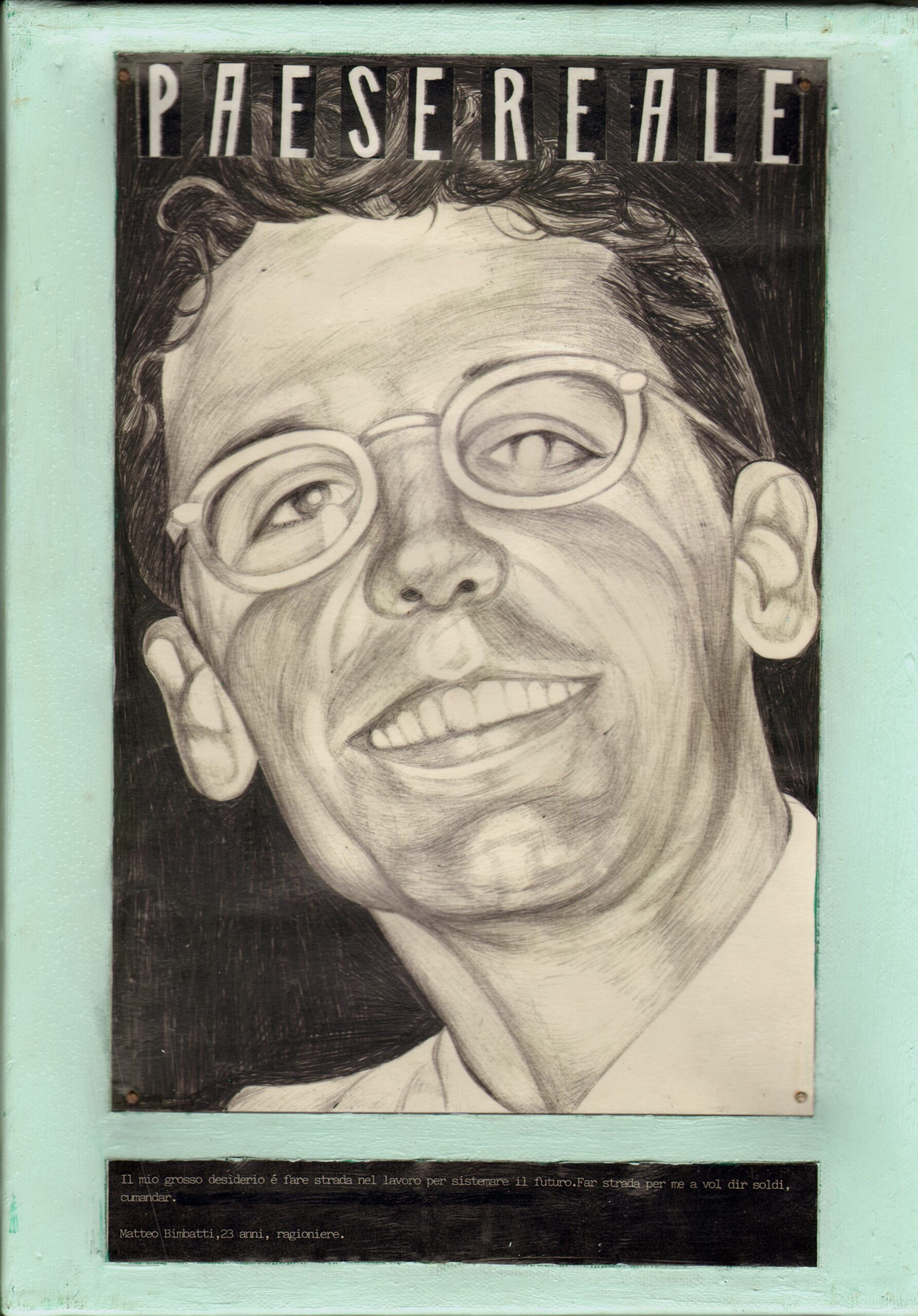

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)