LA CITTA’ DELLA CONOSCENZA

Sbagliato fermarsi ora, l’istruzione resta in attesa di metamorfosi

Ora che il governo con la riforma della scuola ha condotto in porto quello che ci hanno dettato l’Europa e la Bce (ricordate la lettera del 5 agosto del 2011?), ebbene ora sarebbe più che opportuno avviare una fase seria di riflessione sull’istruzione nel nostro Paese. Fermarsi, soddisfatti o no, sarebbe l’errore più grave. L’istruzione non è questione che si risolve con i decreti legge (per lo meno questo ci insegna la storia della scuola qui da noi), l’istruzione è un cantiere aperto di ricerca quotidiana a partire dai luoghi in cui si apprende, fino a dotarsi di strumenti che consentano di continuare a ragionare in profondità sui temi dell’educazione.

In questo senso, istituire una commissione permanente di esperti al lavoro su istruzione, saperi e apprendimento continuo sarebbe davvero un segno di civiltà dato dalla politica. Se solo prendessimo per buono l’interrogativo di Hans Jonas, “quale pianeta lasceremo ai nostri figli?” e quello di Jorge Semprùn “a quali figli lasceremo il mondo?” e cercassimo le risposte chiamando in causa la nostra responsabilità nei confronti di quel prossimo che sono le generazioni future, gli insegnamenti e l’educazione che fin d’ora dovremmo mettere in campo. Queste sono esattamente le premesse da cui Edgar Morin fa discendere la necessità di una riforma profonda dell’educazione fondata sulla sua missione essenziale: insegnare a vivere.

Forse “Insegnare a vivere. Manifesto per cambiare l’educazione” di Edgar Morin è uscito in Italia troppo tardi perché fosse possibile sostare un attimo a leggere e a riflettere, considerato, come ci richiama l’autore, che “Tutto ciò che non si rigenera degenera”. Insegnare a vivere è diverso dal formare “la persona e il cittadino”, finalità che è in capo alle Indicazioni nazionali del nostro sistema scolastico, e non è che l’una escluda l’altra cosa. Ma si converrà che il centro muta sensibilmente. Si colloca all’interno di una riflessione che non è solo dell’antropologo francese, ma comune a quanti in diverse parti del mondo, da tempo, ragionano di istruzione e della sua rifondazione, spostando l’accento da una formazione ancora concepita per integrare gli individui nel sistema degli stati-nazione, alle aspirazioni, ormai più che mature in questo scorcio di 21esimo secolo, al benessere (o all’essere bene), alla felicità, alla realizzazione personale, fino all’impegno sociale.

Rimando, per quanti fossero interessati, alla lettura dell’ultimo lavoro di Morin che completa la trilogia iniziata con “La testa ben fatta” e “I sette saperi necessari all’educazione del futuro”, ma qui mi interessa richiamare brevemente i titoli in cui si articolano i capitoli del contributo del nostro autore, perché da soli promettono un fertile percorso di ripensamento radicale del nostro modo di intendere la scuola: Vivere, Comprendere, Conoscere, La riforma del pensiero, La condizione umana; non è forse di questo che dovremmo iniziare a ragionare? “Vivere è il mestiere che voglio insegnargli” dice Rousseau a proposito del suo Emilio. Forse esagera, perché si può solo imparare a vivere, osserva Morin, a partire dall’aiuto dei genitori, della scuola, dei libri, della poesia, degli incontri. Vivere è un’avventura, e la scuola e l’università forniscono solo una parte delle conoscenze, ma mai la natura delle conoscenze. E qui c’è il primo passaggio, c’è il primo lavoro difficile per gli statuti del sapere per come noi ancora li concepiamo. La conoscenza della conoscenza, la metaconoscenza, indispensabile in tempi in cui internet permette di accedere a tutti i saperi. Urgente, perché per sua natura la conoscenza porta con sé il rischio dell’errore e dell’illusione, perché la conoscenza è sempre una traduzione e una ricostruzione del reale. Ovunque si insegnano conoscenze, da nessuna parte si insegna che cos’è la conoscenza, ci avverte Morin, mentre ricerche sempre più numerose avanzano all’interno della zona più misteriosa, quella del cervello e della mente umana. Conoscere la conoscenza a partire dalle prime classi fino all’università, introdurre una cultura di base che includa la “conoscenza della conoscenza” ormai è vitale.

Crisi dell’insegnamento e crisi della cultura sono inseparabili. Questa crisi innanzitutto nasce dalla sempre più grave dissociazione tra la componente scientifica e quella umanistica della cultura. Disgiunzione nutrita dalla parcellizzazione dei saperi in discipline e sotto-discipline che fonda i nostri sistemi scolastici, fino a produrre una incultura generalizzata. Di qui la necessità di provvedere a stabilire comunicazioni e legami tra le due branche separate della cultura. In gioco è la comprensione. La comprensione intellettuale, ci dice Morin, richiede di apprendere nel contempo il testo e il contesto, l’essere e il suo ambiente, il locale e il globale.

Allora viene spontaneo interrogarsi sui nostri ambienti di apprendimento ancora incentrati sul “testo”, scritto o orale che sia, che chiudono gli usci a tutto il resto che viene.

Ecco la riforma del pensiero. La necessità di un pensiero transdisciplinare. Quel pensiero che proprio l’organizzazione del nostro sistema scolastico uccide nelle nuove generazioni. Lo uccide a partire dall’orario delle lezioni che scandiscono il succedersi delle discipline nella classe e dei docenti alla cattedra. Anche qui Morin ci avverte, il modo di pensiero o di conoscenza parcellare, compartimentato, monodisciplinare, quantificatore ci conduce a un’intelligenza cieca, perché la tendenza umana che sarebbe di collegare le conoscenze viene sacrificata da un sistema di insegnamento che richiede al contrario di acquisire l’attitudine a separarle. Così si impedisce di vedere il globale che si parcellizza e l’essenziale si dissolve. Così si perde l’abitudine a relazionare le conoscenze in un insieme organizzato, a contestualizzare, a globalizzare, ad avere una visione olistica dei saperi. Conoscere è un anello ininterrotto che noi invece segmentiamo.

Non è questa la condizione umana. Del resto nei nostri programmi di insegnamento essa è assente, perché dispersa nella frantumazione delle discipline, dalle scienze alla filosofia, alla letteratura, alle arti, senza le quali tuttavia la nostra conoscenza dell’umano sarebbe mutilata.

Morin suggerisce di inserire l’umano in un nuovo grande racconto dalla nascita dell’universo fino alla presente globalizzazione, la quale altro non è che lo stadio presente di una nuova, ignota avventura.

Torna nelle pagine di Morin con forza l’amore per il sapere, Eros come principio e impulso di ogni riforma dell’educazione che permetta a ciascuno di sviluppare al meglio la propria individualità, il legame con gli altri, di prepararsi ad affrontare le molteplici incognite del destino umano. La riforma dell’educazione non può che essere una riforma del pensiero. Più che una rivoluzione, una metamorfosi.

Sostieni periscopio!

Giovanni Fioravanti

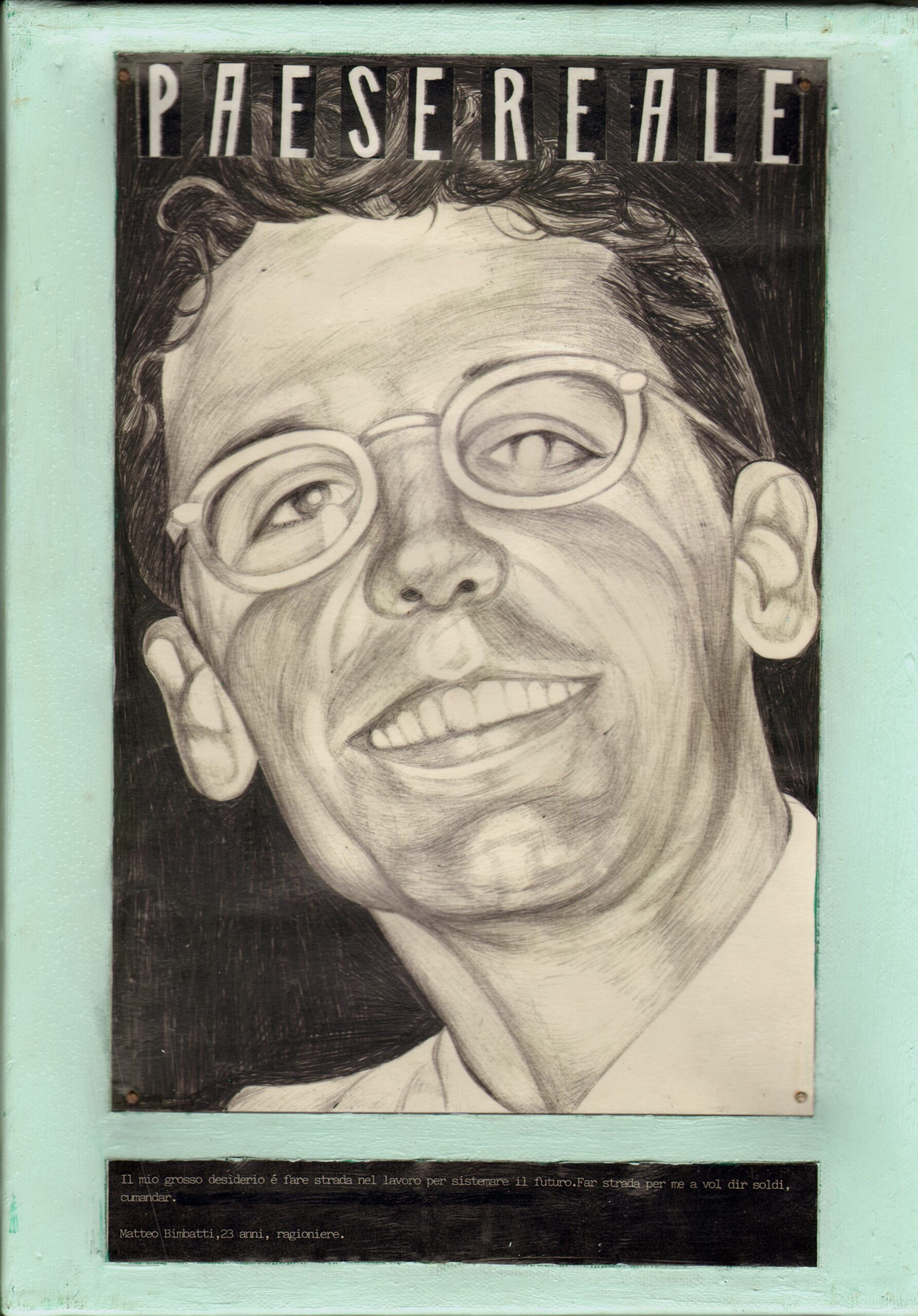

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)