LA CITTA’ DELLA CONOSCENZA

Polis mentale, polis sociale

Il terremoto pare essere la metafora del tempo che viviamo, si sbriciolano le città con i loro patrimoni d’arte, con una storia che finisce in calcinacci. Non c’è solo il dolore per il dramma che colpisce i luoghi e le persone, c’è un disagio profondo a vivere questo presente frutto di un passato irresponsabile e corrotto.

È un disagio intelligente, razionale, un disagio mentale, perché quella che si è sbriciolata con il terremoto è la nostra idea di polis, di cittadinanza.

Non c’è uno spazio mentale comune in cui inscrivere tutto ciò che sta accadendo, non c’è uno spazio progettuale condiviso. La logica è quella delle contrapposizioni, terremotati contro migranti, prima noi poi loro, prima il nord del sud, sì, no. La complessità, le sfumature, sono troppo difficili da abitare.

Cittadinanze anguste le nostre, polis che si sfaldano e con esse la democrazia, il pensiero. Non sappiamo dove andare e non sappiamo come abitare i nostri territori, perché la polis mentale diffusa, nella polis sociale coglie solo minacce, dalla polis sociale tende solo a rifuggire.

La diversità prevale sulla normalità, nulla è più il continuo fluire della vita, tutto è interruzione, frattura, rottura di un equilibrio, perché non corrisponde alle idee personali che abbiamo di normalità.

Abbiamo necessità di ricostruire una cultura della polis, dello stare insieme, dell’essere comunità, una cultura della solidarietà e del rispetto delle differenze. Ma prima della polis sociale occorre recuperare la polis mentale dove le differenze reciproche possano essere contenute, comprese, elaborate. Poiché soltanto se conosciuti, compresi ed elaborati, il nuovo, l’ignoto, il diverso perdono la loro carica di oscura minaccia e angoscia, divenendo stimoli al confronto, alla conoscenza, alla crescita.

La chiave di tutto è la conoscenza, il conoscersi, fare delle nostre città luoghi di relazione, di interscambio, di dialogo, di rete, di conoscenza partecipata, diffusa, scambiata nell’incontro e nella condivisione. Non si tratta di educare alla cittadinanza, ma di praticare tutti una nuova cittadinanza, non la cittadinanza per differenze ma la cittadinanza per uguaglianze, per incontri, per riconoscimenti.

Pare che le nostre identità siano tali solo perché non siamo come gli altri e questo continuare a definirsi per negazione ci isola in noi stessi. Ciò di cui manchiamo è proprio la cultura dell’altro, non abbiamo competenza nella cultura dell’altro. Una competenza che si può tentare di acquisire soltanto abbandonando il nostro esserci per differenza, abbandonando gli attaccamenti alle nostre certezze, per transitare verso la cultura della competenza dell’altro. Che è cultura di responsabilità nei confronti di chiunque è altro da me, che è cultura di riconoscimento, di ragionamento e di ascolto, cultura che ricerca, insieme e non contro, la soluzione ai problemi. Dovremmo uscire un poco da noi stessi, abitare più la cittadinanza che la nostra arroganza, ricollocarci al centro della polis non da soli ma con gli altri, rinnovare il patto di alleanza, la disponibilità non solo ad abitare lo stesso territorio ma a camminare per il territorio insieme.

Può darsi che rinascita e neoumanesimo siano parole grosse, ma quali altre parole dovremmo usare per indicare ciò di cui abbiamo bisogno.

Sono le città i luoghi dove oggi si può iniziare a confezionare le risposte alle sfide che ci prepara il futuro, come luoghi per reinventarsi collettivamente gli spazi vitali della polis mentale, le città come luoghi di riconciliazione e rinascita della polis sociale.

Ma occorre che la polis mentale muti le sue categorie, abbatta le mura della cittadella medievale, dei suoi arroccamenti per misurarsi con cosa significa vivere in un mondo complesso, in rapida evoluzione, in continuo movimento, in cui le norme sociali, economiche e politiche sono costantemente ridefinite. La crescita economica e l’occupazione, l’urbanizzazione, il cambiamento demografico, i progressi scientifici e tecnologici, la diversità culturale e la necessità di mantenere la sicurezza umana e la sicurezza pubblica rappresentano solo alcune delle sfide per la governance e la sostenibilità della società.

Con tutto ciò la polis sociale e la polis mentale oggi si devono misurare, prendendo atto che le vecchie categorie di ieri sono ormai arnesi arrugginiti da gettare. Abbiamo bisogno di imparare nuovamente ad imparare, di apprendere come si fa ad apprendere il nuovo, non di alzare le barriere, perché prima o poi queste barriere ci si rovesceranno addosso.

Sostieni periscopio!

Giovanni Fioravanti

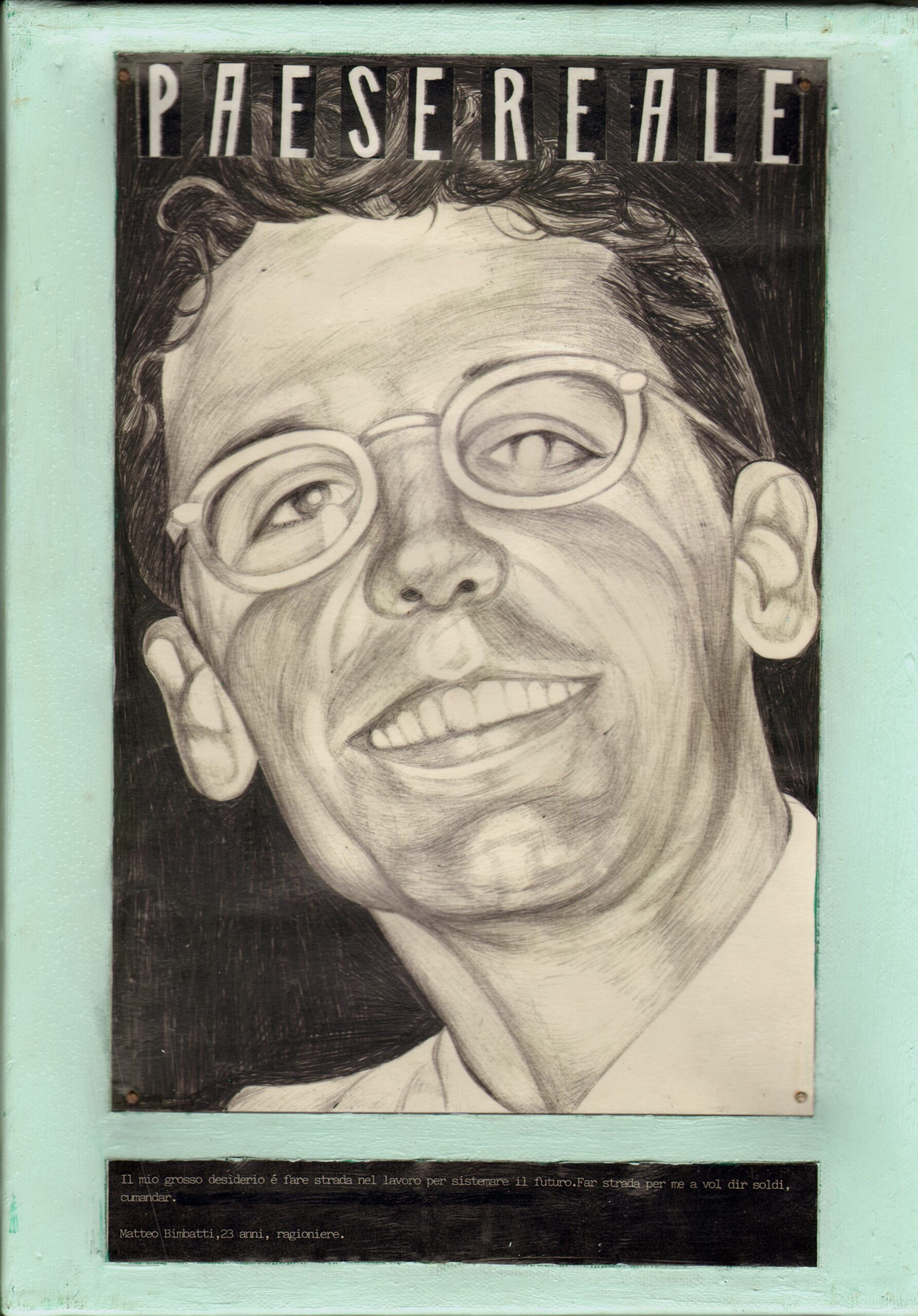

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)