La caduta del Prodi bis, dieci anni dopo una ferita ancora aperta

Sono passati esattamente 10 anni, ma in qualche misura è una ferita ancora aperta.

Il 24 gennaio 2008 il Senato della Repubblica negava la fiducia al secondo Governo Prodi, che di conseguenza rassegnava le proprie dimissioni nelle mani del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. Era in carica da meno di due anni, dal maggio 2006.

Si compiva così uno dei passaggi più bui, ma forse anche più significativi della storia politica italiana degli ultimi decenni. Curiosamente anche uno dei momenti più frettolosamente rimossi nel dibattito pubblico.

La maggioranza di governo veniva meno al Senato a seguito della scelta di alcuni senatori di ritirare il sostegno al Governo che in precedenza avevano dato. Si trattava di due dei tre senatori dell’Udeur, una formazione di centro frutto della diaspora democristiana e costruita attorno alla figura dell’allora ministro della Giustizia Clemente Mastella; di Lamberto Dini, già Presidente del Consiglio a metà degli anni ’90, eletto con la Margherita, ma fuoriuscito pochi mesi prima per fondare un nuovo partito, Liberal Democratici, che poi aderirà al Popolo della Libertà di Silvio Berlusconi; di Domenico Fisichella, anch’egli eletto con la Margherita dopo avere militato per anni in Alleanza Nazionale; di Franco Turigliatto, eletto con Rifondazione Comunista, ma uscito da quel partito con un gruppo denominato “Sinistra Critica”; e infine di Sergio De Gregorio, eletto nelle liste dell’Italia dei Valori, che confessò anni dopo di aver ricevuto da Berlusconi un lauto compenso “in nero” per ringraziarlo di questo voto di sfiducia.

Né il dibattito pubblico, svolto sulla stampa e sugli altri media, né il dibattito consumato nella sede istituzionale del Senato e fortemente voluto da Prodi, riuscirono a fare molta luce sulle motivazioni per le quali questa pattuglia di Senatori decise di ritirare la fiducia in precedenza espressa al Governo. Mastella accusò il resto della compagine governativa di non averlo sufficientemente difeso di fronte al procedimento avviato nei suoi confronti dalla Procura di Catanzaro per abuso d’ufficio. Ma soprattutto pesò fortemente la scelta del PD di sostenere i referendum abrogativi sulla legge elettorale che, se approvati, avrebbero avuto come effetto la quasi certa cancellazione dei partiti minori dall’attribuzione di seggi parlamentari: la veltroniana teoria della “vocazione maggioritaria” cominciava allora a muovere i primi passi. Giova ricordare che quei referendum poi effettivamente si svolsero nel giugno 2009, ma rimasero molto lontani dalla soglia di partecipazione necessaria a dar loro validità.

Era stato un Governo molto litigioso al suo interno, una litigiosità forse anche volutamente amplificata dagli organi di informazione, ma che pure aveva ottenuto risultati interessanti su alcuni versanti decisivi dell’economia: risanamento dei conti pubblici e riduzione dell’evasione fiscale prima di tutto. La grande crisi era ormai alle porte, ma, anche grazie al buon andamento dell’economia mondiale, l’Italia toccò proprio in quegli anni l’apice storico rispetto ad alcuni decisivi indicatori, come il prodotto interno lordo e il numero di occupati; il tasso di disoccupazione in particolare scese alla quota di 6,1%, la più bassa in Italia degli ultimi 40 anni.

Era stato in sintesi, come scrisse efficacemente Ezio Mauro nel suo editoriale uscito in quei giorni, “un governo che ha rovesciato il proverbio, razzolando bene mentre continuava a predicare male”.

Con quel Governo finiva anche, molto più di quanto in quel momento si immaginasse, una fase della politica italiana.

Chi già allora pensava che la strada per uscire da una lunga stagione di instabilità ed incertezze stesse nella costruzione di un nuovo assetto politico-istituzionale fondato non tanto su un generico bipolarismo quanto piuttosto sulla semplificazione indotta da un marcato neo-bipartitismo, ha continuato a perseguire con determinazione questa soluzione, nonostante i suoi altissimi costi sociali e le evidenti sconfitte registrate negli anni.

Chi viceversa riteneva necessario, per governare una crescente complessità sociale, porsi il tema della costruzione di un articolato blocco socio-politico capace di affermare anche una nuova egemonia culturale, non è riuscito sinora a dare concretezza e credibilità a questa scelta, ad evitare che si traduca nei fatti in alleanze litigiose e un po’ sconclusionate, com’è accaduto tante volte nella storia del centrosinistra italiano.

E’ una discussione che non si fece né dieci anni fa, dopo la caduta di quel governo, né successivamente, se non in modo molto superficiale o frammentario. E’ chiaro ad esempio che il tema dei cosiddetti “corpi intermedi” e del ruolo che possono avere o non avere dentro una strategia di governo, si colloca esattamente nell’ambito di queste scelte.

Non se ne discusse e non se ne discute. Eppure credo che stia ancora oggi lì uno dei nodi fondamentali attorno ai quali si gioca il futuro della sinistra e persino degli assetti democratici non solo nel nostro Paese.

Lo stesso nodo attorno al quale si misurò e infine rapidamente si consumò, dieci anni fa, l’esperienza del secondo Governo Prodi.

Sostieni periscopio!

Giuliano Guietti

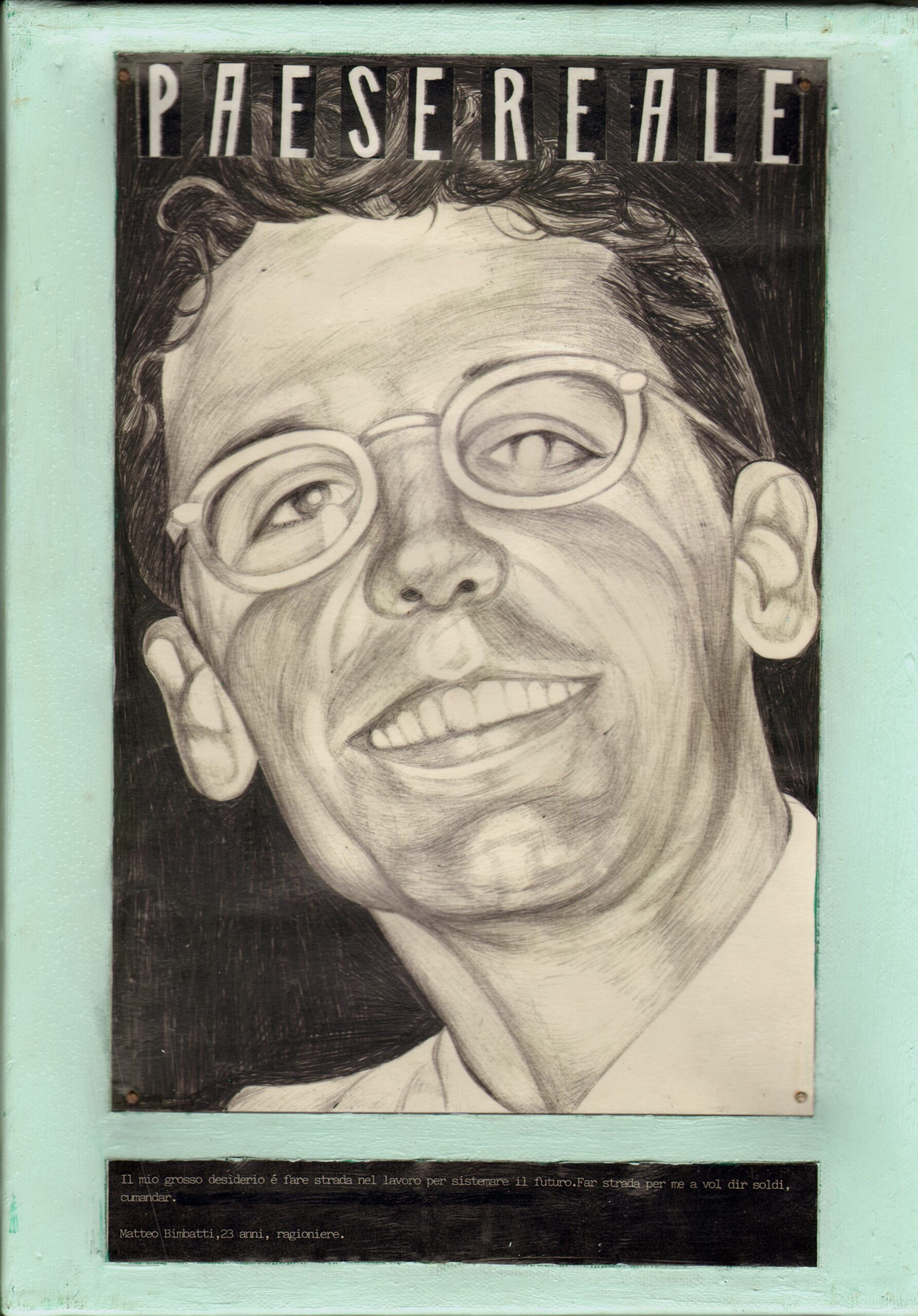

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)