INCERTI TRA PASSATO E PRESENTE

Da Gutenberg a Galileo: la nostra eterna diffidenza verso il Nuovo

Tempo di lettura: 4 minuti

Ci racconta Socrate, nel Fedro di Platone, che per Thamus, sovrano dell’Egitto, la scrittura ideata dall’ingegnosa divinità Theuth, anziché sapienza, avrebbe inculcato nell’uomo il germe della dimenticanza. I segni estranei della scrittura erano destinati a produrre solo dei portatori di opinioni, anziché dei sapienti. Mito che riecheggia timori e pregiudizi nei confronti di tutto ciò che per l’uomo è nuovo, che l’uomo non ha ancora sperimentato. Di fronte alle tecnologie e alla scienza prende il sopravvento la parte più primitiva del nostro cervello, la diffidenza, come la repulsione innata verso i rettili.

Ma è che il nuovo, nel senso di modus, di moderno ci scuote nelle fondamenta. Paradigmi e strutture mentali vengono rivoluzionati, il pensiero di prima non è più quello di dopo, neppure le abitudini e le condotte. C’è sempre qualcuno che si affatica a tradere, a trascinarsi dietro la tradizione da consegnare ai tempi nuovi, perché il distacco da ieri non produca l’abbandono della sapienza consolidata, a prescindere dalla sua utilità.

Il nuovo produce accelerazioni, più avanza, più si genera rapidamente. Il secolo breve di Hobsbawm, tra catastrofi, frane e ideologie malate, ha assistito a rivoluzioni nel campo delle tecnologie e della ricerca scientifica mai così impensabili e numerose. Scienza e tecnologia hanno rivoluzionato i nostri paradigmi, le nostre modalità di ragionamento, i nostri approcci con la realtà e con il sapere.

In un secolo abbiamo assistito al sopravvento delle automobili e degli aerei, dei trasporti veloci, fino ai viaggi interplanetari, allo sviluppo della cinematografia, all’avvento della radio e della televisione, sino alle nuove tecnologie informatiche, alla scoperta di cure e vaccini che ci hanno consentito di sconfiggere malattie mai prime debellate, di migliorare la qualità della nostra vita e di prolungarne la durata. Siamo il prodotto di rivoluzioni culturali che hanno inciso sul nostro modo di essere e di pensare e tutto lo abbiamo vissuto come il risultato naturale del progresso, frutto delle ricerche e del genio umano. Una umanità avventurosa nei secoli passati, che ora pare aver paura di se stessa, che ha perduto l’entusiasmo della conquista, come se si fosse sconfitta da sola. La gara con la vita è sospesa, il mito prometeico relegato in soffitta. Diffidenti di noi e degli altri siamo precipitati nel sospetto che tecnologia e scienza siano alleate in un progetto di manipolazione biologica, di mutazione genetica, di controllo delle nostre esistenze, di sfruttamento degli individui, di limitazioni delle libertà personali.

L’uomo si ripete. Il mito di Theuth e Thamus ci racconta delle resistenze nel passare dall’oralità alla nuova tecnica della scrittura: farmaco del ricordo o inibitore della memoria? Così l’avvento della stampa: tecnologia di controllo o tecnologia di libertà? Sarà proprio la stampa della Bibbia che consentirà a Lutero di sperimentare la più grande forma di libertà che l’umanità abbia mai conosciuto: la libertà di pensiero.

Per non parlare della tecnologia del cannocchiale di Galileo che ha portato alla rivoluzione di tutto il sapere, affrancando la conoscenza dalla dittatura delle sacre scritture.

Siamo divenuti schizofrenici. Da frenetici compulsatori di telefonini e computer, al sospetto che le protesi delle nostre vite quotidiane ci si possano rivoltare contro. Abbiamo coniato i ‘nativi digitali’ e la ‘generazione zeta‘ per prenderne le distanze e nello stesso tempo nascondere i nostri sensi di inferiorità. Scordandoci che, noi figli della cultura libresca, dei testi, delle scritture e degli alfabeti, siamo stati gli dei creatori degli idoli di queste ragazze e ragazzi, noi che veniamo dal secolo passato. Pare quasi che misconosciamo le nostre creature, che vogliamo liberarci dalle nostre responsabilità, come se ci fossero sfuggite di mano, scatenando effetti che non avevamo conteggiato. E mentre crescono le cattedrali del digitale, noi ci ritiriamo nelle nostre antiche chiese a contemplare quanto era bello giocare a pallone in mezzo alla strada, anziché trascorrere le giornate a messaggiare col telefonino, o di fronte al desktop del personal computer.

Spendiamo parole di retorica sulla didattica in presenza per quanto manca, condanniamo la didattica a distanza, scordando che quella roba lì l’abbiamo inventata noi del secolo scorso. Non la chiamavamo didattica a distanza, la chiamavamo Telescuola. Un progetto formativo innovativo con quattro milioni di ascolti giornalieri, che dal 1958 al 1966 ha consentito il completamento del ciclo di istruzione obbligatoria ai ragazzi residenti in località prive di scuole secondarie.

Perché, non era forse didattica a distanza Non è mai troppo tardi? A fronte dell’elevato analfabetismo nell’Italia degli anni ’60, le quotidiane lezioni del maestro Manzi hanno permesso a un milione e mezzo di italiani di conseguire la licenza elementare.

Allora il problema non è la didattica a distanza che comunque è una soluzione, il problema invece siamo noi. Lo scriveva uno dei pensatori più originali del Novecento, Vilém Flusser, nel suo La cultura dei media. Viviamo in un mondo che non è più sinonimo di progresso, ormai non racconta più storie e vivere in esso significa smettere di agire.

È possibile che l’avvento della pandemia abbia dilatato questa sensazione, ma l’impressione è che a scomparire siano sempre più i pensieri, le intelligenze, le idee e le riflessioni. La capacità di immaginare domani possibili, un’impotenza a cui pare incatenato il nostro tempo.

La crisi di valori alla quale spesso ci appelliamo, non è una crisi etica, ma una crisi di significato, di significati condivisi. Non sappiamo deciderci a compiere il passo definitivo, incerti tra il nostro mondo di testi, di scrittura alfabetica, di logiche matematiche, ancora del secolo scorso, e il nuovo mondo della tecnologia e dei suoi valori, il mondo delle generazioni che non vengono dal nostro lontano, ma dal nostro vicino, quello a cui ancora guardiamo con dissimulato sospetto.

Da questo stallo dovrebbero liberarci la cultura, la scuola e le università, ma anche loro di fronte al nuovo non stanno dando il meglio di se stesse, prigioniere del passato faticano a scavallare il secolo.

Sostieni periscopio!

Giovanni Fioravanti

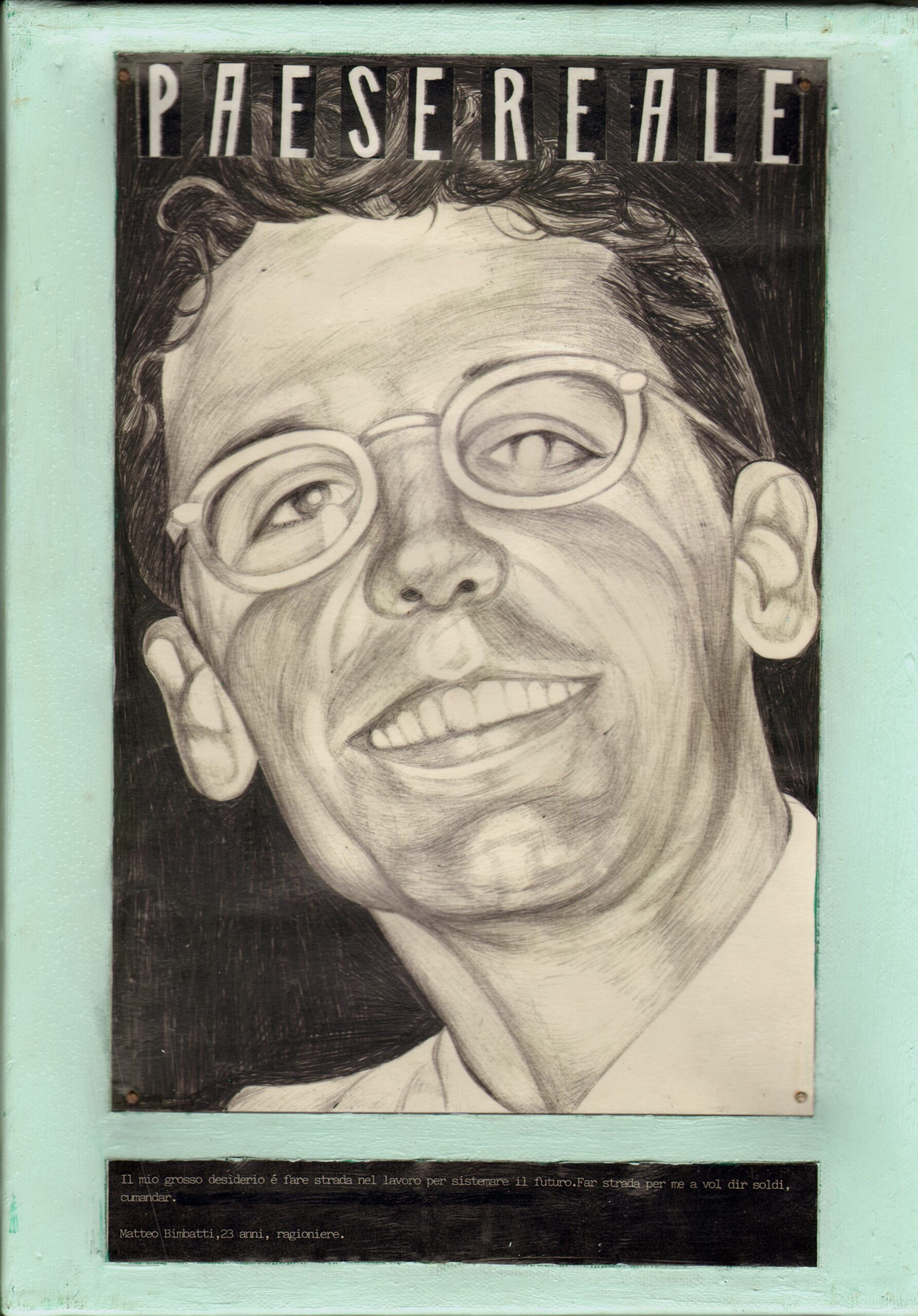

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)