Il web e le nuove forme

di partecipazione

alla vita pubblica

Nelle reti sociali gli individui costruiscono la propria identità anche esprimendo punti di vista e posizioni su temi che investono la vita pubblica. Il web è un grande palcoscenico, uno spazio che definisce un immaginario collettivo, un luogo popolato di oggetti che raccontano le nostre visioni del mondo. Come i muri delle città sono popolati di simboli che delineano lo scenario in cui abitiamo, così le pagine della rete, propongono e manifestano contenuti e immagini che assurgono al ruolo di simboli con cui identificarsi.

Le tecnologie digitali hanno contribuito a determinare un’ibridazione tra la sfera pubblica e quella privata, delineando uno spazio di contiguità tra i due campi che hanno in comune azioni e battaglie per il riconoscimento, a partire dal riconoscimento di sé come individui. Nel web si costruiscono nuovi modi di cittadinanza in senso lato: la socialità contiene una intrinseca dimensione normativa, propone modelli di identità e modi di abitare il mondo. Tutto ciò cambia la vita pubblica? E come? Accenno a quattro punti.

La prima tendenza, di lungo periodo, è la tendenza alla disintermediazione. Internet offre la possibilità di scavalcare i canali tradizionali della formazione di opinioni, saltare la mediazione di apparati istituzionali e strutture di partito e di costruire relazioni dirette tra gli attori politici e cittadini. L’accesso dei cittadini alle reti comunicative non implica, però, una effettiva possibilità di partecipazione ai processi decisionali e deliberativi.

La seconda tendenza riguarda il rapporto tra informazione e formazione del giudizio. La discussione in rete si svolge all’interno di gruppi assai meno aperti di quanto un giudizio superficiale farebbe pensare. È vero che si creano forme di mobilitazione di tipo orizzontale e che il web consente l’espressione di opinioni alternative rispetto ai gruppi dotati di maggiore peso. Tuttavia, in rete si va alla ricerca dei propri simili: la costruzione di gruppi di affinità e interesse identifica uno degli effetti principali dei social media. Spesso all’interno dei social si riproducono gruppi già esistenti nella vita reale. Le discussioni in rete su temi politici rispondono a logiche di comunità, all’esigenza di avere conferme piuttosto che di trovare antagonisti che le smentiscono. Questo spiega il rinforzo reciproco che le discussioni propongono o, al contrario, la totale impermeabilità delle posizioni.

La terza riguarda la carica emozionale implicita nella viralità. La condivisione in pubblico delle opinioni segue le logiche della viralità. Se migliaia di persone inviano un articolo ai lori amici per mail, se mettono il link su piattaforme di social network e spingono amici a condividerlo a loro volta, l’articolo diventa virale. Che cosa spinge alla viralità? Ciò che rende virale, ad esempio, un video o una immagine, è la risonanza emotiva, la capacità di suscitare emozioni forti: collera, paura, dolore, gioia. In questa condivisione è contenuta ben poca razionalità. La rete opera sulla base di istanze prevalentemente emozionali. Inoltre la condivisione esprime sempre una strategia di gestione della propria immagine, così tendiamo a selezionare contenuti che ci rappresentino. Accanto alla ormai nota e universale pratica del selfie, il ritratto di noi stessi, si afferma il shelfie, l’immagine metaforica della nostra libreria, che si compone attraverso la dichiarazione dei nostri riferimenti culturali e ideali.

La quarta riguarda il mito della trasparenza. Il web può consentire una maggiore diffusione delle informazioni sui contenuti implicati nelle decisioni, ma di per sé non implica una maggiore trasparenza nel processo decisionale e, soprattutto, non sostituisce la necessità di solide competenze per l’istruttoria rispetto a temi sempre più complessi.

Quattro questioni solo accennate che meriterebbero di essere discusse, certo per un ripensamento serio dell’idea di spazio pubblico, anche in relazione al web, ma sfatando alcuni stereotipi e nuovi luoghi comuni.

Maura Franchi (sociologa, Università di Parma) è laureata in Sociologia e in Scienze dell’educazione. Vive tra Ferrara e Parma, dove insegna Sociologia dei Consumi, Marketing del prodotto tipico, Social Media Marketing e Web Storytelling. I principali temi di ricerca riguardano i mutamenti socio-culturali correlati alle reti sociali, le scelte e i comportamenti di consumo, le forme di comunicazione del brand.

maura.franchi@gmail.it

Sostieni periscopio!

Maura Franchi

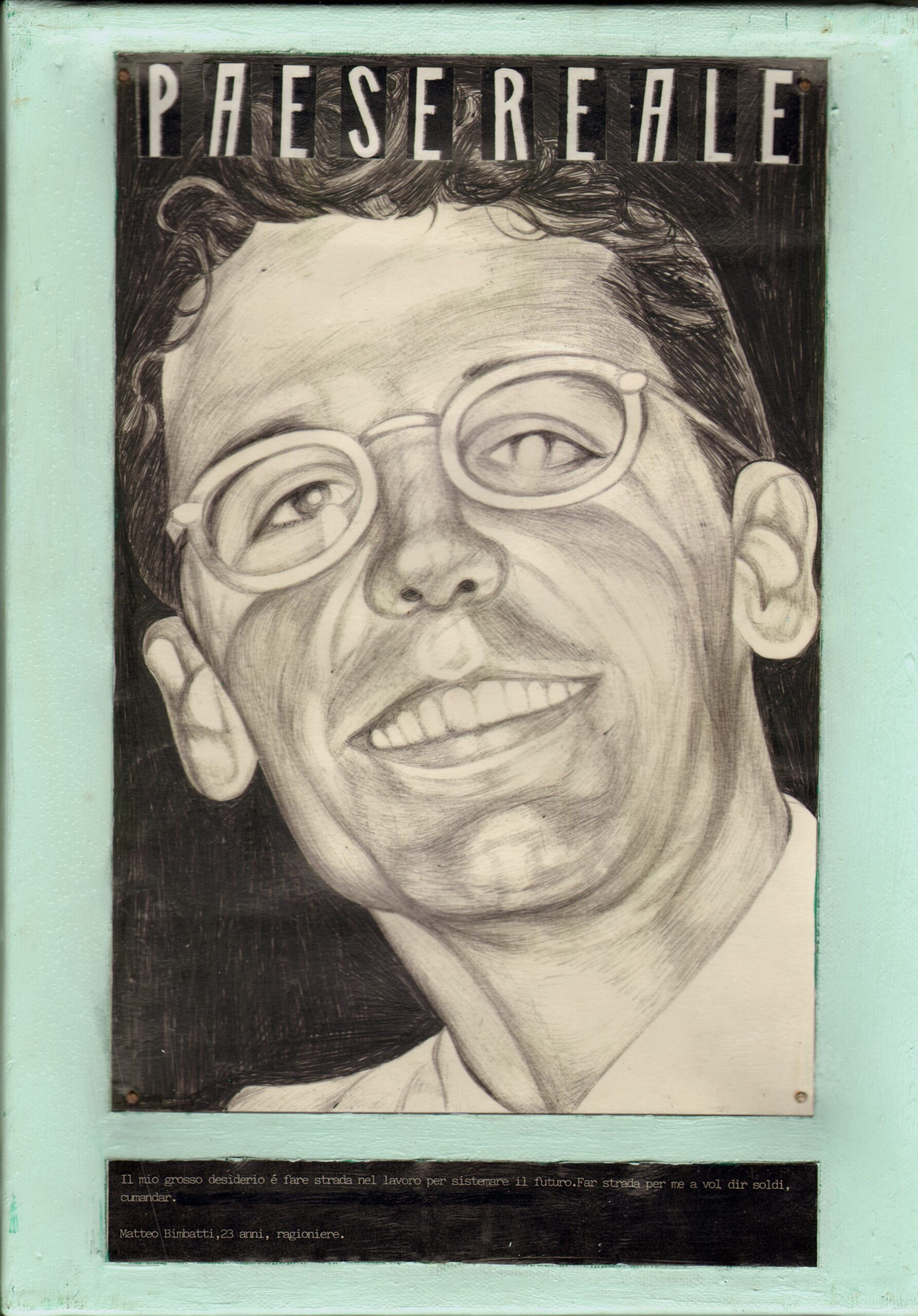

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)