IL DOSSIER SETTIMANALE

Memoria è futuro

Fra comunità tribali e ambiente tecnogeno

(Pubblicato il 31 marzo 2016)

Nel mondo vivono miliardi di persone, testimoni loro malgrado di un cambiamento drammatico ed epocale che ha drasticamente modificato l’ambiente di vita nel quale vivono: si tratta di uno shock culturale e sociale le cui reali dimensioni sfuggono a ogni catalogazione e i cui impatti ricadono, in varia misura e spesso in modo imprevedibile, nella vita quotidiana delle persone, negli ordinamenti delle società, negli assetti geopolitici e istituzionali.

In Italia, per esempio, gli oltre 16mila centenari e molti dei 3,6 milioni di cittadini che hanno superato gli 80 anni di età ne sono stati protagonisti e ne sono testimoni diretti. Molti di loro sono nati in un mondo rurale e comunitario ancora quasi pre-tecnologico, hanno vissuto i fasti della civiltà industriale materialista e assistono ora al suo dissolversi, in un mondo dominato dalla tecno-scienza e dall’informazione. Questi passaggi si colgono in modo esemplare studiando oggi i lavori antropologici di De Martino (“Sud e magia”), leggendo i racconti di Cesare Pavese (“La luna e i falò”) o meditando sulle etnografie metropolitane di Danilo Montaldi (“Le autobiografie della leggera”). Soprattutto, si manifestano drammaticamente osservando le modifiche del paesaggio documentate dal cinema e dalla fotografia e scrutando le tracce visibili sul territorio della stratificazione urbanistica, dell’abbandono della terra, della morte dei piccoli paesi, della cementificazione e del disastro ambientale incombente. Si colgono infine nel prepotente cambiamento della composizione etnica e razziale della popolazione italiana.

Ampliando un poco la prospettiva temporale e geografica rispetto al caso italiano, possiamo intravvedere una linea di trasformazione generale dell’ambiente di vita: origina da un contesto naturale percepito come vivo, che costringeva gli umani a seguire i ritmi della natura; si evolve con l’avvento della società moderna in un ambiente percepito come scenario inanimato popolato di oggetti e di risorse sfruttabili illimitatamente; si conclude oggi con la visione di un nuovo contesto di vita tecnologico, artificiale e intelligente.

Max Weber aveva puntualmente descritto il primo passaggio nei termini di un ‘disincantamento’ che, pur aumentando enormemente il controllo sul mondo materiale, non poteva però risolvere gli interrogativi di senso, contribuendo semmai a renderli ancora più drammatici. Il secondo passaggio, caratterizzato dal prevalere del virtuale (artificiale) sul reale, dei bit (informazione) sugli atomi (materia), e dalla diffusione di macchine intelligenti (dalle nanotecnologie alle megastrutture), apre davanti a noi uno spazio sconosciuto, dove paradossalmente ritrovano spazio proprio quelle pratiche, quei miti e quelle credenze che la modernità dichiarava di avere superato in quanto segni evidenti di arretratezza, superstizione ed irrazionalità.

Storici, archeologi, antropologi ed etnografi hanno studiato a lungo antiche civiltà e culture sopravvissute all’impatto della modernizzazione, confermando l’esistenza di organizzazioni concettuali del mondo altre rispetto al modello dominante. I loro segni ancora si colgono nei pochi gruppi tribali sopravvissuti o in comunità isolate. Queste comunità tribali antecedenti all’affermarsi della modernità o escluse dai suoi processi, vivevano in sintonia con la natura, in un ambiente tecnologicamente elementare (miserrimo secondo i nostri standard), ma ancora carico di senso, pieno di miti e di storie, popolato di spiriti, pieno di luoghi sacri, caratterizzato da riti e cerimonie. Un ambiente, insomma, che appare alle persone che lo popolano significativo e coerente, per quanto povero ed essenziale. Questa capacità di integrazione in una natura complessa, parlante e significante, basata su un sapere pratico e diffuso, particolarmente attento al versante metafisico, orientata a un approccio che appare come pienamente ecologico, rappresenta oggi un’eredità che molti ritengono assai interessante: un dono che quelle genti disperse sulla terra e nel profondo della storia hanno lasciato alle successive generazioni.

Sociologi e filosofi hanno studiato a fondo la società industriale, fornendone interpretazioni che in molti casi restano quanto mai attuali e profetiche. Figlia della modernità e dell’approccio scientifico materialista, la società industriale rappresenta il contesto all’interno del quale buona parte della popolazione occidentale è nata e ha vissuto; ha imposto al mondo una visione razionalista, caratterizzata da dispositivi istituzionali basati su una articolata divisione del lavoro: si è sviluppata all’interno di uno scenario inanimato, finalizzato al dominio della natura e ha finito col creare una distanza abissale tra l’uomo e il suo ambiente, che non a caso è stato distrutto e violentato. Promuovendo un dominio sulla natura senza precedenti, ha finito per trasformare anche le persone in cose all’interno dei meccanismi impersonali del mercato e della burocrazia. I diritti, il lavoro, la conoscenza, il welfare, l’idea di progresso, la potenza del pensiero scientifico, l’industrializzazione e l’automazione, sono alcuni dei frutti che questa società ha lasciato in eredità a quel futuro che oggi stiamo già vivendo.

La società digitale nella quale viviamo oggi rappresenta nello stesso tempo una naturale prosecuzione e un cambio radicale rispetto alla società industriale. È, infatti, l’attività cognitiva dell’uomo che può essere meccanizzata e automatizzata, consentendo straordinari progressi nella conoscenza e una sostituzione sistematica del lavoro umano in ambiti che si pensavano impossibili. È l’ambiente infrastrutturato e sensorizzato che diventa intelligente secondo uno sviluppo che mette in discussione buona parte degli assiomi della civiltà industriale. Sono le informazioni raccolte automaticamente da questi apparati, così vaste e approfondite da poter far fare un enorme salto di qualità a tutte le attività di ricerca scientifica: esse di fatto sostituiscono e potenziano enormemente le attività di ricerca di tutte le discipline scientifiche, in particolare nel campo sociale, sanitario e ingegneristico. Sempre più spesso, potenti algoritmi di calcolo sostituiscono i ricercatori, gli impiegati, le attività di vendita e di servizio. Il rischio crescente però è che la tecnologia diventi un sistema onnipotente, una mega macchina che funziona in modo autoreferenziale e cresce fine a se stessa incorporando, per così dire, gli esseri umani nei suoi meccanismi impersonali di funzionamento.

Questi passaggi, che si intersecano e si sovrappongono, hanno comportato radicali trasformazioni a livello sociale e antropologico, investendo la struttura profonda delle persone coinvolte. L’evoluzione ci porta oggi a vivere in un ‘ambiente tecnogeno’ in costante sviluppo, popolato di macchine sempre più intelligenti e da una quantità mai vista di persone che vivono sospese tra le pressioni dell’omologazione consumista e le esigenze di costruire identità private e collettive capaci di dare senso alla vita. Qui, insieme e attraverso le tecnologie più avveniristiche, prosperano nuovi e vecchi elementi dell’immaginario irrazionale: sono ben presenti oggi, nel culto popolare delle reliquie, nel demi-monde di maghi e fattucchiere, nei movimenti new-age, neo-pagani, esoterici e fondamentalisti, nel ritorno dello sciamanismo come tecnica spirituale e di guarigione a là page, nelle sette religiose; più seriamente nello studio e nella ricerca di esperienze religiose autentiche, capaci di dare un fondamento alla vita.

La tribù sta tornando di moda insieme al tentativo di recuperare antiche saggezze, rendendole aggiornate e utilizzabili con il sostegno delle tecnologie digitali.

È un ambiente dove coesistono livelli diversi, dove riemergono culture tribali, dove perdurano ideologie industriali, ma dove perfino le regole di sopravvivenza e di successo sono mutate, non si sono ancora consolidate e stanno cambiando vorticosamente. In questo ambiente bisogna imparare e re-imparare a vivere, bisogna creare nuovi modi di stare con gli altri e di costruire socialità, soprattutto, bisogna diventare capaci di stare in pace con sé stessi ri-centrando la propria interiorità e la propria responsabilità rispetto ad un mondo in costante cambiamento.

Trovare una nuova armonia, una nuova unità, una consapevolezza capace di inglobare e connettere il mondo interiore e l’ambiente naturale e tecnologico che sta lì fuori, ma di cui siamo parte: è questa la sfida del presente e del prossimo futuro che tocca ognuno di noi.

Sostieni periscopio!

Bruno Vigilio Turra

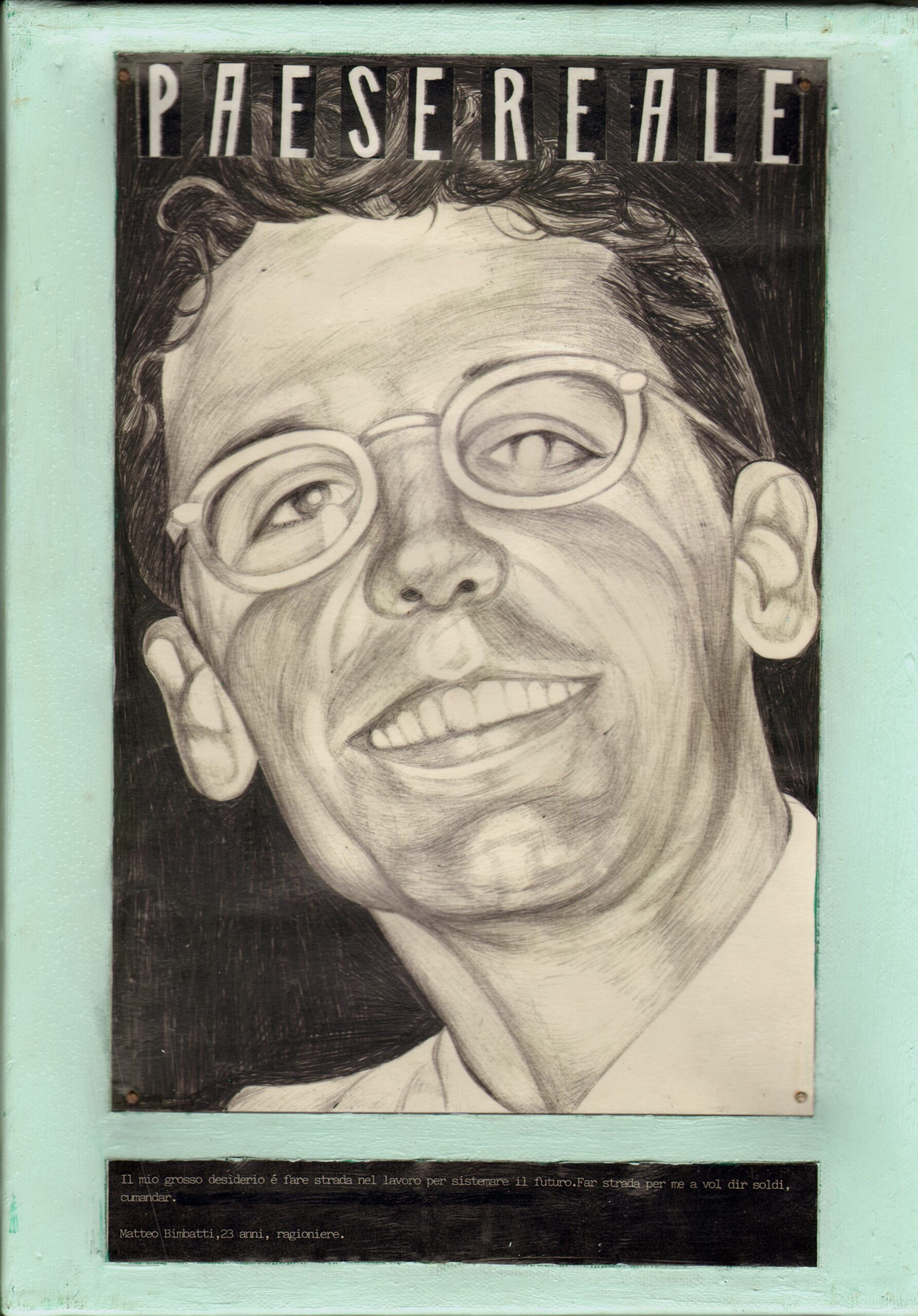

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)