Diet-etica, ovvero dell’ossessione del giusto cibo

Nel nuovo paniere Istat del 2015 entrano i biscotti e la pasta senza glutine. Il bollino gluten free, importante per i celiaci, si è diffuso come valore aggiunto (nel prezzo prima di tutto) per una quantità di popolazione impegnata nella crociata contro la farina raffinata. Perché l’attenzione al cibo si sta trasformando in ossessione che, peraltro, è utile solo ai brand alimentari per cercare spazi di innovazione sempre più difficili?

La motivazione dichiarata è quella di preservare la salute. L’obiettivo sembra indiscutibile, molto meno assodato è che il legame tra cibo e salute passi attraverso una dieta e che, attraverso la dieta sia possibile acquisire la garanzia dell’eterna salute e (perché no?) anche della eterna vita. L’educazione alimentare sembra assumere il valore di una missione ed è proposta in età sempre più precoce, con il rischio di togliere spontaneità al rapporto con il cibo, di creare nei più piccoli l’idea di un legame tra cibo e divieti. Bisognerebbe parlare di educazione alimentare mettendo l’accento sul piacere del pasto condiviso, senza mitizzare il potere di controllo sul corpo (non siamo macchine), riconoscendo i nostri personali bisogni, anche alimentari, imparando il buon senso.

Si diffondono mode alimentari che tramontano altrettanto rapidamente di quanto si sono affermate: proliferano regimi dietetici miracolistici dai titoli evocativi ancorché stravaganti. Basta digitare “diete alimentari” per rendersene conto.

Come spiegare l’ossessione del cibo dal punto di vista sociologico? Le diete assumono un valore religioso, vengono sostenute con il fervore di pratiche etiche, sono assunte come fattori di identità, segnano appartenenze. Abbiamo bisogno di certezze e le cerchiamo nella dieta che ci offre una certezza laica di vita eterna! Inoltre, attraverso il cibo cerchiamo una sorta di ricomposizione degli opposti “è buono e fa bene”, “fa bene a me e fa bene al pianeta”: vogliamo sentirci buoni e giusti, ci occupiamo della fame nel mondo e portiamo a casa la sporta delle spesa (rigorosamente in carta o in materiale biodegradabile) con l’orgoglio di chi ha salvato la famiglia dal peggiore dei rischi.

Ci piace pensare che sappiamo fare la scelta giusta e ci conforta pensare che esista una scelta giusta. L’idea che in ogni ambito l’equilibrio vada cercato ogni giorno, anche attraverso consapevoli oscillazioni in una o nell’altra direzione, ci carica di eccessiva responsabilità. Così cerchiamo riparo mixando etica e dietetica, cerchiamo l’alimento salvavita, siamo pronti a credere a qualunque toccasana. L’estrema funzionalizzazione del cibo risponde (in modo sbagliato) ad alcune questioni del nostro tempo. La prima riguarda il mito della responsabilità sul nostro corpo: l’illusione che sia possibile controllarlo e mantenerlo in salute attenendosi scrupolosamente alle regole (ma quali?!).

L’ossessione del cibo giusto può farci ammalare, può portare a derive ortoressiche (alla paura del cibo) e a regimi restrittivi. La gratificazione è una componente primaria dell’atto alimentare: privarsi di ciò che il cibo offre, a partire dal piacere, nuoce gravemente alla salute del corpo e della mente.

Maura Franchi è laureata in Sociologia e in Scienze dell’educazione. Vive tra Ferrara e Parma, dove insegna Sociologia dei consumi. Studia le scelte di consumo e i mutamenti socio-culturali connessi alla rete e ai social network.

maura.franchi@gmail.com

Sostieni periscopio!

Maura Franchi

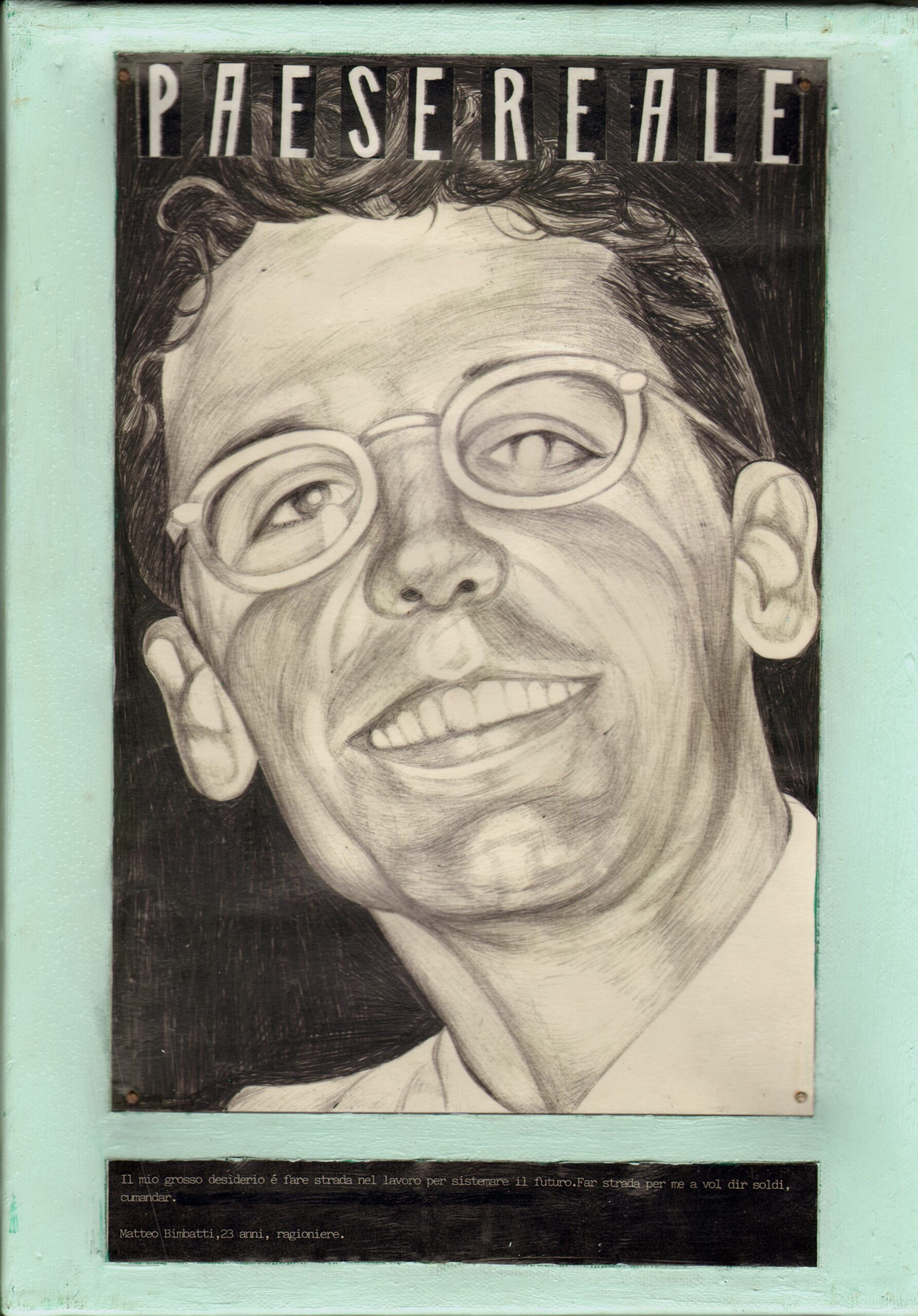

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)