DIARIO IN PUBBLICO

Il commissario Montalbano e il bullismo di ieri e di oggi

Nei romanzi di successo arriva sempre un momento in cui la notorietà s’incammina sui binari scontati della ripetizione e l’autore inesorabilmente scivola e sbatte sul ‘dejà vu’. Questo non accade per il grandissimo Camilleri, impropriamente definito uno scrittore di gialli, anche entro l’apparente e consolante sistema che lo obbliga a sfornare un’opera – almeno – all’anno, specie quelle che hanno per protagonista il suo personaggio più riuscito: il commissario Montalbano, che immediatamente scala ogni top delle classifiche. Noi fedeli lettori invecchiamo con l’autore e il suo personaggio, ma non per questo abbandoniamo al suo destino il poliziotto che impersona un’idea di giustizia totalmente condivisibile.

Nel caso dell’ultimo pubblicato, ‘La rete di protezione’, Camilleri ormai quasi cieco ha dettato il romanzo, non lo ha scritto, alla sua fedelissima Valentina. E se fosse possibile ha reso ancor più cogente la sua ricerca. Non occorre più nemmeno un dizionarietto della lingua camilleriana: se per caso non ci si arriva a individuarne immediatamente il senso è poi il contesto che te la fa recepire.

Nel romanzo, Salvo Montalbano è alle prese con il mondo dei giovani e con quei nuovi feticci e invenzioni che inesorabilmente marcano, più di ogni altra epoca, la differenza generazionale diventata ormai abisso. Il commissario deve interrogare dei giovani studenti che hanno subìto l’irruzione di due misteriosi personaggi armati nella loro classe, una classe dove erano già avvenuti episodi di bullismo.

Ma quel mondo, il mondo dei giovani lo respinge e il commissario non lo sa interpretare:

“S’allontanò con ‘na dimanna ‘n testa. Com’era possibili che l’era della comunicazioni globale, che l’era indove tutte le frontieri culturali, linguistiche, geografiche ed economiche erano state scancillate dalla facci della terra, che questo spazio immenso avissi provocato ‘na moltitudini di solitudini, ‘n’infinità di solitudini ‘n comunicazioni tra di loro, sì, ma sempre in assoluta solitudini?”

Montalbano non sa come rispondere a quel naufragio della solidarietà, a quel deserto di solitudini che rappresenta la nuova visione della vita, a cui non è permesso entrare a chi non ne conosce almeno le tecniche di base. Dunque, come sfondare quella invisibile parete di solitudini? Come ascoltare un silenzio prodotto da milioni di voci?

Lo aiuta nella ricerca il nipote Salvuzzo che lo chiama zio e che è stato adottato dai suoi più cari amici: Beba e Mimì Augello, suo vice e impenitente donnaiolo. Solo interrogando il ragazzino e l’amico del cuore Tindaro, Montalbano riesce a sfondare quel muro che lo tiene lontano dall’universo giovanile. Ma che nella ‘infinità di solitudini’ appaiano i primi segni di una qualità di vita che attraverso le tecniche ripropone il senso di una collettività apparentemente negata, lo si può esperire nella lettera apparsa su ‘La Repubblica’ del 4 giugno dove un ragazzino oggetto della derisione dei compagni riesce a raccontare nei fogli protocolli di un tema, spinto dalla sua insegnante di lettere, il suo tormento e nello stesso tempo a ribellarsi al bullismo dei compagni, ipotizzando anche nella finzione del tema un possibile suicidio di protesta.

Ivan, così è il suo nome letterario, non ama i consueti divertimenti propri ai ragazzini della sua età. Ha una voce acuta che spiega in ogni occasione, è debole in ginnastica, preferisce la compagnia delle amiche piuttosto che dei compagni, che lo puniscono creando già dalle elementari un gruppo WhatsApp chiamato ‘Anti Ivan’. Poi il dileggio diventa bullismo e il sito è frequentato da ragazzi di ogni età. La sua classe è multietnica e quando la brava insegnante legge il tema dove viene raccontata la sua vicenda si accorge che Ivan racconta non una storia d’invenzione, ma la sua storia. Alla lettura in classe del tema molti dei bulli si pentono, ma non tutti. Così comincia la sua storia che lui stesso ha permesso venga pubblicata sul giornale affinché altri non patiscano il suo tormento:

“Io sono Ivan e ho dodici anni. Vivo in una cittadina del Centro Italia, in una famiglia modesta, ma senza amici. Fin da quando ero all’asilo non ho mai amato i giochi da maschio, calcio, carte giochi elettronici… A me non sono mai interessati. Preferivo stare con le femmine, più interessanti a mio parere. Ero diverso non sbagliato”.

Quanti anni sono passati da quando un bambinetto dalla voce acuta preferiva leggere piuttosto che giocare a calcio? E veniva spintonato, picchiato, insultato dai suoi compagni, finché non trovò il coraggio di picchiare a sua volta il grasso compagno di classe che lo insultava e al quale passava i compiti di latino o il riassunto dell’Iliade. Era il 1951 e il bullismo, allora come oggi, è ancora imperante vuoi nelle curve degli stadi, vuoi nelle follie degli episodi di Torino, vuoi nelle classi, dove ancora se vuoi azzerare la personalità di un ragazzo “diverso ma non sbagliato” basta chiamarlo “fnocc”. E allora occorre soprattutto la qualità di insegnanti che sanno far uscire il problema e uscirne quasi vincitori.

Come annota Michela Marzano a commento del tema di Ivan : “La scuola serve a sfatare i miti e a decostruire i pregiudizi, a insegnare il rispetto e a trasmettere la tolleranza. Solo così si possono aiutare i più piccoli a crescere, riconoscendo e accettando non solo le altrui differenze, ma anche la propria alterità”.

E tutti, dico tutti, dovrebbero in questo sciagurato mondo riconoscere come primario il ruolo di chi insegna in ogni grado e momento della vita. In questo modo la “moltitudine delle solitudini” può diventare capacità di integrazione: umana.

Sostieni periscopio!

Gianni Venturi

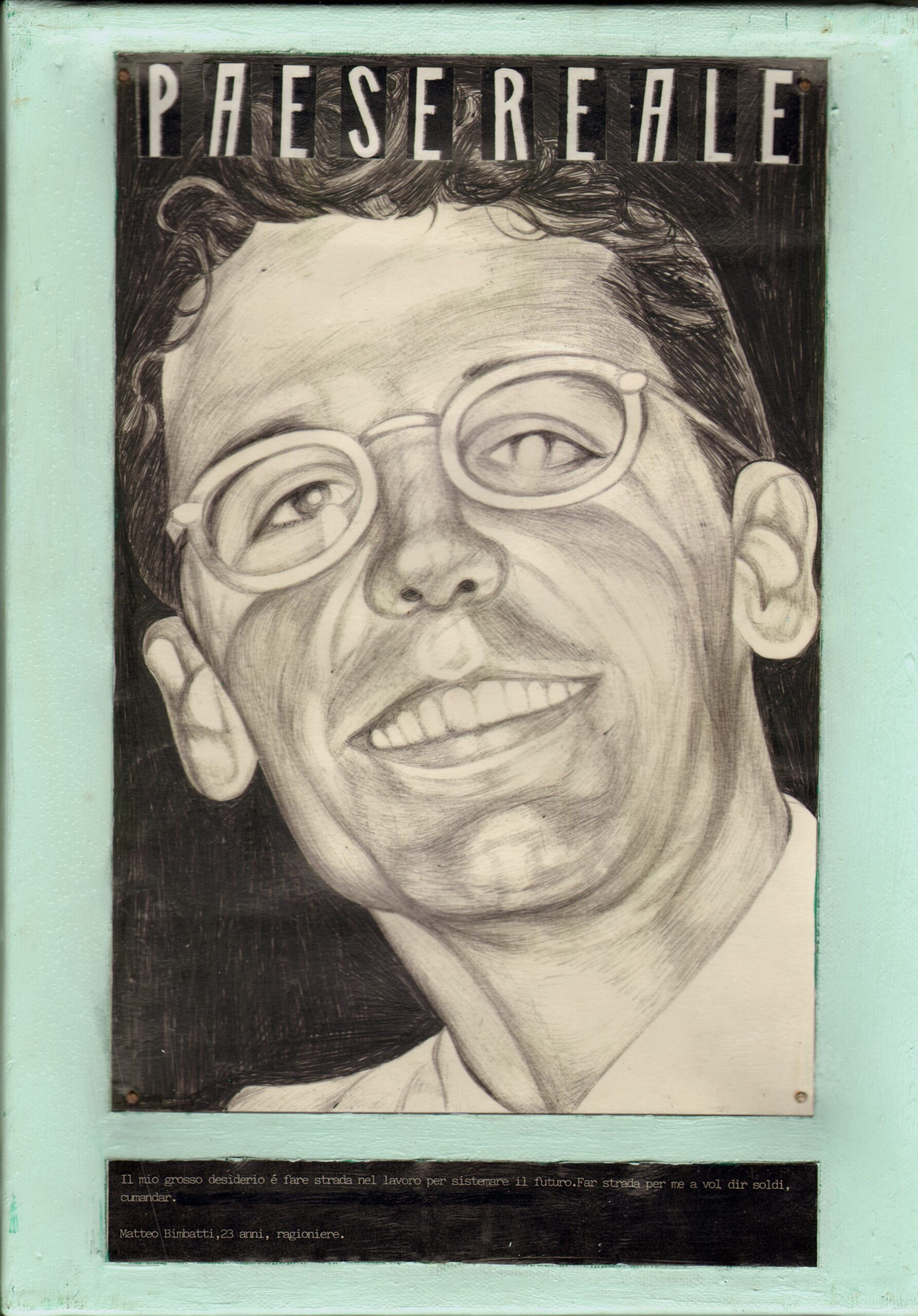

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)