DIARIO IN PUBBLICO

Fragilità

Il termine fragilità, così generosamente elargito in zona istituzionale per spiegare, commentare, difendere certi avvenimenti inspiegabili o ritenuti tali, viene usato a più non posso in questi giorni che vedono: a Ferrara il quarto tentativo d’incendio del portone della Biblioteca Ariostea, il luogo sacro alla memoria e dove riposa il poeta in un fastoso tempio laico, e a Firenze il crollo di una parte del Lungarno Torrigiani a pochi metri dal Ponte Vecchio, sito impagabile per avere una vista unica sugli Uffizi. Così un titolo in prima pagina avverte: “Firenze è fragile, attenti a scavare” per proseguire “La città sembra voler ricordare quanto la bellezza si accompagni alla fragilità”, mentre per spiegare il gesto iterato dell’incendiario dell’Ariostea s’invoca la fragilità mentale

Fragilità dunque del territorio e della mente. Ma è così difficile tenerla sotto controllo?

I dati ampiamente esposti da chi si preoccupa e s’interessa di politiche ambientali e paesaggistiche, da Salvatore Settis a Tomaso Montanari a Vittorio Emiliani, a Paolo Liverani, per citarne alcuni tra i più presenti, indicano chiaramente l’origine de disastro ambientale nell’assenza o trascuratezza della manutenzione ordinaria. Così appare almeno pretestuosa l’indignazione del sindaco di Firenze, che imputa alla società Pubbliacqua incaricata della manutenzione dell’acqua in città, la colpa del disastro avvenuto. I guai fiorentini in realtà non sono stati del tutto sanati almeno dalla ricostruzione post-alluvione di cui ricorre in novembre il cinquantenario. E qui davvero sta l’origine del problema.

Più complessa la situazione dell’incendiario, che è stato riconosciuto con prove stringenti come autore dei tentativi d’incendio e delle scritte ingiuriose che hanno deturpato la biblioteca. Per fortuna le garanzie messe in atto dalla legge per provarne la colpevolezza anche se farraginose e a volte obsolete sono imprescindibili dalla concezione di stato democratico che prevede e impone prove certe di colpevolezza che solo ora sono state raggiunte.

Tuttavia ciò che rende veramente problematiche le scelte da adottare sta nella mancanza di quella ‘manutenzione ordinaria’ che rende insicura la difesa ambientale, paesaggistica e la protezione delle opere d’arte.

Non poter contare sulla presenza costante di una manutenzione ordinaria induce, per esempio, Giovanni Solimine, uno dei massimi studiosi del libro, a dimettersi dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali, come riferisce Tomaso Montanari su La Repubblica:

“Ciò che mi induce a rassegnare le dimissioni sono le scelte fatte in occasione del recente bando per il reclutamento di 500 funzionari, che pure costituisce un altro successo riconducibile alla Sua presenza al vertice del MiBACT. In esso sono previsti solo 25 bibliotecari, e cioè una quota assolutamente residuale rispetto alle risorse destinate ad altri settori, senza tenere minimamente conto delle esigenze oggettive del comparto delle biblioteche […] Si potrebbero aggiungere altre considerazioni, ma non mi dilungo oltre. Mi limito a prendere atto che, per una questione così rilevante come l’attribuzione di risorse umane ad un settore ormai giunto al collasso (riduzione degli orari di apertura, scarsa accessibilità del patrimonio, invecchiamento delle collezioni, costante abbassamento del livello dei servizi erogati, contrazione dell’utenza e, come conseguenza di tutto ciò, una sostanziale marginalità delle biblioteche statali nel panorama bibliotecario nazionale) non si è ritenuto di usare altri parametri se non quelli aritmetici”.

Con altrettanta determinazione ha rassegnato le sue dimissioni Tomaso Montanari dal proprio ruolo di membro di commissione del Mibact. Con una lettera indirizzata al ministro Franceschini lo studioso protesta per la mancata destinazione del recupero di edifici storici o opere d’arte in cambio di pagamento delle tasse. Così Giulio Cavalli su Left riporta la lettera con le argomentazioni di Montanari:

“Abbiamo esaminato e chiuso ventiquattro complesse pratiche. – scrive Montanari nella sua lettera – Abbiamo deciso di accettare 11 proposte di cessione di beni culturali come pagamento delle imposte, per un valore totale di 2.055.396,31 euro: ma il ministero dell’Economia ci ha comunicato che il relativo capitolo dello stato di previsione della spesa prevede solo la ridicola cifra di 31.809 euro”. In queste condizioni, secondo Montanari, “il lavoro della commissione è del tutto inutile: o, meglio, è utile solo all’accanita propaganda che si sforza di rappresentare agli occhi degli italiani la falsa immagine di un governo sollecito verso il bene del patrimonio culturale. Poiché io, al contrario, ritengo che alcune leggi e ‘riforme’ promosse dall’attuale Governo […] e da Lei […] siano una grave minaccia per la ‘tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione’, non ho alcuna intenzione di prestare il mio lavoro e la mia competenza a quella propaganda”.

Da qui si può ben intendere quale sia l’importanza di una regolazione degli interventi ordinari. Altro che le grida e le multe inflitte al nuovo direttore degli Uffizi Eike Schmidt, che per contrastare il suk degli irregolari che vendono di tutto nel piazzale degli Uffizi ha fatto diffondere con un altoparlante un audio che mette in guardia dai bagarini, dai borseggiatori, dagli irregolari! Come riferisce Paolo Ermini su il “Corriere Fiorentino”:

“La mossa però non è piaciuta granché a Palazzo Vecchio (ma perché?): prima le gelide dichiarazioni dell’assessore Gianassi preoccupato per il ritorno di immagine di Firenze nel mondo. Poi la visita dei vigili agli Uffizi perché si capisse l’antifona […] Ma Schmidt non ha fatto una piega ed è andato avanti. Alla fine il terzo atto: la notifica di una multa da oltre 500 euro, riducibili a meno di 300 se pagata entro 4 giorni”. Schmidt si è recato dal sindaco Nardella per dire che pagherà la multa, ma che affida all’opinione pubblica il senso del suo operato.

La fragilità con la quale la bellezza e la cultura devono fare i conti passa dunque proprio dalla ‘manutenzione ordinaria’ per cui, pur capendo il senso delle dimissioni di protesta di Giovanni Solimine e di quelle dell’amico Tomaso Montanari, non le condivido. Le dimissioni sono l’ultimo atto di un processo che non ha altra soluzione. E’ sicuro che prima di presentarle gli illustri studiosi abbiano tentato tutte le carte in loro mani?

Sono stati fatti tutti i passi necessari per vedere se c’era una possibilità di sbocco della situazione?

E’ giusto e necessario preoccuparsi di quella messa in sicurezza della bellezza, delle sue case ovvero dei Musei, delle opere d’arte che le ospitano, delle biblioteche insomma- che non solo rappresentano un problema estetico ma soprattutto etico.

Ma prima delle dimissioni ci deve essere la certezza d’aver provato ogni mezzo per difendere, proteggere, custodire, contro la fragilità, i diritti e le prerogative della bellezza.

Sostieni periscopio!

Gianni Venturi

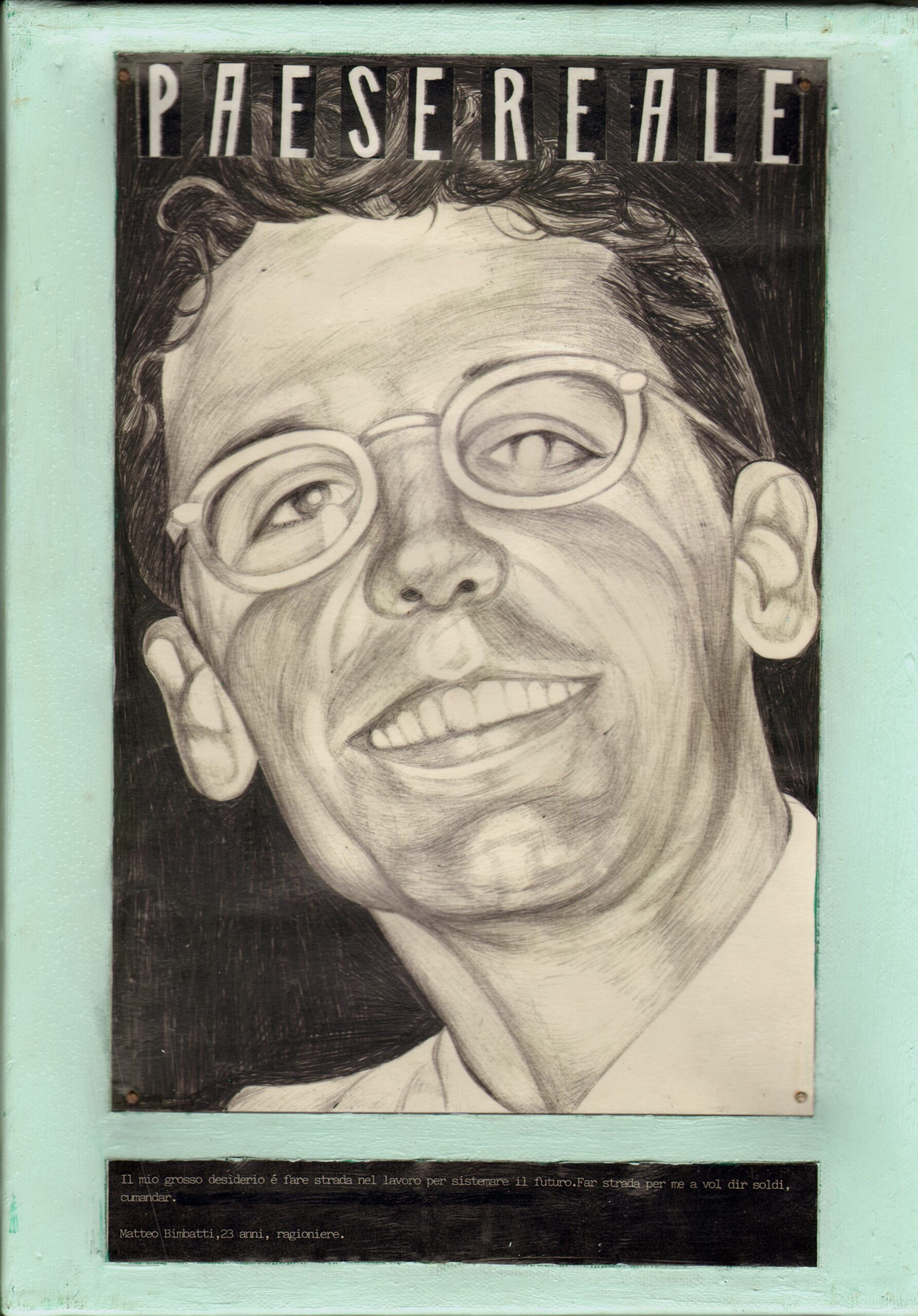

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)