Diario di un soldato: la vita quotidiana in una base dell’Afghanistan/2

SEGUE. Ecco la seconda parte della testimonianza di Gianni, ufficiale dell’Areonautica tornato di recente da una missione in Afghanistan.

Tornando alla quotidianità… Quindi, tutte le volte che dovevi spostarti fuori dalla base, lo facevi in elicottero?

Diciamo che personalmente non uscivo dalla base Nato tutti i giorni. Comunque sì, le volte che l’ho fatto ho usato l’elicottero! Poi, quando mi trasferivo per ragioni di servizio da Kabul a Kandahar o Herat, lo facevo ovviamente in aereo. Però, per farti capire meglio la situazione, ti posso dire che, per esempio, quando ci si doveva spostare all’interno della stessa base militare afghana a tagliarsi i capelli o allo spaccio, lo si doveva fare armati, col giubbotto antiproiettile e sempre a bordo di mezzi blindati. Questo nell’eventualità che qualche soldato afghano potesse spararci contro, appunto per i motivi che ti ho detto prima.

Ma, a parte le precauzioni continue, hai qualche ricordo di momenti di particolare stress, di una situazione di forte pericolo che hai corso?

Beh, minacce dirette alla mia persona non ne ho mai subite, in questo senso sono stato fortunato! Se invece parliamo di situazioni di pericolo direi di sì. Capitò proprio appena un paio di giorni dopo il mio arrivo a Kabul: erano poco più delle cinque del mattino e il container nel quale dormivo venne scosso dallo spostamento d’aria causato dall’esplosione di un camion imbottito d’esplosivo e fatto saltare vicino alla recinzione esterna della base. Fortunatamente quella volta, a parte i danni alle infrastrutture, vi furono solo feriti lievi, ma all’interno della base scattarono le sirene dell’allarme e fummo tutti costretti a vestirci in pochi secondi e a correre nei bunker dove rimanemmo un’ora ad attendere il cessato pericolo. Considero quell’episodio come il mio ʻbenvenuto nella nuova dimensioneʼ. Qualche tempo dopo ci fu un attacco alla base in piena regola: un attentatore suicida si fece esplodere davanti al cancello d’ingresso, aprendo la strada ad un commando di talebani che iniziarono a sparare e a lanciare ordigni all’interno della base. Anche un secondo attentatore, pochi secondi dopo, si fece saltare in aria per aprire un altro varco tra le nostre difese. Il conflitto a fuoco durò una mezz’ora circa e si concluse con la morte di tutti gli attentatori e di un soldato americano di guardia all’ingresso. Anche quella volta dovetti riparare nel bunker con gli altri e ricordo che sentii distintamente gli spari e le esplosioni.

Gianni in posa con due militari delle forze speciali Usa

Ma che scopo hanno questi attacchi?

Non hanno nessuno scopo tattico militare. L’unico intento è creare scompiglio, mantenere un clima di tensione costante, demoralizzare il nemico e soprattutto la gente, minarne la fiducia. In qualche modo far traballare la credibilità della coalizione, portando la gente a identificare la minaccia continua degli attentati con la presenza delle forze internazionali sul proprio territorio. Considera che la stragrande maggioranza delle vittime di questi attentati sono civili. A confronto gli attacchi alle basi e ai convogli militari sono numericamente assai più bassi. Le autobomba e i kamikaze si fanno saltare in aria nelle strade affollate, ai mercati, tra le vie più trafficate della città, cioè laddove la gente è più indifesa.

Fortuna che voi nella base avevate i bunker…

Certamente. Mi chiedevi com’è fatta la base. Considera che io ero il terzo in comando e il mio ufficio era un metro e mezzo per tre all’interno di un vecchio hangar. In sostanza la base era un complesso di hangar riadattati a magazzini e uffici, di fianco ai quali c’erano dei container che poi erano i nostri alloggi. Il bunker che ti ho detto era in realtà un tunnel in cemento armato collocato al centro della base e protetto tutt’intorno da una sorta di terrapieno. Avevamo la mensa, la palestra, spazi di ritrovo: tutti ambienti rigorosamente spartani e quasi tutti ricavati da strutture prefabbricate.

Dimmi dell’esterno… com’era l’ambiente oltre le mura della base?

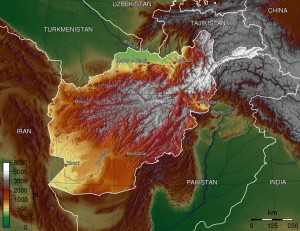

Approssimativamente la nostra base avrà avuto una superficie non superiore a quattro o cinque ettari, era un quadrato di circa duecento metri per lato o poco più, ed eravamo protetti da muri di cemento alti quattro metri. Tutt’intorno c’era la zona militare presidiata dall’esercito afghano. Quando uscivo dal mio alloggio avevo di fronte il muro, oltre il quale potevo scorgere solo le cime delle montagne in lontananza, sono montagne alte anche quattromila metri. Kabul si trova su un altopiano a milleottocento metri circondato appunto da catene montuose. Il clima poi è secco e d’inverno fa molto freddo, ma è un freddo asciutto e non dà fastidio come qua. Personalmente non avevo la possibilità di uscire e visitare i dintorni al di fuori dell’area militare – tra l’altro non era affatto consigliabile per noi – però posso dire cosa si intravvedeva quando ci si alzava in volo a bordo dell’elicottero. Come ti ho detto, rispetto alla città ci trovavamo a nord, oltre l’aeroporto. il paesaggio è esattamente come nelle foto: spoglio e arido, le colline e le montagne tutt’attorno sono pressoché prive di vegetazione e le case alla periferia di Kabul sembrano sparse a casaccio, tutte uguali, grigie, coi tetti a terrazza. Per riassumere un po’, potrei dirti che ricordo principalmente tre cose: il cemento degli edifici, il metallo dei veicoli e la polvere che ricopriva tutto il resto all’esterno della base.

E la gente?

Devo dire che non ho avuto contatti diretti con la gente del posto. Peraltro i soli afghani con cui ho potuto parlare sono gli ufficiali che ho incontrato in qualche riunione e in un paio di cene. Il mio lavoro era gestire il personale americano della base e i miei rapporti quotidiani erano essenzialmente con gli americani e qualche europeo.

Parlami dei tuoi colleghi stranieri allora! Che differenze hai notato tra voi italiani e loro?

Devo premettere una cosa: nel mio comando ero l’unico italiano presente.Però posso comunque darti le mie impressioni per ciò che ho potuto osservare dei colleghi americani e di quei pochi europei che operavano all’interno della base. Professionalmente parlando, grosse differenze non ne ho viste; più in generale posso dire che gli americani prendono le cose in modo molto più diretto e sbrigativo di noi, e quando dico noi alludo a noi europei. Gli americani sono abituati a prendere decisioni in tempi rapidi e senza troppi preamboli, forse perché le loro regole sono semplici, precise e comprensibili a tutti. Mettici pure il fatto che questa missione la sentono molto a livello emotivo, e questo fin da subito, fin dall’undici settembre. Si avverte un senso di patriottismo in tutto ciò che fanno, se parli con loro di certo non si nascondono: si considerano tuttora in guerra e stanno lì per difendere la libertà del loro paese. Hanno poi il sostegno totale delle loro famiglie: ricevono continuamente messaggi, regali, cibo, qualsiasi cosa. La differenza tra loro e noi europei può essere che noi prendiamo la cosa forse con maggiore pragmatismo, privilegiamo l’aspetto professionale e il senso del dovere verso le istituzioni internazionali a quello puramente patriottico: direi che in qualche modo siamo più riflessivi, ecco. Professionalmente e caratterialmente mi sentivo più affine al mio collega rumeno o a quello danese, probabilmente perché eravamo tra i pochi non americani della base; in questi casi la tendenza è sempre quella di trovare un punto in comune con gli altri, per noi era quello di essere europei!

Però qualche militare afghano hai detto di averlo incontrato…

“Sì, erano ufficiali. Se vuoi sapere che impressione m’hanno fatto quelli con cui ho parlato, ti posso dire che mi sono sembrate persone molto gentili e misurate. Sono consapevoli dell’importanza della nostra presenza nel loro paese. Quello che so è che dove il governo afghano, quello riconosciuto dalla comunità internazionale, è presente non solo come istituzione, ma anche come servizi, cioè con gli ospedali, le scuole, le università, le infrastrutture, le strade, l’acqua, la luce, in sostanza tutte quelle cose che stiamo cercando di far ripartire e di far funzionare, la gente ci guarda con favore. Credo che gli afghani si rendano perfettamente conto dello sforzo economico che la comunità internazionale – soprattutto l’America – ha messo in campo per aiutarli. Ma, come sai, l’Afghanistan è un territorio difficile, ci sono zone del paese quasi impossibili da raggiungere: catene montuose dove non esistono strade, vallate chiuse e inaccessibili in cui si può accedere solo a cavallo di muli. C’è una vasta fetta del territorio afghano, lontana dalle città, che è ed è sempre stata isolata dal resto del mondo: un territorio popolato da comunità tribali che non hanno nessuna percezione dei cambiamenti sociali, e tantomeno dei servizi e delle innovazioni che avvengono nelle città. Di ciò che succede al di fuori dei loro confini sanno poco e niente. In una tale situazione puoi ben capire che le genti di quelle montagne e di quelle vallate sono terreno fertile per i talebani. E lassù c’è un dedalo di nascondigli naturali in cui è impossibile stanarli e tantomeno combatterli.

Mi pare di capire che avevi buoni rapporti un po’ con tutti…

Direi proprio di sì. Ognuno porta con sé le sue diversità, che poi, se ci pensiamo bene, sommate a quelle altrui, sono un’occasione di arricchimento reciproco. Anche perché alla fine quello che prevale è il rapporto umano che si instaura tra gli individui, tra le persone. Le differenze di nazionalità, di abitudini, di cultura dopo un po’ passano in secondo piano. Si lavora fianco a fianco tutti i giorni, si perseguono obiettivi comuni, ma soprattutto si trascorre tanto tempo con gli altri, si chiacchiera, si gioca e si scherza, si cucina e si mangia tutti assieme. Con alcuni colleghi si è creata una buona amicizia, anche se probabilmente sarà molto difficile rivedersi. Credo poi che un’esperienza come questa, in cui ti trovi a condividere sensazioni forti, momenti spesso drammatici, contribuisca a legare le persone ancor di più.

Al di là dei momenti di pericolo che hai vissuto, hai qualche altro aneddoto particolare che puoi raccontare?

Ricordo che eravamo a bordo di un C-130 diretto a Kandahar, stavamo andando a incontrare il personale dello stormo americano stanziato in quella base. Ebbene, devo fare una premessa: circa quattro anni fa, proprio in un caso di ʻgreen on blueʼ, un generale americano fu ucciso da un soldato afghano che sparò all’impazzata durante una cerimonia. Da quella volta tutti i generali americani girano con la scorta personale. Insomma, cerco di fartela breve: all’andata eravamo io, alcuni miei colleghi americani del comando di Kabul, personale afghano e, appunto, un generale con la sua scorta. Appena atterriamo a Kandahar ci viene comunicato che dobbiamo imbarcare d’urgenza una dozzina di soldati afghani, alcuni feriti e altri morti in combattimento. In altre parole il nostro volo, che era un normalissimo volo di routine, quasi una gita se vogliamo, viene trasformato di colpo in un volo operativo di trasporto di feriti. E così, da visitatori rilassati, ci troviamo nel giro di pochi minuti a dover piantonare l’aereo armati e agli ordini del generale, a protezione dei feriti e delle sacche con dentro le salme che dobbiamo poi scortare nel viaggio di ritorno a Kabul! Questo solo per dire che laggiù, in ogni momento, devi fare i conti con la realtà, e puoi passare in un attimo dalla spensieratezza al dramma. E anche quest’aspetto della vita che a un europeo apparirebbe senz’altro come qualcosa di schizofrenico, laggiù, dopo un po’, diventa normale routine.

Da ultimo Gianni ti chiedo una riflessione sulla tua esperienza e magari un’opinione sulla situazione attuale in Afghanistan.

Spesso gli americani in una semplice frase riescono a riassumere concetti abbastanza complessi; noi di solito, per esprimere gli stessi pensieri, ci serviamo di pagine e pagine. In sostanza dicono: noi soldati serviamo la patria, ma sono le nostre famiglie che si sacrificano per essa! Personalmente posso dire che decido di partire in missione, di stare lontano da casa tanto tempo con tutte le incognite del caso, sto lì cercando di fare al meglio il mio lavoro. Ma chi paga di più per questa situazione è senz’altro la mia famiglia, nel mio caso Terese. È lei a dover subire maggiormente la mia assenza, che si fa carico di tutto quello che c’è da fare dentro la casa, poi c’è chi ha i figli, chi ha genitori anziani magari malati. Io sto lì, ripeto, lontano migliaia di chilometri, concentrato sul mio lavoro, con la mente lucida e senza distrazioni, ma tutto ciò lo posso fare soltanto se da casa non mi viene fatto sentire il peso di questa mia assenza! Questa cosa è stata un test assai impegnativo per tutti e due: la missione, seppure su diversi fronti, c’è stata da parte di entrambi. E aggiungerei, anche se magari rischio di dire qualcosa di banale, che una volta tornato in Italia sei portato a rivalutare tutto quello che ti circonda con occhio più benevolo, in modo più morbido. Perché è inevitabile fare dei confronti, e alla fine ti rendi conto di quanto sei fortunato a vivere in un quotidiano dove il concetto di sopravvivenza è ormai diventato qualcosa di astratto, di superato. Ebbene, in tante parti del mondo non è così, ma non sta a me spiegarne i perché e tantomeno giudicare! Da militare il mio compito è quello di svolgere un incarico assegnato, che in questo caso specifico riguarda il ʻricostruireʼ, aiutare un paese a risollevarsi e a ripartire. Siamo là per questo motivo, non per combattere, certo siamo preparati a fare anche quello se necessario. Per concludere posso aggiungere che ho visto di persona come in quel paese, pure tra mille difficoltà e contraddizioni, si stanno facendo dei passi nella direzione giusta. Immagino una strada ancora molto lunga da percorrere, probabilmente ci vorranno anni. I pericoli sono ancora tanti, ma il processo di collaborazione e di reciproca fiducia che si è avviato mi fa ben sperare.

S’è fatto tardi e non ho altre domande, così mi congedo da Gianni e Terese con la promessa di risentirci nei giorni successivi.

Qualcuno ha detto che non sono i soldati a iniziare le guerre, ma gli uomini. Casomai i soldati servono a farle finire. Personalmente ho sempre creduto che i bravi soldati detestino le guerre, esattamente come i bravi pompieri detestano gli incendi. Ho ragione di credere che Gianni sia veramente un bravo soldato, soprattutto per il fatto che a guardarlo vestito in abiti civili non abbia affatto l’aria di essere un soldato, ma tutt’altro.

È pur vero che gli incendi non si spengono a parole, occorre qualcuno che abbia il coraggio di indossare maschera, guanti e stivali per andare a domarli. Il fuoco, così come la guerra, può bruciare e uccidere, ma per fortuna non c’è solo il fuoco: ci sono anche paesi da ricostruire o gattini da salvare… Soldati e pompieri esistono anche per questo.

Sostieni periscopio!

Carlo Tassi

I commenti sono chiusi.