ELOGIO DEL PRESENTE

Dalla piattaforma rivendicativa a quella digitale: come cambia il lavoro al tempo di Uber

Tempo di lettura: 3 minuti

Airbnb, per i miei studenti, è un modo per trovare camere a basso costo; Blablacar un sistema di trasporto più piacevole del treno e fruibile con minore spesa; Uber il modo più semplice ed economico per andare all’aeroporto di Roma o di Milano. Per molti di noi queste sigle sono ancora estranee alla vita quotidiana, al più ne leggiamo sulla stampa quotidiana. Manifestazioni della sharing economy supportate dalle tecnologie della connessione e dalla radicale trasformazione dell’organizzazione del lavoro di significative aree di servizi. Si tratta di un modello incentrato su una piattaforma e su un piccolo nucleo di dipendenti che ne garantiscono il funzionamento, attorno ai quali si aggrega un ampio numero di persone che offrono servizi ai clienti.

Uber, ad esempio, si compone di una piattaforma e di un piccolo nucleo di dipendenti che ne permette il funzionamento unitamente agli autisti che mettono a disposizione le auto ai clienti. Analogamente opera Airbnb: un nucleo di dipendenti gestisce la piattaforma, i clienti prenotano alloggi per le vacanze spendendo poco grazie alle persone che offrono ospitalità ai clienti della piattaforma. Airbnb non possiede case e Uber non possiede taxi. E quindi, come definiamo coloro che prestano il servizio? Sono lavoratori dipendenti o sono lavoratori autonomi? Vendono lavoro o utilizzano un’opportunità (quella di lavorare qualche ora e integrare il reddito)? Sono un modello organizzativo più flessibile o un’altra prova che l’epoca delle garanzie tramontata?

Con quali atteggiamenti guardiamo questi fenomeni? Possiamo considerarli forme della precarizzazione del lavoro, possiamo sostenere che il rischio di impresa viene totalmente scaricato sulle spalle di coloro che svolgono il lavoro. Ma ciò non ci sarebbe di grande utilità né analitica, né pratica. Uber non possiede auto, il vero mezzo di produzione è la piattaforma prima che l’auto. Analoga considerazione per Airbnb: le case sono dei proprietari, il rischio è il loro. Il mezzo di produzione è l’app che consente l’incontro. E c’è una nuova merce a regolare questa economia: la reputazione, che dice se un host di Airbnb o un driver di Uber sono affidabili. Nell’economia della piattaforme i lavoratori ricevono lavoro intermediato da un portale e la loro produttività è valutata da un algoritmo che misura la reputazione. La reputazione diventa, peraltro, una categoria sempre più pregnante.

Un aspetto interessante è che queste piattaforme sono in grado di mobilitare i propri clienti contro i vincoli proposti dalle autorità. E’ il caso di Uber a New York che proprio facendo leva sul sostegno degli utilizzatori e degli autisti, è riuscito a contrastare le decisioni restrittive dell’Amministrazione pubblica della città.

A commento telegrafico cito la frase di un’anziana emigrata in Canada (testimonianza raccolta da Vito Teti in un volume sulla storia delle migrazioni meridionali): “La cosa che più desidero è tornare al paese. Ma non torno più. Ho tanta nostalgia. Vivo con la nostalgia del paese. Ma so che se tornassi perderei anche la nostalgia”. Rispetto al nostro passato personale la nostalgia è un sentimento comprensibile, ma in termini sociali è discutibile e comunque perdente. Le forme del lavoro, in primo luogo nei servizi, hanno già subito un forte mutamento, il tempo passato in un luogo, per un numero crescente di casi non è più il parametro prevalente di giudizio, qualità e reputazione riguardano un numero crescente di posizioni.

Maura Franchi è laureata in Sociologia e in Scienze dell’Educazione. Vive tra Ferrara e Parma, dove insegna Sociologia dei consumi presso il Dipartimento di Economia. Studia le scelte di consumo e i mutamenti sociali indotti dalla rete nello spazio pubblico e nella vita quotidiana.

maura.franchi@gmail.com

Sostieni periscopio!

Maura Franchi

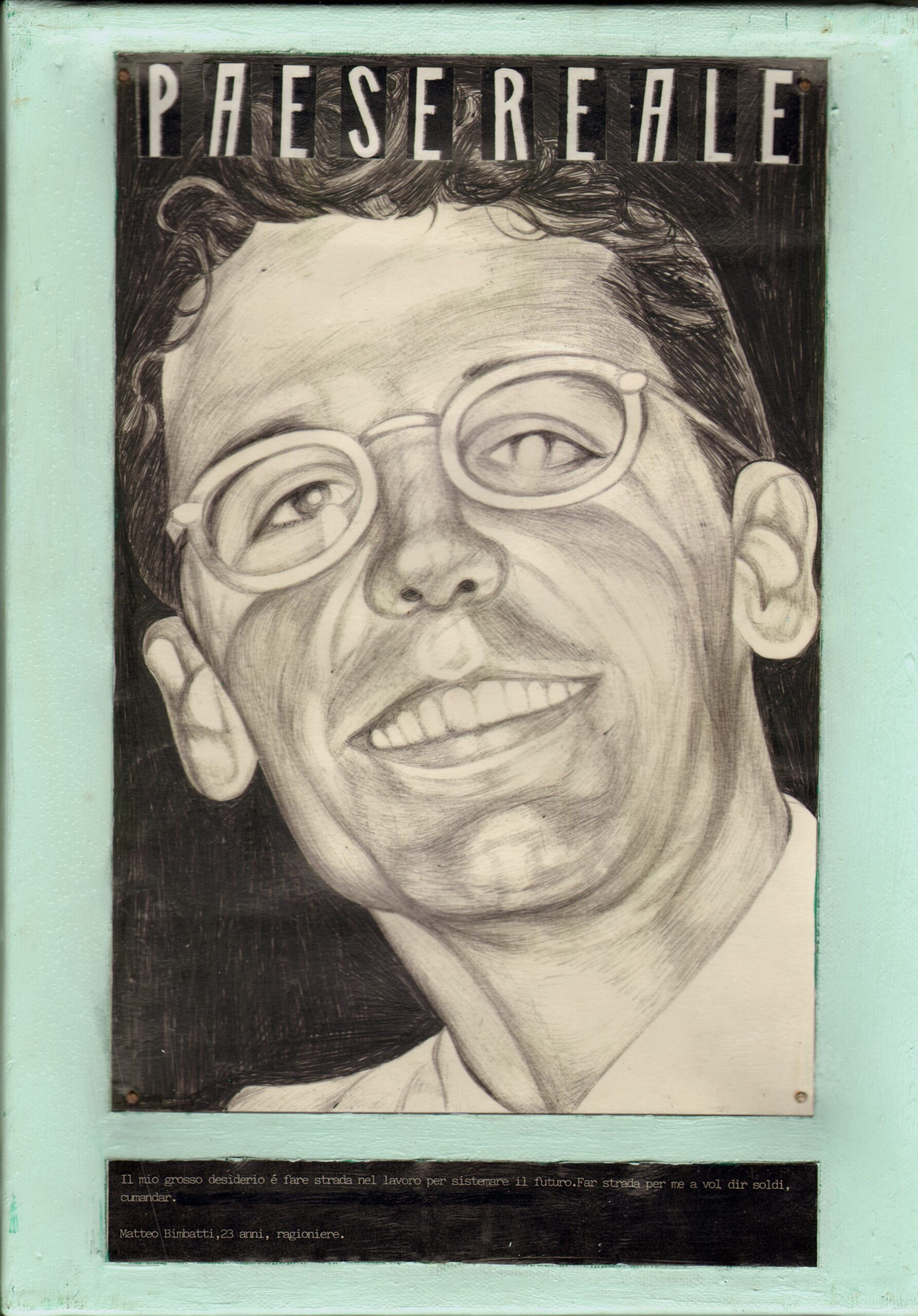

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)