Bassani, Levi e lo spirito autentico del Giorno della Memoria

Nella primavera del 1960 si tiene a Torino un ciclo di conferenze su “Trent’anni di storia d’Italia: 1915-1945” (Einaudi). Il corso di lezioni fu così seguito, specie fra i giovani, che lo si dovette spostare in un grande teatro, e neppure il teatro bastò. Peccato, però, che non una delle conferenze fosse dedicata alla deportazione e allo sterminio. Questo ricordo fa scattare un’associazione con un capolavoro: il romanzo di Giorgio Bassani “Il giardino dei Finzi – Contini” (Einaudi, 1962).

In un luogo significativo del romanzo si svolge un confronto teso tra il comunista Malnate e il protagonista. Il saccente Malnate, a fronte delle famigerate leggi razziali del 1938, dice: la situazione degli ebrei è particolare, senza dubbio. Però il vostro torto è quello di ritenervi membri dell’unica minoranza che in Italia è perseguitata, senza rendervi conto che ce ne sono parecchie altre, di minoranze, a soffrire come e più di voi. Per esempio, gli operai dello stabilimento dove lavoro… Ad un certo punto il narratore, che di solito ascolta e non replica mai alle prediche ideologiche di Malnate, esplode di fronte all’accusa di non reagire e di non essere coraggiosi: perché ci si aspetta da noi un comportamento d’eccezione? Lasciamo perdere: una delle forme più odiose di antisemitismo è precisamente questa: lamentare che gli ebrei non sono abbastanza come gli altri, e poi, viceversa, constatare la loro pressoché totale assimilazione all’ambiente circostante, lamentare l’opposto: che siano tali e quali agli altri, cioè, nemmeno un poco diversi dalla media comune.

I due riferimenti ci dicono ciò che significa il ‘Giorno della Memoria” che celebriamo ogni anno dal 2001: il riconoscimento dell’unicità dello sterminio nazista di un popolo e di altre comunità; la presenza di tante forme di antisemitismo nel modo di ragionare sugli ebrei. Bisognerà fare attenzione affinché l’evento annuale non si trasformi in celebrazione retorica. Uno degli anticorpi è la serietà e il rigore nel ricostruire il processo storico che ha consentito questa tragedia. Ci sono dei regimi responsabili: il nazismo e il fascismo. C’è un’antica e sedimentata mentalità antisemita che si forma nei secoli e cresce dentro i paesi più diversi. C’è l’indifferenza della ‘zona grigia’. Di quest’ultima categoria, inventata da Primo Levi per descrivere zone di opacità, silenzio, paura, omertà, bisogna farne un uso cauto e preciso.

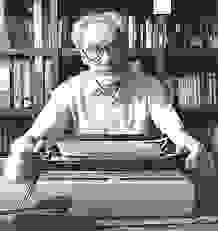

Il rischio maggiore è attraversare il delicato confine che distingue la vittima dal carnefice. E’ ciò che ha fatto, per esempio, Liliana Cavani nel film “Il portiere di notte”: “Siamo tutti vittime o assassini (…) In ogni ambiente, in ogni rapporto, c’è una dinamica vittima-carnefice generalmente vissuta a livello non cosciente.” Ancora più esplicito è il filosofo Giorgio Agamben che nel 1998 scrive: “La zona grigia è il simbolo e l’area in cui le vittime diventano carnefici e i carnefici vittime, in cui l’oppresso diventa oppressore e il carnefice appare a sua volta come vittima.” Il commento di Primo Levi a queste interpretazioni fu fermo e duro: “Non mi intendo di inconscio e di profondo, ma so che pochi se ne intendono, e che questi pochi sono più cauti. Non so, e mi interessa poco sapere, se nel mio profondo si annidi un assassino, ma so che vittima incolpevole sono stato ed assassino no; so che gli assassini sono esistiti, non solo in Germania, e ancora esistono, e che confonderli con le loro vittime è una malattia morale o un vezzo estetistico o un sinistro segnale di complicità; soprattutto, è un prezioso servigio reso (volutamente o no) ai negatori della verità.” Parole severe, scritte da un uomo che non ha mai concesso niente alla retorica e, come un Cechov della memoria , ha dedicato l’intera vita a liberare la scena della tragedia della Shoah da tutti gli elementi che potrebbero confonderne o falsarne il significato. Questa lezione è ben presente nel programma di iniziative che, anche quest’anno, si tengono nella nostra città.

Sostieni periscopio!

Fiorenzo Baratelli

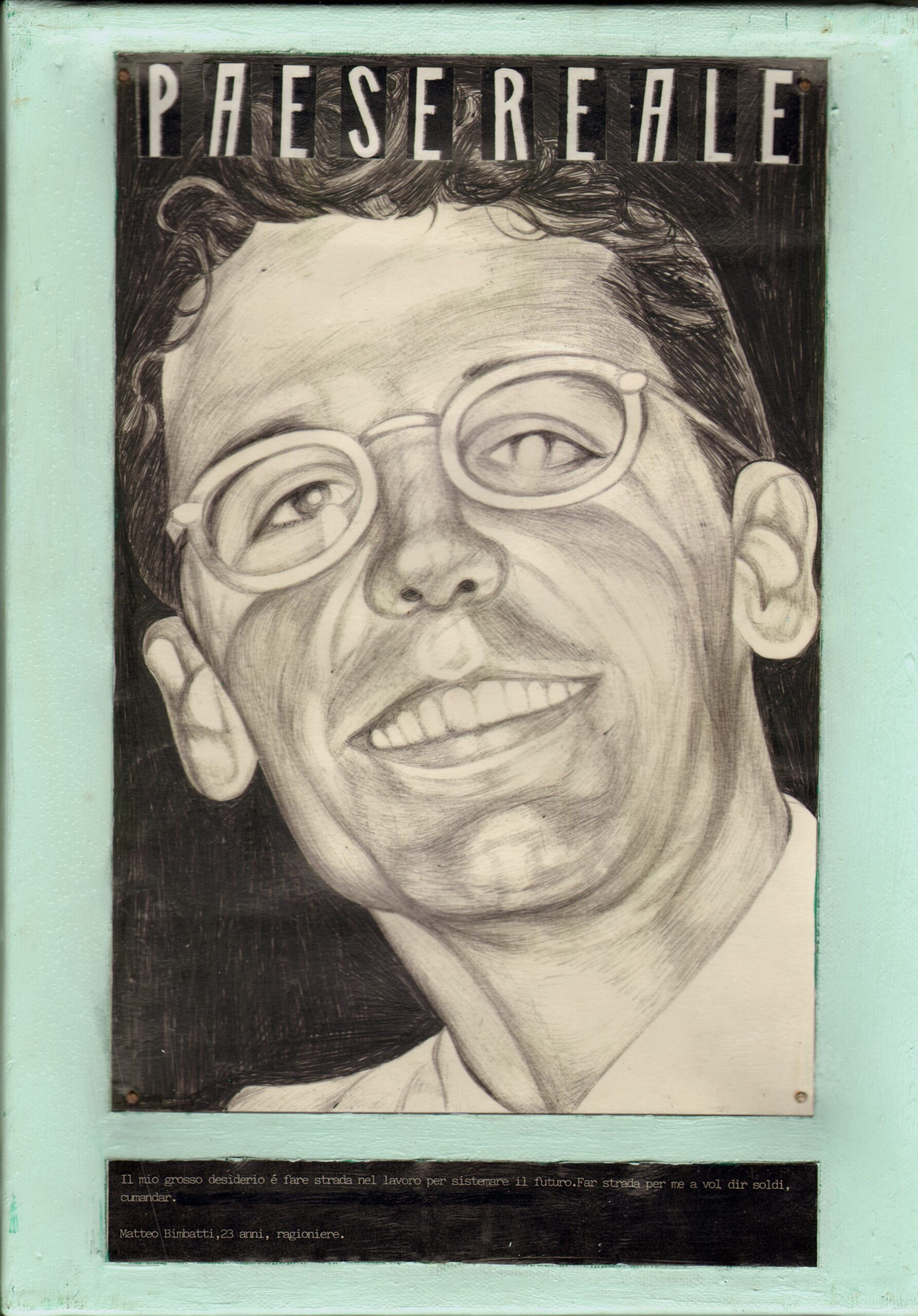

PAESE REALE

di Piermaria Romani

Ogni giorno politici, sociologi economisti citano un fantomatico “Paese Reale”. Per loro è una cosa che conta poco o niente, che corrisponde al “piano terra”, alla massa, alla gente comune. Così il Paese Reale è solo nebbia mediatica, un’entità demografica a cui rivolgersi in tempo di elezioni.

Ma di cosa e di chi è fatto veramente il Paese Reale? Se ci pensi un attimo, il Paese Reale siamo Noi, siamo Noi presi Uno a Uno. L’artista polesano Piermaria Romani si è messo in strada e ha pensato a una specie di censimento. Ha incontrato di persona e illustrato il Paese Reale. Centinaia di ritratti e centinaia di storie.

(Cliccare sul ritratto e ingrandire l’immagine per leggere il testo)