A dieci anni dalla scomparsa di Antonio Tabucchi.

rileggere “Requiem” inseguendo fantasmi nella sua Lisbona.

Tempo di lettura: 9 minuti

La tradizione vuole che alcune resine, pietre o colori abbiano una funzione protettiva. Tra queste l’ambra.

Così mi è sembrato un segno della persistenza del ricordo il fatto che la copertina del libro di interviste di Antonio Tabucchi – appena uscito da Feltrinelli per ricordare i dieci anni dalla scomparsa dello scrittore (Zig-zag. Conversazioni con Carlos Gumpert e Anteos Chrysostomidis) – sia del giallo dei fiori del Telling Yellow di Longley (il grande poeta irlandese), del colore giallo della pirite, di un giallo che assomiglia allo sfondo della ex-cava di San Frediano (a Vecchiano, il suo paese).

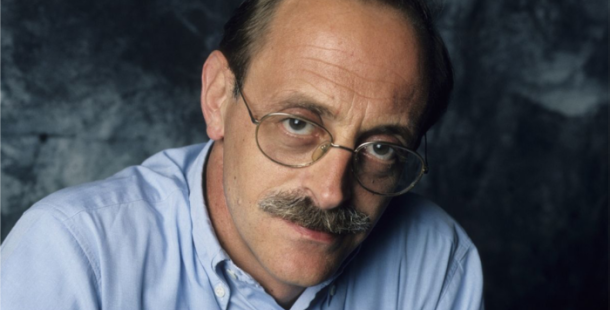

E al suo giubbotto, perfino alle lenti degli occhiali che porta nello scatto di Elisabetta Catalano che lo ritrae, sulla quarta di copertina, concentrato, pensoso e sorridente. Come in movimento, verso qualcosa o qualcuno. Con una parvenza di reale che basta a muovere e a nutrire la saudade, la “parola indecifrabile” della nostalgia (come l’ha definita in Di tutto resta un poco: la sua ultima, splendida raccolta di saggi), una nostalgia da cui ci si libera solo se si riesce ad ammazzarla, a matarla.

Distraendoci magari, per immergerci nella lettura di Zig-zag, seguendo, tra botta e risposta (da intervistatore a intervistato e viceversa), la biografia, l’opera, le passioni, le amicizie, le idiosincrasie dell’ultimo grande narratore italiano. Scegliendo poi di ripercorrere, accanto a questo volume in parte firmato anche da altri, almeno uno dei testi più significativi della sua bibliografia che, intrecciato a quasi tutto quello che ha scritto, fa sfilare personaggi ricorrenti e ossessioni e aiuta a capire cosa lo abbia indotto a scrivere in portoghese Requiem, uno dei romanzi più belli, imprevedibili e complessi del nostro Novecento. Un romanzo (o una serie di racconti?) estremamente difficile da raccontare, a meno che non lo si semplifichi parlando di 24 ore di vagabondaggio allucinato, nelle quali un io narrante passa per luoghi e personaggi cercando, per ritrovare se stesso, di risolvere antichi misteri.

La storia inizia sotto un gelso in un mezzogiorno che schiaccia le ombre sul molo di Alcântara; prosegue con incontri impossibili, nei sogni e in un cimitero, in una soffocante ultima domenica di luglio, a Lisbona. I capitoli/sezioni sono nove, proprio come nelle messe funebri, e servono a scandire le tappe di un requiem che dovrebbe pacificare rimorsi e placare fantasmi. Ci troviamo dentro una giornata di allucinazioni visive e uditive (nate a partire dalla lettura del Libro dell’Inquietudine), una giornata nella quale, dopo un incontro mancato con un grande poeta (Pessoa, ormai scomparso da tempo), il protagonista (una sorta di doppio dell’autore: già che è italiano, della sua stessa altezza, con occhi azzurri e capelli castani) intreccia dialoghi incongrui con strani personaggi per lo più senza nome, spesso usciti da libri, che appaiono e scompaiono con pari rapidità. E che ci lasciano sempre con domande irrisolte.

Perché, ad esempio, tra i tanti nomi possibili, menzionare al ragazzo drogato, assieme a Mozart (non a caso autore della Lacrimosa), proprio un musicista come Erik Satie, dato che non gli era stato ancora dedicato un requiem? Tabucchi si sarebbe divertito a sapere che vi avrebbe provveduto dopo il suo libro un musicista tedesco, ma non se ne sarebbe stupito, visto che come Pasolini pensava che la letteratura potesse sfiorare la profezia. E ancora, perché chiamare lo Zoppo della Lotteria Pereira de Melo, come un politico portoghese dell’Ottocento, o far lavorare la cameriera della pensione Isadora alla Praça da Alegria, usando nomi e luoghi che torneranno in Sostiene Pereira? Perché la prima destinazione incredibilmente sconosciuta al tassista che viene da São Tomé (località sospetta, dal nome dell’apostolo dell’incredulità e del dubbio) è la Rua das Pedras Negras (che per essere un toponimo assoluto è nota a tutti) mentre la seconda, da lui suggerita, è l’antifrastico Cimitero dos Prazeres (già che è difficile l’accoppiata di piaceri e di cimitero)? Delle soste nel Chado non ci stupiamo, e neppure dello champagne francese (Laurent-Perrier o Veuve Cliquot, a cui ci ha abituato la narrativa tabucchiana), né del percorso per vie che, oltre che alla meta prevista, portano in altra atmosfera con improvvisi squarci d’infanzia.

Quanto alle magliette Lacoste autenticabili con l’autocollante, è evidente l’allusione all’impercettibile differenza che esiste tra falso e vero, mentre, sempre a proposito di scelte binarie, una Vecchia Zingara segnala il rischio che comporta il ‘vivere da due parti’, tra realtà e sogno, individuando la peculiarità di un destino che deve giungere, per via di tribolazioni, a una qualche purificazione.

Ecco allora che potremo leggere la sequenza degli incontri che troviamo nel libro come le soste di una sorta di anomala via crucis. Lungo il cui tracciato può succedere che si appoggi una bottiglia di champagne su una bara, e che si cerchi, grazie a un numero palindromo (il 4664 della Campata destra del dos Plazeres), un amico dal quale non si è riusciti in vita a sapere la verità (l’immancabile, inquietante, ricorrente scrittore polacco-portoghese Tadeus Waclaw Slowacki). L’obiettivo è riuscire a interrogarlo di nuovo per chiedere ragione della fine di Isabel (un altro dei personaggi ricorrenti, fin dai tempi di Notturno indiano). Ma il tutto non può avvenire che dentro il sogno di un sogno che, in totale anacronia, chiede al presente ragione del futuro e di un ultimo criptico messaggio ancora da ricevere (è stata tutta colpa dell’herpes zoster).

Tra un piatto di sarrabulho à la moda do Douro e chiacchere in osteria (ricette culinarie comprese), l’inconscio del protagonista, infine libero dal super-io che aveva censurato il passato, ripercorre colpe lontane seguendo le tracce di una donna la cui scomparsa nutre da sempre il rimorso.

E fa due incontri decisivi, quello con il Padre Giovane (revenant nei sogni e nella vita, che chiede al figlio come e quanto gli resterà da vivere) e quello con il Barman del Museo di Arte Antica di Lisbona, inventore di un long-drink, il Janelas Verdes’ Dream, fatto di ¾ di wodka, ¼ di succo di limone miscelato con piccole dosi di menta piperita.

Finirà poi per trovarsi dinanzi al Bosch delle Tentazioni di sant’Antonio, un quadro che, esposto in un ospedale per malattie della pelle, era stato ritenuto a lungo artefice di miracolose guarigioni. Gli capiterà di scoprire, parlando con un copista che dipinge su commissione gigantografie di particolari, che il nome scientifico del Fuoco di Sant’Antonio è proprio quell’herpes zoster (già nominato da Tadeus morente) che appare quando sono indebolite le difese dell’organismo e aggredisce con la subdola violenza del rimorso. Il rimorso che “un bel giorno si sveglia e ci attacca”, per poi tornare a dormire…, ma rimanendo “sempre dentro di noi”.

Ma perché mai non deve esserci “niente da fare contro il rimorso”? e il rimorso cos’è? Potrei dire – stando ai testi fin qui convocati – che è la pena per eccellenza a cui condanna ogni tipo di amore, dal momento che la stessa parola (“amo”), unisce il “voler bene” a un “uncino” che lacera e spinge continuamente verso il bisogno di sapere. È così che, in un discorso libero indiretto sempre più ricco di digressioni, segnali interrotti, sentieri intravisti e perduti, la storia “balorda” e “affatturata” che abbiamo seguito finora, e che continuamente ha cambiato prospettive e comparse, si riavvolge necessariamente su luoghi del passato: dal faro di Cascais che a un tratto rivela una stanza senza soffitto dalla quale si vede il cielo, alla Casa do Alentejo dove dal risultato di una scommessa a biliardo dipenderà il riapparire tanto atteso di una donna.

Ma poi all’improvviso tutto sparisce, e la ‘notte’ calda, lunga che abbiamo attraversato, si rivela per quello che è: un grande contenitore di storie, di racconti. Che, oltre agli obiettivi dichiarati, hanno soprattutto quello di far parlare il non detto, di porre quesiti e inquietare. Altrimenti perché mai l’ultimo interlocutore (l’indimenticabile Pessoa) dovrebbe essere designato come ‘il Convitato’, con una vaga allusione al giustiziere del Don Giovanni? Perché nel suo brindisi viene mescolata al Saudosismo e alla sua nostalgia (che ci fa trovare in una saudade elevata al quadrato), un’autodichiarazione di colpa e il suggerimento che ogni cosa che è stata citata, raccontata o detta, altro non è che luogo letterario?

Quintessenza insomma della finzione e al tempo stesso della verità, come i vini e i cibi di cui si parla incessantemente, e le usanze locali, i tic fisiognomici di un Portogallo ancora povero, chiuso nell’isolamento e nel rimpianto della passata grandezza. Luogo per eccellenza delle emozioni (il paese, così come il protagonista, i suoi deuteragonisti, lo stesso scrittore) se è vero che di tutto quello che ha a che fare con i sentimenti si può parlare solo mettendo la maschera, visto che “la verità suprema” è la finzione. D’altronde – citando Tabucchi traduttore – anche questo l’aveva detto Pessoa: “Il poeta è un fingitore. / Finge così completamente / che arriva a fingere che è dolore / il dolore che davvero sente”.

E allora sarà fatale tornare sul quarto capitolo di Requiem, che racconta dentro un romanzo, vestiti i panni della finzione, una storia più che verisimile finita anche nei tribunali della Repubblica. Una storia che già era stata in qualche modo adombrata negli Archivi di Macao (dentro i Volatili del Beato Angelico), e che continua a riproporsi, nella mescolanza di falso e vero, di nomi reali e pseudonimi, di spazi e tempi confusi e mutati fino al gesto di addio con il quale Tabucchi in Requiem prende congedo dal padre letterario (Pessoa), quasi per occultare l’addio dato dal suo personaggio al Padre Giovane a cui ha dovuto annunciare la morte, prestandogli poi un significativo gesto di congedo. Entro un rapporto che passa anche dall’alloglossia tra pa’ (padre, in dialetto pisano-lucchese) e pá (dal portoghese rapaz, ragazzo), e dalla possibilità, che solo la letteratura può offrire, di stabilire un ponte tra vivi e morti, sottraendo gli uni e gli altri dal buio.

letteratura

Come suggeriscono le parole di Montale (in Voce giunta con le folaghe: “eccoti fuor dal buio / che ti teneva, padre”) messe in esergo, assieme ai versi di Kavafis (“Immaginate voci amate / di coloro che sono morti […]. A volte ci parlano in sogno / a volte ci vibrano in petto”), alle pagine di un perturbante commento a Requiem raccolto dal nostro autore in Autobiografie altrui. Un altro libro da leggere se si vuole riuscire a interpretare, tramite le riflessioni sulla scrittura della voce, sul silenzio, sui sogni, sulla funzione evocatrice della scrittura, la ragione privata di un romanzo nato in portoghese a Parigi perché il padre gli si era presentato in sogno parlando una lingua a lui incognita.

Come dire che in definitiva, al di là di tutte le esterne, possibili voci che si rincorrono nel libro, quelle che contano davvero sono quelle che “parlano in noi” e in forma schermata, come rivela Un universo in una sillaba (questo il titolo del dotto, coinvolgente capitolo dedicato al romanzo del 1991), sono capaci di ripercorrere e/o far ripercorrere la vita accompagnando fino alla fresca brezza serale su cui Requiem si chiude.

Concludiamo allora pure noi lettori il libro, usandone le parole finali, che sillabano un “buonanotte”, o “meglio” un “addio”.

“A chi, o a che cosa?”. A dei personaggi e al loro autore, che, come avviene ne Las Meninas di Velázquez, ci ha lasciato un’opera la cui chiave è costantemente nascosta e sta nelle figure di fondo, nei giochi del rovescio, nelle domeniche di luglio (e in quelle di marzo), nella riflessione che porta – alla maniera del protagonista di Requiem – a reclinare “il capo all’indietro” per mettersi in silenzio “a guardare la luna”.